アカデミックな読書は礎になった

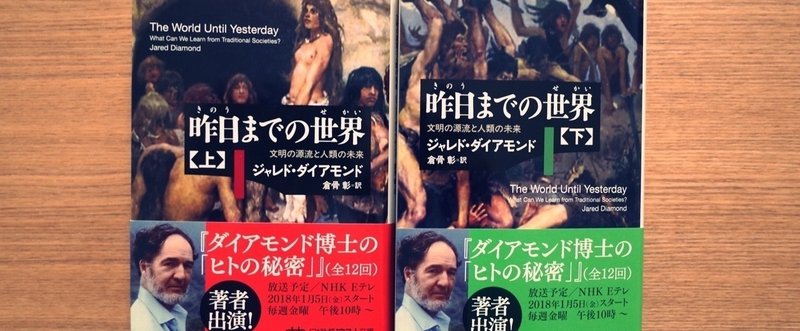

ジャレド・ダイアモンドさんの「昨日までの世界」を読み終えた。ニューギニアの部族などの伝統的社会を昨日までの社会と位置付け、現代社会との比較の中から、学びを抽出する内容。

ダイアモンドさんは、社会をグラデーションで捉える。

単なる、古い社会と新しい社会ではない。部族社会が首長を置く社会になり、国民国家(ネーション)が官僚機構を発達させてステートになる、というように。

ここで、大学生の頃に読んだ「想像の共同体」の内容が、朧げながらに蘇った。他者を国民として自分とリンクできる想像力の重要性。それはダイアモンドさんの話を腹落ちさせるためのフックになる。

また、部族社会と現代社会の戦争の違いについての解説では、サム・キーンさんの「敵の顔」が思い浮かんだ。これはプロパガンダと国民の戦争動員に関する、社会学系の名著。

いずれも、学生時代に図書館で借りて苦労して読んだ本で、ことさら気に入ってるわけでも、自分で買って本棚に置いてるわけでもない。でも、心の中に「知恵」として内在しているようだ。

アカデミックな読書は、サラリーマンになってからも血脈となり、知的活動に資する。そんなことを感じました。

万が一いただけたサポートは、本や本屋さんの収益に回るように活用したいと思います。