実践的コロナ禍映像試論

コロナ災害で炙り出された社会問題を記録し続けてきた。今、第三波がやってきてこれから社会がどう変わっていくのか、正直絶望的な予感しかしないけれど、僕がもっとも怖いのは忘却することの方で何があったのか忘れてしまったら、未来の人が手にとれる記録がなかったら、次の世界が全く違ってくる。時代の片隅でドキュメンタリーという小さな営みをなんとかやっているだけの人間ですが、未来の人の視線に畏怖しつつ、制作に関して考えたことを少しづつ書き残しておこうと思います。

コロナの感染拡大が本格化した4月。

大手メディアが感染を恐れて取材を禁止する中、ドキュメンタリー制作者の仲間(内山直樹・久保田徹)と「街に出よう」と決め、短編をSNSにアップするメディア【ドキュミーム】を作った。

ドキュメンタリーの緊急アクションとして、映像を作品として鑑賞するためだけに作るのではなく、映像の後、困窮している当事者が支援者とつながるきっかけになったり、心を動かされた人が募金したり、支援に参加するといったアクションが起こるメディアを目指した。行動の主体性を保つために制作は自費で、映像の販売もしないことにした。

他者に無関心で声を上げづらい日本社会の中で、テレビや映画館から離れて、ドキュメンタリーがどんな役割を持てるのか試してみたかった。使命感に駆られるほどの高尚な感覚をはなから持ちあわせていない僕たちは正直なところガランとした東京を駆け回ることに感染の危険を感じながら不謹慎にも興奮していた。

情動からはじめる

ドキュミームを立ち上げる時、人間の<情動>を発信することを意識した。

情動は感情以前に蠢いている生理的・行動的反応のことを指す。<感情>はすでにSNSに溢れかえっているから、それよりも生理に近いところまで届けたいと思った。「火に触れると熱い」とか、「喉が渇いて水が飲みたい」とか、そのくらい普遍的な感覚に呼びかけないと映像は単に消費されて埋没してしまう気がした。

Twitterで深くしなやかな思考を巡らせる+Mさんは「感情は、情動を解釈する形式だ。」と述べている。だとすると感情が解釈する以前の情動を材料として手渡せば、映像を見る人の中で形づくられる感情そのものを変えられるかもしれない。

そのためにはある感情を目指して映像を作ることを放棄した方がよかった。例えば、貧困の現場で困窮者と出会う前から「可哀想な人」と思い込むこと、歌舞伎町を取材する前から「感染を撒き散らかす怖い人たち」と思い込むこと、「豚を盗って食ってる外国人実習生」がなぜそうせざるをえなかったかを知らないまま取材が行われると、結果的に視聴者は物珍しさに刺激されながら「自分とは異なる生活をする理解不能な人たち」として困窮者を認識する危険がある。コロナ禍の報道に限らず単に分断を強化するレッテル貼に多くの映像が費やされてきた。

なにも困窮している当事者に「死のうと思った」と言わせる必要はない。語り得ないこと、語ると失われてしまうことへと眼や耳の解像度を引き上げることができたら、その手の震え、洗っていない髪の脂、息の音、泥に塗れたサンダル、途切れ途切れに言葉を探している沈黙の時間、小さな笑みの中に現れる無邪気さ、偽りのない苦痛の表情、うつむく顔の角度にこの数ヶ月の苦労が現れる。人の生はあらゆる環境に適応し、変形しながら形成されるから、その情動から社会を読み解くことができる。相手の領域から出る微細なシグナルに気付き、その画を言葉と等価に扱えば、情動を紡ぎ合わせて喚起性の高い映像になる。

緊急時の慌ただしい現場で、制作の変化を迫られながらドキュミームを進めることになった。

ドキュメンタリーの生まれるところ

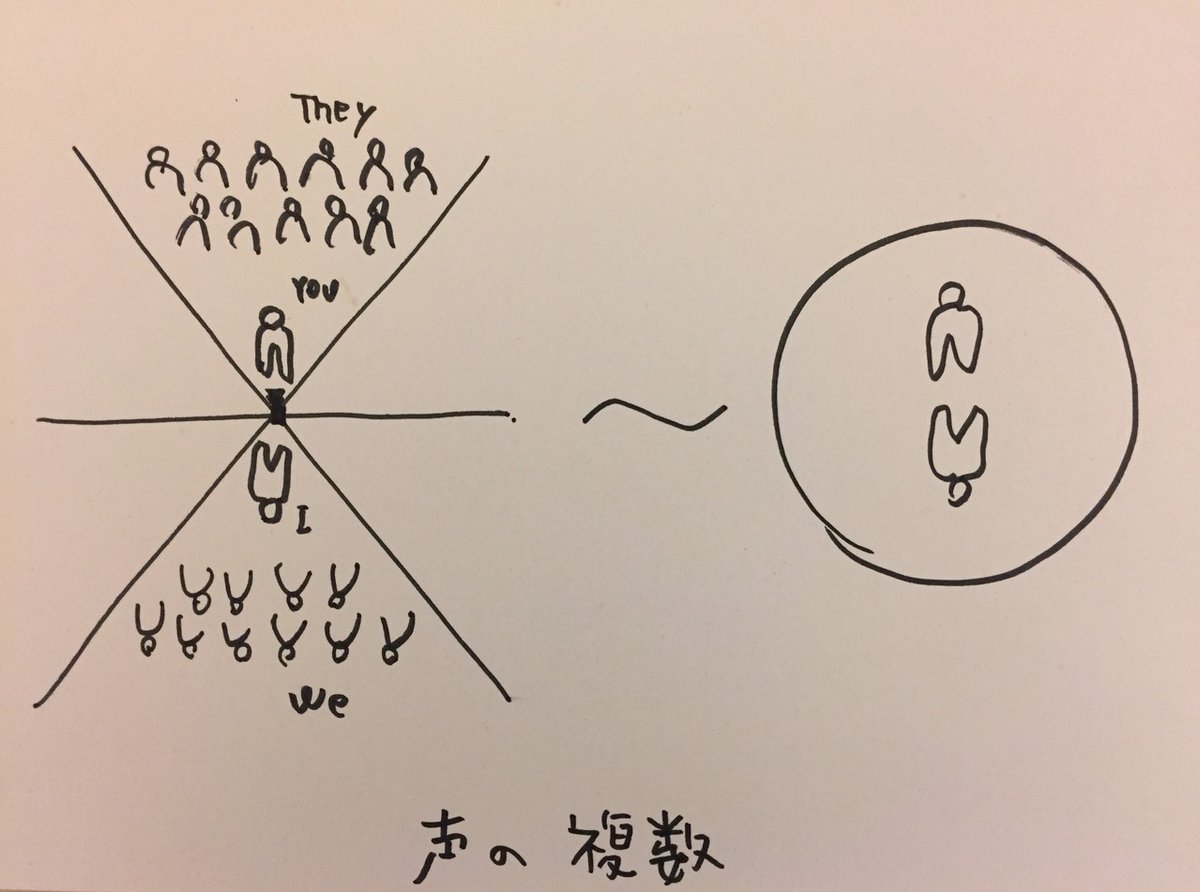

短編を作り続けながら、ドキュメンタリーが生まれる時の制作者と被写体の関係について、こんな図を描いて頭を整理してみた。

一個の人型を取り囲む円は、身体感覚を統合しているイメージの領域(ボディマップ)を示す。2人の域の重なり合う場所で関係が生まれ、それをカメラが写し、編集を経て、新たな形(Figura、フィギュール)となって見る人の元へと届く。

こんな風に描いてみると、当たり前のことだけれど制作者と被写体は同じ人間で、<カメラを持って一方的に人の苦労を切り取っている>という考えに自分自身が縛られなくてすむようになった。

カメラ以前にまず人間関係があり、2人でカメラの知覚を使うことでドキュメンタリーのステージができる。そのステージの上で全身で物語を綴るのは主人公たちだ。制作者はステージを作り、そこから先は主人公たちの人生に委ねられる。フィクションなら脚本があるけれど、ドキュメンタリーで脚本に該当するものは主人公の人生そのものだ。そして、このステージには制作者の人生も含まれている。被写体を読み解き、呼びかけ、共に言葉を探し、相反したり相関しながら交互に物語を綴る様がカメラに記録されるからだ。こんな風に短時間で一気に恋人か親友のように親密になり、際限なく関係を深めていくと、これまでの自分ではいられなくなってくる。自分のボディマップに亀裂が入るようにして相手の世界が雪崩れ込んでくる。相手に「なる」あるいは「なろう」として自己破壊を起こす。

その先にようやく他者を見つける。再び+Mさんの言葉を引くと「深く交情するほどに、その差異もまた明確になる」。

この経験が映像の中に主人公の生を在らしめる。

ひとつの声から複数の声を聞く

制作を進めていくうちに、顔出しのできないケースが増えてきた。ネットカフェから追い出されて路上に出た人たち、コロナ患者受入病棟で働く看護士たちや、派遣切りにあって労働組合にやってきた人たち…。それぞれの抑圧の中でそれでも撮影に協力してくれる人の声を聞いていった。

追い詰められた人の喉から溢れた声を聞いていると、この社会で今なにが起きているのかを代弁しているかのように思えて、声の背後に複数の声の存在を感じた。私とあなたの世界から、私たちとあなたたちへ。もっと大きな私たち全体へと声が複数化していくのを感じることがあった。

一個のドキュメンタリーを作る時、制作者は膨大な量の声を聞くことになる。自分の内面に他者の声が堆積していく。声の振え、呼気、情動が堆積していく。それがある時、夢の中まで迫り上がってくる。

例えばロングインタビューを終えた夜に、編集で大量の映像を浴びた夜に。夢の中に声がやってくる。

聞き覚えのあるその声は独り話し続けていて、単語や意味はわからない。

声に意識を傾ける。

姿は見えないが誰の声なのかわかる。

言葉の裏で蠢いていた、まだ感情にもならない情動が伝わってくる。

この人はこんなことを言いたかったのか。

目が覚めると HDD の中の mov file から夢の中の声を探す。

声はこれから完成する映像の中で重要な役割を果たすかもしれないし、編集の流れとは無関係かもしれない。カメラを回していない時に聞いた声かもしれないし、聞いてすらなかった声かもしれない。

4年ほど前、山形で人口20人ほどの限界集落を長期取材していて、りんご農家の老夫婦を撮っていた。カメラにも馴染んで存分に話し、集落に戻る軽トラの助手席に乗せてもらって、細い山道を下りながら夕景を見ていた。

寡黙なaさんが運転席から唐突に

「どうなんだべか?この村、無くなんだべか?」と言った。

語気が強く、無理矢理に喉から出たような、がさついた声だった。

いつも微笑んでいて小声で話す人だったので、驚きながらカメラをONにしたが、「いや、ちょっと俺もわかんなくてよ…」と言葉を引っ込める頃にはいつもの小声に戻っていた。

あの声は一体誰に向けて発せられたのだろう?

自分の年の半分ほどのさほど過疎問題に詳しくもない取材者の僕に何か未来への知見があると思うほどaさんは耄碌していなかった。

軽トラを降りてaさんと別れると、なんとなく眺めていた集落の風景から人間の痕跡が消えていく予感が、確かに決定的に、した。

よく手入れされた木や道や田畑から猛烈に心細さを感じた。あと10年のうちに3000以上の集落が消滅するという説が目の前に実体を伴って、あった。

aさんは何十年もそれを感じていたに違いなかった。

年末のことだった。集落の外れで一人暮らしする90代のおあばちゃんが「今年の正月は孫子が誰も帰ってこないから」と誘ってくれて、元旦を一緒に過ごすことになった。

朝、彼女が一人分のおせちとお雑煮を作るシーンを撮影した。

薄暗くひんやりとした台所に湯気が立ち上がり、彼女はおせちを盛り付けて机に運ぶと、一つ一つ丁寧に食べていった。

無言のまま1時間ほど経っただろうか、静かな部屋には不似合いな初詣の喧騒が流れ続けるテレビ画面を背景に彼女の頭部の黒いシルエットが浮かび上がる位置で僕はrecしていた。次第に汗が流れ落ちた。

雑煮から餅を引きあげた箸を口元に運んだ彼女は「餅がうめえ」と呟いた。

全ての過疎の村のありふれた風景の中に僕たちは居た。

90歳。子供たちは都市に出てほぼ戻らず、伴侶には死なれて、元旦につまらないテレビを眺めながら食った雑煮の味がことのほか美味かった。それだけのことだが彼女の呟きの背後に数万人の存在を感じた。

書き言葉にしたら何の意味も持たない一個の呟きがほとんど呪縛のように脳に焼き付いて、夢に迫り上がってくる。

声を運び、声に運ばされる

あちこちを脈絡なく飛び回るうちにドキュメンタリーの仕事の本質を<声を運ぶこと>だと思うようになった。

突如現れたカメラを持った制作者に、被写体は苦楽を共にしてずっと付き合ってきた<自分>の物語を話す。声を聞いたからには役割が生まれる。

やがて声の夢を見るようになって、僕は能動的に声を<運んでいる>のではなく、受動的に声に<運ばされている>と思うようになった。甘い蜜を見つけたと思い込んでいるハチを、実は花の方が受粉のための運び屋として利用している関係に似ているのかもしれない。たまに疲れ果てて痛んだ手足を眺めていると、一度聞いてしまった声を運ばざるをえなくなった肉体労働者だと感じる。

声を聞き、声に身を浸し、反芻する。

誰かの人生を想像し、誰かの情動を遡り、誰かになろうとする、ほとんど不可能な旅を繰り返す。

こうして出来上がった映像は多くを語る必要がない。

見る者に突き刺さり、染み込み、喚起し、解釈を生み、認識を変える。

そうであって欲しい。

実際に、支援者から「ドキュミームの映像を見たっていう当事者からSOSがけっこう来てるよ。俺の仕事を増やすなよ。」と嬉しそうに言われた時、少し報われた気がした。

おそらくこれから日本社会でドキュメンタリーの役割は大きくなる。

社会が悪い時にこそ、他者の生を感じることが必要とされるだろうから。

大げさに聞こえるかもしれないが、他者の生を感じることは生き死にに関わる。ドキュミームはこの忘却の速度の異常に速い時代において、声を運び、深く狭く突き刺さる映像を残し、できるならば記録から記憶になりたいと願います。

映像を魂と呼ばれてきたものに等しいところにまで引き上げることが一瞬でもできるとしたら、制作者は未来で映像を見る他者を全力で信じるしかない。現在を徹底的に見ようとする者は、未来からもまた徹底的に見られている。宗教を持っていない人間も何かを信じなければ生きていけないとしたら、僕は制作を信じようと思う。

________________

*+Mさんのツイートに刺激され、ドキュメンタリー制作を言語化するきっかけをいただきました。引用の許可もいただき、ありがとうございます。

*今年、旧友の哲学者:黒木秀房さんが刊行したドゥルーズのフィギュール論『ジル・ドゥルーズの哲学と芸術 ノヴァ・フィグラ』と、彼との制作をめぐる議論に深く影響を受けています。感謝を。

*ドキュミームの命名はサムワンズガーデンの西村大助さんです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?