【どんな病気?原因は?】タコつぼ型心筋症について【治療・管理の方針】

※2021/2/2加筆修正

タコつぼ型心筋症って聞いたことありますか?

ストレス性の心筋症と呼ばれ,可逆性の心筋障害を来たします.

疾患頻度は稀でなく,医療者が関わる機会はしばしばあると思います.

今日はそんなタコつぼ型心筋症解説します.

ちなみに,この「タコつぼ型心筋症」という呼び方は,本質的でないとされ,現在は「タコつぼ症候群」という呼び方が推奨されています.

正式な学会などでは,「タコつぼ症候群」と表現するのがbetterです.

本記事では,”浸透している”という理由のみで,あえて「タコつぼ型心筋症」と呼ばせてもらいますので,ご了承ください.

■おおまかな疾患イメージ

タコつぼ型心筋症は,1990年に本邦で初めて報告された疾患概念です.

・精神的/身体的ストレスによる

・一過性の心室壁運動異常

を特徴とします.

一過性というところが大事です.

壁運動異常はユニークで,心尖部の無収縮と心基部の過収縮が出現します.

この結果,病名の通り蛸壺(たこつぼ)のような形になるわけです.

実は,この疾患概念および疾患名が広まった後に,典型的なつぼ型(心尖部型)以外にも,

・心室中部バルーニング型

・心筋部バルーニング型(逆タコつぼ)

・局所バルーニング型

などの報告があり,壁運動異常にもいくつかのパターンがあることがわかりました.

ただ,8割以上は典型的なつぼ型(心尖部型)を呈すると報告されています.(N Engl J Med. 2015 Sep 3;373(10):929-38. )

■疫学

閉経後の高齢女性に多いとされます.

(エストロゲンの減少の関与が疑われています.)

精神的なストレスや身体的なストレスが誘因とされ,かの東日本大震災のときにも発症する人が多かったとか.

その他の精神的なストレスとしては,家族の死や,激しい口論,金銭的な不安などなど,ありとあらゆるものが誘因となります.

身体的ストレスとしては,激しい運動,大変な検査や手術,癌,甲状腺機能異常,などなど,こちらも多彩です.

【Broken Heart SyndromeとHappy Heart Syndrome】

タコつぼ型心筋症の精神的ストレスと言えば,ネガティブなイメージが強く,「Broken Heart Syndrome」と呼ばれていました.

しかし,一方で,幸せなときに受ける驚きなどがストレスになることもあり,「Happy Heart Syndrome」とも呼ばれます.

楽しすぎてもタコつぼ型心筋症になるんです...

基本的には同じ病態をみていると考えていいと思いますが,「Broken Heart」と「Happy Heart」で統計調査をした報告があり,それによると,Broken Heartは高血圧合併が多く,Happy Heartは高齢者に多い,とか.

(Eur Heart J. 2016 Oct 1;37(37):2823-2829. )

■発症機序:未解明

いまのところ発症機序はわかっていません.

いろいろな説が唱えられてます.

【タコつぼ型心筋症の機序の諸説】

1.冠動脈の多枝攣縮

2.冠微小血管の攣縮

3.カテコラミンによる心筋傷害

4.交感神経性の気絶心筋

個人的には,カテコラミンや交感神経刺激による心筋障害説(3か4)が有力かな,と思っています.

カテコラミン血中濃度の高い褐色細胞腫の症例でみられる可逆性の心筋障害があり,タコつぼ型心筋症の組織変化が,そのカテコラミンによる心筋障害の組織変化とよく似ているからです.(Chest 1991; 99: 382-385.)(Eur Heart J 2007; 28: 2456-2464.)

また,β受容体が心尖部で高密度,心基部で低密度であることがわかっており,典型的なつぼ型(心尖部型)のユニークな壁運動異常の特徴も説明がつくからです.(N Eng J Med 2005; 352: 539-548.)

ただし,全てのタコつぼ型心筋症をこの説で説明できるわけでなく,現状は”機序は未解明”です.

そもそも,複数の病態を,勝手に私たちが「タコつぼ型心筋症」と一つの病名で呼んでいるがために,説がまとまらないのかもしれませんね.

■予後

基本的には,予後良好な疾患とされます.

ただし,原因となった基礎疾患による死亡がそこそこありえるので,院内死亡率全体は数%あるとされます.

また,急性期を凌げばタコつぼ型心筋症自体の予後はいいんですが,急性期は合併症が多く,時として致命的になります.

心臓死だけに限ると,心原性ショック,致死的不整脈,塞栓症などが原因となり,まれに心破裂を起こします.

再発は(報告によって差があるが)約5%前後に認められるとされます.

β遮断薬,ACE阻害薬/ARBなどの,心不全標準治療薬が,(急性期はさておおき)慢性期の再発予防や予後改善に寄与した,という明確なエビデンスはありません.

■臨床像

心電図ではST上昇や巨大陰性T波を認め,心筋逸脱酵素の上昇,(前述したように)壁運動異常も来たします.

ここまでの情報だと,どう考えても急性心筋梗塞を疑いたくなります.

実際に,多くの場合,タコつぼ型心筋症を疑った症例は,緊急カテーテル検査をします.

「え,なんで?血行再建しないでしょ?」

これは,万が一急性心筋梗塞だったらシャレにならないこと,がひとつ.

あとは,(後述する)Mayoの診断基準で,”冠動脈狭窄の否定”は診断のための重要なファクターとなるから,です.

症状としては,

・胸痛が最も多い症状.

・ただし,胸痛を認めない症例も少なくありません.

・心不全症状様の呼吸苦症状を呈することもしばしば.

・(合併症の)不整脈症状で気づくこともあります.

・また,完全な無症状のこともあります.

このように,症状もいろいろなパターンがありますが,どれも特異的でなく,あくまで参考所見です.

■診断基準と具体的な診断までの流れ

2004年にBybeeらがMayo criteriaを提唱したものが,しばしば参考に上がります.

【Mayo Clinicの診断基準(4つ全てを満たす)】

①一過性の壁運動異常

②冠動脈病変の否定

➂新規の心電図変化 or トロポニンの上昇

④褐色細胞腫,心筋炎の除外

ただし,必ずしも全例がこの診断基準は満たしません.

たとえば,この診断基準を順守した場合,冠動脈狭窄がある人は絶対にタコつぼ型心筋症の診断には到達できませんからね.

また,無症状で経過した場合,急性期には気づかないことがあり,壁運動異常が改善後に,心電図異常や心筋逸脱酵素上昇でタコつぼ型心筋症を疑うことがあります.

この場合も,Mayoの診断基準では診断に至れませんね.

あくまでこの診断基準も参考であると考えてください.

ESC(ヨーロッパ心臓病学会)の診断基準においては

・壁運動異常は,単一冠動脈分布と一致せず,しばしば全周性となる.

・病態を説明しうる冠動脈病変がなく,肥大型心筋症や心筋炎などの類似疾患がない.

・3-6ヶ月後のイメージング評価で,収縮異常が消失している.

という風に述べられており,実臨床の感覚に近いです.

具体的な診断の流れとしては

➀心電図異常,壁運動異常(,心筋逸脱酵素の上昇)から,”ACS or タコつぼ型心筋症”という状態になる.

➁禁忌がなければ緊急カテーテル検査 ⇒ ACSの否定

この時点で,(ESCのガイドラインが言うように)

病態を説明しうる冠動脈病変がなく,肥大型心筋症や心筋炎などの類似疾患がない

ならば,ほぼ診断は確定と言えます.

➂冠動脈有意狭窄を偶然にも合併していたときや,他の心筋疾患を否定しきれなかったとき,冠攣縮性狭心症との鑑別に迷ったとき,などは,心筋シンチグラフィや心臓造影MRIなどの他のモダリティで追加検査を検討.

➃壁運動異常や心電図異常が改善していけば,「やっぱり(一過性の障害である)タコつぼ型心筋症だったかな」と安心する.

(壁運動異常は数時間~数週間で改善するが,心電図異常は改善に月単位がかかることもしばしば.)

こんな感じです.

■治療法・管理方針:確立していないが,なんとなくの指針はある

明確な治療法・管理法として確立しているものはありません.

というか,タコつぼ型心筋症の病態自体は一過性で,自然軽快するのを待つだけです.

よって,実用的な管理指針があるとすれば,基本的には合併症管理が中心です.

【タコつぼ型心筋症の合併症】

(Eur Heart J. 2018 Jun 7;39(22):2047-2062. より)

[Frequent]

・急性心不全(12-45%):ポンプ失調による

・左室流出路狭窄((10-25%):心基部過収縮による

・僧帽弁閉鎖不全症(14-25%):SAMによる

・心原性ショック(6-20%)

[Moderate]

・心房細動(5-15%)

・心内血栓:(2-8%)壁の無収縮による

・房室ブロック(-5%)

[Rare]

・TdP(2-5%):QT延長による

・心室頻拍/心室細動(-3%)

・心破裂(<1%)

※TdP:トルサード・ド・ポワンツ

タコつぼ型心筋症の半数以上に,上に列記した合併症のうちのいずれかを有するとされます.

これらの管理を主にしていくわけですが,合併症ないし症例自体によっても重症度はピンからキリまであります.

主治医によっては,集中治療室管理をしたりしなかったり,結構方針はマチマチだと思います.(ガイドラインがないので仕方ないんですが)

そこで,「Current state of knowledge on Takotsubo syndrome: a Position Statement from the Taskforce on Takotsubo Syndrome of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology.(Eur J Heart Fail. 2016 Jan;18(1):8-27. )」において,基本的な管理方針が示されていたのでピックアップさせてもらいます.

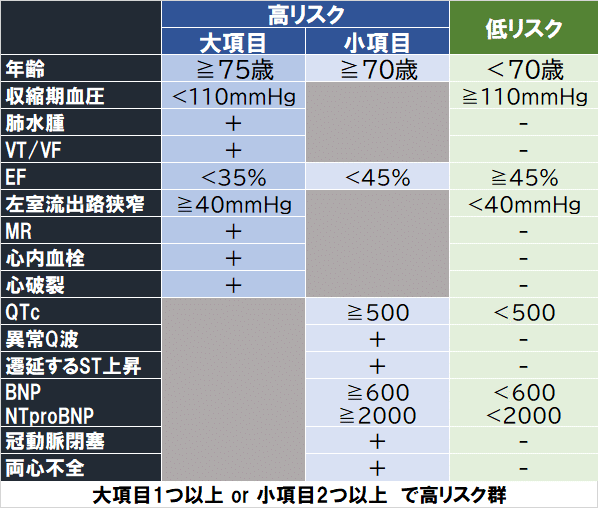

➀リスク層別の指標

まずこの表を用いてリスク層別化します.

結構厳しいですよね.

75歳以上とか,いや応なしに高リスク群です.

➁高リスク群の対応

・集中治療室で72時間以上の観察

3日以上は集中治療室で診ろ,と.

・左室流出路狭窄>40mmHg,頻脈性不整脈 ⇒β遮断薬検討

その他,禁忌が存在しない場合は,急性期には短時間作用型β遮断薬の静脈内投与が好ましい,とされます.

ランジオロール(オノアクト®)などがいいでしょう.

・収縮期血圧>110mm ⇒α1刺激薬(フェニレフリン)を検討

心臓の交感神経をできるだけ刺激しない昇圧薬として,フェニレフリン(ネオシネジン®)が推奨されています.

・カテコールアミン,β2刺激薬など,交感神経刺激薬剤は中止が推奨.

・心原性ショックでも,外因性カテコラミンは回避(中止)が推奨

強心薬は,タコつぼ型心筋症において禁忌です.

タコつぼ型心筋症の機序にカテコラミンの関与が考えられているからです.

よって,タコつぼ型心筋症の心原性ショックでは,補助循環(IABPやECMO)の使用をためらわないことが大事になります.

ただし,IABPは左室流出路狭窄悪化させる可能性があるので,左室流出路狭窄症例へのIABPの使用は基本的に避けましょう.

・心内血栓予防に抗凝固薬を使用

推奨されています.

急性期の調整がつきやすいヘパリンがいいでしょう.

実際に心内血栓がある場合は当然必要で,3ヶ月以上は内服抗凝固薬を続けましょう.

➂低リスク群の対応

i) EF>45% かつ 合併症なし

早期退院を検討.

ii) EF 35~45%

β遮断薬やACE阻害薬などの心不全治療を検討.

その他,脂質異常症などの心血管リスクに対する服薬調整をする.

低リスク群では,退院後3~6ヵ月間追跡調査を行うべきとされる(心エコーや心臓MRI含む).

ただし,これらの管理方針はRCTに基づいていないので,あくまで参考にする程度とし,現場での臨床判断を大事にするようにも提言されいます.

また,➀のリスク層別化は,心エコーを再検するなどして,管理途中にも動的に評価しましょう.

入院後に軽症化したり重症化したりもありうるわけですからね.

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

まぁ,ザックリまとめると,タコつぼ型心筋症の一般的な管理の考え方は

・基本的に集中治療室に入院(3日以上経過したのちに一般床)

・ヘパリン開始

・心不全管理と不整脈管理

が一般的な流れ.

なかでも致命的だったり管理が困難となるのは,TdPと左室流出路狭窄なので,特に注意して観察してください.

リスク因子に全く引っかからない低リスク群は,服薬調整だけ考えて早期退院を考えてもOKです.

■まとめ

いかがでしたでしょうか.

今回は,結構ありふれた病気だけど,発症機序不明で,画一的な治療方針やガイドラインの存在しないタコつぼ型心筋症についてまとめました.

今回の話は以上です.

本日もお疲れ様でした.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?