デジタル事業のスコープを明確にする

DXの取り組み以前の悩み

デジタルトランスフォーメーション(DX)がバズワードとなって久しいです。2018年に経済産業省が最初のDXレポートを発表して以降、多くの企業がDXに取り組み始めましたが、その後、2020年以降のコロナ禍で事業環境が激変し、トレンドが一気に加速しました。

現在では、経営方針に「デジタルを事業成長の最大の推進力にする」といった目標を掲げている企業も多く、実際に変革に成功した企業も現れています。しかし同時に、デジタル活用に向けた取り組みの中で課題に直面している企業も少なくありません。経営トップの号令で数年にわたってデジタルに取り組んできた、周囲からは先進的だと思われているような企業でも、個別の部門に少し入り込むと、大小様々な悩みが聞こえてくるのです。

例えば、経営企画部門やデジタル戦略部門では、「収益上の成果をいつ得られるのか」「デジタル事業のために新しい組織や仕組みを導入すべきなのか」といった悩みを抱えていることが多いです。

一方で個別の事業部に耳を傾けると、デジタル化に対して「具体的に何をすれば良いのか?」「従来の事業運営と何が違うのか?」といった基本的な疑問が呈されることがあります。中には、「DXとして何かをやらなければならないのだが、〇〇のような取り組みもDXに含めて良いのか?」といった本末転倒な議論になることもあるのです。

また、DXの活動を長期間続けている間に、経営環境や競合の動きの変化のせいで、当初より取り組みが増えてしまうことも多く、それに伴って、デジタルに関わる悩みが増えていくことも少なくありません。

このような状況においては、悩みを抱えたまま進むのではなく、一度立ち止まって「自社はデジタル事業として何に取り組むべきなのか」の共通認識を持つことが大切です。本記事では、そのための議論を始める際の良い切り口となる『デジタル事業の4つのスコープ』という枠組みについて解説していきます。

デジタル事業の4つのスコープ

DXとは、デジタル技術を活用して事業を革新し、新たな価値を生み出すことです。そのためには、デジタルとビジネスの両方の要素が密接に結びつくことが必要です。

例えば、顧客データ分析によって新たなニーズを発見し、それを基にしたサービスを提供することで、顧客満足度を向上させることができます。あるいは、現場の声を反映したデジタルソリューションを開発することで、業務効率化や新たなビジネスモデルの構築に繋げることができます。

このような例においては、デジタルとビジネスの両要素に加えて、デジタルとビジネスを結びつけるための橋渡し機能が重要な役割を担っています。この橋渡し機能には、デジタルからビジネスへ向かう「デジタルソリューションを適用する」機能と、ビジネスからデジタルへ向かう「事業におけるインサイトを抽出し、デジタルソリューションの開発に繋げる」機能の2つがあります。

この「デジタルとビジネス及びその両者の橋渡し」は、全体として、上の図に示したように4つの部分から構成される構造となります。ここで、それぞれの要素に対応するデジタル事業を4つのスコープとして定義します。具体的には、ビジネスに主軸を置く「ユーザ」、デジタルからビジネスに向かう機能に主軸を置く「ディストリビュータ」、ビジネスからデジタルに向かう機能に主軸を置く「エキスパート」、そしてデジタルに主軸を置く「プロバイダ」の4つです。

それでは、次のセクション以降で、これらの4つのスコープそれぞれについて説明していきます。

スコープ1: ユーザ

4つのスコープの1つ目は、ビジネスの部分に主軸を置く「ユーザ」です。このスコープのデジタル事業では、主に製造業や小売業などの実務オペレーションを持つ事業会社が、オペレーションを効率化・高機能化するためにデジタル技術を活用します。

例えば、小売業のニトリは、店舗と配送センターを連動させることで、店頭に在庫がなくても来店客からの注文を受け、後日自宅に配送できるようにしています。これにより、人気商品の在庫切れによる販売機会損失を減らしたり、在庫管理コストを削減することに成功しました。

また、スターバックスは、アプリを通じて収集したユーザデータを活用し、顧客の好みを詳細に理解しています。これにより、1人1人の好みに合った商品をおすすめしたり、カスタマイズしたクーポン配布をすることができるようになり、それが顧客満足度の向上に繋がっています。

これらの企業は、既存のビジネスプロセスにデジタル技術を組み込んでオペレーションの効率と効果を高め、売上の拡大や利益率の向上、コスト削減を実現しています。既存事業そのものをデジタル事業へと変革することで、圧倒的な競争力を獲得しているのです。

スコープ2: ディストリビュータ

4つのスコープの2つ目は、デジタルからビジネスに向かう橋渡しに主軸を置く「ディストリビュータ」です。典型的なビジネスモデルとしては、ITサービスの販売代理店のような会社が、新しいデジタルソリューションを国内外から調達し、付随するサービスと共にユーザ企業に提供するタイプのデジタル事業です。

例えばソフトバンクは、通信会社として、通信インフラやコミュニケーション関連のソリューションに強みを持っており、それに加えてさまざまなデジタルソリューションを外部から調達し、幅広い品揃えのソリューションとしてユーザ企業に販売しています。

また、大塚商会は、中小企業を中心とした既存の顧客基盤に対して、自社の強みである営業力を最大限活用し、中小企業のビジネスを総合的にサポートするデジタルソリューションの販売を拡大しています。

他には、一見すると受託開発会社に見える企業でも、実際には顧客に提供している価値の大部分は他社製ソリューションで、自社による付加価値が小さいような場合は、実質的にこの「ディストリビュータ」のスコープに当てはまると考えて良いでしょう。

これらの企業は、自社の強力な販売ネットワークを活かし、相手に合わせたソリューションを提供して販売手数料やサービス料を得ています。自社製品にこだわらず、外部からソリューションを調達して幅広い品揃えを持つことで、顧客の多様なニーズに対応しているのです。

スコープ3: エキスパート

4つのスコープの3つ目は、ビジネスの部分に主軸を置く「エキスパート」です。このスコープのデジタル事業では、コンサルティング企業やシステムインテグレータ、マーケティング企業、AIベンダなどが、デジタルに関する顧客の課題解決を支援する付加価値の高いサービスを提供します。

例えば、国内最大級のシステムインテグレータであるNTTデータは、ビジネスプロセスの変革やデジタルを活用したエコシステムの再構築など、デジタルによる5つの変革ドライバーを定義し、それに基づいたソリューションを提供しています。

また、世界トップのITコンサルティング企業であるアクセンチュアは、デジタルを前提に全ての部門を再編することによって、強固な地位をさらに圧倒的に強く進化させています。

このスコープのデジタル事業は、業務委託料や受託開発費といった形でクライアントからフィーを受け取るビジネスモデルを採用しています。特に、DXがブームとなって以降、IT分野の問題解決に秀でたコンサルティング企業やIT企業がデジタルの戦力を増強し、事業規模を大きく拡大しているのです。

スコープ4: プロバイダ

4つのスコープの最後の1つは、デジタルの部分に主軸を置く「プロバイダ」です。デジタルプラットフォーム企業やSaaS事業者が、デジタル技術を駆使して業界構造を根本から変える革新的なソリューションを創出するタイプのデジタル事業です。このスコープは、革新的なスタートアップが目立つ領域ではありますが、伝統的な企業にも成功例があります。

例えば、Appleはタッチパネル式の新型携帯電話という新デバイス(iPhone)を世に送り出したことをきっかけに、スマートフォン時代を支配するプラットフォームとして君臨することになりました。

また、GEは自社のジェットエンジンやガスタービンなどの製造事業部で産業向けIoTプラットフォームを開発し、PREDIXというソリューションとして世界中に展開しました。

このスコープでは、デジタル技術を駆使して革新的なソリューションを提供した上で、ソリューションの利用料を直接徴収したり、プラットフォーム上で行われる取引に対して仲介手数料を得たり、プラットフォームへの集客力を活かした広告費を得るビジネスモデルが一般的です。デジタルによって業界全体の構造を変え、新たな市場機会を創出することを目指すのです。

4つのスコープの比較

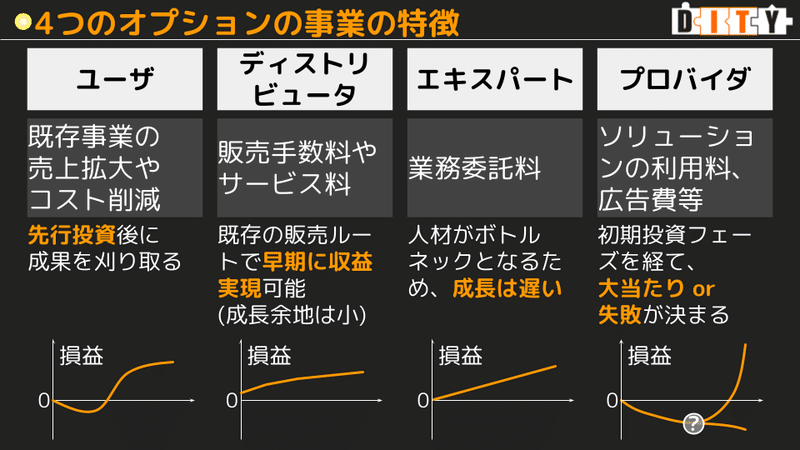

これまで見てきたように、4つのスコープそれぞれで、事業の特徴や事業から収益を得る方法が完全に異なります。

ユーザ:既存事業そのものをデジタルで進化させる

ディストリビュータ:自社が持つ顧客ネットワークを活かして新しい商材を売る

エキスパート:既存事業のクライアントサービスをデジタル領域に拡張させる

プロバイダ:デジタルによって全く新しいサービスを生み出す

またそれに伴って、デジタル事業から得られる収益の実現タイミングもそれぞれ大きく異なります。

「ユーザ」のスコープでは、企業が自社のオペレーションを効率化・高機能化するためにデジタル技術を活用します。そのため、最初は一定期間の先行投資フェーズがあり、その後にオペレーションの進化によるコスト削減や売上向上などの収益改善効果が得られます。

「ディストリビュータ」は、自社の販売ネットワークを活かして新しいデジタルソリューションを提供します。そのため、初期から一定割合の販売手数料を得られ、うまくいけば比較的短期間で自社の販売ネットワーク全体に展開することが可能です。ただし、その後の成長余地は限られます。

「エキスパート」は、コンサルティング企業やシステムインテグレータが、デジタルに関係するクライアントの課題を解決します。そのため、事業拡大に比例して収益も拡大しますが、専門性を持つ人材の獲得や育成がボトルネックとなるため、急成長することは難しいです。

「プロバイダ」は、デジタルプラットフォーム企業やSaaS事業者が中心で、革新的なソリューションを提供します。そのため、初期の開発フェーズでは収益が得られない投資期間が続きますが、事業が成功すると指数関数的に成長し、大きな収益を生み出す可能性を秘めています。

それぞれのスコープでは、収益モデルと成長スピードに大きな違いがあり、デジタルの取り組みを進める経営陣はこの違いを理解し、自社の状況や目標に応じて適切なスコープを選択することが大切です。

4つのスコープの成功要件

4つのスコープそれぞれのデジタル事業では、成功のための要件も完全に異なりますが、この記事の中ですべてを詳細に説明することは難しいため、以下に要点だけを簡潔に示します。

「ユーザ」のデジタル事業の成功要件:

自社の課題認識に基づく正しい事業戦略と、デジタル戦略の推進を担う強いリーダーシップとチーム、それに変革に対する経営陣の理解とサポートが必要です。既存事業への大きな働きかけが必要な分、チャレンジも大きく、全社的な取り組みが求められます。

「ディストリビュータ」のデジタル事業の成功要件:

長年の実績に基づく顧客企業との取引関係、様々なニーズに対応するソリューションの品揃え、そして多くの案件を処理できる強力な提案営業部隊が必要です。単なる営業力だけでなく、顧客との信頼関係に基づいて提案営業ができることが重要となります。

「エキスパート」のデジタル事業の成功要件:

厳選された一流のプロフェッショナル人材、長年の実績に裏打ちされたブランド、あるいはそれがない場合は特定の領域や切り口に対する尖った強みが必要です。最初は特定の強みから始め、長い時間をかけて総合的なブランドを築いていくのが王道です。

「プロバイダ」のデジタル事業の成功要件:

価値のあるプロダクトの開発力、厳しい競争に勝ち抜くユーザ獲得力、新事業創出の困難に立ち向かう起業家マインドです。プロダクト開発力と販売力を両立させることが成功の鍵となりますが、それができれば、実績のないスタートアップにも成功のチャンスがあります。

各スコープの成功要件を理解した上で、自社に最も適したスコープを選定することが、デジタル事業の成功に向けた正しい一歩となります。

まとめ:デジタル事業のスコープの共通認識を作ろう

これまでに見てきた通り、4つのスコープはそれぞれ全く異なるデジタル事業を表しています。それぞれの事業の性質や収益モデル、成功要件が異なるため、実際にそのどれかに取り組んでいる人からは、他のスコープと混同することはあり得ないと思われるかもしれません。

しかし、明確なビジョンを持たずにデジタルに取り組んでいたり、何でも良いからデジタルで収益を積み上げたいと考えていたりする企業では、取り組んでいるうちに、4つのうちどのスコープのデジタル事業に取り組もうとしているのかの認識が関係者間で一致していないことがよくあります。

もし、経営陣のリーダーシップでデジタルの取り組みを進めようとしているにも関わらず、各部門で「何をしたら良いのかわからない」などの根本的な疑問が呈されている場合には、まず最初に、この4つのスコープのレベルで、重要な関係者の意識が擦り合っているかを確認する方が賢明でしょう。それによって、現場を無駄に迷走させることなく、デジタルの取り組みを進められるようになると思います。

また同時に、自社のビジョンや経営資源に応じてどのスコープに注力するかを明確にできれば、それに適した収益推移のイメージや、その成功に向けて整えなくてはいけないことについて、経営陣として正しく認識できるようになります。

DITYでは、デジタルに取り組む経営層や現場のキーパーソンが「デジタル事業のスコープを明確化」し、それに合わせた戦略を策定するためのワークショップを提供しています。ご興味のある方は、是非、DITYまでお問い合わせください。