第15回デジタル進化生物セミナー

後藤 寛貴 博士(静岡大学 理学部生物学科)

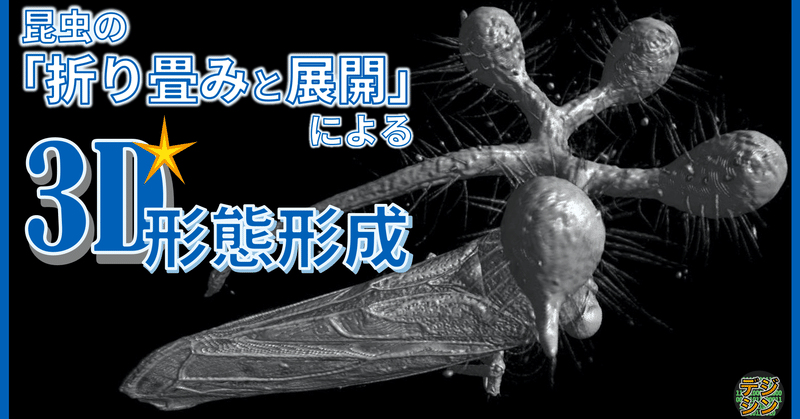

「昆虫の『折り畳みと展開』による3D形態形成」

2021年7月16日17時〜(日本時間)

事前登録はこちらから

https://digitalevosemi.jimdofree.com/

Twitterアカウント

@DigitalEvoSemi

ライン公式アカウント

https://lin.ee/KHgsFCa

instagramアカウント

https://www.instagram.com/digi_shin/

TikTokアカウント

https://www.tiktok.com/@digitalevosemi?

--要旨-------------------------

蛹からチョウへ、ヤゴからトンボへ、芋虫からカブトムシへ、と昆虫は脱皮を介して短時間で劇的にその姿を変える。これは我々が体の外観を大きく変えることなく連続的に成長するのと対照的である。なぜ昆虫は一瞬のうちにその姿を変化させることができるのだろうか?その答えは「新しい外骨格を小さく折り畳んだ状態で作っておき、脱皮の際に展開する」という方法である。

昆虫は体の表面に硬く頑丈な外骨格を持つことで、捕食や病原菌感染への抵抗性が上がり、乾燥・加湿などの化学的変化にも強い。しかしその反面、硬い外骨格があることで成長は制限されている。そのため、昆虫は脱皮により、その都度古い外皮を脱ぎ捨てることで成長するほかない。この際、新しい外骨格は、古い外骨格の直下に「折り畳まれた」状態で形成される。この折り畳まれた構造を、脱皮の際にエアバッグのように一気に展開することで、脱皮を介して一瞬で姿形を変えるという、内骨格生物では決して見られない成長パターンが見られる。

この「折り畳みと展開」による形態形成には、「古い外骨格の内側という狭い空間で」「展開して初めて最終形態となる複雑な折り畳み構造を」「二次元の細胞シートが増殖しながら折り畳み」「分岐やくびれを含む複雑な立体構造を作る」という難易度が高そうな条件が目白押しである。それにもかかわらず、展開後の最終的な立体構造など知る由もない細胞群集は、なんらかのルールに従い分裂し移動し変形することで複雑な折り畳み構造を作り、最終的に「あとは展開するだけでOK」という状態に至ることができる。この仕組みはいったいどのようなものなのだろうか?

本講演では、演者らが2015年から取り組んでいるこの「折り畳みと展開」の形態形成について、カブトムシの角とツノゼミの角に注目して行った研究について紹介する。

参考文献----------------------------------------------------

カブトムシの折り畳みについて総説論文

Gotoh H, Adachi H, Matsuda K, Lavine LC. (2021). Epithelial folding determines the final shape of beetle horns. Current Opinion in Genetics & Development, 69: 122-128.

https://doi.org/10.1016/j.gde.2021.03.003

ツノゼミの論文

Adachi H, Matsuda K, Nishida K, Hanson P, Kondo S, Gotoh H. (2020) Structure and development of the complex helmet of treehoppers (Insecta: Hemiptera: Membracidae). Zoological Letters, 6: 3.

https://doi.org/10.1186/s40851-020-00155-7

Website

https://h-r-goto.wixsite.com/mysitehirokigotoh

過去の見逃し配信https://www.youtube.com/channel/UCiDIb4BZk9hurYkloI_obNA

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?