【社会探訪】日はまた昇る~日本経済の再生物語を妄想する

「日はまた昇る」は、米国のノーベル賞作家ヘミングウェイの代表作の一つだが、原題は「The Sun Also Rises」と言う。ウキペディアによると、

"和題は誤読されやすいが、米題からわかる通り「また昇る(also rises)」というのは、「沈むだけではなく(also)昇りもする」の意であり、「再び(again)昇る」の意ではない。"とある。

恥ずかしながら、今まで「again」と思っていた。さて、Alsoならば、これからの日本はどっちなのだろう。沈むのか、昇るのか。

拙稿『「グレートジャーニー」が語る日本人の物語』では、右往左往の思索の結果、日本の国力再生の論点として、3点を上げた。

一つ目は「少子高齢化・人口減少対応」であり、

二つ目は「第四次産業革命対応」、

三つ目は「安全保証力改革」である。

一つ目の人口問題については、先の記事で取り上げた。少子化対策は進めなければならない。しかし、人口減少の抑制は出来ても、止まらない。出生率が2以上になることは、成熟した経済社会においては考えにくい。従って、魅力ある日本文化を求心力に、開放的で多様性のある労働市場による労働人口確保ついて、考察してみた。

https://note.com/denshindo/n/ndfa7d2543437

本稿では2つ目の経済問題について、またまた右往左往しながら、考察してみたい。

1.第四次産業革命で求められる未来経済の方向性

(1)環境変化:

今、世界は大きく動いている。経済面でまず上げられるのが、デジタル技術に代表される急速な技術革新であろう。第四次産業革命と言われる由縁である。

産業革命は価値の構造を変え、人々や国々の経済格差を大きく広げる。第二次産業革命では、大国であった中国の清、インドのムガル帝国が工業化に乗り遅れ、20世紀に大きく国力を落としたことは強烈に記憶残る。産業革命の怖さだ。

現在進行中の第四次産業革命に、資本主義が生む経済的格差拡大と地球環境の持続性に対する危機感が重なり、SDGsがグローバルなコンセンサスとして確立しつつある。ある意味、行き過ぎた資本主義と市場原理の修正が働き始めた、と見ることもできる。

(2)未来経済の満たすべき方向性:

では、第四次産業革命において、何が未来の経済に求められるのだろうか。

世の中で盛んに言われる3つの技術的なトランスフォーメーション、すなわち、

・デジタルトランスフォーメーション(DX)

・エネルギートランスフォーメーション(EX)

・グリーントランスフォーメーション(GX)

が代表的な社会転換の要件であるが、それらに加え、自然や資源の持続可能性の観点から、省資源化・循環経済化が求められる。脱・大量生産消費社会に向かっているとも言えよう。

そして、わが国が世界の先頭を走る人口減少・少子高齢化に対応するには社会の自動化が必要だ。

以上をまとめると、求められる方向性は、以下のように表現できそうだ。

未来経済の方向性

=(新エネ転換✕電動自動化+循環経済化)✕電脳情報化

以上の4つに展開された方向性について、粗いイメージとなってしまうが、補足を加えたい。

エネルギーは、太陽光や風力等の再生可能エネルギーやグリーン水素にシフトし、グリーン電源化が進む。同時に、社会の各種設備は、更新時期に合わせて、グリーン電化社会の進展に対応するとともに、労働力不足対策として自動化が進められ、脱炭素社会、電動自動化社会に向けて前進する。従来のコストや投資効率だけでは、投資判断が出来ない。労働生産性改善や先行GX投資の観点が必要となる。

循環経済化については、大量生産消費社会が後退し、長寿命製品、省資源・リサイクルの流れが進む。それでも発生する廃棄物を選別・処理する静脈産業が発達し、循環的な資源活用が進む。

そして、電脳情報化。これらの活動が統合的に可視化されたデジタル社会基盤が整備され、設備同士・データ基盤同士で個人、オフィス、工場組、組織を超えてデータが交換されるネットワークが生活空間を覆う。人々は、どこにいてもコンテンツや選択肢、最適解の提供を受けると同時に、運営者側は提供する情報・助言を通じて、全体最適化に向けて、誘導的に調整を進めることができる。

そんな社会システムの再構築が、未来経済の目指す一つの可能性として考えられそうだ。

2.未来経済に向けた産業再構築の方向性

方向性が見えたとしても、取り組むべきことは余りに多く、課題山積だ。どこから手をつけるか?

ゴールに向けた成功物語なしに、バラバラと各々が課題に取り組むと、非効率と混乱を生む。そこで、ヒントになるのは、緊急度だ。

人口減と高齢化、延いては深刻な労働力不足は、日本の経済力維持にとって、最も緊急の課題だ。NHKでは、「2024私たちの選択」において、少子化問題に関連し、労働時間の減少を2028年までに、正規雇用の増加を2029年までに解決を要すると提言している。あと、4~5年しか時間が時間がない。

https://www.nhk.jp/p/special/ts/2NY2QQLPM3/episode/te/MK57RX32P8/

現在の日本の労働人口は6~7千万人であるが、現在の日本経済の規模を維持するには、リクルートワークス研究所によれば、2040年に1.1千万人不足すると推定している。これは、労働人口が約2割減少するということであり、現在の経済規模を維持するには、今後15年程度の間に単純計算で25%の労働生産性の向上を要するということだ。今ここにある危機と言える。

https://recruit-holdings.com/ja/blog/post_20230926_0001/

となると、日本の未来経済構築の始まりは、緊急性からして社会や産業の自動化の取組みとなる。

経済の自動化の整備には、ソフトではAI、ハードではロボティクスが鍵となり、その基盤構築にはDXが必要となる。設備と設備がデータでリアルタイムに繋がり、工場と工場が繋がり、物流に繋がり、企業を跨いで、サプライチェーンはデジタル電動化する。経済活動全体が電脳自動化していく。

と同時に、国際社会に対するコミットである2030年の炭素排出量半減を達成するには、電源の脱炭素化を並行的に進めねばならない。

では、どの様な方向に向かうことが出来るのか、産業部門別に妄想してみよう。

①(エネルギー)原子力(出来れば、核融合発電)を補完とし、太陽光、風力、水素を中心とする脱炭素エネルギーに転換。ペロブスカイト電池開発は、日本に未だ先行優位性がある。工場、施設、マンションにフィルム型の太陽光発電が普及、海上風力発電も発達、送電網もユニバーサルに、日本全国で蓄電設備や接触・非接触の充電網が整備され、課金も電子自動化。実現出来れば、エネルギー自給率も高まる。

②(インフラ)電動自動化社会に向けた基盤構築。

・自動車はEVやFCVとなる。住宅も電化され、あらゆる機器にIoTが組み込まれ、音声指示やウエラブル端末・脳波で家電、AV、情報端末が稼働し、外部調達を含めた生活サービスの供給ができる。

・この様な電脳空間は移動空間にも拡張。オンデマンドで自動運転による交通網、検索・予約・決済が交通機関を跨がってシームレスに繋がるMaasが発達、都市交通の利便性が高まるだけでなく、ドライバー不足と不採算に悩む地方交通も回復が可能となる。

・物流も電脳空間化、自動運転化が進む。ドローンや交通機関の客貨兼業によるラストワンマイル解消。高齢者の移動手段が確保されるだけでなく、日常の生活物資も在宅調達が容易となる。より長い高齢者の自立的生活が可能となる。

③(生産)工場では、加えてロボティクスが進み、機械・設備間で情報交換を行い、工場は自動稼働が進む。工場間、企業間がデータ連携し、サプライチェーは自動的に最適化される。人は計画を策定し、システムに指示し、稼働をモニタリングし、システムにフィードバックし、計画を改善する。生産現場からは人がいなくなり、安全が徹底、無事故工場が実現する。

オフィス業務も生成AIがサポート、農林水産業もAI、ロボティクスの活用が進む。食料自給力が改善するのみならず、山紫水明、自然資産、国土の洗練、延いては観光資源の強化を通じ、インバウンドも取り込んだ地方再生が進む。

④(サービス)宿泊・外食、店舗小売、教育と言った業種では、対面接触型サービスは、AI活用による自動接客の導入拡大、リモートサービスの導入が進展し、従来の面着サービスは高級化する。医療では画像診断、介護ではロボットが発達する。人手不足から一括型の請負サービスの需要が高まる。また観光や医療ツーリズムが期待できるが、その基盤となるのは、日本の美しい自然、伝統文化・伝統工芸美術であり、これらを継承し、守る一方、世界に共感されるユニバーサルな不断の洗練が必要だ。漫画、アニメと言った新しい日本文化も大切にしたい。世界の若者に大きな影響を与えている。ジャパンブランドを磨き、世界に通用するソフトパワーとなれば、未来経済の価値源泉となる。

⑤(電脳情報基盤)住居、移動、労働の空間の多くの生活空間が電脳空間に。これらを支える統合的な情報通信基盤が必要。全てのモノに高度半導体とセンサーが組み込まれ、新しい携帯端末、AI、ネットワークが連携し、日本が進んでいる超高速コンピューターをオープンに活用できる。これらを供給するデジタル産業の戦略的設計と育成が必要だ。ここでは、グローバルな連携を求めざるをえないが、国産化率を徐々に高める努力をしていかねばならない。デジタル属国は第四次産業革命では弱者となる。

⑥(研究開発)以上の様な社会変革を起こす技術開発には、革新的な基礎科学力の回復が必要なことは論を待たないだろう。産学官が連携し、海外技術の活用と整理の上、統合的な開発戦略と体制、制度が必要であろう。台湾有事リスクを想定すれば、安全保障力の再構築も喫緊の課題である。社会インフラや情報発信がネットに大きく依存する現代社会おいては、宇宙、サイバー空間、サイバーセキュリティも開発対象となる。研究開発資金に加え、生まれたイノベーションを育て、商業化するまでの産業育成資金も必要である。日本は、折角先行して開発した技術も、この点を怠り、産業化において米中の後塵を拝してきた。経済力強化には、これらを包括する戦略的な取り組みが必要となる。

3.未来経済の消費と働き方、そしてその生活

(1)需要構造の質的変化

2060年には、日本の人口に占める生産人口の割合が約5割、高齢者が4割、14歳以下の若年人口が1割となるという予測がある。因みに、2005年の生産人口は7割弱、高齢人口は2割である。

(出典:厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/17/backdata/01-01-02-07.html

①消費者でもある人口の半分がシニアとなると、シニア市場の発展と開拓が一つの鍵となる。少し古いが、旧みずほコーポレート銀行産業調査部の2012年のレポートによると、シニア市場規模は2007年から6割伸びて2025年には101兆円(医療・医薬35兆円、介護15兆円、生活産業51兆円)に達すると推計している。巨大な成長市場だ。

②更に2060年には、日本経済の半分以上を占める消費において、高齢者が過半を占める一方、現役世代の消費は半分以下となり、需要構造が大きく変化する。シニア市場は、2060年に向けて巨大な国内成長市場だ。グローバル市場の分断が進み、国内消費の拡大が益々重要となる中で、現在の現役世代向け中心の商品開発から、シニア重視への発想の転換が求められる。

(旧みずほコーポレート銀行産業調査部)https://www.mizuhobank.co.jp/corporate/bizinfo/industry/sangyou/pdf/1039_03_03.pdf

③未来経済におけるシニア需要とは、どの様なものなのだろうか?シームレスな医療DXサービス、製薬、家事・介護ロボットといった分野の需要の増加が予想されるが、僕の勉強不足のせいか、案外に日本のシニア産業の調査が見当たらない。韓国にはシニア産業の統計がある。韓国も少子高齢化が進んでおり、先行指標として日本にも参考になるであろう。それによると、高齢者の最大の支出は、余暇(構成率36%)であり、次に食品(同25%)、介護(同13%)、医薬品(同13%)と続き、余暇と食品で6割以上を占める。歴史や文化への関心も高い。大人の余暇ニーズを満たすサービスの開発や質の高い健康的な食が、元気な高齢者の消費を伸ばす。伸びるのは、医療・介護関連だけではない。

(出所:高齢化に挑む韓国のシルバー産業と日本の経験、渡邉雄一)

https://ir.ide.go.jp/record/52101/files/EBK000400_006.pdf

(2)働き方の変化

未来経済構築には、イノベーション、創意工夫が必要となる。自動化できるものは自動化し、産学官とも未来産業実現に向けた創造力の発揮が仕事となる。人の仕事は、自動システムのモニタリング、AIの結果の解釈、目指す姿や豊かな人生を送れる社会作りに向けた創造的発想が中心となる。

①革新や変革を避け、正社員の長時間労働に依存した日本企業の競争戦略は限界に来ている。新しい発想にはリフレッシュや新鮮な体験が必要だ。経済学は、僕には生産と消費が分離しているような印象を持ってしまうのだが、当たり前なことに、労働者と消費者は同一人格であり、誰もが睡眠と合わせて1日24時間しか持っていない。長時間労働は、健康的な家庭生活や子育て、消費に充てる時間を削る。イノベーションを促す為には、長時間労働を正当化してきた労働慣習から、多様な雇用形態や自由な職場環境に働き方が変わざる得ない。

では、どの様な働き方が考えられるのであろうか。

②自動化が進み、仕事の見える化が進めば、週休3日制や、1つのポジションに複数の人材が就任するタンデム方式が可能となる。ドイツでは一部企業で導入済みで、成果が出ているとの事だ。「余人でもって代え難し」から脱し、責任を一人で抱え込むこともなくなる。過剰なストレスから解放され、ワークライフバランスが取れるだけでなく、得意分野を補完しあうシナジー効果を発揮し、女性も仕事に生涯参画しやすい組織や社会となる。多角的な視点が織り込まれ、シナジー効果が生まれやすい環境が整う。

③自動化率の向上で現場の配置人数が減少、リモートワークが主体となり、地方居住の在宅と都市出張のデュアル・ワークスタイルが可能となる。地方人口が増加、地方経済が再生、地域の自然と文化が甦り、海外観光客も増加、財源増加により交通・エネルギー・水道インフラも再生する。交通は、オンデマンドで自動運転の交通システムが主流となる。大都市圏から地方に機能、人、資金の分散が進み、多様でバランスの取れた国土に発展する。

(3)消費と生活の変化:

大量生産消費社会やファスト購買も終焉、リサイクル品の購買が増える。新品購買については、自分が納得し、長く使える定番商品を選好する。定番商品はネット購買が続くが、それ以外の商品はネットで情報を集め、店舗で実物を検証して、購入するというハイブリッドな購買にシフトする。未来経済の主役を担うZ世代の消費行動には、以上のような特徴が見られるという。

①都市生活:

スケジュールは住居の機器も共有しており、自分の好みで起こしてくれる。朝食も前夜にレコマンドを受け、選んでおいたので、玄関の受け取りボックスに用意されている。本日は出勤日、二日酔いで辛いので、オンデマンドで配車を受け、駅に着き、電車で移動、オフィスに着く。Maasでシームレスに処理できる。移動している間は、ウエラブル端末で仕事をしてもいいし、好きな音楽や映像を楽しんでもいい。今日のオフィスの仕事は、共同課長への引継ぎが目的の一つだ。相手は女性課長で週3日勤務。子育て中だ。僕は週4日勤務、今日は今週分の僕の業務を引継ぎ、課題の共有と解決策を議論する。週1日は出張、外出に当てられる。AIに指示を出して作業もこなすが、居合わせる同僚達との雑談が大切だ。アニメオタクのインド人、クリシュナは今日、来ているかな。あいつ、IT動向に詳しいから、話を聞いてみよう。人との繋がりや広がり、発想や情報、情熱の刺激を受けて、自分の創造意欲が再生する。これはリアルの場でないと出来ない。AI作業は在宅でもできる。夜は、大切な友人や恋人や家族との時間だ。アクセス許可された友人のスケジュールを見る、おっ、空いている。今晩、どう?と、廊下で移動中にウエラブル端末でやり取り、同時に店も予約する。久しぶりに会える。楽しみだ。帰りは、オンデマンドの乗合いサービスで帰るか。支払いは、端末を通じて電子決済で自動的に済まされている。今日の面着コミュニケーションで、ヒントが得られたら、家でじっくりアイデアを練ってみたい。いいアイデアに仕上がったら、明日、AIに作業を落としこもう。

②地方生活:

オンデマンドと自動運転で交通網も整備され、交通手段も自家用車一辺倒から脱する。お年寄りの交通利便性も改善する。電脳社会は地方にも広がり、リモートでの在宅勤務が主体となる。田園生活を享受しながら、子育てを始めとした家庭生活と両立した生活できる。子供は自然と地域コミュニティーの中で、身体性を伴った体験をしながら、成長できる。身体性を伴わない発育は、成長が遅れるという研究もある。そもそも、仮想空間主体の教育では、人間の成長として不自然だ。週末には、地域活動に参加する。地域の自然や文化が発展し、外国人の観光客や移住者が増加する。地方とは言え、国際色豊かだ。僕は週1回程度は本社や拠点に出張し、人脈や生の情報を維持する。組織の一体感を作るには、教育もそうだが、仮想空間だけでは限界、身体性を伴った体験や交流が必要だ。思い込みかもしれないが、そう思う。都市とのデュアルな生活が可能となる。

③医療・介護:

人は病気もするし、老いもする。医療機関の予約・診断・治療・観察・決済がシームレスにデジタル化され、画像診断も進み、通常の医療ならば、在宅サービスで受けられる。治療薬も受け取れる。世界に誇る日本の医療保険に制度疲労が来ているが、ここ一番巻き直す為にも、まずは医師は増員するべきだ。安心の国、日本を象徴する産業として、外国人にもサービス提供し、インバウンドを拡大する。

また、日本が先頭を走るスーパーコンピューターとAIを組み合わせ、創薬が進み、日本のみならず、世界の患者が救われる。欧米企業に大きく水を開けられているが、ゲームチェンジが起きており、頑張って欲しい。家事・介助・介護ロボットの開発・活用で、介護サービスも充実し、家族の介護負担も軽減される。少子高齢化が進む世界にソリューションを提供する。

④シニアの生活:

高齢者とは一般に65歳以上を指すが、人により健康状況、財政状況、家族状況は異なっている。マーケティングの上でも、仕事も趣味も活動的なアクティブシニア、要介護状態にあるパッシブシニア、その中間のノンアクティブシニアと細分化されており、高齢者のライフスタイルや消費活動は多様化している。

シニアは日常を大切に生活する傾向が強い。伝統、文化の発展、自然への慈しみ、地域文化の紹介や移住インストラクション等、外国人とのコミュニケーションと言った活動に参画するといった生活の選択肢もある。現役世代が市場競争で闘う中で、市場メカニズムに合わない、或いは有効ではない社会メカニズムをシニア世代が、多様な選択肢の中から選び、或いは選択肢を作り、楽しく担えれば理想的だ。

日本の成長回復に向けた資金供給と新事業リスクのシェアがこの世代の社会的役割の一つ。家計の金融資産は2000兆円を超え、その8割以上は50才以上の高齢者が保有する。若者が挑戦するイノベーションを支援し、目利きの投資を通じて、リターンを回収し、豊かな老後生活資金の一助とするとともに、日本経済を再構築する。投資したスタートアップを専門性を活かして、ボランティアで手伝うことも考えられる。国や社会の発展の為には、競争社会から一歩離れた立場にあるシニアの社会的役割期待は小さくない。

勿論、元気なら働き続けてもいい。共働きの現役世代の家族生活のサポート、地域の自然と文化、コミュニティーの維持・発展などやることは沢山ある。自身の事情や趣味に合わせて、出来る範囲で参画すればいい。

4、新社会形成に向けて目指す経済成長モデル

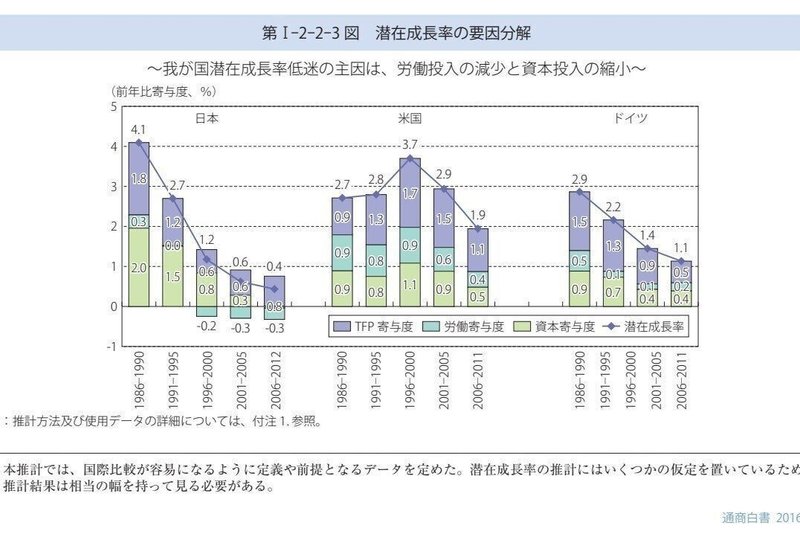

GDPの潜在成長率は、労働投入量、資本投入量、全要素生産性すなわちイノベーションの3つの寄与度に分解される。では、以上のような未来経済構築に向けて、どの様に取り組んでいけば良いのだろうか。妄想を続けてみよう。

①起点となるのは、やはりイノベーションだ。人口減の日本、既存産業では市場縮小が縮小し、限界がある。シルバー市場や新社会基盤形成から派生する関連産業を創造し、国内消費や投資を拡大し、それらの商品・サービスの輸出とインバウンドで世界の成長を取り込む。

そのイノベーションを起こすには、多様性、自由、共生の価値観を尊重する文化、労働市場、人事制度の整備が重要となる。

そのシーズ開発においては、基礎研究開発力の再生が必要である。相手はGAFAMや中国国策企業だ。世の中を変える位の研究でないと、産業のディファクトは取れない。既にデジタル貿易赤字は年間10兆円に近づいている。

かつ、基礎研究成果を民間にフィードバックし、応用開発と事業育成、需要創造支援を行う仕組みの整備も肝要だ。基礎研究力の再生、イノベーションの産業化を通じ、全要素生産性を上げていく。

②資本投入、つまり投資について言えば、加えて、未来経済を実現する為の新社会基盤投資が必要だ。これはかなりの巨額投資だ。これを賄うには、国と民間が組み、スタートアップは公共投資として行い、事業化を見通せた時点で民間に移行するなり、公的JVや第三セクターを組むなり、工夫していく必要がありそうだ。電脳空間分野については、その基盤候補として、NTTのIWON構想がある。電動自動化、新エネルギー転換、循環経済整備の分野でも、こうした取り組みを産学官で構想、推進してゆく必要がある。また、シニア産業を始めとするイノベーションが生む新産業による投資も期待できる。

③このような取り組みが実現すれば、イノベーションが全要素生産性を引き上げ、イノベーションが生むシニア市場の高付加価値化と新社会基盤整備が投資を増加させる。これらが、労働力減少の負の効果を上回れば、GDP成長率もプラスとなり、経済再生が軌道に載る。

④日本の実質経済成長率を1%目標とするなら、インフレ率は2%を目指しているので、名目成長率は3%となる。2023年の日本のGDPは590兆円なので、2040年代半ばの日本のGDPは、1000兆円規模に達する。現在の税率はGDP比12%程度なので、これが将来も継続するとするならば、税収は50兆円の増収となる。この10~20年分を新社会基盤形成に当てるとすれば、500~1000兆円のインフラ・研究開発・産業育成投資が可能となり、相当な規模の社会構造改革に挑めるのではないだろうか。と同時に、投資に大きな押し上げ効果が働く。

実質成長率1%の達成には、労働人口が年率1%で減少するので、イノベーションで+0.5~1%、投資で+1~1.5%の寄与度を目処に目指すことになる。1990~2005年の日本の資本投入、全要素生産性の水準であり、不可能ではない。

そうすれば、国際社会に溶け込みつつ、日本の生活の豊かさと強い経済を両立し、日本に生まれて良かったな、と思える国になれる。僕らは、今まさに、産業革命に遭遇した明治維新と同様、新しい国作りに直面している。

諦めるなんてまだまだ早い、やはり日はまた昇る。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?