エピソード(6)呼吸生理学 at a glance:換気、血流(酸素拡散、酸素運搬)、ATP産生

エピソード(6)

呼吸生理学 at a glance:換気、血流(酸素拡散、酸素運搬)、ATP産生

呼吸とは、地球上で生物が生存のため、体内でのエネルギー源として:

① それ自体数億年の生物活動に由来する酸素(O₂)を取り込む、

② それを全身の細胞に運ぶ、

③ 細胞内ミトコンドリアでATPを産生、

④ 代謝産物として二酸化炭素(CO₂)を排出、

この一連の過程を指します。

① 酸素の取り込み

酸素の取り込み方は、生物種により多様である。

脊椎物動物に限っても、魚類では水中の溶存酸素を取り込むエラがある。

われわれ哺乳類は肺胞の集合体である肺を持っている。

庭でみる小鳥は、我々哺乳類とは違うガス交換システムである。

哺乳類の肺は空気で膨らんだ臓器である。

肺は実は陰圧で膨らんでいる。

この陰圧を体内に作るには剛構造の枠が必要である。

それが肋骨と横隔膜で囲まれた胸腔である(図1)。

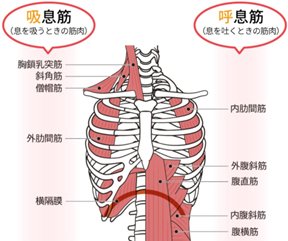

胸腔の中の肺に空気が流れ込むように陰圧環境を作るのが、胸腔近辺を取り囲む横隔膜を始めとする呼吸筋群である(図2)。

これら呼吸筋群を動かす動作が呼吸運動である。

呼吸は一見随意運動に見えるが、実は自動で吸気・呼気ができる(睡眠時等)。

これは延髄の呼吸中枢(詳しくはcentral pattern generator(CPG)という神経サーキット)の進化上旧いFail-safe機構である。

② O₂を全身の細胞に運ぶ

まずは空気中のO₂を血液中の赤血球、より詳しくは赤血球中のヘモグロビンに高効率に結合させる環境が必要である。

それが肺胞という構造である(図3)。

特化した毛細血管(aerocyte)が肺胞腔の表面を覆って、その表面(全肺ではガス交換面積は100m²(テニスコートぐらい)という)からO₂を取り込み、CO₂を排出する(図3)。

(aerocyteは最近同定された。詳しくは貫和の専門解説参照、リンク、https://kokyurinsho.com/topjournal/20201104/)

肺の部分部分では換気血流のマッチングという、あまり一般に知られてない機構が働く。

換気の悪い肺領域には血流を制御するという機構である。

哺乳類の肺はこうした多くのFail-safe機構を持っている。

O₂分子を全身に運ぶというもう一つの重要な機構はヘモグロビン分子にある。

ヘモグロビン分子はα2β2という4分子の複合体構造(4量体ともいう)で、それぞれの分子にO₂分子が順次結合をするため、酸素飽和度はS字曲線となる(図4)。これもFail-safe機構である。

酸素のヘモグロビンへの結合がS字曲線であることは何を意味するか?

酸素の運搬は上限があり、直線的に増加するものでないことを示している。

肺が健常である限りは、呼吸回数を増加や、深呼吸をしても、ヘモグロビンが増えない限り上限がある。

スポーツ選手の高地トレーニングは、造血、ヘモグロビン増加を期待している。

絶妙な酸素飽和度S字曲線は、逆に末梢組織ではヘモグロビン分子はO2を放出し、低酸素環境の末梢組織の細胞に拡散で届くことになる。

③ 細胞内に移行したO₂分子はミトコンドリアというエネルギー変換装置でATPが産生。

O₂分子が直接ATP合成をするのではない。仕掛けがある。

ミトコンドリアの内膜・外膜間のH+イオン格差によりATP合成酵素が機能する。

この酸化的リン酸化機構は、現在も新たな関与蛋白が報告される複雑な系である(図5)。

有核細胞は20億年前、ミトコンドリアを細胞内寄生体として取り込み、共生関係となった。これがATPをエネルギー源とする現在の地球生物繁栄につながっている。

ATPはなぜエネルギー物質なのか?

実はこの分子の3番目のリン酸結合にエネルギーが蓄えられる。

細胞内の重要な化学反応のため、反応エネルギーをATPが供給し、自身はADPに変化する。

例えば脳は多くのエネルギーを使う。

神経伝達に重要なシナプスでは、多くの反応にエネルギーが使われる。

実は神経細胞本体からミトコンドリアも神経軸索を流れて到達し、この局所のエネルギー補給をしている。

④ 食物として体内に入った炭素の代謝

グルコースとして吸収された炭素は、解糖系やTCAサイクルなどで酸化される。その時のエネルギーはATPに変換して蓄えられる。

自身は代謝産物CO₂として赤血球で肺に運ばれ、呼気として体外へ排出される。

実はCO₂は、生体内環境として重要なpH 7.4前後を維持するための重要な機構にも関与している。

肺が破壊されたCOPDなどの病気では、肺からCO₂が十分排出できない。

この場合、実は腎臓が重炭酸イオン(HCO₃⁻)として排泄する機能を担っている。

以上が①~④による、呼吸生理学の概説である。

このnoteで述べる呼吸法が、医学で説明される呼吸生理学とは違い、必ずしも酸素は直接は関連しない点に留意を。

よく誤解されるが、東洋系Bodyworkの呼吸法は「ステレオタイプ的酸素取り込み呼吸運動」とは直接的な関連はない。

(図の出典:

図1、3、4.人体の正常構造、I呼吸器、日本医事新報社、2002、

図2.日経Gooday、呼吸筋群図、20代をピークに低下する「呼吸力」 効果的に鍛える簡単トレーニング、2022/4/8、田村知子

図5.Wikipedia、電子伝達系リンク、https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E4%BC%9D%E9%81%94%E7%B3%BB)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?