(第33回) 炭鉱の街を元気にした飯塚・嘉穂劇場

明治時代、開国後の日本は「世界に誇れる総合芸術を」という掛け声のもと、演劇改良運動が行われた。江戸時代以降、常設の芝居小屋が官許されていた「大芝居」は「歌舞伎」へと発展していき、また、寺社境内などで演じられていた「小芝居」は、新劇、新国劇、剣劇、節劇など、さまざまなジャンルを擁しながら、いわゆる「大衆演劇」として庶民に親しまれてきた。

「旅役者」の流れをくむ大衆演劇は、数名から数十名の規模で形成された劇団によって運営されている。劇団は、常設や急ごしらえなどのさまざまな劇場を泊まり歩きながら公演を行う。旅芸人などの言い方はこのあたりから来ている。時代劇、人情芝居に歌謡ショー、舞踏ショー、浪曲など、彼らはさまざまな演目で地域の民衆をたのしませ、労働者たちの、そして地域の日々の活力を生み出していった。

福岡県飯塚市にある嘉穂(かほ)劇場は、そんな「大衆演劇に対する当時の気分」をいまに伝えてくれる貴重な存在である。

収容人数は1500人。昭和6年落成。現在は認定NPO法人で運営されている。

明治30年代以降、筑豊地方には、直方、飯塚、田川を中心に多くの芝居小屋が建てられた。筑豊とは、福岡県北部を縦走するように玄界灘に注ぐ遠賀川流域と北九州市の一部を含む地帯である。筑豊には、全国の出炭量の約半分におよぶ石炭を産する炭鉱が大小合わせ300近くあり、最盛期には35万人が働いていた。

大正11年に嘉穂劇場の前身である「中座」が開場、その後火事や台風などの被害を受けながらも、昭和6年に現在に連なる嘉穂劇場が作られた。嘉穂劇場の建築は、木造2階建て入母屋造りの純和風様式である。舞台の裏には、劇団が寝泊まりできる片廊下式の楽屋も併設されている。

嘉穂劇場は公演のない日に限り、劇場内の見学をすることができる(2017年当時、詳細は現地へ)。劇場へは靴を脱いで上がる。スリッパなどの上履きは禁止である。よく磨かれた木の廊下をスリスリ歩く感じが、それだけでどこか懐かしい。上履きを履かなくてもすむようにきれいにしておく、これは嘉穂劇場に長年受け継がれている精神だ。

建物内を見て回る。ロビーにはじまり、マス席、桟敷席、2本の花道、舞台、舞台裏の小道具の部屋、照明の仕掛け、奈落など、まるで昭和、それもまだ経済成長が加速する前、昭和初期〜中期の匂いがする。

実際に舞台に上がることができる。その広さは圧巻である。間口27メートル、奥行き50メートル。客席より広いのが自慢で、終戦直後、高田浩吉劇団の団員としてこの舞台を踏んだ鶴田浩二も、『定本嘉穂劇場物語』(創思社出版)にこんな一文を寄せている。

「大詰めで立ち回りがあり、(中略)のけぞって斬られた芝居をし、もうここらでよいだろうと、つまり袖に引っ込もうと思って体を立て直したら、とんでもない、引っ込むところはまだはるか向こう。あわてて再びはいずる芝居を続けて、冷や汗をかきながら引っ込んだものだ。何とでっかい舞台だと、後で仲間と笑いながら語った」

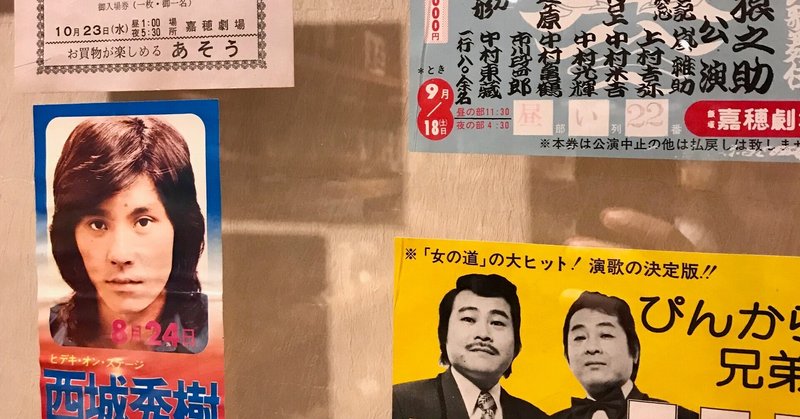

2階席奥にある資料室に立ち寄ると、数々の知った顔の公演ポスターやチケットに出会える。田端義夫、三波春夫などの大御所に始まり、西城秀樹、山口百恵、南こうせつ、ベンチャーズなどの名前も見つかる。聞いたところによると、椎名林檎もこの舞台でライブをやったらしい。

この劇場のように古い建築様式のまま現存する芝居小屋は、ほかに八千代座(熊本県山鹿市)、金毘羅大芝居(金丸座、香川県琴平市)、呉服座(愛知県犬山市)、康楽館(秋田県小坂町)、内子座(愛媛県内子町)があり、どれもその土地の生きた地域文化財として大切にされている。

興行のシステムや人々の関心も移り変わり、劇場を維持し続けるには、関係者の多大な努力があるという。2003年には大規模な水害に遭い継続が危ぶまれたが、その文化活動が評価され再建が支援された。

歌舞伎座の伝統的「大芝居」もいいが、地方劇場はこれこそクールジャパンの先駆的サブカルチャー。思い出だけではなく、いつまでも残しおきたい「たのしい観光地」である。(敬称略)

〜2019年12月発行『地域人』(大正大学出版会)に掲載したコラムを改訂

【嘉穂劇場】 福岡県飯塚市飯塚5-23 詳細は劇場ホームページで。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?