【2023】ゆくTosh くるTosh【2024】

今年も書きました。

僕が今年遊んだゲーム(≠買ったゲーム)を思い起こしながら一年を振り返り、まもなく訪れる2024年に希望を抱いて新年を迎えるという大掃除めいた禊ぎ記事です。

去年のはこちら。

作中の核心やエンディングにも言及したりしてなかったりします。

最後の将の名は明言しないまでも、「誰が言うかー!知れば貴様は風となって我が将の元に走る! 天を握った貴様が最後に望むのが我が将!!」くらいは言っちゃうので重大なネタバレと感じる部分もあるかもしれません。

閲覧は自己責任でお願いします。

1月

ARK

年末から引続きARKマルチ。

シメジが見たダイアロスの管理人しめちゃまに身体を売り、その見返りとしてサーバーを立ててもらった。

フィヨルドマップ面白かった。繰返し作業が多くなるエンドコンテンツはともかく、序盤~安定するまでの流れはやっぱ最高に楽しいな。

正直エレメント扱う段階までくるともういいか感は強まる。

ポケットモンスター スカーレット・バイオレット

ニャオハが立ってキマワリ集めるところらへんで飽きた。

Freeman: Guerrilla Warfare

ArmaとM&Bを足して4で割ったゲーム。

戦闘が現代風FPSになったMount&Bladeですね。

セールで買って1時間プレイののちに返金。

まぁSteamでの評価が「やや不評」なので覚悟はしてたけども。

やりたいことはわかるし伸びしろあるジャンルだと思うけど、このタイトルに関しては開発が放棄してるしもうどうしようもない。

Immortality

「Her Story」の作者さんのとこの新作。奥さんがプレイしてたので真似っこした。

様々な理由から公開されなかった3本の映画。

その3本は、ある日を境に姿を消した伝説の女優マリッサ・マルセルが出演しているという共通点があった。

プレイヤーの手元にあるのはその3本の映画フィルムの断片。

特殊な再生装置を使用してフィルムの断片を繋ぎ合わせ、映画とマリッサの真実を探る…

という実写ADV。

Her Storyでは文字入力での検索によって他の映像を集めていったけど、本作は映像内の気になる個所をクリックすると別のフィルムの同じような場面に飛ぶ、という仕組みになっている。

鏡をクリックすれば別の映画の似たようなカットで鏡が映っているシーンに飛んだり、リハーサル中に映った背景からそれと同じものが使われている本番のシーンに飛んだりとか。

これを駆使して映像の断片を集め、時には映像フィルムを巻き戻したり早送りしながら映画のストーリーやその撮影裏で何が起こったかを推察するというのがゲーム内容。

で、このシーンジャンプが割とランダム要素が多くて、例えば「丸い窓」をクリックしたら別のシーンの丸い窓に飛ぶこともあれば、丸いリンゴに飛んだりする。最初のころはそれでも問題ないんだけど、ゲーム終盤で「あと1シーンが埋まらん!」となった時に総当たりでもどうにもならない時間があってンアーッてなった。

問題点はそれくらいで総合的にはめちゃめちゃ面白かった。夢中でプレイした。進めていくうちに映像の違和感に気づいて、それが解けた時のゾワワワワッってなった瞬間は今でも覚えている。

お話は…まぁいつも通り「全部は明らかにしないし断言もしないから後は自由に想像してね」って感じだけど、ギリギリ人類でも理解できる情報は残されたというか、まぁそういうことなんだろうな、くらいに着地できる程度は明かされるというか。

これが良しとするかは人それぞれだと思うけど、一通り終わったあとの達成感、とんでもないもの見せられて心になんか植え付けられたんじゃないか感は楽しめると思う。

Her Story同様、半日~1日でクリアできる良質なアドベンチャーなのでお休みの間にでもぜひ体験してほしいゲーム。

創作バーガー堂

ハンバーガーを作りたいという欲求を抱えていながらバーガーバーガーをプレイする手段を失った人類が創作バーガー堂に行きつくのは当然の帰結とも言える。

サイドメニュー作れるのは良かったけど、創造性溢れる自由なハンバーガーが作れるとは言い難いし、色んな要素もヌルいし浅いしで「暇つぶしのスマホゲー」感が否めなかった。

僕は…本気でバーガーが作りたいんだ…!

カイロソフトのドット絵は好きなんだけど。

Sailing Era

グランブルー大航海ファンタ時代。

まともな大航海時代の新作を出さずソシャゲ課金海を漂うばかりのコーエーテクモ号。それを支えるシリーズファンの船員たちは、思い出という名の乾いたパンを噛み締めながら遠くの水平線を眺め続ける日々を送っていた。

そこに颯爽と現れたのは豪華絢爛中国船『Sailing Era号』。

今は無き大航海への冒険を予感させるその姿は、コーエーテクモ号に見切りをつけた船員たちを海に飛び込ませるのに十分だった。

無事に取り付きそのままSailing Era号の一員となった彼らは、若干言葉の通じなさに戸惑いつつも向かうべき航路を見出し、次々と新たな航海へと旅立っていった。

水平線を見つめるその瞳に、あの日と同じ希望を携えて…。

という感じで好評を得ていた大航海時代フォロワーゲー。

海戦は砲戦+白兵戦と基本は押さえつつ、艦隊による合体技みたいな同時攻撃があったりして今風。なんかグラブルっぽいカットインも入る。

交易は何も考えず売り買いすると大赤字で死ぬややシビアな印象。けどまぁこんなもんでいいんじゃないでしょうか。

貿易はシリアスビジネス(遊びじゃない)。

船員の飯代を削って浮いた金でバーのベイブに貢ぐのも楽しい。

日本語化はされていたものの機械翻訳感が強く、船員も町人も酒場の飲んだくれも中国のスパムメールみたいなテキストだったけど現在は結構改善されたんだろうか。

あと日本語音声も声優の方がネイティブじゃなく、海外映画で日本人役を中国人が演じた時の日本語みたいな喋り方で結構気になる。

これらの理由で没入感が削がれちゃって途中でやめちゃったけどローカライズが良くなってんならもっかいやり直したいっすね。

Symphony of War: The Nephilim Saga

『伝説のオウガバトル』と『ファイヤーエムブレム』を合わせたツクール製SLG。

日本語実装まで待てず翻訳しながらプレイした。

ドット絵◎、テンポ◎、やりごたえ◎の傑作。

クラスと装備、Traitを組み合わせるユニット編成が楽しすぎて編成画面をニヤニヤしながら眺めてた。

当時はバタ臭グラも「味」かと思ってたけど、ビジュアル強化パッチと言う名のバタ臭ナーフも来て洋物アレルギー持ちも多少は安心。

無事に日本語対応も来たし、DLCも来たしでこれも最初からやりたいゲーム。

Hunt:Showdown

ひと狩り行くゲー。去年から再燃してwataru.linkの管理人ゆんすんと一緒にこそこそプレイしてた。

ライバルたちより先にボス魔物の首を持ち帰るのが目的のPvPvE。

ハンター12人に対してボスは1~3体。

治安最悪のルイジアナでは生き残った奴だけが真実であり正義。たとえ報酬と引き換えたその魔物の首が誰かを殺して奪い取ったものだとしても、死者にはそれを咎めたり証明することはできないのだ…。

そんなゲーム性なのでとにかく神経使う。

足音物音、聞こえる銃声、遠くで飛び立つカラスの群れなどの環境変化から他プレイヤーの存在を気にしつつ、全方位に気を配りながらじわじわと歩を進めボス魔物の住処を探っていく。

辿り着いたボスの住処では他プレイヤーが戦っているかもしれないし、他のプレイヤーが戦い始めるまでどこかに隠れている奴がいるかもしれない。

ボス戦中はもちろん、討伐後の首狩り儀式中も他ハンターが狙ってくる可能性が高い。

無事に首を確保しても持って帰るまでが「狩り」なので、帰りの馬車が待つ道中やその周りで待ち伏せがあるかもしれない…。

そんな中で無事仕事をこなせた時の気持ちよさや開放感、疲労感は唯一無二の物だと思うんだけどまぁプレイヤーは少ない。

順当に古いゲームだし、ゲームエンジンは重いし、1マッチも長いしで、他にも原因は色々あると思うけどやっぱりこの手のゲームはリリース直後に人集められないとダメっすね。というかまだ続いていることに称賛を送るべきか…?

単発式中心の渋い火器類、悪夢のような陰鬱な沼地の表現、微妙な日本語、こだわりを感じるサウンドなど、好きなポイントはいっぱいあるんだけども。何かの間違いで来年流行らんかな。Vtuberが全員プレイしだすとかで。

Hi-Fi-RUSH

急に出てきた超傑作リズムアクションゲー。社内で好評だったから急にリリースしたとか聞いた。

これ超面白かった。

『リズムに合わせないとダメ!』ではなく『リズムに合わせると良いことが多い!』という面が強いので、リズム感クソザコでも許容される優しみがある。

ゲームの中心でもあるBGMたちはもちろん、コミカルながらも王道で熱いストーリー、洋アニメ調のクールなビジュアル。ネコチャンもいる。完璧すぎる…。

クリア後はステージ内の隠し要素を探したり、最上階を目指すバトルタワーみたいなモードもアンロックされて資材稼ぎが出来たりとやり込み要素も完備。アプデでモードも増えた。

僕みたいに「PV面白そ!もう発売してんじゃん!買う!」ってゲーマーばかりじゃないと思うので、マーケティングはちゃんとやったほうがいいと思った。Switchでも出すとか。

2月

ホグワーツレガシー

昔、ハーマイオニーで何度かシコったことあったっけな?というくらいハリーポッツの大ファンなので当然プレイした。

「武器取り上げる魔法、物を浮かせる魔法、物を浮かせたあと動かす魔法、相手を吹き飛ばす魔法…。どれも物を動かす魔法一つで同じことできるのでは?イギリス人だから応用力を持ち合わせていないのか?」

とか

「たまたま死者が出てないだけでいつ重篤災害が起きてもおかしくないこれらの授業は進行や安全管理を見直すべきと思われるが、イギリス人だから子供の安全管理に無頓着なのか?」

とか

「イギリス人はみんなランロクのせいにすれば殺人を正当化できるのか?」

とか、お前なんでこのゲーム買ったんだよと言われるような文句ばっかり言いながらプレイしてた。

たぶん原作ファンなら城の作り込みとかマップの雰囲気とか凄いので感動すると思う。僕は住みづれぇなとしか思わなかったが…。

しもべ妖精とかいう卑屈な準知的生命体を使役して家の雑用をやらせているのは実にイギリス人らしくて良かった。

コンボのテンポが気持ちよくて戦闘は面白かったけど、魔法スロットが少なくて切り替えが面倒くさかった。

ハウジングの時しか使わん魔法とか専用スロット用意するか家入った時自動で装備されるとかにしてほしい。

僕でも知ってるあの大食堂に自分の席が無いとか、学生としての生活感が皆無だったりとか、窃盗や違法侵入に問われそうな行為がお咎めなしだったりが目についたけど、こっちは何も知らんのでその辺は原作再現と言われたら黙って従います。

フルフェイス着用時に声がくぐもるエフェクト掛かるのは素晴らしい。

ある日、森にいた魔法生物の密猟者たちを退治して彼らを自然に帰そうとするも、開錠魔法を覚えてないので檻を開けられないという出来事があった。

物理法則を捻じ曲げ物体を動かす魔法や炎や爆発を生み出す魔法があっても南京錠ひとつ開けられないという無力感に打ちひしがれた僕は、このまま檻の中で衰弱して最終的には餓死するであろう魔法生物たちを憂い声を上げて泣いた。

その時からだった。僕が銃を持つようになったのは。

Atomic Heart

好きなPVを3つ挙げろと言われれば、Portal、Skyrimの2つ(アナウンスと実写)、Fallout76、そしてAtomic Heartのアナウンストレーラーの5つを挙げるのが僕です。

もちろんもっと考えればたくさん出てくると思うけど、これらは何度見たかわからんくらい好きだし、僕が「良いよね」と問えば貴方も「良い…」と返してくれることでしょう。

というわけでAtomic HeartはStalker2と同様、一生出なさそうとか思いつつもかなり注目してたし、発売日が告知された時はマジで作ってたのかという驚きもありつつかなり期待してたんだけど…。

ゲーム自体は「微妙」。この一言に尽きる。面白くなくはない…が…。

世界観の描写はすごく良く出来てる。トレーラーから想像される狂気さは若干薄れてるものの、アートチームの仕事がもたらす空気感は圧倒的な説得力を持って架空のソビエトを構築している。双子ロボがすごくえっち。

けど実際のゲーム内容が…。うーん。

フィールドは進行ルート以外空っぽで新武器はルート上の特定施設にしかないから探索が無意味とか、あまりにも「真の結末はDLCで!」と言わんばかりのラストの展開とか、思った以上にバイオショックだなこれとか…。

明確な問題点がいくつもあってそれを羅列することもできるけど、ここでは当時の僕の感想ツイート(※)を載せるだけにしてAHの項を〆よう。

「グロ表現、フィニッシュブロー、武器のデカール…

— Tosh (@Death_O) February 25, 2023

そんなことよりムチムチのバレリーナロボを意味なく開脚させたりしませんか!?しかも双子で!!」って声を上げた豪傑がいたんやろか…

※…2023年2月、当時の"X"は"Twitter"という今とはかけ離れた馴染みの無い名前で運営されており、ポストのことはツイート(呟き)と呼ばれていたという2024年的注釈です。

3月

Phantom Brigade

XCOMとInto the BreachとMechwarrior 5とM&B2をぜんぶ鍋で煮込み、具材がすべて溶け込んだものをメカの形に成型した感じのゲーム。

敗残兵から成る二足歩行兵器部隊を率いて悪の侵略国家に立ち向かい、圧政に苦しむ地域を解放していき最終的に首都を奪還するというシミュレーション。

たった一台のトレーラー型移動基地とそこに積まれたわずかな機体。

神出鬼没の反乱軍、それが俺たちファントムブリゲード!

最大の特徴はバトルパートにおける5秒間の攻防。

プレイヤー部隊は実験段階だった未来予測装置を搭載しており、それによって5秒後までを見通せることができる。

敵がどのように動くか、どこに攻撃してくるかが可視化されるので、それを利用して回避行動や反撃といった5秒間の部隊の動きを0.1秒単位で設定し、実行する。

そうすると事前に予知した5秒間に自軍の動きが上書きされた形で時間が流れ、また次の5秒間の動きを決める…ということを繰り返し戦闘に勝利していくという流れ。

前回の5秒間は何度も再生できるので、こちらの攻撃の結果はどうなったか、敵はどう動いたかを確認して次の行動を決めていくんだけど、

10秒前に発射された追尾ミサイル群をバックステップからの急旋回ブーストダッシュで華麗に回避したり、敵の射撃を遮蔽物で回避しつつ背後に躍り出てブレードで一閃、とか、思わず「う、美しい…」と呟いてしまうような動きが出来た時はその場面を何度も再生してしまう。

5秒間がタイムライン上で表示されることもあって、カッコいいロボアクションをカメラで収めて編集しているような気にもなる。

機体や弾丸の当たり判定もグラフィックに忠実なのも実に良い。

惜しむらくはパイロットの成長要素が無いことと、オープニング以外にストーリーがほとんど無くて徐々に戦闘も単調に思えてきちゃうところかなぁ。

プレイヤー主導のストーリーと言えどもうちょっと味は欲しい。

色々書いてたらまたやりたくなってきた。

エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンスを観た。

Anthemを定価で買う行為でバースジャンプを起こせそうとか思った。

Stellaris

異星人との出会いを夢想しない知的生命体は存在しない…。

それがどのような形で始まり双方に何をもたらすのか、そしてどのように終わるのかを自由に想像できるのがSFの面白いところですねぇ。

というわけで新しいDLCの『First Contact』がリリースされたのでプレイ。

これがまぁ好みの味で超よかった。ファーストコンタクトの名の通り、『宇宙からの来訪者』との接触を得て銀河へ飛び出すまでの過程に重点を置かれた内容となっている。

鉄器時代の文明に自分たちの正体を明かし発展を促したり、原住民そっくりに偽装した工作員を送り込んで思想を刷り込んでいったり…。

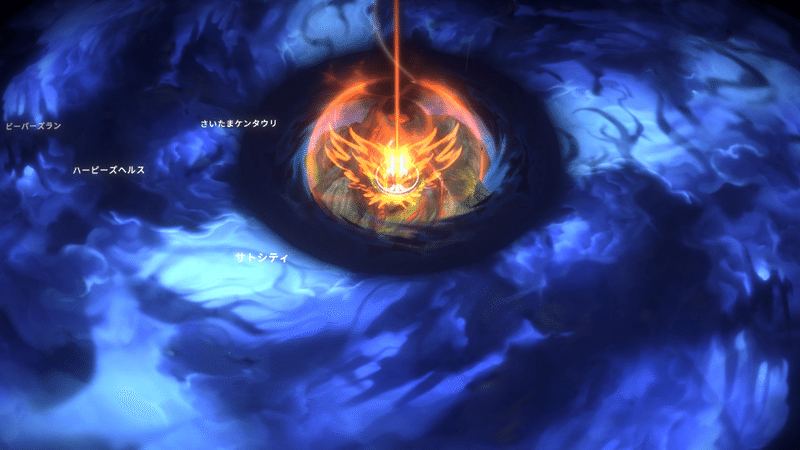

その中でも新しく追加された『復讐』っていう起源(ゲーム開始時の自国の背景)が特にお気に入りで、シナリオを要約するとこんな感じです。

ある日、平和なさいたま星に宇宙人がやってきた。彼らはさいたま県民に技術提供と啓蒙を施し、洞穴で火を起こして暮らしていた県民を数十年で宇宙旅行が出来るレベルまで文明を引き上げてくれた。

しかし、宇宙人どもはその対価として『永遠の奉仕』を要求し、困惑する県民を圧倒的な武力で抑えつけ次々とスペース蟹工船へと押し込んでいった。

逆境に立たされるほど燃える反骨精神に溢れたさいたま県民は、蟹ジャックや敵母船への特攻等で多大な被害を出しながらもなんとか支配者たちを退けることに成功。

だが当然これで終わったわけでは無い。この銀河のどこかに、我々を騙して利用しようとした『元・支配者たち』がいる。

破壊された敵の船の残骸からリバースエンジニアリングしてFTL技術(光を超えた速度で物質を動かす技術)を手に入れた県民は、今、無限の宇宙に飛び出そうとしている。燃え盛る復讐心を携えて——。

わたくし、立身出世…特に奴隷級のどん底から始まる物語が大好きです。

他の文明よりもスタートが遅れるうえに強大な「元支配者」がどこかに存在するという高難易度っぷりも序盤から緊張感が生まれて実に良い。

そんなわけで今年は時間を見つけてはパラドゲーをやっていた。

Stellarisに関しては800時間くらいVanillaでやってたけど初めて味変用の大型Modを入れたりしたので新鮮な気持ちでも遊べた。

エグゾプライマル(体験版)

カプコンのAnthemことエグゾプライマル。

ディノクライシス以来なりを潜めつつも、開発チームの中でモルモルと煮込まれていた「人間が恐竜に四肢をもがれながら喰い殺される姿に性的興奮を覚える嗜好」がとうとう噴出してしまったのがよくわかるゲーム。

戦闘が大味で飽きが早そうだけど、カプコン製だけあって動きは良いしストーリーモードとか追加されたら面白そうという感じだった。

なお製品版でストーリーモードあるらしいけど買ってません。戦闘が大味で飽きが早そうなので。

よっぽど丁寧に作ったものじゃない限り、今更APEXやOverwatchフォロワーのチーム対戦ゲーの新規参戦はもう結構難しいと思うんだけどなぁ。野良で組んで協力プレー求められるのはなおさら。

これもそうだけど、ドラクエのアレとかガンダムのアレ(サ終)とか、完全に乗り遅れた大手日本企業が引くに引けないままリリースしてしまった感があって痛々しい。

まぁプレイヤー以上に辛い思いをしてるのはそれに直接携わってる方々なんでしょうが…。

XCOM2

連日シミュレーションゲー続きで胃を痛めていた中、あえて久々に再プレイ。当然アイアンマン。XCOMにせよパラドゲーにせよ、最高難易度&鉄人モード以外の選択肢は無い。

Long War(オーバーホールMod)入れてみたけど、XCOM2に関しては複数部隊を使い分けて大規模組織を運営するより

Vanillaの少数精鋭チームで世界を飛び回るほうが好きかな…。

けどスカーミッシャーの調整みたいなユニットや装備に関する細かい改変は好みだった。ムズカシイネー。

そんな感じでプレイするも数日分の努力がワンミスで無に帰すというムーヴを繰り返したのちに心身ともに疲弊して終わった。

大満足です。

4月

EVERSPACE 2

フライトスティック引っ張りだしたのでプレイ。

アーリーの時にも言ったけど、アクション性高くてパズルで繊細な操作求められるからキーマウのほうがたぶんやりやすい。

バトルは面白いけど、宇宙で生きる人たちの生活とか息遣いが全然感じられなくてなんか空っぽに感じちゃうのが残念だった。

たとえ戦闘がメインであろうと、宇宙船が主役で数百時間自機のケツを眺めるゲームであろうと、船から降りて二本の足で歩く姿を見せるのは大事だと思った

そういうわけで主人公にもあんまり感情移入できないのもなー。

操縦桿握るゲームの主人公は自分を投影しやすいよう可能な限りブランクであってほしい。

あと宇宙ゲー特有の『長距離移動してる時間暇すぎ問題』ね。

Elite:Dangerous、No Man's Skyなど、『星間移動中はたまにイベント起こるものの基本はスクロールする画面をただ眺めるだけ』という問題は宇宙ゲーにはつきもの。

たとえ光よりも速く進む船に乗ろうと星々を行き来するには時間がかかる。それほどまでに宇宙は広い…というのを体感させたい気持ちはわからなくはない。

ただまぁ…暇なんですよね、ゲームしてるこっちとしては。

その問題に対し本作は、

『ワープ中はすごくノリの良いBGMが流れるのでヘドバンして過ごせる』

という力業で解決しようとしていたが、それも数十時間後には限界が来てスマホ弄ったり他の事しだしちゃう。

そうなるとゲームへの没入感が一気に削がれちゃってもうダメ。

X4じゃマップ開いて他の船に指示出したり色んな操作できたから暇な時間無かったし目的地に行く方法として肉体のテレポートもあった。時間加速も出来た。

後述のStarfieldじゃ全てファストトラベルにするという思い切った策を取ってて賛否両論だったけど、ヘドバンしながら過ごすのと暗転してnow loadingと表示されるのとどちらがいいのか、FTL技術を持たない我々に答えを出すことは出来るのだろうか…。

D&Dの映画を観た。いやー面白かった。笑えて泣ける良い映画。

サイモンが覚醒するシーン好き。こういう自分の殻を破るシーンって好きなんだよなあ。

映画としてももちろん面白いけど、TRPGのセッションによって生まれた物語ってメタな想像しながら観れるのも面白い。

エドガンが全然縄抜けできない横でホルガが奮闘するシーンとか、ひたすらダイスロールしくじりまくってるエドガンの中の人の盤外の様子が目に浮かぶようだった。

BG3(アーリー版)

日本語化どころか正式リリース日すら発表されていなかった当時。

こうなりゃ全部自分で翻訳したらぁの精神で購入。

ドハマりしたDivinity:Original Sin2のラリアンスタジオだったんで最初から期待してたけど、やっぱ一手一手が重要で取れる手段がたくさんある戦闘システム大好き。

アーリー版なのでAct1までしかプレイできなかったけどそれでも100時間くらいプレイしてた。

縛られた状況から脱出するために肩を脱臼させ抜け出そうとするもダイスロールミスって縛られたままただ肩を脱臼させただけの人になれるゲーム、それがBG3。

映画で出てきた単語や要素も当然出てくるからみんなもやろう!

製品版リリースの時にもっかい言います。

マリオの映画観た。

涙などとうに枯れ果てたと思っていた僕ですが号泣しました。

最初の方(本編始まる前のNintendoのCM)から結構グっと来てて我慢してたんだけど、マリオがファイアードンキーと一緒にクッパ軍を蹴散らしていくところで耐えきれなかった。

主人公チームが反撃に転じるカタルシスと音楽と映像の疾走感で情緒が壊れてボロッボロ泣いてた。

4DXとの相性も良かったし、最終的には難しいこと何も考えずに「あー楽しかった!」ってなる作品だった。

この作品に対して「ストーリーが薄い」とか「ポリコレ欠如」みたいな評価を下すアメリカの批評家が多かったってのが話題になったけど、批評家という職業がどれだけ意味が無いかを象徴する良いエピソードだと思った。

映画の楽しみ方は人それぞれだし作品に対してどんな見方をしてもいいとは思うけど、この映画をそういう風にしか観れないのはとても悲しいことだと思うな。中には炎上狙いとか逆張り勢もいるのかもしれんが。

そもそも人様が頑張って作った映画やゲームのあら捜しに夢中になってクソだのなんだの言うなんておこがましいと思わんかね。

ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム

世界中のゲーマーの期待値を上げて上げて上げまくったブレワイの続編。

「NPC全員殺せます!」程度の選択ができるだけで自由度の高さを謡っていたのは今は昔。これからは、ゲーム内の選択だけにとどまらずどこまで創造力を反映させられるかが自由度を測るバロメータである…そんな風に思わせるような圧倒的な自由感。

プレイヤーが思いついたことをゲーム内に出力してそれが作用する…そんなクラフトゲー的な遊びをアクションや謎解きにも用いた本作の面白さを今更語るまでもあるまい。

ビジュアル面、キャラデザもあいかわらず強力。メインキャラだけでなくサブキャラたちも粒ぞろいで印象深い。

「疲れちゃって動けなくってェ…」でお馴染みの旅コログの憎めなさと雑に扱っても許されそうな雰囲気はさすがの任天堂。我々がちいかわで慣らされていたということもあるが、絶妙な調整の賜物と言えるだろう。

『〇〇をAからBまで移動させる』というアクティビティに対して、創造力を駆使して様々な方法を試すことができるのはひとえにコログのキャラ設定のおかげ。これが迷子の子犬とかだったらロケットに括りつけて射出とか絶対やれてない。

あとカバンダくんね。

最初のころは「面白いなーこの人w」って思っていたけど、至る所に現れるも頑なに学ばないその姿にちょっと『ガチでアレな人』な感じがしていたたまれなくなってくるし、あんなに過酷なミッションに挑んでいるのにエノキダ工務店の誰一人として話題にしていないことから『工務店とはまったく無関係の第三者説』が出てたのは超笑った。

こういうサブキャラとか世界に対してプレイヤーがあーだこーだ言って想像力を働かせられるのは良ゲーの証。

オープンワールドRPGならではって感じがして好きだなぁ。

反面メインストーリーはちと弱い。

使いまわしの賢者覚醒シーンは超がっかりだった。ボス倒した後の展開が丸ごと予想できるのはなかなかに虚無。

コンパニオンシステムもあんまりうまくいってる気もしないかな…。

終わり方も微妙。

元に戻るのはいいけど法則を超越した奇跡的な力で助かるんじゃなくて、現代のハイラルに生きる皆の叡智を合わせて太古の術を解く方法を新しく生み出すとかで解決してほしかった。

創造力で進む道を切り開いてきた本作の冒険のように。

けどラストバトル自体はかなり良かった。ギミック戦闘だとわかっていても最終決戦にふさわしいエピックな演出に胸が熱くなった。

言葉を交わさずとも僕と龍のお互いが通じ合ってることがわかるあの瞬間、泣きました。

だからこそエンディングが…うーむ。

気になる点はあるけど超傑作だと思います。

『手と手』っていうテーマも凄く良い表現で随所に表れてたし。

実写映画化はやや恐怖。

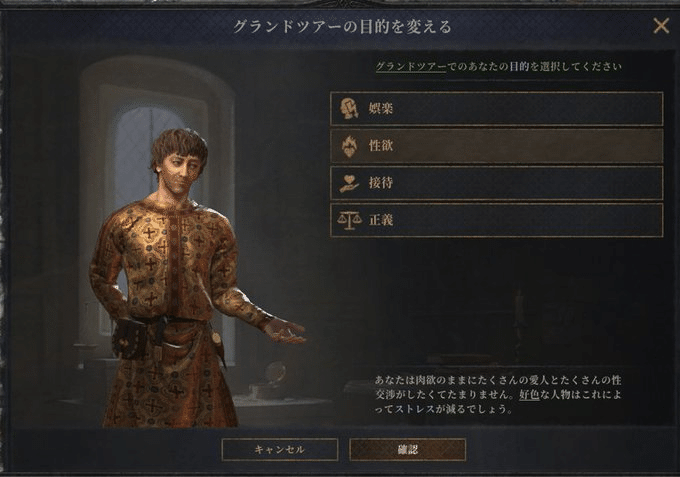

Crusader Kings III

DLCのTours & Tournamentsが来たので一気に立身出世の口になった。

パラドのDLCと言えば『バグだらけ』『改悪』『値段に見合ってない』等の理由から当たり前のようにやや不評から始まり徐々に内容が評価されて賛否両論に収まるのがいつもの流れだけど、これはなんとも珍しいことに最初から『非常に好評』をマークしているというパラド家の異端児。

家長だったら浮気&托卵を疑って密偵頭を放つレベル。

実際プレイしてみても、領主としての『活動』を拡張してRPGの側面を強化してCK3の遊び方をさらに広げる良DLCで高評価も納得の出来だった。

いやー遊んだ遊んだ。200時間くらい増えたな。

さすがにこれだけプレイすると同じイベントばっかり起こってまたこれかって感じることが多かったけど、フォーマットが用意されたことでイベントの追加も期待できるしModで拡張されたりもするでしょう。

立身出世は留まることを知らないぜ!

BLUE PROTOCOL

色々あったバンナムのMMO。

こいつはですねぇ凄いですよ。

アリアハンで城の門番からスライム討伐クエ受けたり、道具屋のおっさんからおおがらす討伐クエを依頼されるのはわかるじゃん。

それぞれ報告したあと、道具屋のおっさんが

「おおがらすの件は助かった。次はスライムも頼むよ」って言ってくるのはまとめて言えやぁってなるけどまぁ呑むじゃん。

けどレーベの村着いた後、そこの村人が

「アリアハンの周りにいるスライムを倒しておくれよ。あと周りに生えてるやくそうも毟ってきて」って言って前のマップにもっかい行かせるのはおかしいじゃん!

ブルプロはこれの繰り返しです。これをクエスト提供者全員がやってくるし、まとめて討伐させないようにそれぞれが提供順序をちょっとズラして依頼してきたりと悪意がある。

プレイ時間を水増しさせる大量の討伐クエストだけにとどまらず、ここまで使いまわすか!?ってくらいおんなじダンジョンやコンテンツを周回させられる。

これを続けられるのは古のMMOの残党と言えど少数派でしょう。『古き良き~』とかいう言葉で擁護するのも限界がある。

まぁバトル以外のコンテンツが無いんでしょうがないんですけど。

人はアクションのみに生きるにあらず…。

とりあえず釣りいれとけばいいでしょ感覚で釣りを実装するなかれ。

書いてる時に思ったけど、例として挙げたDQ3は果たして適切だったのだろうか。

何度もリメイクされてるとはいえ四半世紀前の作品だし、ゲームを楽しむ年代も幅広く分布しグローバルな物の考え方が求められる昨今、もっと共通認識として通じるタイトルがあるのではないか。

Skyrimのほうが伝わりやすいとかあるかもなぁ。僕自身もはやドラクエよりTESのほうが馴染み深いし。

スパイダーバース観た。音と映像でトリップするかと思った。スパイダーパンクの「俺辞めるわ」が良かった。

6月

7 Days to Die

ゾンビをHSした時に摂取できる栄養素が切れかかっていたので、実装されたA21バージョンをプレイした。

去年プレイしたバージョンに比べると、クラフトのレシピアンロックが本に依存するようになってスキル振りの自由度が増えたって感じかな。

相変わらず面白いけど、建物内の特定の場所に入った瞬間後ろにPOPするゾンビはちょっと違う気がする。

さっきまで無だった空間に突然出現するっておかしくないかぁ?クリアリング意味無いし。

クローゼットとかトイレに隠れてるのとかはわかるし、踏んだら床が壊れてゾンビが溜まってる階下に落とされるとかは超好きだけど、そういう方向でビビらせてほしいよ。

けどゾンビはゾンビで、「プレイヤーのやつ何度殺しても生き返るのおかしくねぇ?ゾンビかよあいつら」とか思ってるかもしれない。

Pathfinder: Wrath of the Righteous

RPGという言葉がテーブルトークRPG自体を指していた古の時代、コンピュータ上で遊べるRPGが出現すると、それらはCRPG(コンピュータRPG)という名で呼ばれるようになりました。

時は流れ人々の認識が変化するとそれが逆転し、RPGはコンピュータで遊ぶものを指すようになり、逆に卓上で顔を付き合わせて紙とダイスで遊ぶゲームをTRPGと呼んで区別するようになりました。

そして現代。進化を続けるゲームは様々なルールを生み出し、RPGもアクションRPGやシミュレーションRPG、ハイスピード・ドライヴィングRPGといった多様多種なジャンルに細分化されていきました。

その中で『TRPGのルールをベースにし、TRPGをプレイしているような自由度や雰囲気を感じられるコンピュータゲーム』に対して、再びCRPGという言葉が使われるようになりました。

広義の意味ではコンピュータ上で遊ぶRPG全てを内包しつつ、特定ジャンルを示す言葉としても用いられる…それがCRPGです。

そう、ゲームと同様に、言葉というものはその時代に生きる人々の中で意味と形を変えていくものなのです。

「Anthemかよ」という慣用句も、もしかしたら数百年後には称賛の意味を帯びて使われるかもしれないと思うと楽しい気持ちになりますね。

というわけでPathfinder:WotR。ジャンルはCRPGです。

D&D 3.5版を追求・発展させることで誕生した派生ルールPathfinderは、当時リリースされたTRPGのD&D 第4版が不評だったこともあり大人気ルールとなったとか。

これはそんな原作Pathfinderをゲーム化したシリーズの2にあたる続編で、前作のPathfinder:King MakerはDMMにて日本語化されリリースされています。

なぜ日本語化された前作を買わずに日本語化されておらずしかも続編の本作を買ったのか?

それは僕が情弱だからです。

そんなわけでUnityのリアルタイム翻訳システムをはじめて使ってみたけど凄いねこれ。未来を感じる。

Googleのリアルタイム翻訳アプリ使った時も感動したけど、これが発展していくと色んなゲーム遊べるようになるだろうなあ。

しかし機械翻訳はまだまだ進化の余地がある。

AIが"意訳"を学習し、翻訳こんにゃく並の精度でリアルタイム翻訳できるようになってほしい。

ゲーム内容について全然触れてなかった。面白かったです。

結局前作のキングメーカーも買ってプレイしたけどそっちも面白かった。

けど古いD&Dルール特有のバフデバフ周りの仕様は面倒くさすぎて辛い。

BG3(第5版ルール)では改善されてたので良かった良かった。

7月

Remnant 2

CRPGをどっぷりとプレイしたのでそろそろシューティングをやりたいなと思っていたところリリースされたソウルライクなTPS。

我が家の家訓である「ソウルライクプレイするくらいなら本家ソウルプレイすればよくね?」が意味する通り、市場に溢れる上っ面だけなぞった低品質なソウルライクに辟易していたのであんまり期待してなかったんですがこれは抜群に面白かった。

無限の探索、選択、報酬、そして犬と一緒に戦える喜び。それらを大量に摂取できたので大満足。犬と一緒に冒険できるゲームもっと増えろ。

まぁ無限の探索とはいえ、一通りクリアしたあとは同じギミックのダンジョンを周回するだけなので飽きちゃいましたが…。

前作は未プレイだし翻訳低品質だしでストーリーあんまりよくわかんなかったけど、前作プレイした人もよくわからんって言ってたしそこはまぁいいやってなった。

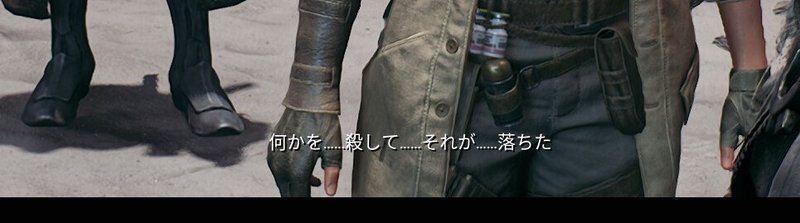

よくわからんままよくわからん化け物と戦ってそれがドロップしたよくわからんものを人に見せる時のセリフ、「何かを…殺して…それが…落ちた」はゲーム史に残る名言。

ここまでプレイヤーの気持ちを100%代弁したセリフもあるまい。

フロムソフトウェアのゲームすべてにこの選択肢欲しい。

ポケモンスリープ

ポケスリのおかげでちゃんと寝るようになりました。

まだ全然ゲームできるなと思ってもお布団に入るようになった。

発表から早4年、寝ないで待ってた睡眠管理アプリがようやくリリースされた。ポケモンの寝顔かわいいし動き回ってる時もかわいい。

ピチューのはしゃぐ姿は日々の生活で荒んだ心を癒してくれた。

集めた木の実と食材を全てまきあげられているのはかわいそうなので、自分で食べる分は確保していると思い込みながらカビゴンを餌付けする日々。

リリース前の休日は深夜~朝方近くまでゲームして3時間寝たら起きてまたゲームみたいな生活だったけど、今じゃ0時15分に設定しているねむりの約束を大きくオーバーすることなく睡眠リズムSを取り続ける日々。

自分でも驚くほど守っている。

寝不足で元気のないピカチュウの顔を見るのが本当に申し訳なくて…。

アブソルを伝説かと思ってマスターサブレ使ってからその姿に惚れてメイン相棒に抜擢。超カッコいい。

ポケスリが初見とバレるとニワカとバカにされるので、昔からアブソルが大好きで赤緑でもメインで使ってたことにしたい。

もうポケモンは本家のコマンドバトルRPGよりこういう生活系のほうで触れていたいなぁ。生存競争と関係なしに人間の都合で戦わされ傷つくポケモンを見ると胸が痛くなってしまう。育ちが良く心が優しいので…。

8月

Baldur's Gate 3

いよいよ正式リリースされたCRPGの金字塔。

正式後も日本語化対応は発表されず、結果盛り上がった有志翻訳が日々改善されていったのが感慨深かった。

耐久力を表すステータスの【CON】が【憲法】に略されるのはCRPGの機械翻訳あるあるだけど、

攻撃が外れた時のMiss!がお嬢さん!になったのは初めてのパターンだったので面白かった。お嬢さん!お嬢さん!

今年は色々発売されたけど、やっぱり一番面白かったのはこれですねぇ。単純に僕がCRPG好きなだけでもあるが。

驚きに満ちた広大な世界を探索する楽しみ、惹き込まれるストーリーに魅力的なキャラクター、自由な遊び方を肯定するシステム、ずっと血塗れの自キャラ…。

面白すぎて思わず2.5周しました。アーリー版と合わせて300時間経ってた。国内コンシューマ版のリリースと同時にPC版の日本語化もリリースとのことなのでそしたらもっかいやりたいネェ。

Modも盛り上がってて味変も多彩。

翌月に控えているStarfieldの発売日と被らないよう前倒しでリリースされたせいか、一部開発不足・調整不足の感があることを否めなかった。

特にゲーム後半は大勢のNPCが動いていると激重だったり、エンディングでの演出不足等も指摘された。

なかには「(普通にプレイするとクリアまで100時間くらいかかるボリュームなので)レビュワーがプレイするであろう最初だけ作り込んで偽りの評価を稼いだ」という声も上がったりした。

確かに実際プレイしてみても後半は重いしバグだらけだし、エンディングもキャラの動きがおかしかったり100時間以上の冒険の果てに辿り着いた結末としてはかなり物足りないものだったのでそういう風に言われるのもチョトワカル気がした。

発売から今に至るまで大型パッチやバグフィックスが次々と行われてきたことを考えると一か月程度伸ばしたところで焼け石に水かもしれんが。

色々あったけど2023年を代表する納得の超傑作であることは間違いない。戦闘も探索も会話も自分だけの生き方を反映させられて全部面白いもん。

犬とも冒険できるし。

あとアスタリオンの声優のニールさんがベストパフォーマー部門に輝いてたね。

ニールさんの自キャラがアスタリオン相手にダイスロールミスって殺されてたプレイ動画はめちゃめちゃ笑った。

他の声優さんたちもゲーム発売後にBG3をマルチでプレイしたりTRPGをセッションしたりして界隈を盛り上げてたのが印象的だった。

そうBG3はマルチプレイがあるんです。分割プレイもできるしオンラインでセッションすることも可能。

映画で出てきた単語や要素も当然出てくるからみんなもやろう!

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON

ホントに作ってたAC6。

奥さんと結婚する前にプレイしたACVが10ナン年前と考えると感慨深い。

PC版なのでフライトスティック+スロットルレバー+ラダーペダルのパイロットスタイルでプレイした。

いやぁ面白い体験ができた。ジャンプとブーストに割り当てたペダルを踏み踏みしすぎたせいでふくらはぎがパンパンになった。

宇宙船飛ばすのも面白かったけど、やはりレバー操作でロボを動かすのは抜群に楽しい…!

内容は面白かったし作り込まれていたけど、一周目の自由度の無さはあんま好きじゃなかったなぁ。店売りの品数絞りすぎだし、ちゃんと数えてないから完全な体感だけどパーツ総数少なくねぇ?ミッションも少ないから周回も面白くないし。

あとこれは好みの問題だけど、ソウルに寄りすぎというか…ACまでこういうのにしなくていいかなっていうか…。

『ソウル屋さん』が自分自身を縛っちゃってるでしょこれ。せっかく別ジャンル作れる機会だったんだし、アーマードコアは違う方向で新しいものを表現してもらいたかったなあ。

ストーリーはフロムだしどうでもいい。

まぁ海外でも売れたみたいだし、次はエルデンリングのDLCが控えてるし、あとは全て費やしてメタルウルフカオスみたいなのお願いします。

9月

Starfield

ベセスダの宇宙ゲー。7点のゲーム。

これ、全世界がベセスダの完全新作に沸き立つ中で冷静に評価したIGNが10点満点中7点つけたことが話題になったけど、今にして思えば実に的を射てるなと思う。

高くもなく低くもなく平均より良いはずなのになんか微妙な印象を与える数字、それが7点。

船のカスタマイズとベセスダらしい展開で繰り広げられるクエスト類は面白い。

各街の作り込みもそれぞれ特色があってよい。(そもそも少ないから当然っちゃ当然だが)

上述した宇宙ゲーの長距離移動中暇すぎ問題に対して、本作は星間移動や惑星⇔宇宙空間への離着陸は全てファストトラベルを採用することで対応している。

これは賛否両論あったけど、数百時間プレイする宇宙探索ゲーで必ず単調になる移動時間をスキップできるようにしたことは結果的に英断だったと思える。その結果、各マップがぶった切られてるのが浮き彫りになって『宇宙を旅している』感は皆無になってしまったが…。

問題はそれ以外、特にゲームの核となる宇宙の探索要素ですよ。

結局のところ求めていたベセスダゲーの冒険とは違ったことが一番残念だったな。

ベセスダゲーでの冒険…Skyrimとかを思い出してみると、『偶然の出会い』から始まったことが多かったと思う。

クエストマーカーに従ったにせよ、何も考えずに道なりに馬を走らせていたにせよ、気になるものを見つけて突発的にそこに向かってみるとそこにはダンジョンがあったり、ドラゴンの住処になっていたり、何かしらの出会いや発見があった。

時にはそこに向かっている最中に出会った通行人からイベントが発生しそれがまた寄り道のきっかけになったりして、この世界はどれだけ作り込まれているんだろうと夢中になってプレイした。

偶然から生まれた僕だけの冒険。それはきっとプレイヤーの数だけ存在する。それこそがベセスダのオープンワールドRPGが愛される理由だろう。

Starfieldの宇宙は、上記のような『偶然の出会い』がもたらす体験はほぼない。

広大な宇宙、様々な惑星。

そこにあるのは、自動生成されたマップ。コピペ施設にコピペダンジョン、コピペクエストを提供するコピペNPC。

クエストが用意されていない惑星はどこも空っぽなのに気づいてしまうと、「この星には何があるんだろう」という好奇心は失せ、一瞥すらせずただ通り過ぎるだけになってしまった。

中盤のシャウト集めも完全な作業で、キャラのスキルやロールプレイによって変化をつけて楽しめるコンテンツではない。

宇宙船での戦闘も生身の戦闘も他作品からあんまり進化してない古いものだし、Modサポートが始まってもどうにもならん部分が多そうな気がする。

あとこの手のゲームとメインストーリー周回要素は相性悪すぎでは。

本作のデザインテーマはリアルさとロマンを追求した『NASAパンク』。

そのためか、宇宙空間を漂う宇宙怪獣はいないし文明を発展させた異星人もいない。

それはそれで良いかもしれないけど、僕はどこかにドラゴンが住まう惑星があるような宇宙を冒険したかったよ。

色々あるけどこのまま欠点だけ書いてたら日が暮れてしまう。

トッドは反省したらFallout5とTES6をすぐリリースしろ!

あとスペースフロッグはかわいいからグッズ化しろ!

サイバーパンク2077 PHANTOM LIBERTY

あんまりやるつもり無かったけどStarfieldの消化不良感から買ってしまった。

戦闘は面白いし雰囲気は良いけど、相変わらずお話はそこまで面白くなかったな…。

今回改めて最初からプレイしたけどレリック手に入れるまでは抜群に面白かった。長い期間かけて改善された諸々も良い感じ。

最初からこのクオリティで出せてりゃ歴史に残る汚点と言われることもファンの信用失うことも無くここから色々発展させてもっと稼ぐことも出来ただろうに。

10月

Enshrouded(デモ)

Steam体験版フェスで人気上位に躍り出たオープンワールドクラフトサバイバルもの。

霧に閉じられた世界。拠点をアップグレードして道具を作り探索範囲を広げまた拠点を築き生存者(クラフトレシピ)を集めていく…という流れと思われるゲーム。

動きが軽快で気持ちよくなかなか面白かった。

マップが固定で進行ルートも限られてそうなのがやや気になる。

どこに拠点作ってもいいし何してもいいけどテクノロジーのアンロックが直線的なのでゲームプレイに自由度が無いV Rising的というか…。

Cities: Skylines II

ライト家当主シムシティ王の憤死から早10年。

代わりに台頭したパラド家分家のCities:Skylines侯爵による統治は、先王に失望した民にも受け入れられ、リアル寄りシティビルダー系ジャンルはゆるやかなれど堅実に繁栄した。人々は自由で満たされた日々を謳歌し、名実ともに王となった領主を称えていた。

そんな中もたらされた王家第一子出産の報。

民に愛された王、その後継者となる直系の子の誕生はジャンル内外のゲーマーを沸き立たせ、その成長に誰もが期待し希望を抱いた。

そしていよいよ、玉座を継ぐ者、王子Cities:Skyline 2が期待と興奮渦巻く民たちの前に姿を現した。

そこで人々は驚愕した。王子は…壊れていた。

というわけでCS2。

面白かったけどやはりパフォーマンスの問題がデカい。

めちゃめちゃに重い。

その他内容的にもまだまだ物足りない部分も多くMod対応も準備中ということで、「Modが充実している前作やったほうがいい」という残念な評価に落ち着いてしまった。こういうジャンルの続編は言われがち。

ただ今作のModサポートはパラドが下心出してきて、Steamワークショップ非対応で独自のプラットフォームで公開&提供するみたいなんだよねぇ。

これ面倒臭いことになると思うんだよなぁ。パラドゲーは独自ランチャー通す時点でかなり面倒くさいし不具合も多い。Modのロードオーダー並べにくいし。

なんにせよしばらく漬けておくしかない。やれること増えたらまたやりたい。街の中心に建てた市長の城とそれを取り囲むように並ぶ200m級の女神像が市民の暮らしの中で嫌でも目に入るような都市を作りたい。

11月

Kenshi

年一でやりたくなるKenshi。今回は大型オーバーホールModのGenesisを入れてみた。

なかなか新鮮でよかったけど、さすがに遊びつくした感もある。

Kenshi 2超期待してる。

Project Zomboid

りきノートの管理人がドハマりしてたのでオータムセールで真似っこした。

7dtd同様、10年開発し続けておりまだまだ進化し続けているゾンビゲー。

こちらは視点移動の無い見下ろし型。

パンデミックが発生してから数日後、渦中のケンタッキー州ノックスカントリーのド真ん中から始まるこのゲームの目的は、とにかく生き続けること。

対処する必要があるのは増え続けるゾンビだけでなく、やがて止まる電気や水道への対策、数か月後に訪れる冬への備えなど多岐に渡る。

大量のゾンビを掻い潜りつつ街に残された物資を集めたり畑を耕したりする現代的サバイバルライフシミュwithゾンビといった内容。

ゾンビアポカリプスをリアルに追及・シミュレートしているのが特徴で、キャラクターも性欲と排泄以外はパラメータ化されてんじゃないかってくらい細かく付与できる特性も多彩。

そんなリアルなキャラ設定なので、当然死んだら生き返らない。ゾンビ化に対する耐性とか抗体も持ってない本当の一般人。

噛まれれば100%発症するし、掴まれそうになった時にひっかかれたり、ゾンビが通り抜けて血が付いたガラス片などに触れたことで小さい傷を負ったりしても感染のリスクがある。

現状、原因を究明するために研究所を調べたりゾンビ病の特効薬を作ったり…というようなストーリー上の目的は無い。

将来的にはNPCシステムの再実装とかストーリー的なものも追加されるとかなんとか。

現状だと拠点が安定した時点で割とやり切った感が強いのでエンドコンテンツ的なものの実装が待ち遠しい。犬連れたい。

12月

The Day Beforeの顛末にゲラゲラ笑った。

Against the Storm

ダークファンタジーな世界が舞台の村づくりゲー。

この手のジャンルで一番面白い『序盤の立ち上がり~中盤』をランダム要素を交えてひたすら繰り返すというシティビルダー+ローグライト。

定期的に訪れる壊滅的な嵐によって人々の生存圏が狭められてしまった世界、唯一安全なのは女王の魔力によって護られている都市『スモルダリング・シティ』のみ。

プレイヤーは女王に仕える総督としてシティから出立し、次々と居住地を発展させて生存圏を広げつつ嵐の周期を長くする封印を施していく。

嵐が来れば開拓した居住地は全て消え去り世界の様子も一変してしまうが、それまでの功績や報酬などで得られる恒久的なアップグレードを積み重ねていって再び開拓と封印を繰り返していく…というシステム。

村づくりパートはその土地によって得られる素材や建造物の設計図、現れる種族など毎回ランダムに変わっていく。

これにより1ゲームごとに最適解が変わるため、プレイヤーには状況に合わせる『適応力』が求められる。

この『適応する』という概念が、理不尽なほど圧倒的な自然の驚異を前に、恐れながらも受け入れて破壊の周期に立ち向かう人々の心情やシナリオ面とうまくリンクしているのがとてもよい。

で、ここが絶妙なのだが、「この村も方向性が決まって軌道に乗ってきたな」と一息つけそうなところでちょうど1ゲームがクリア(条件達成、もしくは未達で終了)のタイミングとなる。

条件達成後も引き続きプレイして村の発展を続けることも出来るが、基本的にはそこで次の開拓予定地へと向かい新たなゲームを始める。これが上述した『序盤~中盤の部分を繰り返す』というシステムの正体。

ゲーム開始時、霧に包まれた未開の地が四方に広がる村の中心を前に、「さて、今回は何が待っているかな…」とワクワクするあの瞬間、やりたいことはたくさんあるのに人不足や材料不足で悩まされるままならない時間、内外の問題に対処しなくてはいけない忙しい時間、施策が読み通りに機能し始めようやく歯車が回り始めたと感じられる瞬間…。

そんな『美味しい時間』だけを切り取ったゲーム性なうえ、ダレ始める前に区切りがつくため毎ゲーム新鮮な気持ちで何度でも遊べてしまう危険な仕様となっている。

いやー街づくりゲーにローグライト要素がここまで合うとは思わなかった。

珍しく万人にお勧めできるできるタイトル。特にストラテジー好きなら絶対刺さるのでぜひ。

個人的な問題としては、やればやるほど他のゲームもやりたくなってしまうという謎の現象が起こって困っている。

ダークファンタジー世界を冒険したくなってきた…テクノロジーツリーが発展したあとの高度なやりくりもしたくなってきた…宇宙行きたくなってきた…など…。飽きるわけじゃなくて、なんかもっと深い部分にも触れたくなるっていうか…。

以上!他にもオープンベータでちょろっとやったりしたFPSとかクラフトサバイバルとかあるけど割愛!

今年一番プレイしたゲームはStellarisみたいです。

確かに結構プレイした気がしてたけど500時間くらい増えてる…。

年末年始はBG3の予定だしまだ逆転の可能性も残されているが果たして。

来年も面白そうなタイトルがズララと控えてて楽しみですねぇ。

2024年も、ゲームするぞ!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?