【中小企業診断士の読書録】 商店街の過去・現在、そして未来を知る 広井良典編著 「商店街の復権」

中小企業診断士が古今東西の経営に関する本100冊読破に挑戦する記録 - 題して「診書録」 46冊め -

■ なぜ読もうと思ったのか

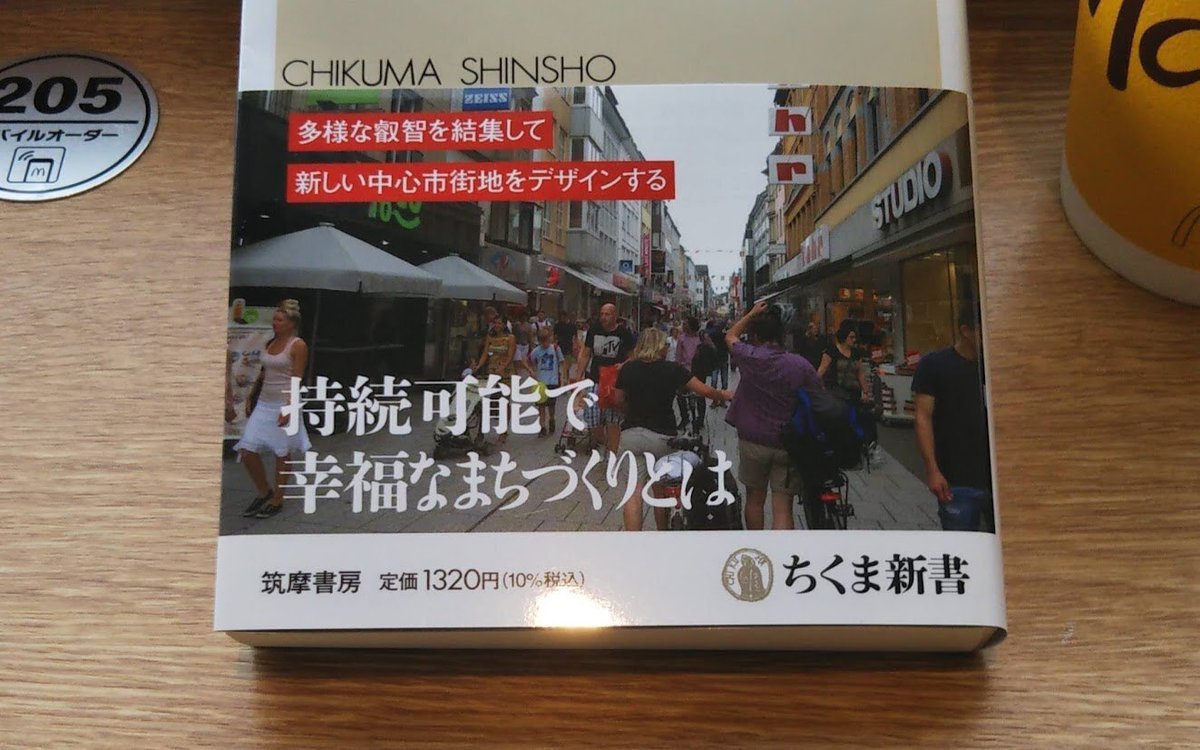

本屋をぶらぶらしていたときに見つけた本です。新刊書のコーナーに平積みされていました。「商店街の復権」とタイトルを見たとき、随分手垢のついたテーマだなあ、商店街の現状をみるとき復権なんてできるのだろうかと思いました。ただ、帯の写真-外国の商店街のようですーが気になり、もしかしたらこれまでとは違う視点があるかもしれないと思い、購入して読むことにしました。

■ 学び

商店街と聞いて、まず思い浮かべるのが「シャッター通り」。日本全国の商店街の多くがそうなってしまい、いずれ滅びてなくなってしまうのではないか。子どもの頃の郷愁はあるものの、そう思っていました。

身の回りにある商店街を見て感じていた固定観念が覆されたのが本書です。本書では、さまざまな視点から商店街の「過去・現在・未来」について分析しています。論点は多岐にわたりますが、その中でも特に学びとなったのは、ドイツの商店街の事例、商店街衰退の原因、そして商店街の新たな可能性という3点です。

1 多くの人々が歩いて楽しめるドイツの都市空間

一番衝撃を受けたのが、冒頭でも紹介した「外国の商店街」の写真でした。

本書では、ヨーロッパ、なかでもドイツの商店街を数多く紹介しています。2枚めの写真を見てください。どれも、高齢者、家族連れ、カップルなど多くの人が行き交い、賑わっています。大都市はもちろんのこと、地方の人口10万人程度の都市、さらには10万人に満たない都市でも、そうなのです。日本の地方都市のそれとのあまりの違いに驚きました。

これまでは、社会が成熟化(人口の減少、経済成長の鈍化)するに伴って、中心部の商店街は廃れ、郊外の大型ショッピングモールに人々が流れるのは避けられないと思っていました。それだけに、ドイツの都市の姿には正直驚きでした。

ドイツの都市については、本書の第1章と第6章で「交通まちづくり」という視点から詳しく説明されています。それによると、中心部への自動車の流入をシャットアウトして、「歩いて楽しめる」空間としたことです。

ドイツは車が少ないかいえば、そうではなく、日本以上に自動車大国です。両国の違いは、都市政策によるもので、ドイツは都市間交通と都市内交通を明確に切り分けています。「都市内交通については、“人と自動車の空間的住み分け”ということを計画的にデザインし実現している」(28ページ)ということです。

一方で、日本はどうか。わが国は戦後ずっと「道路と自動車」を中心とした都市政策に邁進してきました。郊外を開発して、道路を造り、住宅を建設することで、人口は中心から周縁へと薄く広がりました。その結果、郊外に大型モールが次々にでき、中心部にあった商店街から人がいなくなってしまいました。

こうした国土政策・交通政策の違いが日本とドイツの都市空間の違いをもたらし、日本の中心市街地はシャッター通りとなり、ドイツでは多くの人々が行き交う「ウォーカブル・シティ(歩いて楽しめるまち)」になったのです。

2 商店街衰退を分析する複合的な視点

第1章で、編著者の広井先生が、商店街がシャッター通りになった要因として、①政策サイドの要因、②供給サイドの要因、③需要サイドの3つの要因を指摘されています。

①政策サイドの要因は、先に説明した「道路と自動車」を中心として交通政策です。

②供給サイドの要因として、商店の後継者問題が指摘されています。後継者がいないので、商店が廃業してシャッターが下りたままになってしまうのです。この問題の背後には、後継者は家族でなければならないという「家族主義」、土地・建物をどう使うかは所有者の勝手という「所有権の絶対性」があるという指摘には、思わず「なるほど!」と唸ってしまいました。

③需要サイドの要因は、消費者にとっての利益・価値ということです。郊外のショッピングモールと比べると、品揃えでも価格でも商店街が劣るという市場の原理です。

商店街の問題というと、商店という担い手とそれを支援する行政という視点から論じるものが多いという印象ですが、こうした3つの要因が複合的に絡まっていることを理解することで、頭の整理ができたように思います。

3 プラットフォームとしての商店街の可能性

一方で、商店街が復活する可能性、あるいは復活の動きについても紹介されています。

可能性について。今後日本はますます高齢化が進んでいきます。郊外のショッピングモールに車で買い物に行くことができない高齢者が増えてきます。本書によると、こうした「買い物難民」と呼ばれる人たちが600万~800万人にものぼるそうで、今後ますます増えることでしょう。そうなると、身近にある商店の存在が見直されてくると思います。

復活の動きについて。本書では、商店街を「モノを売り買いする場」から「人々が交流しコミュニケーションを行う場」へと変わっていくとして、そうした動きが紹介されています。

第3章の「西尾久商店街」の事例は、不動産会社が「エリアリノベーション」という構想のもと、自らが商店街の中心に人々が集う飲食店とコミュニケーションスペースを作るとともに、新たに4店舗を呼び込みました。

第8章では、「DIYリノベーション」、宿泊・観光、農業、事業承継、起業創業支援という5つの切り口から、商店街の機能を見直し化学変化が起こった事例が紹介されています。

供給サイドの要因として指摘された事業承継については、近年、スモールM&Aというスキームが定着するなかで、家族以外の者が事業を買い取って引き継ぐという流れが一般化してきています。こうした動きがさらに加速すれば、新たな担い手によって店が引き継がれ、シャット―を下す店が減ることになるでしょう。

新たな担い手ということでいえば、商店街にある空きスペースを使って起業する、あるいは起業を支援する動きがあります。本書で紹介されていますが、無印良品が商店街に新規出店したケースでは、店舗の一部を起業希望者向けに、「一坪開業」スペースとして貸し出しました。これにより、自分がやろうとしていることに需要があるのかを試すことで、テストマーケティングを行うことができ、起業のハードルを下げることができます。

成長の時代には、中心から郊外へという遠心力が働いていました、高齢化の時代を迎えて、その動きは逆回転を始め、求心力が働いているように感じます。時代の変化のなかで、商店街は、モノの売り買いの場としてだけでなく、人々が交流する場、新たな担い手を創出する場として新たな役割を持ちつつあります。商店街がそうした人々のプラットフォームになるのではないかと感じました。

商店街の復権はあるのか。読む前に思った疑問は、本書は読む進めるなかで、全部ではないが一部は必ず復活すると思うようになりました。さらにいえば、郊外のショッピングモールから奪われた機能を奪い返すのではないか。本書のタイトルが復活ではなく、「復権」とされたのは、そういう意味だと思います。

■ 次のアクション

商店街の担い手は、その多くが小規模企業です。そして、そこでは事業承継、新規創業という、中小企業をめぐる今日的課題が新たに起こりつつあります。それを解決することで、商店街は新たな姿に生まれ変わる、そういう可能性を感じました。

中小企業診断士として、商店街問題については、事業承継、新規創業という視点からも、さらに研鑽と理解を深めていきたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?