"第二のドバイ" 今、世界一沸騰する国"アゼルバイジャン"

アゼルバイジャンと聞いて、どんな国かすぐに思い浮かぶ方は少ないのではないでしょうか?

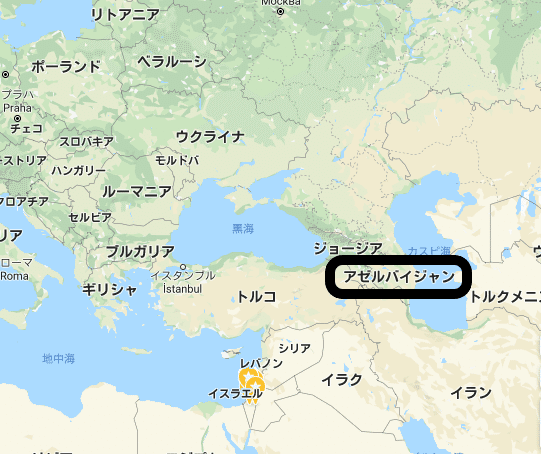

場所はユーラシア大陸のコーカサス地方、北はロシア、南はイラン、東はカスピ海、西はアルメニアに囲まれた小さな国です。

ここまで聞いてもピンと来ない人も多いかもしれません。地図を載せます。

カスピ海と黒海に囲まれた地域がコーカサス地方です。コーカサスはジョージアとアルメニア、それにアルゼバイジャンの3か国を指して使われることが多いです。

地政学的にロシア(旧ソ連)やイランの影響を強く受けています。

なぜこの国を取り上げるのか?という疑問が湧いてくると思いますが、実は日本との関係が非常に深い国でもあり、また、近年急成長している国としても注目されており、いま最も「熱い」国の一つだからです。

1.アゼルバイジャンの概要

正式名称:アゼルバイジャン共和国

呼称:「火の国」

アゼルが「火」、バイジャンが「土地」を意味しています。

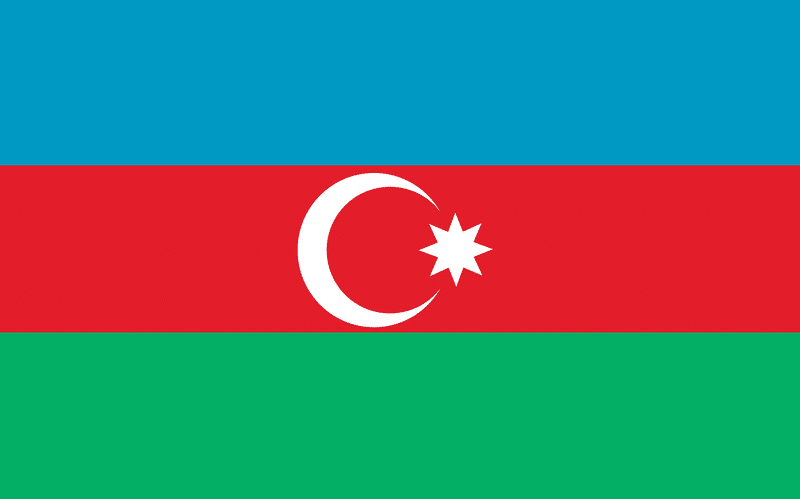

国旗の意味:水色が「テュルク人」赤色は「進歩」緑色は「イスラム教」を示しており、三日月と星はイスラム教国家のシンボルマークです。テュルク人とは古代にここに住み着いた民族で、トルコ人とほぼ同義です。

人口:約1000万人

面積:86,600㎢(日本の約4分の1、北海道くらいです。)

民族:アゼルバイジャン系(91.6%),レズギン系(2.0%),ロシア系(1.3%),アルメニア系(1.3%),タリシュ系(0.3%)

言語:アゼルバイジャン語(ロシア語、英語は通じやすい)

宗教:イスラム教シーア派が多数

イスラム教シーア派が多数を占める国ですが、女性のファッションは他のイスラム諸国と比べてかなりカジュアルで、イスラム教の女性がよくつけているスカーフ(ヒジャブ)を身に着けていない人も少なくありません。

(バクーで開催されたファッションショーの様子)

2.アゼルバイジャンの繁栄の歴史

アゼルバイジャン共和国自体は建国からまだ約30年ほどと若いですが、それ以前の歴史では様々な国に支配を受けていた地域であり、現在のアゼルバイジャンを知るには歴史を少し遡る必要があります。

【アゼルバイジャンの歴史(近現代)】

19世紀 イラン(カージャール朝)の支配下

1804年 ロシアの南下政策→ロシア=ペルシャ(イラン)戦争→トルコマンチャーイ条約(1828年)によりロシア領に。

1917年 ロシア革命時に北アゼルバイジャンはソ連に編入される。

1991年 ソ連崩壊時に北アゼルバイジャン地域は3か国に分かれ分離独立

北アゼルバイジャン:ジョージア、アルメニア、アゼルバイジャン

南アゼルバイジャン:現在もイラン領、アゼルバイジャン系が自治を要求。現在のイラン領タブリーズ周辺

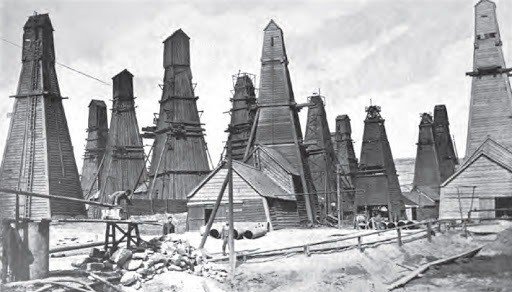

【かつては世界最大の産油国だったアゼルバイジャン】

ロシアがこのアゼルバイジャンの地をイランから奪った後の1830年代、カスピ海で大規模な油田が見つかりました。この油田はバクー油田と呼ばれ、ペルシャ湾の石油が見つかるまで当時世界一の生産量を誇っていました。そしてこの豊富なエネルギー資源を背景にバクーは急成長を遂げます。

しかし、石油はサウジアラビアを始めとしたペルシャ湾沿岸でも見つかり、バクー油田の覇権はすぐに終わりを告げます。石油の最大の生産地の座をペルシャ湾沿岸国に明け渡してからは、アゼルバイジャンは経済恐慌や周辺諸国との対立に疲弊し、徐々に国力を失っていきます。

(バクー油田 19世紀ごろの様子)

【隣国アルメニアとの対立】

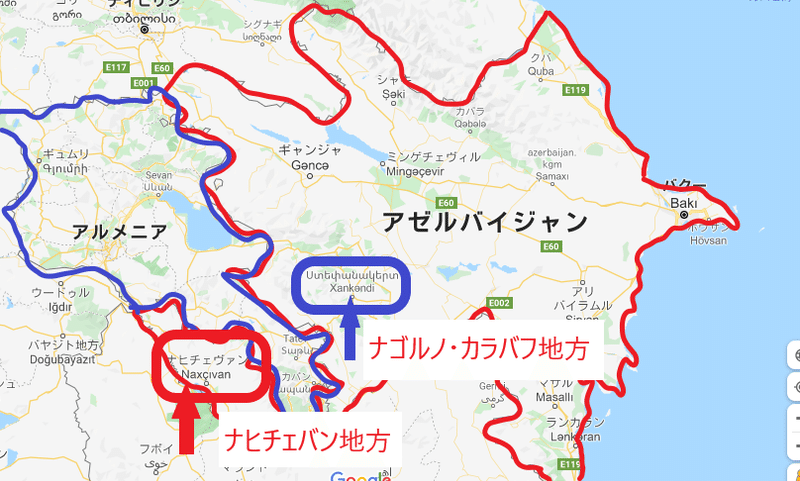

(アゼルバイジャンとアルメニアの国境)

アゼルバイジャンが抱えている大きな国際問題としては隣国アルメニアとの紛争が挙げられます。上の画像はGoogleマップですが、アゼルバイジャンの地図内(赤色内)ではカタカナとローマ字で都市名が記載されている一方で、アルメニアの地図内(青色内)では都市はカタカナとアルメニア語の特殊な文字が記されています。

注目すべきはアゼルバイジャンの領土内の左下にある都市で、名前を見るとアルファベットではなくアルメニア語で都市名が記されています。この周辺は「ナゴルノ・カラバフ地方」と言って、古くから両国がこの土地を争ってきました。この地は現在アルメニア人が多く住んでいて、自治を行っており、アゼルバイジャンとの紛争がしばしば発生するエリアです。

この土地は介入に入ったソ連によって1921年アルメニア領になりましたが、アゼルバイジャンの猛反発によってわずか1日でアゼルバイジャン領に再度戻りました。その代わりに、この地はアゼルバイジャンの領土の中の「ナゴルノ・カラバフ自治州」となり、独立とアルメニアへの編入を求め続け、両国は今日まで激しい紛争を繰り返しています。

アルメニアは古くから存在している国であり、アルメニアと名が付く国は紀元前から存在していました。ローマ帝国などの支配下だったのでキリスト教の一派のアルメニア正教が今でも国教になっています。アゼルバイジャンはイスラム教徒が多いので、宗教的な対立も大きな原因の一つです。

また、ナヒチェバン地方はアゼルバイジャンの領土であり、アゼルバイジャン人が多数を占めますが、アルメニアによって国境を断絶され、飛び地となっています。

【海底油田の開発により経済が再び急成長】

(炎のように燃え上がる様子をイメージしたフレイムタワーのライトアップ)

世界旅行観光評議会の報告によると、アゼルバイジャンは2010年から2016年の間で観光客が最も伸びている上位10カ国のうちの1つとなり、2017年の指標では旅行と観光の経済が最も急速に発展している国の中で第1位となりました。

首都のバクー周辺には観光資源が多い他、バクーの経済発展を一目見ようとするヨーロッパからの観光客が近年増加傾向です。

また、2030年に完成予定のアゼルバイジャンタワーは全長1050mになり、現世界一のドバイのブルジュハリファ(828m)を抜き、世界一の高さを持つ建造物になる予定です。

(2030年完成予定の高さ1050mのアゼルバイジャンタワー)

(バクー市内の様子)

また、余談ですが、バクーには世界一広いケンタッキーフライドチキンが存在しています。

外観は西洋とイスラムが融合したような建物で、元々は鉄道の駅として利用していたそうです。

世界一のケンタッキーの店舗がアゼルバイジャンにあるのは不思議な感じがしますね。

(世界一の敷地面積を持つケンタッキーフライドチキンのバクー店)

【カスピ海は海か湖か】

カスピ海は「海」でしょうか?「湖」でしょうか?

答えはどちらでもありません笑

地図上で見ると、見た目は湖のように見えます。

日本の静岡県にある浜名湖は海と地図上でも海と繋がっていますが、名称は"湖"です。

実はこの"湖"か"海"かの論争の背後には大きな問題があります。

もし仮にカスピ海を"海"だとする場合、国境は下記の図のようになります。

バランスよく海の中心に国境が引かれます。

ここに石油油田が見つかっている場所を当てはめます。

ご覧の通り、カスピ海が海の場合、イランは資源を獲得することができません。

もし仮にカスピ海を"湖"だとする場合、国際法上、資源は平等に分け合うこととなります。

海派:アゼルバイジャン、ロシア、カザフスタン、トルクメニスタン

湖派:イラン

ロシアは油田が見つかるまで実は湖派でした。油田が見つかった途端海派に寝返ったのです。

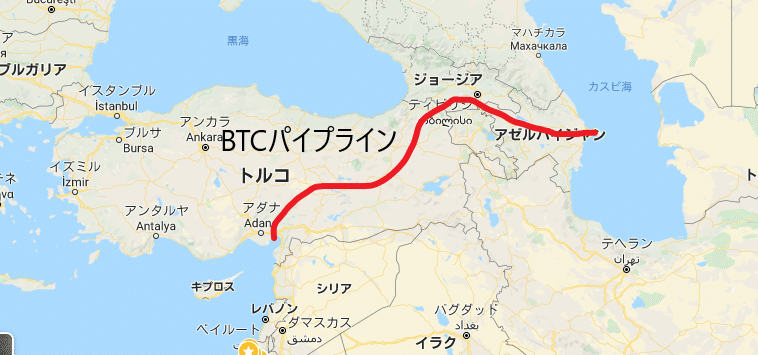

【BTCパイプライン】

アゼルバイジャンには油田を持っているものの海への出口のない、カスピ海から国外にどう石油を運ぶのか。

そこでこのBTCパイプラインの役割が出てきます。BTCは3つの都市の頭文字から取っています。

B=Baku=バクー(アゼルバイジャンの首都)

T=Tbilisi=トビリシ(ジョージアの首都)

C=Ceyhan=ジェイハン(トルコの湾岸都市)

アゼルバイジャンはこのBTCパイプラインを通して、諸外国に石油を輸出しています。まさにアゼルバイジャンの生命線と言えるものでしょう。

3.スポーツを通してヨーロッパ化するアゼルバイジャン

【ヨーロッパ屈指の強豪クラブの胸スポンサーに】

2012年から2015年までの間、スペインの名門、アトレティコマドリードのユニフォームの胸スポンサーになりました。国自体がスポンサーになるのはほとんど前例がなく異例のことでした。

これはアゼルバイジャンの知名度を上げるための国家戦略であり、実際にその知名度の向上は後のアゼルバイジャンの発展に大きく影響します。

2013年のシーズンでは、バルセロナやレアルマドリードを抑えて、スペインリーグのシーズン1位になり、ヨーロッパで一番強いクラブを決めるヨーロッパチャンピオンズリーグの決勝まで上り詰めるなど、欧州屈指の強豪クラブへと成長しました。今でも毎シーズン、2強(バルセロナとレアルマドリード)と激戦を繰り広げており、ここ2シーズンは2位に食い込むなど、「2強」ではなく「3強」の一角と生まれ変わりました。

【ヨーロッパリーグ2018-19シーズン決勝の地がバクー】

ヨーロッパの仲間入りをしたいアゼルバイジャンにとって念願が叶います。チャンピオンズリーグよりは権威がないものの、国を超えてクラブ同士が戦うヨーロッパリーグの決勝の地にバクーの国立競技場が選ばれました。

決勝の組み合わせはチェルシー(イングランド/ロンドン)vs アーセナル(イングランド/ロンドン)

アーセナルにはアルメニア代表のムヒタリアン選手がいましたが、前述のアゼルバイジャンとアルメニアの対立のため、試合の欠場を決めたという裏話があります。

【カラバフFKがチャンピオンズリーグの本線出場を勝ち取る】

アゼルバイジャンにも国内のサッカーリーグがあります。通常、小国のCLの出場権の獲得には国内リーグで1位になるのはもちろん、他の小国の1位のチームとプレーオフを戦い抜かなければ本線に出場することはできません。

カラバフはプレーオフを勝ち抜き、CLの本線出場を果たしました。

EL決勝の開催の実績やカラバフの活躍によって波に乗ったアゼルバイジャンはCLの決勝開催の候補地として、立候補しましたが、結果はマドリードになりました。

【柔道、レスリング、空手が強い国】

アゼルバイジャンは格闘技が実はめっぽう強いです。オリンピックの柔道といえば、日本のお家芸で、これまで多数のメダルを獲得してきましたが、日本の次に強い国はアゼルバイジャンと言っても差し支えないかと思います。

オリンピックや世界選手権の決勝や準決勝で日本人選手と戦う相手としてアゼルバイジャンの国旗を何度も見たことがあると思います。

柔道の他にはレスリングや空手なども国内で人気があり、格闘技全般に強い国と言えます。特に空手は世界選手権を5回も制覇し、空手界の生ける伝説と称されるアガイエフ選手が存在し、東京オリンピックでもメダルが期待されています。日本の空手選手では日本からアゼルバイジャンに「空手留学」することも珍しくなくなっています。

4.日本とアゼルバイジャンの関係

【日本は最大の援助国】

アゼルバイジャンに対するODAの実績は実は長年日本が1位です。2位がアメリカかドイツ、近年では韓国もその金額を増やしています。

実は日本は早くからアゼルバイジャンのポテンシャルに着目しており、要人の往来を欠かさず両国間で行なっていました。カスピ海資源への投資と紛争の協定が日本の目的でした。

アゼルバイジャンの要人も度々日本に訪れており、政治的にも経済的にも親密な関係を保っています。

(日本の小泉元首相と会談するアゼルバイジャンのアリエフ元大統領)

【観光ビザが世界で日本だけ無料】

これも驚きの事実でしょう。アゼルバイジャンの観光での入国には観光ビザが必要ですが、その取得費用が世界中でただ一つの国だけ無料で取得することができます。それが日本です。

これまでの外交努力の賜物であり、両国間の良好な関係があるからこそ実現できたことでしょう。今回の記事ではほとんど紹介できませんでしたが、アゼルバイジャンには多数の歴史的観光地があり、観光で訪れても楽しい国となっています。

【アゼルバイジャン大学には日本語学科があり参考書の例文が話題に】

バクー国立大学とアゼルバイジャン言語大学には日本語学科があり、世界の果てまで行ってQでその学生の様子が紹介され話題になったりもしました。授業で使われている日本語の教科書に載っている例文があまりにもネガティブなのです笑

「彼はいつも、一言多いのでみんなに嫌われています」

「自分は偉いと思って人を見下していると、そのうち逆に他の人から見下されるようになります」

「高校を卒業してから弟は、色んな会社を転々とした。そして結局は父親のレストランを継ぐことになった」

「10円玉が無かったのでキオスクで両替を頼んだら、嫌な顔をされた」

大学に日本語学科がある国は珍しいですが、アゼルバイジャンはその数少ない国の中の一つです。街に出たら日本語を話すことのできるアゼルバイジャン人に会うことができるかもしれません。

5.最後に

アゼルバイジャンは日本での知名度もまだまだ薄くなかなか身近に感じづらい国だと思います。しかし、このように目覚ましい発展を遂げており、アルメニアとの対立やカスピ海の海底油田をめぐる対立などの逆風が吹きながらも、存在感を確かなものにし始めています。スポーツを通した国家ブランディングだったり、さらなる油田の開発など、コーカサス地方の中心国家になることはもちろん国際社会でもプレゼンスを高めていくことでしょう。そんなアゼルバイジャンに少しでも興味を持っていただけたら幸いです。

最後にアゼルバイジャンの街の様子がよくわかるタイムラプス動画を載せておきます。見ればアゼルバイジャンに行きたくなること間違いなしです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?