足裏マッサージをご紹介

今回は、自分でできる健康法としてもポピュラーな、「足裏マッサージ」を紹介します。今さらな感じはありますが、私が参考にした本のことや、個人的におすすな方法も書いていますので、よかったら参考にしてみてください。

きっかけ

私が足裏マッサージをはじめたのは、30代半ば頃のこと。いろいろとストレスフルなことがあり、食生活も乱れていました。

そんななか、なんだか最近抜け毛が多いなとか、髪にコシや艶がなくなり、しんなりしていることに気づいたのです。「これはまずい!」と思い、何か対策をしなければと焦りました。

その時になぜかふと「髪は血の余りなり」という言葉を思い出したのです。この言葉が本当かどうかは分かりませんが、血のめぐりを良くすれば髪のトラブルも改善するんじゃないかと、素人考えで思いました。

そこで何か良い本はないかと探したところ、見つけたのが「足の汚れが万病の原因だった」という本です。

著者は、台湾出身の官有謀さんという方です。官さんが考えたマッサージ法なので、「官足法」という名前が付いています。

本には「足はからだの諸器官とつながっている」「足をもむだけで万病が治る」などと書かれています。

また脱毛にはここをもみなさいなど、症状別の対処法も書かれており、とりあえずこの本の通りにやってみようと思ったのでした。

本の内容を紹介

本の内容を、簡単に紹介してみます。

先に「足はからだの諸器官とつながっている」と書きましたが、足の裏には胃や腎臓などの臓器、目や耳などの器官と、反射的なつながりを持つ位置があるそうです。これを「反射区」と呼びます。

反射区とは神経の集まったところで、

神経反射区を押したり、もんだりすると、その反射区と関連ある器官と生理機能が刺激を受けて血液循環がよくなり、健康回復の目的を達することができます。

と書かれています。

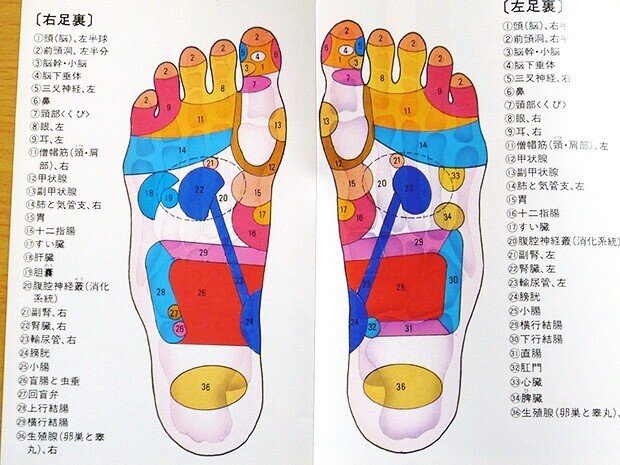

その反射区を表した図が、こちらです。

ちょっと見にくいですが、足の裏には様々な反射区があるようです。また足の裏だけでなく、側面や甲側にも反射区があります。

反射区の歴史

しかし、この「反射区」を見つけた人はすごいなと思います。ちなみに中国では二千年前の漢時代に、「足心道」という名前で治療法が出来上がっていたのだとか。

また中央ヨーロッパでも、1582年には足の指圧による治療法が発表されたそうですが、反射区による治療法が世界的に有名になったのは、アメリカのフィッツジェラルド博士の研究とのこと。

人体を左右に5本ずつの線で区分すると、その区分内に位置する器官と、その線を伸ばした手足の部位の間に、お互いに影響しあう関係があることが分かったのです。

この治療法が発表されると「反射区按摩」「反射区治療法」と名付けられ、ヨーロッパをはじめ世界中に反響をよんだのだとか。

ここで少し話はそれますが、以前こんなものを買いました。

「トリガーポイント」が販売している、グリッド・フォームローラーというものです。体の各部位をこの上にのせて、ゴロゴロころがしたり左右によじることで、体をほぐせる器具です。

「さんまのまんま」に広瀬すずさんが出演した時、お土産として紹介されていて、興味が湧いたので買ってみました。ちなみに「トリガーポイント」とは痛みを引き起こすポイントのことで、ツボや反射区とほぼ同じような意味があります。

私はふくらはぎや腰をほぐしたい時に、これを使っています。

反射区療法の正しいやり方

それではこの本でおすすめされている、正しいもみ方や順序を紹介します。

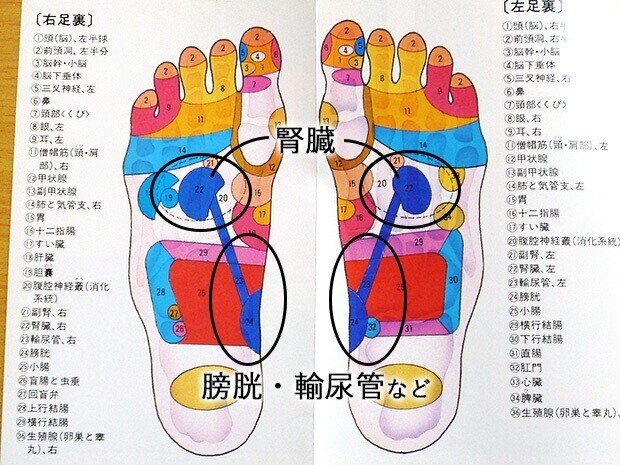

まず腎臓、輸尿管、膀胱、尿道の反射区をもみ、排泄機能を刺激してから足裏全体をもみ、最後に膝上10センチのところまでもんで、汚れをつねに落とさなければなりません。

と書かれています。

そして最後に白湯(さゆ)を飲んで、汚れを出しやすくするのがポイントです。時間は片足を15分、両足で30分くらいで終わるようにしましょうとのこと。

気になる反射区だけをもむのではダメで、足裏全体をもむのが大事なのだそうです。本にはそれぞれの反射区のもみ方や、その効果などが詳しく書かれています。

また注意点として、食後は少なくとも1時間以上(できれば2時間以上)あけてから行うようにします。また白湯は、もんだあと30分以内には飲むようにしましょうとのことです。

ちなみに本では「500cc以上を飲むように」と書いてありますが、とても飲めないので、私はコーヒーカップ1杯くらいを飲んでいます。飲めない人は、普段からこまめに水分を摂ればいいそうです。

もむ方法について

◎手でもむ

指の腹やグーの先部分で、リズミカルに指圧します。個人的には手でもむ方が力の加減がしやすく、感触も伝わりやすいので好きです。ただ足裏が硬い場合は、ほぐすのに力が必要なため手が疲れてしまうと思います。

◎器具を使う

「あんま棒」や「足踏板」を使う方法です。私が持っているのは、こちら。

「あんま棒」は力を入れやすいため、短時間でもみ終えられると思います。また、先が細いものほどよく効きます(痛いです)。

私自身、もみ始めた時は足裏が全体的に硬かったので、あんま棒でもんでいました。ただ力任せにやると、水膨れのようになったりするのでご注意を。本ではお風呂上がりや、ハンドクリームを塗りながらもむのをおすすめしています。

「足踏板」はこの上で足踏みするだけで、足裏全体のマッサージが短時間でできます。ただバラエティー番組の罰ゲームでも時々見かけるように、とても痛いです。赤い棒は、真ん中の2つの突起をふくらはぎに当てて、しごくようにもみ上げる器具です。

足踏板の使い方は、官足法②「続・足の汚れが~」の本の方に詳しく載っています。

個人的におすすめな方法

ここで、個人的におすすめしたい方法を紹介します。それは、反対側の足のかかとで踏むやり方です。足を使うので楽ですし、広い範囲をほぐせます。刺激も「痛気持ちよく」、踏む方のかかと部分もほぐせるので一石二鳥です。

注意点としては、踏まれる方の足が痛くないよう、下に柔らかいマットなどを敷いてから行います。

以前に「自力整体」についての紹介記事を書きましたが、こちらの実技で見つけて「これはいいな」と思いました。

実際の実技を、Youtubeで見られるので紹介します。こちらの「2分08秒」くらいから「4分」くらいの箇所です。

一応、図と言葉でも説明してみます。

22番が腎臓の反射区です。ここにかかとを乗せて後ろに手を付き、かかとに体重をかけてグイグイとマッサージします。

次に土踏まずの部分へかかとを乗せたら、体を起こしてかかとに体重を乗せ、膝を左右に動かしながら土踏まずをグリグリと踏んでいきます。また足の甲やアキレス腱も伸ばせるので、気持ちが良いです。

これで先に紹介した、「まず腎臓、輸尿管、膀胱、尿道の反射区をもみ、排泄機能を刺激してから~」の部分を、マッサージできます。

もしこの方法が気持ち良かったら、少し踏む箇所を増やすのもおすすめです。

こちらも「自力整体」の本で見つけた方法です。腎臓の反射区にプラスして、その左右にある反射区もかかとで踏んでいきます。親指側から順番に言うと、甲状腺→腎臓→心臓・肝臓の反射区です。

自分で足裏を見る場合は、上の図の左右が入れ替わった形になります。左足の小指側が「心臓」で、右足の小指側が「肝臓」です。自力整体でも言われていますが、ここはいつも痛いです。

次に土踏まずの部分を、2つに分けて踏んでいきます。ここには膀胱などの反射区のほか、胃や腸などの反射区があります。

また余裕があれば、他の反射区をかかとで踏むのもおすすめです。場所によっては、手や棒を使うといいと思います。

特に指の付け根や股の部分は、触ったことがなければびっくりするくらい痛いかもしれません。汚れが溜まりやすい箇所なので、気長にマッサージしているとだんだんほぐれてきます。

足裏マッサージのご紹介でした

◎足裏マッサージの効果について

最初に書きましたが、私は髪のトラブルを改善したくて始めました。1~2ヶ月くらい続けたあとでしょうか、結果として抜け毛は止まりました。

また周りの人からも言われましたし自分でも思いましたが、ある日、髪が黒々とした色になっているのに気づきました。「髪は血の余りなり」なのだとしたら、血流が良くなったことが髪に現れたのでしょうか。

またマッサージを始めた頃は、足裏が黄色っぽくて硬く、かかとはガサガサの状態でした。今では、手のひらとまではいきませんが、かかとも含めて普通の柔らかい皮膚の状態になっています。

◎足裏マッサージのイメージについて

足裏マッサージには「痛い」というイメージがあると思います。私も当時は痛いからこそ体に良いんだと思い、器具なども使ってゴリゴリと指圧を行っていました。

しかし髪のトラブルが改善され、生活環境も変わると、自然とマッサージをしなくなったのです。やっぱり痛いことはやりたくないのが、体の本音なのでしょう。

その後、体のケアとして「自力整体」を行うようになり、DVDの実技でいつも説明される「痛くしないこと」「体の声を聞いて、痛いけど気持ちが良いなという刺激を目安に行うこと」というのが大事だと感じたのです。

先に紹介したかかとで踏むやり方は、他のやり方に比べて「痛いけれど気持ちが良い」のを実感できると思います。結果として「またやりたいな」「つづけたいな」という気持ちになるので、足裏マッサージに痛いイメージをお持ちの方にはおすすめです。

もし興味があれば、是非一度試してみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?