ベルシャザールの饗宴

ある一発ギャグがなぜ面白いのかをそれに全く興味がない人に説明する、という行為は、考えうる限り現代人に与えられた可能性の中で、とりわけ孤独ながら高貴な行為といえる。

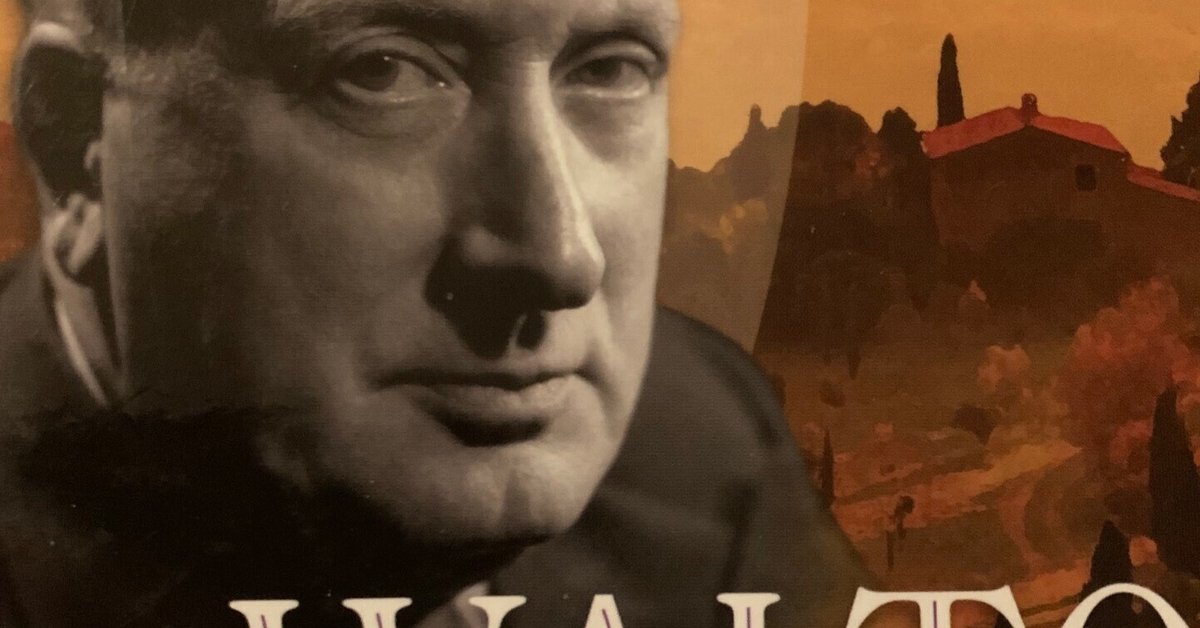

紹介され拍手の中指揮台に向かうサー・ウィリアム・ウォルトン、大オーケストラおよび合唱団に対峙し指揮棒を掲げ、一閃、“slain(殺された)”。自作自演の何とも瀟洒な「ベルシャザールの饗宴」抜粋@ホフヌング音楽祭でした。

In that night was Belshazzar the King slain

とバリトン独唱がベルシャザール王の死を告げると、大合唱が答えて所謂シュプレッヒコール的に“スレイン!”ってシンバルとともに叫ぶ、そこだけの抜粋です。壮大な一発ギャグ、説明し切れたでしょうか。その後解放されたユダヤ人達の歓喜のフィナーレが始まる直前、土壇場のところですね。

ウォルトンの自作自演は抜粋だけでなく多数残されていて、「ベルシャザールの饗宴」もステレオ録音があります。2管編成ながらサクソフォン、多数の打楽器を含みバリトン独唱と合唱はダブルの混成(8声)プラス小合唱、加えて二つのバンダ(金管アンサンブル)という瀟洒な大編成を要する1931年初演の作品です。題材からはR.シュトラウス「サロメ」を連想します。ウォルトンの語法は、ジャズの影響だなんて言われますけれどリズミックで親しみやすいです。

イギリスでの人気は根強いのでマルコム・サージェント、ヴァーノン・ハンドレー、サイモン・ラトルやアンドレ・プレヴィンなどそうそうたる録音が軒を連ねてます。プロムスでの尾高忠明さんの演奏もyoutubeで観られるのでは。カラヤンが称賛したとかなんとか、とても盛り上がる痛快な曲なのは違えねえ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?