碁席の大会から

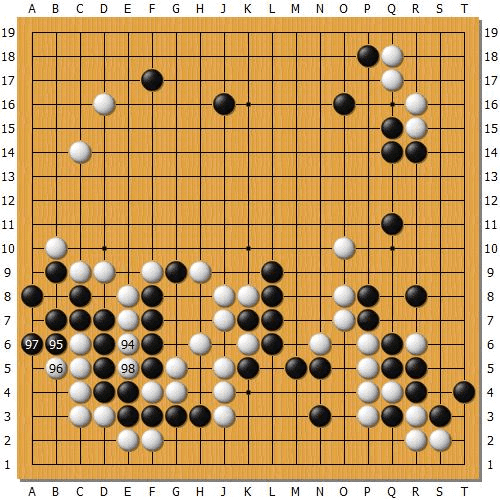

今日は運営している碁会所の月例会(月一の大会)の日だった。熱戦だったA級の決勝の碁を少し振り返ってみる。0.5点差で先番コミなし。

白が左下の黒に迫っている場面。

白94と目を奪いながら切断を迫り、黒95、97の活きに白98と5子を切断した。5子を切断すれば一応白の攻めが決まったようにも見えるが、いろいろ難しいらしい。

katagoはノビキリを推奨してくる。

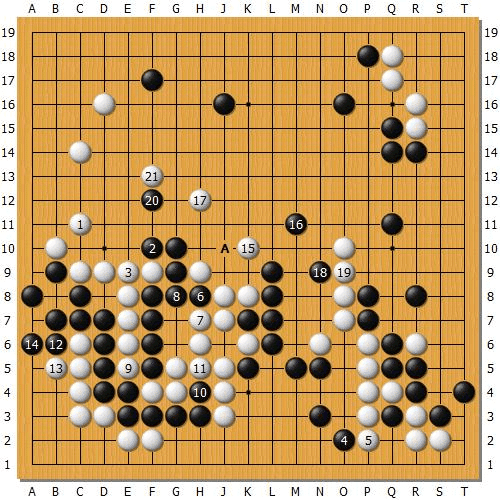

勢いで(?)切断すると黒3、5が良い反撃のようだ。白4子はむしろ軽く、左辺を切り崩しながら活きを得れば黒が面白そうだ。

前図のキリはさすがに軽挙盲動なので、白1のカケツギが冷静。ただこれでも黒優勢だという。でも続きを検討すると、これがかなり結構難しく見える。

黒6の方を接ぎ、白9のところを切らせる。これだと生きる前に黒10という幸便な利かしが打てる。白15から競り合い。黒16、18で右下から伸びた白の一団も目がはっきりしない意味があって確かに白も嫌だが、白17、20などと打たれたら中央の黒も弱そうで自信が持てない。ただこの図なら黒Aからの反撃で、黒がやれるようだ。そうだとしても攻め合い含みでとても難しく感じるが。

katagoの推奨手は白1のアタリ。示されてすごくいい手だと思ったがなかなか打てそうにない。

この局面は、下辺の黒と右下の白が不安定で、その競り合いが今後の焦点になる。さらに上辺の黒模様から中央の空間が最大の争奪点になる。白1とここを手厚く構える意味は大きい。白Aのところは「大きいヨセ」で、中盤戦で急ぐところではないということだ。

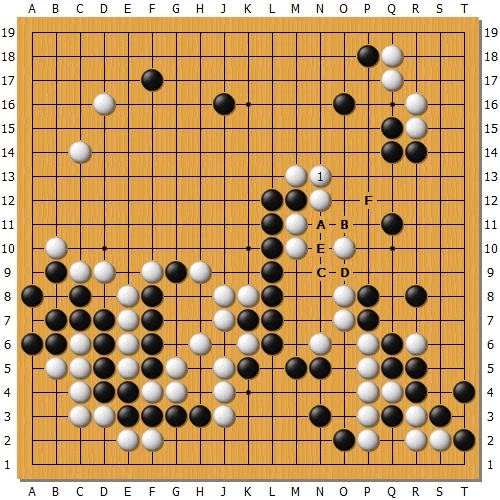

実戦の続き。

黒99、101と目を奪っての攻めだが、白102と逃げる手が自然と反撃になっている。黒101は方向に問題があった。

黒101では、黒3と中央から打つのが正しい方向だった。下辺の黒(○)の強化、右下白への攻め、さらに最後の戦場となるであろう上辺から中央を手厚くしていて一石二鳥ならぬ一石三鳥の好手である。

黒1のような中央に働く利かしが打てるのも黒に好材料。比較すれば図3白1の意味がよくわかる。

白がペースをつかんだかに見えたが黒111にキリが入っては流れが変わった。

白はシンプルに伸びておけばよかった。上辺の黒模様はそこまで大きくまとめられない。

白110では白1とつないでいた方がよかった。黒Aのキリには符号順に打って処理しておく。こちらの石を捨てる方が被害が小さい。また2子を捨てるとCの下に利きができて半眼も生じる。

白2子を切り離して好調の黒だったが、勝ち切ることができなかった。

黒129と広げたが上辺は味が悪い。

黒1と手を入れておけばわかりやすかった。

ちなみにkatago推奨の荒し方がこちら。アタリから入ってとても簡明だ。ただこれで逆転というわけではない。

実戦は別な手の付け方で難しい戦いに。黒の優位も残っていたが、ヨセで白が追い抜いて逆転勝ちとなった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?