デッサンで初心者が独学で上達するためのコツとテクニック!

どうも。プロ鉛筆画家の中山眞治です。梅雨が近いので何となく憂鬱ですね。こんな時には、この時期に咲く花のことでも考えましょう。

紫陽花以外にも、オオデマリ、クチナシ、ダリア、桔梗などたくさんあります。元気でお過ごしですか?^^

さて、鉛筆デッサンは、初心者でも手軽に始められるアートの一形態であり、独学で上達するためには、基本的なテクニックやステップを理解することが重要です。

この記事では、鉛筆デッサンや鉛筆画を始めるための基本的な道具から、具体的な描き方、練習方法まで解説します。

初心者の人でも、安心して取り組めるように、ステップバイステップで丁寧に説明していきます。アートに興味がある人は、ぜひこの記事を参考にして、鉛筆デッサンや鉛筆画の魅力を楽しんでください。

それでは、早速見ていきましょう!

1 スケッチ・デッサン・鉛筆画の違いとは?

・スケッチとは、鉛筆などで大まかな輪郭を取ることを指します。

・デッサンとは、構図なども取り込んで、スケッチの状態から一歩進み、陰影も入れた制作で、3Dの立体モチーフを2Dの平面に描写することを指します。

・鉛筆画とは、デッサンの状態へ、さらに実際に現物を見て制作しながらも、撮りためた画像や、パソコンなどからのダウンロードやスクリーンショットなども交えて制作します。

そして、その鉛筆画の根本は、構図及び構成を研究して、充分な構想を練り、画面を使い切ってより魅力的に仕上げた作品を指します。

しかし、勿論、ただ単純に鉛筆で描いた作品を「鉛筆画」とも言いますが、そのような状態では、各種展覧会や公募展で入選できるはずはありません。

あなたが、5作品ほど「楽しんで」制作を続けた後で、「描く以上は各展覧会や公募展にも出品したい」と考えるならば、「構図」及び「構成」や「構想を練る」ことは必須になります。

関心のある人は、この記事の最終部分に、関連する2記事が掲載してありますので参照してください。

2 鉛筆デッサンや鉛筆画の魅力とは?

鉛筆デッサンや鉛筆画は、シンプルでありながら奥深いアートの一形態であり、初心者からプロのアーティストまで、幅広い層に愛されています。

その魅力を理解することで、デッサンを始める意欲が湧いてくるでしょう。本章では、鉛筆デッサンや鉛筆画の魅力について説明します。

(1) 手軽に始められる

鉛筆デッサンや鉛筆画の最大の魅力は、その手軽さです。特別な道具や材料が不要で、鉛筆と紙さえあればどこでも始められます。

画材の購入にかかるコストも低く、初心者にとって非常に取り組みやすいアートフォーム(芸術表現の一形態)です。また、持ち運びが簡単なため、屋外でのスケッチや旅行先でのデッサンも楽しむことができます。

特に、「乾くまで時間が必要」ということはなく、「筆を洗わなくてはいけない」ということもなく、服や部屋の壁などに「知らず知らずのうちに色が付いてしまう」ということもありません。

(2) 技術の向上が実感しやすい

鉛筆デッサンや鉛筆画は、練習を重ねることで目に見えて技術が向上します。最初は簡単な線や形から始め、徐々に複雑な描写に挑戦していくことで、着実にスキルアップを実感できます。

また、描いた作品を見返すことで、自身の成長を確認することができるため、モチベーションの維持にもつながります。

尚、繰り返しになりますが、あなたが鉛筆デッサンや鉛筆画に取り組む最初の段階では、複雑な形状・複雑な模様や柄のモチーフに取り組まないようにしましょう。挫折につながるので、この点は重要です。

難易度は、あなたが制作に慣れ始めて、5作品ほど自由に楽しんで描いた後から高めていきましょう。

(3) 多様な表現が可能

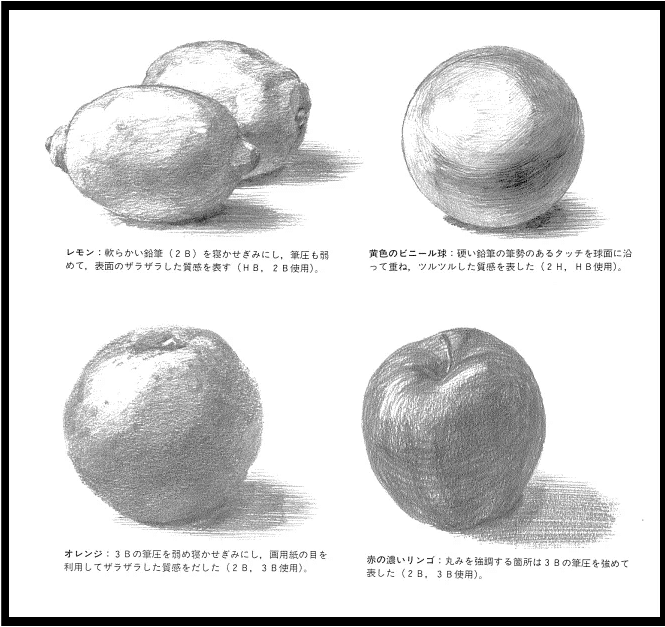

鉛筆デッサンや鉛筆画は、鉛筆だけで多様な表現が可能です。濃淡の変化や、筆圧の調整によって、繊細な表現から力強い描写まで自在にコントロールできます。

また、さまざまな鉛筆の硬さを使い分けることで、作品に豊かな質感を加えることもできます。こうした多様な表現が可能な点も、鉛筆デッサンや鉛筆画の大きな魅力の一つです。

(4) 観察力が養われる

鉛筆デッサンや鉛筆画を通じて、観察力が自然と養われます。モチーフの形状や陰影、質感を細かく観察し、それをスケッチブックや紙の上に再現する過程で、注意深くモチーフを観る力が鍛えられるからです。

この観察力は、デッサンだけでなく、他のアートフォームや日常生活においても非常に役立ちます。

(5) リラクゼーション効果

鉛筆デッサンや鉛筆画は、リラクゼーション効果も期待できます。描くことに集中することで、日常のストレスや不安を忘れることができて、心を落ち着かせる効果もあります。

また、作品を完成させる達成感も、心の健康に良い影響を与えます。鉛筆デッサンや鉛筆画を趣味にすることで、リラクゼーションと自己表現の両方を楽しむことができます。

鉛筆デッサンや鉛筆画の魅力を理解することで、より一層このアートフォーム(芸術表現の一形態)を楽しむことができるでしょう。初心者の人も、ぜひ鉛筆を手に取って、その魅力を実感してみてください。

3 必要な基本ツールの紹介

鉛筆デッサンや鉛筆画を始めるためには、いくつかの基本的なツールが必要です。

これらのツールを揃えることで、より質の高いデッサンを楽しむことができるでしょう。本章では、初心者が揃えるべき基本的なツールを紹介します。

(1) 鉛筆

鉛筆デッサンや鉛筆画の主役である鉛筆には、さまざまな硬さがあります。基本的には「H系統」から「B系統」の範囲で選びます。「H系統」は硬い鉛筆で、薄い線を描くのに適しています。

一方、「B系統」は柔らかい鉛筆で、濃い線や陰影を描くのに適しています。初心者の人は、2H・H・HB・B・2B・3B・4Bの7本の鉛筆を揃えておくと良いでしょう。詳細は次の記事を参照してください。

関連記事:

(2) スケッチブックや紙

デッサン用のスケッチブックや紙は、一般的なコピー用紙と比較すると厚めで、表面が滑らかでない紙肌の方が鉛筆の乗りが良いです。

デッサン用のスケッチブックや専用のデッサン紙を使用することにより、鉛筆の持ち味を最大限に引き出すことができます。

スケッチブックや紙の質感と厚さによっては、描き心地が異なるため、いくつか試して自身に合ったものを見つけると良いでしょう。

色目も、薄いベージュから、真っ白なものまであります。詳しくは、次の記事を参照してください。

関連記事:

(3) 消しゴム

デッサンや鉛筆画には、普通のプラスチック消しゴムだけでなく、「練り消しゴム」も用意すると便利です。普通のプラスチック消しゴムは、深く食い込んだ鉛筆跡を消す際などに使いましょう。

「練り消しゴム」は「消しカス」が出ず、細かい部分を消すのに適しており、形を自由に変えることができるため、デッサンの修整やハイライトを加える際などにも役立ちます。

また、「練り消しゴム」は、「光を描く」時や「動物の毛並を描く」際などでも重要な役割も果たしてくれます。関心のある人は、下の関連記事も参照してください。

関連記事:

(4) 鉛筆削りと鉛筆ホルダー

鉛筆の先を鋭く保つために、鉛筆削りは欠かせません。電動鉛筆削りや手動の鉛筆削りがありますが、初心者の人には手軽に使える手動の鉛筆削りがオススメです。

常に鉛筆の先を尖らせておくことで、細かい描写やシャープなラインを引くことができます。

また、鉛筆が、鉛筆削りで削れなくなるほど短くなった際には、上の画像にあるような「鉛筆ホルダー」に鉛筆を差し込んで、カッターやナイフで削れば、使い切ることができます。

(5) ブレンディングツール

デッサンの陰影を滑らかにするために、ブレンディングツール(ぼかし棒)や擦筆(さっぴつ)が役立ちます。

紙製の棒や綿棒など、さまざまな種類があります。これらを使って鉛筆の線をぼかすことで、よりリアルな質感や陰影を表現することができます。

しかし、改めて購入しなくても、指で擦ってぼかしたり、「ティッシュペーパー」で擦ってぼかすこともできます。

つまり、擦ることで、滑らかなグラデーション(階調)の遷移を実践できるということです。

(6) 定規やコンパス

定規は、直線を正確に引くために使用します。特に、建物や機械などの正確なデッサンを行う際には欠かせません。透明な定規を選ぶと、線の引き始めや引き終わりを見やすくできます。

そして、初心者の人が最初に困るのは、特に「丸いモチーフ」を描く際ではないでしょうか。このような時には、コンパスもどんどん使いましょう。

円や直線は、あなたが制作数を増やしていく段階で、徐々に描けるようになっていければよいのです。

尚、この定規やコンパスは、あなたが自宅で制作する際に使いましょう。もしも、あなたが絵画教室に通っている場合には、絵画教室の講師の人々はフリーハンドで制作することにこだわりがあるからです。

そんなことから「険悪な雰囲気」になってしまうと、その後絵画教室に通いずらくなってしまうので、注意が必要です。^^

(7) クリップボードまたはイーゼル

外出先でデッサンを行う際や、大きなスケッチブックや紙を使う場合には、クリップボードが便利です。

クリップボードを使用することで、紙が動かず、安定した状態で描くことができます。屋外でのスケッチや、長時間のデッサン作業において非常に役立ちます。

そして、絵画教室には、イスに腰かけて使えるイーゼルがあり、また、最初の取り組みには大切な「石膏モチーフ」が各種揃っているので、光と影の状態を確認しながらデッサンを学べます。

しかし、自宅で取り組む場合には、白い卵及び白無地のカップ&ソーサーや白いマグカップなどで代用できますし、あなたの自宅にある調理道具・食器類・野菜・果物等、あなたの考え方一つで何でもモチーフになります。

尚、自宅で取り組む場合であっても、下の画像のような小型のイーゼル(高さは86cmくらい)も1万円前後で販売されています。筆者はこのイーゼルを、30年間も使い続けています。

これらの基本用具を揃えることで、鉛筆デッサンの世界にスムーズに入ることができます。必要なツールをしっかりと準備し、デッサンを楽しみましょう。

4 鉛筆デッサンの基本テクニック

鉛筆デッサンや鉛筆画は、基本的なテクニックを習得することで、作品の質が大きく向上します。本章では、初心者が知っておくべき基本的なデッサンテクニックを紹介します。

これらのテクニックを身につけることで、描きたいものをより正確かつ魅力的に表現できるようになれます。

(1) クロスハッチング

クロスハッチングは、線を交差させて陰影を作るテクニックです。これは、縦横斜めの合計4種類の線によって面を埋める手法です。

画面のトーンを、全体の様子を見ながら徐々に濃度を増していく際の、基本的な動作なので覚えておきましょう。

仮に、軟らかい薄い陰影を入れる必要のある、人物の顔などへの陰影もH系統の鉛筆で、クロスハッチングによって優しくトーンを入れます。これにより、濃淡や質感を表現することができます。

線の密度や方向を変えることで、さまざまな表現が可能になるので、クロスハッチングを練習することで、陰影の付け方が自然になります。

また、描きにくい方向の線があれば、スケッチブックや紙の方を動かせば、問題なく描けるはずです。

尚、「光を描く」・「毛並みを描く」・「込み入った模様や柄などを描く」際にも、このクロスハッチングで優しく面を埋めて、そこへ「練り消しゴム」を使って、描き進むこともできるのです。

詳しくは、前述の「練り消しゴム」の関連記事を参照してください。

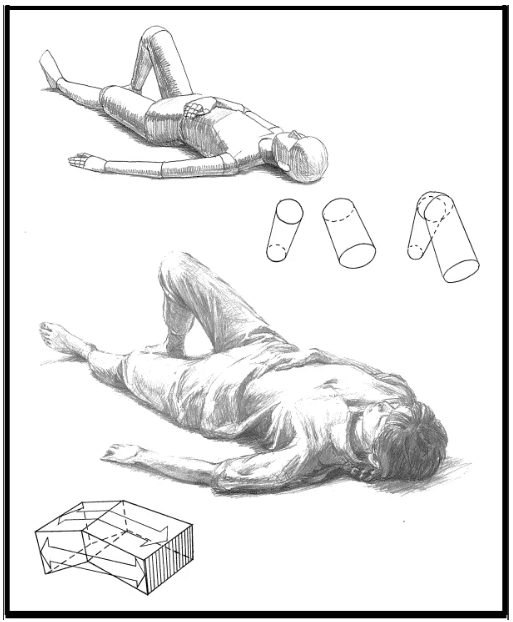

(2) ブロッキング

ブロッキングは、描きたいモチーフを大まかな形に分割して描くテクニックです。まず、モチーフの大まかな形を簡単な図形(円、四角形、三角形など)で捉え、その後細部を描き加えていきます。

この方法を使うことで、全体のバランスを崩さずに正確なプロポーション(比率)を保つことができます。

(3) スケッチ

スケッチは、軽く素早く描くことで、全体の位置やバランスを確認するテクニックです。初めは細かいディテール(詳細)は気にせず、大まかな形や動きを捉えることに集中します。

スケッチを重ねることで、作品全体のイメージを掴みやすくなり、最終的な仕上げがスムーズに進みます。

(4) グリッドテクニック

グリッドテクニックは、紙に格子状の線を引いて、モチーフを同じように格子状に分割し、各部分を順番に描いていく方法です。

この方法は、特に複雑な構図や正確な比例を必要とするデッサンに有効です。グリッドを使うことで、全体のバランスを崩さずに正確なデッサンを行うことができます。

参考:

(5) ブレンディング

ブレンディングは、鉛筆の線をぼかして滑らかな陰影を作るテクニックです。指及びブレンディングツール(ぼかし棒・擦筆)やティッシュペーパーを使って擦り、鉛筆の線を柔らかくぼかします。

これにより、リアルな質感や立体感を表現することができます。特に、ポートレート(肖像画)や静物画での陰影表現に効果的です。

(6) ライティング

ライティングは、光と影を意識して描くテクニックです。光源の位置を決め、それに基づいて陰影をつけることで、立体感を出します。

光の当たる部分を明るく、影になる部分を暗く描くことで、モチーフの質感や形状をよりリアルに表現することができます。ライティングを理解することで、作品に深みとリアリティ(現実性)を加えることができます。

具体的には、あなたの部屋の照明を消して、デスク上の自由に動く蛍光灯で斜め上からモチーフを照らすことで、はっきりとした「光と影」を確認できるので、制作に役立ちます。

尚、窓から差し込む陽光を頼りにして制作する場合には、太陽が動くことによって、「影も動く」ので、印象が全く変わってしまう場合もありますので、室内の照明で描くことがオススメです。

(7) 線の強弱

線の強弱をつけることで、デッサンに動きや印象を加えることができます。強い線と弱い線を使い分けることで、モチーフの輪郭や細部の表現が豊かになります。

たとえば、重要な部分や手前にあるものを強い線で描き、背景や影の部分を弱い線で描くことで、視覚的な奥行きを出すことができます。

これを「空気遠近法」と呼びますが、意識してこの手法を用いることで、画面に奥行を表現できます。上の作品を改めて確認してください。

これらの基本テクニックを習得することで、鉛筆デッサンの幅が広がり、より質の高い作品を描くことができるようになれます。

尚、あなたに、覚えておくと役立つ簡単な画面深度の出し方をお教えします。それは、画面前景を「薄暗く」、画面中景を「暗く」、画面遠景を「明るく」することで、実践することができます。上の作品がそうです。

初心者の人も、これらのテクニックを練習して、自身の鉛筆デッサンや鉛筆画に取り入れてみてください。

5 実際のデッサンステップ

鉛筆デッサンや鉛筆画を始める際には、具体的なステップを踏んで進めることで、より完成度の高い作品を制作することができます。本章では、実際のデッサンプロセスをステップバイステップで紹介します。

これらのステップを順番に実践することで、初心者の人でも効果的に鉛筆デッサンや鉛筆画を描き進めることができます。

(1) ステップ1 - 準備と観察

あなたが一番最初に行うことは、制作する部屋の心地よい温度や湿度の確保と、落ち着ける音楽も必要です。また、疲れにくいイスも用意して、足を組まずに深く腰掛けることで、長時間描いても疲れにくくなれます。

そして、描きたいモチーフを選びます。次に、モチーフをじっくり観察し、形状、陰影、質感などの特徴を把握します。

この段階では、観察力を養うことが重要です。また、描くモチーフの位置や角度を決めます。

ここでのポイントは、あなたが仮に自宅用の小さい「イーゼル」を購入したとして、そのイーゼルにスケッチブックを乗せて、そのスケッチブックのすぐ横に、モチーフが見えるようにすることです。

あなたの描きやすいように、見えているモチーフは、右側でも左側でも良いのですが、頭を動かさずに、視線の移動だけでモチーフとスケッチブックの画面を移動できるようにすることです。

仮に、イーゼルを購入しなかったとしても、この状態はつくり出すことはできますよね。^^

(2) ステップ2 - ラフスケッチ

次に、スケッチブックや紙にラフスケッチを描きます。ここでは、モチーフの大まかな形を軽い線で描き、全体のバランスやプロポーション(比率)を確認します。

ラフスケッチは、細かいディテール(詳細)を気にせず、大まかな位置及び形や大きさを捉えることに集中しましょう。

この時のコツは、鉛筆を人指し指・中指・親指で軽く「つまむように」持ち、肩と腕を振るって、優しいタッチで描いていくことです。この動作は、大きな輪郭を捉える際には極めて有効です。

(3) ステップ3 - ディテールの追加

ラフスケッチを描いている際には、やがて「この線だ」と思える線に出会えますので、その要領で全体の輪郭を完成させましょう。

この時点でのポイントは、輪郭線が描けましたら、一旦休憩を入れましょう。休憩後に、改めて輪郭線全体の点検をすることで、修整すべき点が見えてくるからです。

このひと手間を省略してしまうと、制作が進んでいく途中で「行き詰ます」こともあります。

途中から大きく変更するとなると、全体のイメージが崩れることにもなりますので、最初のうちに解決しておきましょう。

その後、改めて輪郭線を整える際には、それまでに使っていた鉛筆よりも2段階明るい鉛筆で優しく軽く整えましょう。

つまり、2Bで当初のデッサンしていた場合には、HBで優しく整えるということです。その理由は、濃い鉛筆でしっかり輪郭を描いてしまうと「不自然な作品」になってしまうからです。

次に、細部を描き加えていきますが、この時の鉛筆の握り方は、「文字を書くときの握り方」に変えて細かい部分や特徴的なディテールを描き込みます。

この段階では、モチーフの特徴を正確に再現することに注意しましょう。また、必要に応じて線を修整したり、形を調整したりすることも重要です。

(4) ステップ4 - 陰影の追加

ディテール(詳細)を描き終えましたら、次に陰影を追加していきます。光源の位置を確認し、光の当たる部分と影になる部分を描き分けます。

この時の描いていく順序は、一番濃い色のところから描き始めます。そして徐々に明るいところへと描き進むことが描きやすい手順です。

陰影を付けることで、モチーフに立体感を与え、よりリアルな表現が可能になります。クロスハッチングやブレンディングなどのテクニックを駆使して、陰影を自然に表現しましょう。

(5) ステップ5 - 質感の表現

次に、モチーフの質感を表現します。木目、金属の光沢、布の柔らかさなど、描くモチーフの素材感を再現するために、鉛筆の使い方を工夫します。

質感をリアルに描くことで、デッサンがより活き活きとしたものになります。さまざまな鉛筆の硬さや線の描き方を試しながら、質感を表現しましょう。

(6) ステップ6 - 最終調整

最後に、全体を見直して最終調整を行います。細かい部分の修整や陰影の調整を行い、全体のバランスを整えます。この段階では、細部まで丁寧に仕上げることが重要です。

ここでの最終調整では、今まで一番濃い色として扱ってきたところを、もう一段濃い色にしてみましょう。あなたがそれまで一番濃い色として扱っていたトーンが3Bであったならば、4Bを使うということです。

また、ハイライト部分を再度入念に「練り消しゴム」で拭き取り、デッサンにさらなる深みとリアリティ(現実性)を与えることができます。

つまり、仕上では、濃いところと明るいところのメリハリを強調するということです。

(7) ステップ7 - 仕上げと保存

作品が完成しましたら、「サイン」と「制作年月」も入れておきましょう。尚、サインや制昨年を目立たせすぎると、観てくださる人の目を引き寄せてしまいますので、小さめ・薄めがオススメです。

そして、仕上げとして固定用スプレー(フィキサチーフ)を使って鉛筆を定着させます。これにより、描いた線が擦れてしまうのを防ぎ、長期間保存できるようになります。

また、フィキサチーフは、気温が低い時には、バケツや洗面器に湯を張り、温めてからよく振って使いましょう。画面から20cm~30cmほど離して均一に、噴霧しすぎないようにすることがコツです。

尚、完成したデッサンを保存する際は、湿気や直射日光を避ける場所に保管しましょう。

これらのステップを順番に実践することで、初心者の人でも確実にデッサンを進めていくことができます。基本的なステップをしっかりと辿ることで、より質の高い作品を描き上げることができるでしょう。

6 初心者向けの簡単な練習方法

鉛筆デッサンや鉛筆画の技術を上達させるためには、基本的な練習を積み重ねることが重要です。本章では、初心者の人でも取り組みやすい簡単な練習方法を紹介します。

これらの練習方法を実践することで、デッサンや鉛筆画の基礎力を着実に向上させることができます。

(1) 線を描く練習

まずは、基本中の基本である線を描く練習から始めましょう。直線や曲線を繰り返し描くことで、鉛筆の扱いに慣れ、手の動きをコントロールする力を養い、安定した線を引く練習になります。

この場合には、スケッチブックや専用の紙ではなく、それこそ「チラシの裏」や不要な紙などでもよいのです。

スケッチブックや専用の紙で、基礎練習するともったいないので、大切に使いましょう。

(2) 形を捉える練習

次に、基本的な形を描く練習を行います。円、四角形、三角形などの簡単な形を描くことで、物の形を正確に捉える力を養います。

これらの基本形を組み合わせて、複雑な形を描く練習も効果的です。たとえば、リンゴやボールのような簡単な静物を描いてみましょう。この辺から、スケッチブックや専用の紙 に変えましょう。^^

(3) 陰影をつける練習

陰影の表現は、デッサンの中で非常に重要な技術です。光と影の関係を理解し、スケッチブックや紙の上で再現する練習を、簡単な形に陰影をつける練習から始めます。

たとえば、球体を描き、光源を確認して明るい部分と暗い部分を描き分けます。これにより、立体感を出す練習ができます。自宅では、既述していますが、「白い卵」等で試してみましょう。

(4) グラデーションを描く練習

グラデーション(階調)は、鉛筆の濃淡を滑らかに変化させる技術です。紙の一端からもう一端まで、徐々に濃くしたり薄くしたりする練習を行います。

この練習を繰り返すことで、筆圧をコントロールし、滑らかな陰影を描く力を身につけることができます。

(5) モチーフの観察と描写

実際のモチーフを観察し、それを描く練習も非常に重要です。まずは身の回りの簡単な物をモチーフに選びます。花瓶、野菜、果物、コップなど、シンプルな形状で無地のものがオススメです。

観察する際には、形、陰影、質感に注目し、それをスケッチブックや紙の上で再現しましょう。

尚、繰り返しになりますが、細かい柄や模様の入っているモチーフは避けましょう。挫折の原因になります。

(6) スケッチブックを持ち歩く

小さい(A5程度)スケッチブックを持ち歩き、空いた時間にスケッチをする習慣をつけられると有効に作用できます。

外出先で見つけた風景や人々、物などを短時間でスケッチすることで、観察力や描写力が自然と向上します。

しかし、人物を描く際には、注意しながら集中しないと「トラブルの原因」にもなりますので、用心が必要です。^^

尚、日々のスケッチを見返すことで、自身の成長を確認することができます。

(7) 模写を取り入れる

模写は、既存の作品を見ながらそれを再現する練習方法です。優れたデッサン作品を模写することで、プロの技術や表現方法を学ぶことができます。

美術書やインターネットで見つけたデッサンを参考に、自身のスケッチブックに模写してみましょう。この記事に載せています、筆者の作品も模写してみてください。

これらの練習方法を継続的に行うことで、鉛筆デッサンや鉛筆画の基本技術をしっかりと身につけることができます。

初心者の人も、焦らずに一歩一歩進めていくことで、着実にスキルアップすることができるでしょう。

7 よくある間違いとその対処法

鉛筆デッサンや鉛筆画において、初心者の人が間違えがちな要因とその対処法を理解することは、上達への近道になります。

本章では、よくある間違いとその対処法について説明します。これらを知ることで、効率的にデッサン技術を向上させることができます。

(1) 線が硬くなりすぎる

初心者の人がよく間違うことの一つには、線が硬くなりすぎることです。スケッチブックや紙に、強い筆圧で描き込むと、線が硬く不自然になります。

この問題を解決するためには、鉛筆を軽く握り、柔らかいタッチで描く練習をしましょう。手首の力を抜き、軽い線から始めて徐々に濃くしていくと、自然な線を描くことができます。

(2) プロポーションの狂い

デッサンにおいて、プロポーション(比率)が狂ってしまうこともよくある間違いです。モチーフの形やサイズを正確に捉えることが難しい場合には、グリッドテクニックを使うと良いでしょう。

スケッチブックや紙に格子状の線を引き、モチーフを同じように格子状に分割して描くことで、正確なプロポーションを保つことができます。

(3) 陰影の不足

陰影をうまく表現できないことも、初心者によく見られる間違いです。陰影が不足すると、絵が平面的になり、立体感が失われます。

この問題を解決するためには、光源の位置を確認し、コントラスト(明暗差)をしっかりつけることが大切です。クロスハッチングやブレンディングを使って、自然な陰影を表現する練習をしましょう。

(4) ディテールの描き込みすぎ

初心者の人は、全体のバランスを無視してディテール(詳細)にこだわりすぎることがあります。これにより、作品全体の調和が崩れることもあります。

まずは、全体の形をしっかりと捉え、その後に細部を描き込むように心がけましょう。ラフスケッチの段階で全体のバランスを確認することが重要です。

あなたが、作品の中で一番目立たせたい部分には、細密描写をどんどんしましょう。

しかし、あなたが初めから脇役と思っているモチーフが複雑な形状をしていたり、複雑な模様や柄が入っている場合には、それらは省略して描くこともテクニックの一つになります。

そうすることで、あなたの引き立てたいと思っている主題や主役を引き立てられるからです。

場合によっては、脇役のモチーフに細密描写した場合には、「脇役のハイライトを抑えて描く」ことによって、主役や主題を引き立てられることにもつながります。

(5) 観察不足

デッサンを描く際に、モチーフをしっかり観察できていないと、細部を正確に描けません。観察力を養うためには、描き始める前にモチーフをじっくりと観察する習慣をつけましょう。

形状、陰影、質感など、細部に注意を払い、観察した内容をデッサンに反映させるように心がけます。

尚、背景についても観察すると同時に、適切な背景がない場合には、どのような背景にするべきかを考えましょう。

あなたの描こうとしているモチーフの背景に、濃いトーンを持ってくることで、全体を引き締めることもできます。上の作品を参考にしてください。

(6) 鉛筆の使い方の偏り

初心者の人は、特定の硬さの鉛筆だけを使いがちです。これにより、表現の幅が狭くなってしまいます。

さまざまな硬さの鉛筆を使い分けることで、豊かな表現が可能になります。異なる硬さの鉛筆を使って練習し、それぞれの特徴を理解することが大切です。

(7) 時間をかけすぎる

細部にこだわりすぎて、時間をかけすぎると、全体のバランスを見失うことがあります。限られた時間内でスケッチを行うことで、素早く全体のバランスを捉える練習ができます。

タイマーを使って短時間でスケッチする練習を取り入れ、効率よく描く力も養いましょう。これは、速写(クロッキー)という制作手法ですが、せいぜい10分程度の時間で、輪郭を捉える練習は集中力が付きます。

これらのよくある間違いとその対処法を理解し、実践することで、鉛筆デッサンの技術を着実に向上させることができます。初心者の人も、これらのポイントに注意してデッサンに取り組んでみてください。

参考: クロッキーとは?クロッキーのやり方・描き方コツを解説 - イラスト・漫画(マンガ)教室 egaco(エガコ) (smiles55.jp)

8 上達のための継続的な練習方法

鉛筆デッサンや、鉛筆画の技術を向上させるためには、継続的な練習が欠かせません。本章では、初心者から中級者、さらには上級者を目指す人々に向けて、上達のための効果的な練習方法を紹介します。

これらの方法を取り入れることで、持続的に技術を向上させることができます。

(1) 毎日のデッサン習慣

デッサンの技術を上達させるためには、毎日少しずつでも描く習慣をつけることが重要です。毎日20分から30分程度のデッサンを行うことでも、手の動きや観察力が自然と向上します。

スケッチブックを持ち歩き、隙間時間にスケッチすることで、日常的にデッサンを練習できます。

短時間であっても上達するコツは、完全に集中できるかどうかです。時間に追われていたり、イライラしているような精神状態では練習になりません。

あなたが落ち着いて、澄んだ気持ちでいられるときに画面に向き合いましょう。また、この場合であっても、週に一日はたっぷりと時間を取って、取り組むようにしましょう。

毎日短時間での完結でも良いのですが、毎日少しづつ作品を仕上げていくことでも、着実に実力を培っていけます。

(2) チャレンジングなモチーフを選ぶ

あなたが、「余計なことは何も考えずに楽しんで」5作品ほど描いたところで、徐々に難易度を上げていくようにしましょう。

継続的に上達するためには、簡単なモチーフだけでなく、チャレンジングなモチーフに取り組むことも大切です。

複雑な形状や質感を持つモチーフを描くことで、新しい技術や表現方法を学ぶことができます。たとえば、ガラスや金属、布などの異なる素材を描いてみると良いでしょう。

尚、静物(花を含む)・人物・動物・風景・心象風景などのように、さまざまなジャンルへ順番に取り組むことを自らに課すことでも、上達の速度を速めることが可能になります。

(3) スケッチ会やデッサン教室に参加する

スケッチ会やデッサン教室に参加することで、他の人と一緒に描く経験を積むことができます。これにより、異なる視点や技術を学ぶことができて、自身の技術を向上させるきっかけにもつながります。

また、フィードバック(批評)を受けることで、自身の弱点を客観的に知ることができて、改善点を見つけやすくなります。

(4) 模写とオリジナル作品のバランス

模写は、技術を学ぶための良い方法ですが、オリジナルの作品を描くことが重要です。模写を通じてプロの技術を学びながら、オリジナルの作品で自身のスタイルを確立していくと良いでしょう。

これにより、技術と創造力の両方を、バランスよく向上させることができます。

(5) 自己評価と目標設定

定期的に自身の作品を見直し、自己評価を行うことも重要です。過去の作品と比較することで、自身の進歩を確認し、改善点を見つけることができます。

また、短期的および長期的な目標を設定することで、具体的な練習計画を立てることができます。たとえば、「1ヶ月でポートレート(肖像画)を上達させる」などの目標を設定すると良いでしょう。

(6) 多様な技法を試す

デッサンの技術を上達させるためには、多様な技法を試してみることも効果的です。クロスハッチング、ブレンディング、点描など、さまざまな技法を取り入れて練習することで、表現の幅が広がります。

また、新しい技法に挑戦することで、デッサンの楽しさを再発見することができます。

(7) 振り返りと継続

練習の成果を定期的に振り返ることも重要です。毎月や毎週、自身の作品を見返し、どの部分が改善されたか、どの部分がまだ課題なのかを確認します。

この振り返りを通じて、次の練習に向けた計画を立てることができます。継続的な練習と振り返りを行うことで、着実にデッサン技術を向上させることができます。

これらの継続的な練習方法を取り入れることで、鉛筆デッサンや鉛筆画の技術を着実に向上させることができます。自身のペースで無理なく続けることが、上達への鍵です。

9 まとめ

鉛筆デッサンや鉛筆画は、初心者の人でも手軽に始められる魅力的なアートです。基本的なツールさえ揃えれば、自宅や外出先でも楽しむことができます。

デッサンを始めるためには、まず必要な基本ツールを揃えることが重要です。鉛筆、紙、消しゴム、鉛筆削り、ブレンディングツール、定規、コンパス、クリップボードなどを用意しましょう。

これらのツールを揃えることで、スムーズにデッサンを始めることができます。また、デッサンの基本テクニックを身につけることも大切です。

クロスハッチングやブロッキング、スケッチング、グリッドテクニック、ブレンディング、ライティング、線の強弱などを練習することで、描きたいものをより正確に表現できるようになれます。

これらのテクニックを習得することで、デッサンの幅が広がり、作品の質も向上します。

実際のデッサンを進める際には、準備と観察、ラフスケッチ、ディテールの追加、陰影の追加、質感の表現、最終調整、仕上げと保存というステップを踏むことが重要です。

これらのステップを順番に実践することで、初心者の人でも効果的に鉛筆デッサンや鉛筆画を制作することができます。

また、デッサンを継続的に練習するためには、毎日のデッサン習慣をつけることは重要です。簡単なモチーフから始め、徐々にチャレンジングなモチーフに挑戦することで、技術を向上させることができます。

スケッチ会やデッサン教室に参加することで、他の人との交流を通じて新しい技術や視点を学ぶことができます。よくある間違いとその対処法を知ることも大切です。

線が硬くなりすぎる、プロポーションが狂う、陰影が不足する、ディテールの描き込みすぎ、観察不足、鉛筆の使い方の偏り、時間をかけすぎるなどの間違いを防ぐことを心がけましょう。

観察力を養い、さまざまな鉛筆を使い分けることでも、表現の幅を広げることができます。

最後に、上達のための継続的な練習方法として、模写とオリジナル作品のバランスをとりながら、自己評価と目標設定を行い、多様な技法を試すことが重要です。

定期的に作品を振り返り、改善点を見つけて次の練習に活かすことで、着実に技術を向上させることができます。

これらのポイントを踏まえて鉛筆デッサンや鉛筆画に取り組むことで、初心者の人鉛筆でも確実にスキルアップし、より質の高い作品を描くことができるようになれます。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

よろしければサポートお願いします! いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!^^