天叢雲剣と布都御魂剣

天叢雲剣と言うよりも草薙剣(くさなぎのつるぎ)と言う方が通りが良いでしょうか?

上の二つは「あめのむらくものつるぎ」と「ふつのみたまのつるぎ」と読みます。

さらっと「ふつのみたまのつるぎ」と書きましたが「ふつしみたまのつるぎ」と言うのもあり、どれが何を指すのかも分かりにくいところがあります。

「ふつしみたまのつるぎ」は布都斯魂剣と書きますが、別名を天羽々斬剣(あめのはばきりのつるぎ)と言います。

布都御霊剣と布都斯霊剣は供に石上神宮に祀られていたと伝わる神剣です。

石上神宮というと七支刀を思い浮かべますが、それは左右に三つの枝刃が付く特異な形のものです。

どうやら百済から献上された――あるいは贈呈されたものらしいです。

形からすれば、どう考えても実用ではなくて祭祀用でしょうか。

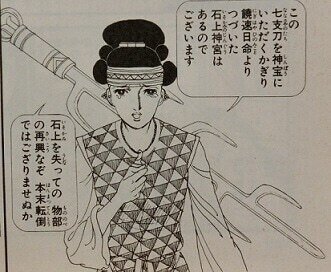

「日出ずる処の天子」では布都姫が奉じて雨乞いをしていました。

ただ、この漫画の一コマでの布都妃の説明はよく人口に膾炙する話ではありますが、正確ではありません。

誤解を招く説明というだけで間違ってもいないのですが・・・・・・

饒速日命(にぎはやひのみこと)は大和の豪族・長髄彦(ながずねひこ)が奉ずる神。実は神武東征に先立ち河内に降臨した神らしいです。

神武天皇は東征の際に最初は長髄彦に敗れて撤退。

それで次は熊野に上陸することになる訳ですが、そこで建御雷之男神(たけみかづちのおのかみ)から授かるのが布都御魂剣(ふつのみたまのつるぎ)です。

元々はこの武神にして雷神の建御雷之男神の佩刀だったとか。

この剣の威力で一同は力が甦り、熊野の豪族を打ち従えることに成功します。

石上神宮のご神体はこの布都御魂剣(ふつのみたまのけん)だそうです。

邇邇芸命(ににぎのみこと)の天孫である神武天皇が建御雷之男神から授かった剣を賜り、ご神体とした一族が物部氏で、饒速日命の子孫だと言い伝えられたのでしょう。

さて、もう一つの神剣である布都斯魂剣(ふつしみたまのけん)は素戔嗚尊(すさのおのみこと)の佩刀です。天羽々斬剣とも呼ばれますが、八岐大蛇を退治した際に、倒した八岐大蛇を切り刻んだのがこれに当たります。

切り刻む途中で硬いものに当たって欠けてしまうのですが、その硬いものの方こそが天叢雲剣になります。

これは貴重なものだと素戔嗚尊(すさのおのみこと)が天照大神(あまてらすおおみかみ)に献上するのです。

天叢雲剣(=草薙剣)については壇ノ浦の合戦で失われたという説が流布していますが(私もそう思い込んでいました)、あれは「写し」(=レプリカに近い?)だそうで、本体は今も熱田神宮のご本尊として伝わっています・・・・・

さて、布都御魂剣と布都斯魂剣の方が物部氏の威厳を示すには相応しいと感じるのですが、どうでしょう。

「日出ずる処の天子」の中の布都姫も布都御魂剣を奉じて雨乞いをすれば、神意を示せたかも知れませんね。

布都御魂剣は鹿島神宮にも御祭神の武甕槌大神(たけみかづちのおおかみ)の佩刀「韴霊剣(ふつのみたまのつるぎ)」として伝わってます(国宝)。

と言うことで(どういうこと?)、私が執筆中の聖徳太子関連の小説では、布都斯魂剣(ふつしみたまのつるぎ)を登場させようかと考えているのですが、上手くいかない・・・・・・

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?