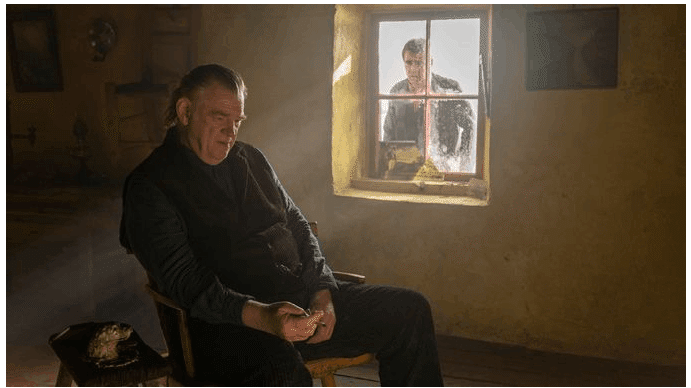

映画の感想『イニシェリン島の精霊』

『イニシェリン島の精霊』という映画を公開日に観賞してきたので、note に投稿しようと思います。公開日に映画を観ることは人生初めてのことで、とても贅沢な気分を味わいました。映画の内容にとても心を動かされてしまい、いろいろ覚え書きしていたら、感想というより考察のようなものになってしまったので、途中からネタバレ有りになります。

あらすじ

本作の舞台は本土が内戦に揺れる1923年、アイルランドの孤島、イニシェリン島。島民全員が顔見知りのこの平和な小さな島で、気のいい男パードリックは長年友情を育んできたはずだった友人コルムに突然の絶縁を告げられる。急な出来事に動揺を隠せないパードリックだったが、理由はわからない。賢明な妹シボーンや風変わりな隣人ドミニクの力も借りて事態を好転させようとするが、ついにコルムから「これ以上自分に関わると自分の指を切り落とす」と恐ろしい宣言をされる。美しい海と空に囲まれた穏やかなこの島に、死を知らせると言い伝えられる“精霊”が降り立つ。その先には誰もが想像しえなかった衝撃的な結末が待っていた…。

登場人物

パードリック:本作主人公。イニシェリン島で羊飼いで生計を立てている。ペットにロバがいる。

コルム:パードリックの親友。突然絶縁を迫る。

シボーン:パードリックの妹。読書好き。

ドミニク:風変りな隣人とされている。若者。

友達をやめるということ

二人の関係については詳しいことはわからない。親友であるという情報があるだけで、二人の友情がいつ始まったのかは何も語られない。コルムが「15年後には何もなさないまま死ぬ」と言っているように、1900年代の英国人の平均寿命が50歳なことを鑑みると、1923年のアイルランド人は60歳くらいが平均寿命だと考えていいだろう。すると、コルムとパードリックは年が近いと思われるため、45歳くらいが妥当だということになる。45歳……? 何歩か譲ってパードリックはそう見えないことはないが、コルムはどう考えても60代の容貌である。少なくとも現代から見ればそう見える。

それはともかく、寿命を少し延ばして65歳で自分たちは死ぬだろうとコルムが言っているのだとしたら、コルムとパードリックの年齢は45歳〜50歳だと考えられる。イニシェリン島で45年の月日を共に過ごしてきた二人が、突然友達関係をやめることは可能なのだろうか。

イニシェリン島はアラン諸島の一つの島を舞台にしている。アラン諸島にイニッシャーという島があるが、おそらくここが想定した島だと考えられる。実際の撮影はイニシュモア島で行なったようだが、とにかくここは本土から近く、そしてとても小さな島なのだ。アラン諸島全体で人口が1300人前後だとされている。その中でもひときわ小さい島であるイニシェリン島の人口はせいぜい500人程度だろうか。全員の顔は無理かもしれないが、半数以上の人たちは顔見知りで、誰が誰だかわかる。同世代であれば小さい頃から知っていて当然だ。

そうすると、10代の頃から知っているとしても、コルムとパードリックは30年以上の付き合いはあるだろうと考えられる。これだけ付き合いが長いと、そもそも二人の関係に友情という言葉を使っているのは不釣り合いのように聞こえる。単なる友情じゃないとか、普通の友情とはレベルが違うとか、そういう話ではない。もちろんそういう言い方もできるかもしれないが、30年という年月はそういった言葉を超えるものとして存在しているはずだ。お互いの性格はもちろんのこと、お互いどんな人生を送ってきたかまで十二分に把握しているだろう。それにこんな小さな島なのだ。否応がなくお互いの人生にお互いの何らかの存在が刻み込まれているに違いない。

しかし、そんな二人の友人関係にある日突然終わりが訪れる。

※ここから以降はネタバレ含みます。お気をつけください。

どうしてコルムは思考や創作に時間を使いたくなったのか?

きっかけはコルムがパードリックにもう友達をやめると伝えたことだ。友達をやめるということは、この島ではどんな意味なのか。それを考えることは難しい。それは、島ではそもそもそういった発想をすること自体が考えられない、ナンセンスなことだと思われるからだ。小さなインシェリン島では誰もがお互いを知り、誰が何をしたのか、島でどんな事件や事故が起こったのか、すぐに噂が広まる。そんな島の住民同士でお互いに「会話をしない」ということ自体が、不可解なことのように思える。だからこそ、コルムの発言に周囲の人間は狂気や病気だと、訝しい目を向ける。パードリックが「ただ良いヤツ」だからこそ、それは対称的に狂気に見える。

「ただ嫌いになった」

毎日共にパブで酒を飲み、団らんを楽しんでいた仲が終わる。わけもわからないパードリックは理由を聞くが、返答は「嫌いになり、そしてそれはお前が退屈だからだ」ということだった。退屈……この言葉の意味はとても大きい。

コルムはパードリック自身が嫌いなのではない。「退屈」であることが嫌いになった。その理由に、パードリックが酒に酔い、モーツァルト合戦をコルムに仕掛けたシーンについて、コルムは「おもしろいところ」だったと話している。その証拠に脚本の構成は、このシーンを意味を際立たせるように、パードリックは「良いヤツ」をところどころで連発するし、酒を呑まなければ「良いヤツ」だという話も数か所出てくる。

パードリックの妹シボーンは「この島の男たちはみんな退屈」だともいう。小さな島であり、娯楽は少ない。仕事も自分たちの生活ができる範囲で働けばいいだけだ。パードリックはヤギとロバの世話をしてミルクを売って生計を立てている。コルムは正直何をしているかわからない。おそらく若い頃に何かしら働いていて今は年金生活で充分なのだろう。他の男性も同じような感じの過ごし方をしており、午前中に仕事が終われば昼過ぎには島の連中はみなパブに集まる。夜はそこで会話や音楽を楽しみ、家に帰り、夕食を食べると就寝時間だ。平凡な日常、同じことの繰り返し、現代人の眼から見ると、こうした生活はコルムと同じように「退屈だ」と感じるのかもしれない。

ハイデガー 気晴らしと退屈

ドイツの哲学者ハイデガーは、人間は生きている限り「退屈」を常に感じていると指摘している。そのために「気晴らし」に身を投じる。「気晴らし」とは電車を待つ間にスマホを見たり、何もしない時間に耐えられなくなって娯楽に走ることである。ハンナ・アーレントも人間を<労働する動物>というように定義し、以下のように述べている。

「<労働する動物>の余暇時間は、消費以外には使用されず、時間があまればあまるほど、その食欲は貪欲となり、渇望的になる」。 つまり仮に労働から解放され自由な時間や空間を手にしたとしても、その手にした余暇をまた消費に使ってしまう。これはハイデガーのいう現存在は非本来的な生き方をしており、常に「気晴らし」をすることで時間を消費しているという指摘を思い起こさせる。

「退屈」を感じる人間は、その退屈している<時間>に我慢ができないものだ。人間は何もない時間、まさに空虚な時間に不安を感じる。止まっているように感じる時間に不安を感じるのだ。コルムはパードリックを見ていて、パードリックと話をしていて、まず彼のことを退屈な男だと感じるようになった。そして、彼と過ごす時間を退屈だと感じるようになった。つまりコルムは、パードリックとの時間に「気晴らし」ができなくなったわけだ。それでも若い頃は自分も仕事をしていたし、疲れもあったかもしれない。しかし、年をとって特にやることもない今は、パードリックと友人として過ごす時間に耐えられなくなってしまった。パードリックとの時間は「気晴らし」にはならず、「退屈」を感じるようになった。パードリックは「気晴らし」ができているように見える。パードリックはコルムとまだ話をしたいと思っているし、友人関係を続けたいと思っている。しかし、コルムはそれが許せない。退屈に耐えられない。なぜなら「退屈」は空虚な時間であり、不安だからだ。

マーティン・マクドナーはそれについてこう話す。

「来る日も来る日も同じことを繰り返し、同じ人としか会わない島の暮らしは偏狭になりがち。そんな島での静かな毎日が、ある日破壊されたら……という発想です」

時間に耐えられないコルム

哲学者の國分功一郎は『暇と退屈の倫理学』のなかで、ハイデガーの退屈論について次のように述べている。

第二形式の退屈は、第一形式の退屈と混じりあうような「気晴らし」をする退屈である。

仕事をしていて友人のパーティに呼ばれる。週末の土曜日の夕方、事前に予定をあけていて準備もしていた。それなりの身支度をしてパーティに参加する。食事はおいしいし、普段出会わない出会いもあり、会話も盛り上がり、パーティ自体は楽しめた。だが、家に帰ってくるとふと思いにふける。「ああ、自分は退屈していたのだ」。これが第二形式の退屈である。第一形式の「なんとなく退屈だ」の声から逃れるにあたり、日々の仕事のどれになることを選択すれば第一形式の<空虚放置>の退屈があらわれ、その退屈と混じりあうように<気晴らし>を行うことで第二形式の退屈があらわれる。

第三形式の退屈は第一形式と繋がっている。それは「なんとなく退屈だ」という深い退屈である。人間はこの「なんとなく退屈だ」に直面することはイヤであり、私たちが永遠に悩まされている問題である。その声から逃れたいと思い、第一形式の退屈に突入する。これら二つはそれぞれ一つの同じ運動の一部であるといえる。

いずれの人間にしても、退屈は訪れる。第一の形式は空虚な時間として襲ってくる。電車を待つ時間、誰かを待つ時間、何もすることがない時間に私たちは<退屈>を感じ、<気晴らし>を試みる。<退屈>している時間を悪いことをしている、もったいないことをしているとまで感じるようになっている。

そして、第二の退屈は「なんとなく退屈だ」と思うことである。それは第一の退屈を回避するために行なった「充実した気晴らし」とでも呼んでいいような体験をした場合でも、ふとそう感じる。いや、集中した時間や濃い体験をした後だからこそ、むしろ強くそう感じるのだ。疲れたと感じ、身体や精神が回復してくると、徐々にその不安が押し寄せてくる。ほんの昨日、ほんの数時間前、あんなに幸福な体験をしたのに、あんなにワクワクしたのに、「なんだかまだ足りない気がする」と思ってしまう。

同じように、コルムは「なんとなく退屈」な時間から逃れようと考えた。考えたかは定かではないが、その時間を嫌だと思った。そして、思考や創作が<退屈>よりも高尚なものだと思った。パードリックとの友情よりもモーツァルトのように創作が歴史に残ることに価値があると思ったわけである。

それぞれの価値観

ここまできて、最初の問いに戻る。どうしてコルムは思考や創作に時間を使いたくなったのだろうか。それは<時間>に耐えられなかったからであり、<退屈>さを感じてしまうパードリックとの<時間>に嫌気がさしたからである。時間というものはとてつもなくのろいものだ。「時間がない」、「時間は限られている」と多くの人はいうが、実際に私たちはそう感じていない。大局的に、パースペクティブに見ると、人間の一生で使える時間はとても短く、限られている。しかし、私たちが過ごす日常の1分1秒について、私たちは常日頃からとても「遅い」と感じている。

例えば、「時間がない」から限られた時間で読書をしたり、勉強をしたりする。資格の勉強でも英語の勉強でも、社内昇進のため試験勉強でも何でもいい。「時間がない」と思うから地道な作業に取り組む。しかし、大局的に見ると時間はまったく足りなく思うが、一瞬一瞬の経験に目を向けると、時間が過ぎるのが「遅い」と感じている。時間がないから英単語を覚えるために机に向かう。まずは30分間集中して新しい単語を覚える。その30分間はつらく、苦しく、忍耐力のいる時間だ。楽しいと感じる人もなかにはいるだろう。しかし、成果を出すための実際の地道な作業は、とても我慢のいる時間であり、人間はこの時間が過ぎるのがとても長く、のろく感じるものだ。ただ、後から見ると、やはり「時間は限られているよね」となる。

コルムはパードリックとの時間に退屈を感じて、我慢ができなくなってしまった。嫌気がさしてしまったから創作や思考の時間を使うようになった。これはコルム個人の価値観である。反対に、パードリックは友情に価値を感じる。歴史など関係ないし、モーツァルトの名前など知らない。世の中に存在は残らない友情かもしれないが、そこには創作や思考にまさるとも劣らない友情がある。どちらのほうが価値があるとはいえないし、そうする必要もない。しかし、コルムはそうするしかなかった。これはどういうことだろうか。どうして、コルムはパードリックとの時間を大切にしながら、思考や創作の時間を作ることができなかったのだろうか。シボーンがいうように「時間はいくらでもある」のに。

アイルランドの戦争と人間の誕生

この点について、「イニシェリン島の精霊」監督のマーティン・マクドナーは次のように述べている。

「この映画では2人の男の〈小さな戦争〉を描きつつ、背景の大きな戦争とともに、錯乱状態にある感覚をもたらしたかったのです。両方の戦争には寓話的な側面もあるので、現代のドラマとしては描けなかったでしょう。美術や衣装のスタッフの功績により、脚本の文章が鮮やかに視覚化され、衣装を着た俳優が現場に現れただけで演技の必要すらないと感じるほどで、これは私にとっても初めての体験でした」

1921年にアイルランドは独立戦争を行なう。「発端はグレートブリテンおよびアイルランド連合王国(現在のイギリス)本国政府がアイルランド自治法によって自治領成立を認めたものの、第一次世界大戦によって全計画が延期されたことである」。1921年12月、休戦協定が結ばれ、英愛条約が締結された。アイルランド共和国はイギリス連邦の下にアイルランド自由国として成立し、形式的には独立戦争は終結したが、イギリス連邦下にあることにも不満を抱く民族主義者はアイルランド内戦を起こした。 アイルランド内戦は1923年5月に終結し、各地で市街戦やテロ、ゲリラ戦の様相を呈し、一応の終結を見ている。しかし、内戦の問題は解決に至らず、北アイルランド問題は現代にも大きな影響を残している。

『イニシェリン島の精霊』はこの内戦状態の終盤、もしくは終結後の物語なわけだが、監督のマクドナーとしては映画の中では<小さな戦争>を描きたかったとしている。しかし、どうしてコルムは思考や創作に時間を使うことに価値を置いたのか、に対する答えとしてはまだ足りない。それを解く鍵としてはコルムとパードリックが最後に話すシーンが上げられるだろう。

パードリックは「内戦なんて勝手にやっていればいい」という立場である。こちらに関わってこなければそれで良いと考えている。コルムはこれに対し、それで良いとは言わないが、「昔の戦争はわかりやすかった。今はイギリスが敵か、それとも自由国が敵か」それも分からなくなっていると話している。パードリックは関わりたくないし、今の生活を壊されたくないと考えているのに対し、コルムは今起きていることについて考えようとしている。だからこそコルムは劇中で新聞を読んでいるし、情報を知っている。モーツァルトも勿論知っている。学生との交流もある。パードリックはコルム以外との付き合いは酒屋の亭主かドミニクだけである。広がりがない。

アイルランドは内戦に行きつく前に独立戦争を経験している。独立戦争とは当然のごとくイギリスからの独立を意味する。島はそれに関わっていないように見受けられるが、実際に話はそんなに簡単ではない。島で生活している以上、本土との関わりは必然のことだ。戦争や内戦で物価が上がれば島の貿易も影響を受ける。仕入れも大変で食べる物にも困る。本土の経済が発展すれば、若者は島を出ていく。実際に妹のシボーンは本土の図書館に就職したし、映画の中で描かれる若者はドミニクただ一人である……。とにかく、戦争は島にも影響を与える。物理的にも精神的にも。

アイルランドの独立はイギリス革命以降の主体の形成である。自身の主体が実践的にその国土を統治する。イギリス革命からフランス革命その後までは、その主体の生成は民の主体、つまり人間の誕生として起こった。王としての封建制度を倒すために民が利用したブルジョワ革命であると言われもするが、それでもここで初めて人間としての主体が誕生している。主体が誕生すると、国家の統治が必要であり、国家の統治はナショナリズムをうむ。ナショナリズムは各国家の独立を促す。この歴史的必然の流れに、人の無意識は自然に影響され、デモクラシーが起こる。内戦のきっかけはデモクラシーである。コルムは小さな島でデモクラシーを起こさなければいけないと考えた。決して、今まで通り島の人たちが<退屈>であってはいけないのだ。それでは歴史に何も残せない。デモクラシーこそが、思考や創作こそが、ここに人間としての主体を刻む唯一の方法なのだ。

だからこそ、コルムはパードリックとの友情と創作の両立をするわけにはいかなかった。どちらか一方を選ぶしかなかった。選ばなければ人間は誕生しないのだ。

友情の価値と創作や思考の価値、どちらも大切なものであり、どちらにも優劣は付けられるものではない。モーツァルトのように歴史に存在が残ることはそれほど重要ではない。その二つのどちらに重きを置いているか、どちらを選ぶのか、それは個々の価値観による。コルムはその価値観に従っている。退屈や怠け者をあらわすヒツジやロバを連れて歩くパードリック、賢いとされる忠犬と共に過ごすコルム、二人はとても対称的である。

問いのかたち

ここまで長くなりすぎてしまいました。これ以外にも二人の関係の男性性について、例えば昨年のウィル・スミスのビンタ事件や『ドライブ・マイ・カー』との関係について、考えてみるとおもしろいと思ってみたり、また他に気になることとして、精霊とは何か、ドミニクについて、妹のシボーンについてなど、多数あるのですが、またの機会にしようと思います。ともかくとても心動かされる、何度も思索を促されるような映画でした。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?