\ 石、積みませんか? /

11月27・28日にコンクリートを使わない「空石積み」のワークショップを長野県の木曽町にて行います。 ▶︎ https://fb.me/e/1S3ATluKX

実は、このワークショップに至るまで、かなり長い年月が過ぎているのですが(笑)、どうしても今回はコンクリを使わない「空石積み」にこだわりたく、紆余曲折ありつつも、石積みのワークショップをしてくださる 今井石工さんと繋がり、今回木曽町にお呼びすることが叶いそうです。

その土地にある石を積み上げてつくる空石積み。コンクリやモルタルを使わない昔ながらの工法で、今回も崩した石積みの石を再利用して積みなおします。この「空石積み」にこだわったのは、持続可能性があるというような理屈じゃなく、おそらく感覚とか意地とかでした。

"古民家"に住む中で

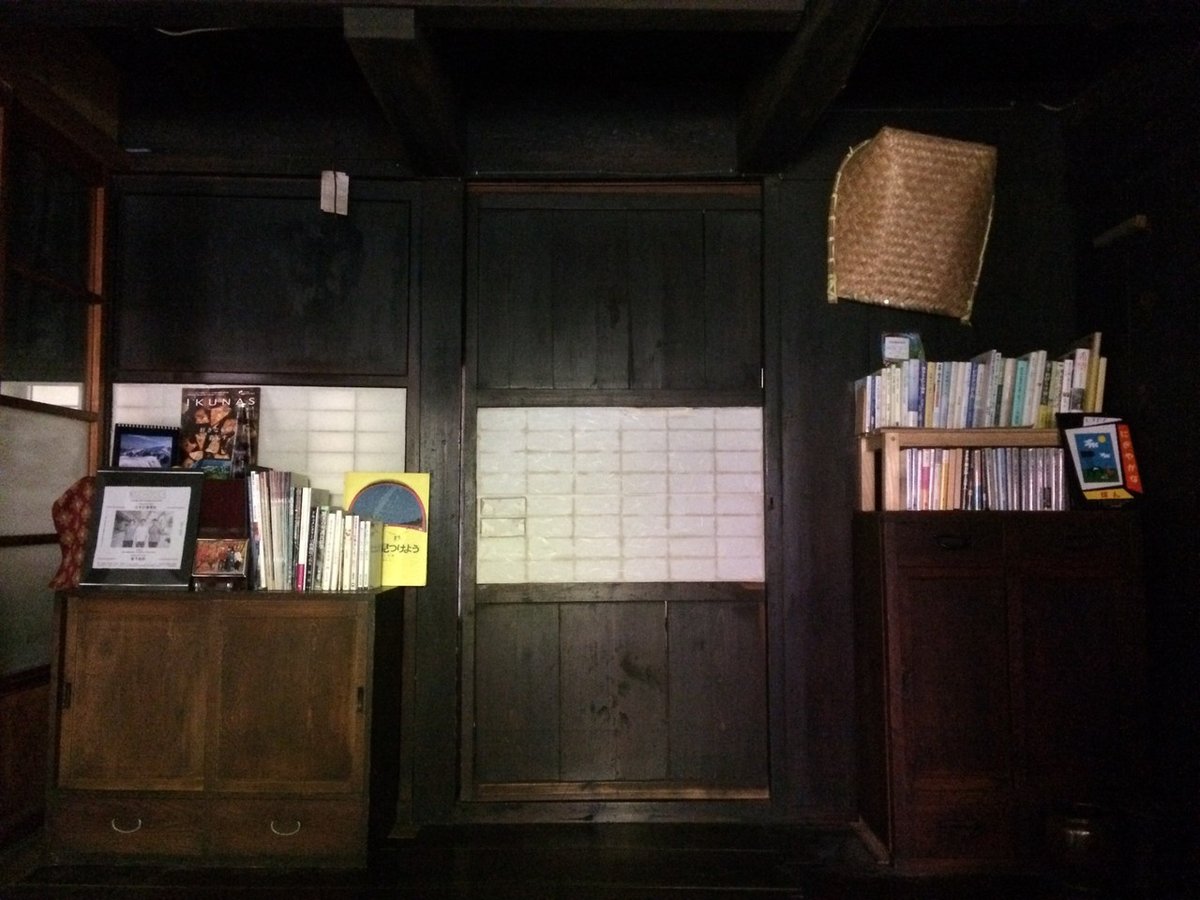

私は、2年半前から長野県木曽町にあった祖母の実家に暮らしています。20年ほど前に亡くなったひいじいちゃんが最後に住んでいた古民家で、それ以降は空き家だった家です。

高校卒業と同時に、実家のある富山を離れ、一人暮らしをし、シェアハウスにも住み「誰とどう暮らすのか」については、自分なりに考えることもありましたが、今の家に住み始めてからは、それまでとはまた違ったいろいろな感覚を持つようになりました。

家が、ゆっくり土に還っていけるお手伝いをしたいとおもったり。そして、家より先に死ぬであろう自分も、さいごは土に還っていきたいとおもうようになったり。何かを自分が成し遂げたいというより、御嶽山の登山道に落ちている石のように、目指す道の途中にただ転がる石でありたいと思ったり。自分という点ではなく、ご先祖さまから、未来に暮らすかもしれない誰かへとつづく線の中で暮らしていることを意識するようになったのだと思います。

そして、そんな感覚の中で、ひいじいちゃんがつくってくれた石積みの風景を私は残したいと思うようになりました。業者さんに頼んでなおすというより、自分もその技術に触れながら、直してみたいと(ここでは多く書きませんが、もちろん、昔のものが全て良いと思っておらず、現代の感覚や技術を取り入れることもすごく大切だと思っています)。

もうひとつ加えると、いま崩れている部分の石積みの組み方が、あまりにも汚かったので「絶対ひいじいちゃんがやったように、いい組み方をすれば、より長い年月もつ石積みになる!」と意地を張ったのもある気がします。

石積みの文化に触れて

また、講師の今井さんがワークショップをされている岐阜県恵那市の石積みの見学にいったのも、大きな節目でした。それまで直感で石積みにこだわっていたのが「やっぱり石積みだ」という確固たる思いに変わった気がします。

ともに景色を織りなす自然物や建造物とで全く違う表情をみせる石積み。その土地への溶け込み方(というより、もともと土から出てきたものだから溶け込んで当たり前なのだろうけど)に惚れ惚れしました。恵那の坂折棚田、栃久保棚田、どちらもぜひ見にいってほしいスポットです。記事内の写真も、恵那市で撮影した石積みです。

--

あらためて普段みている景色を眺めてみると、意外と石積みって多いんですよね。そして、それぞれ表情が違っておもしろい。

ふと気づくと、石積みがコンクリ壁に変わっていくのを見ていると、しょうがないのかなと思う一方で、このワークショップがきっかけになり、石積みのある景色がすこしでも多くの人の目にとまると嬉しいです 。

▶︎ https://fb.me/e/1S3ATluKX

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?