注文の多い3ヘッド最弱理論

当軒は注文の多い料理店ですからどうかそこはご承知ください。

宮沢賢治『注文の多い料理店』より

こんにちは、20年ぶりに麻雀界隈に戻った男、ダマテンおじさんです。

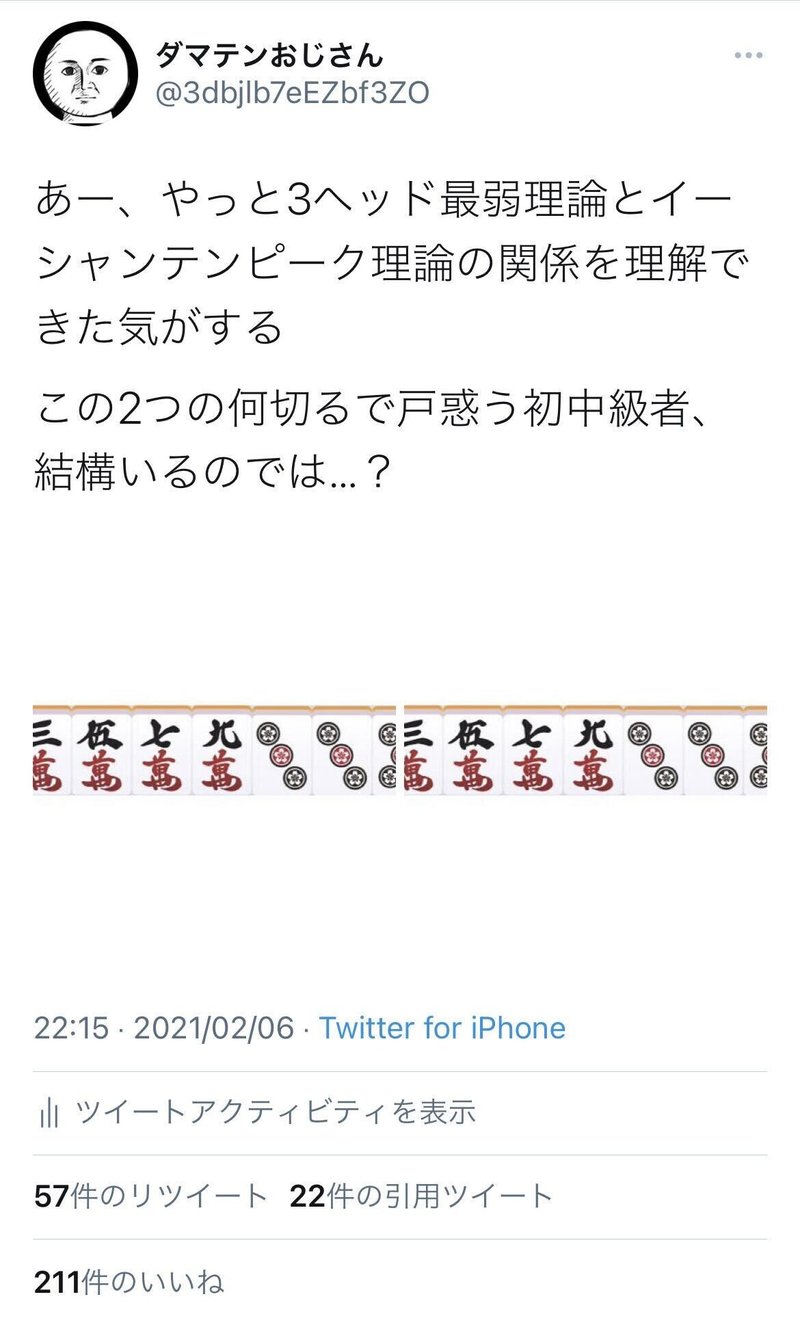

以前に、こんなつぶやきから始まる連続ツイートをしたところ、かなりの反響をいただきました。

今回のnoteでは、この連続ツイートに加筆したパワーアップバージョンをお届けしたいと思います。すでにツイートをお読みの方も、そうでない方も、ぜひ最後までお付き合いください。

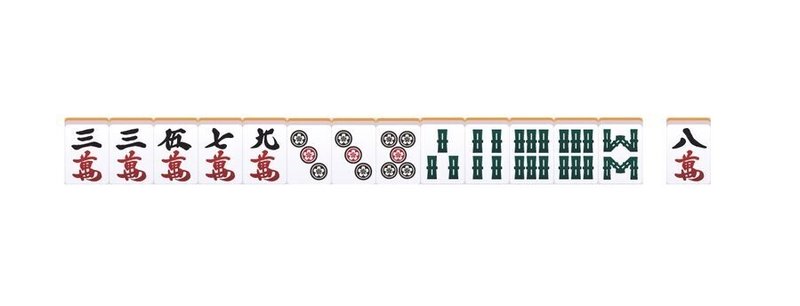

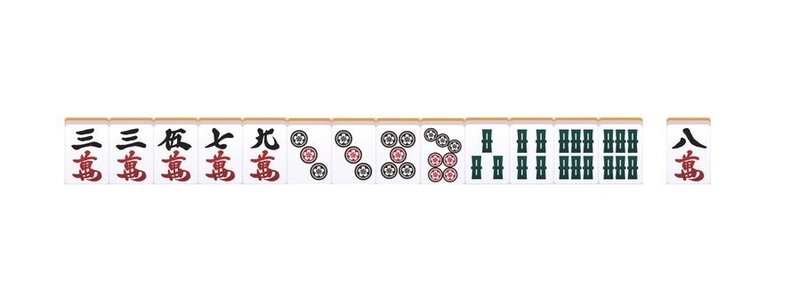

まずは、この2つの何切るを解いてみてください。

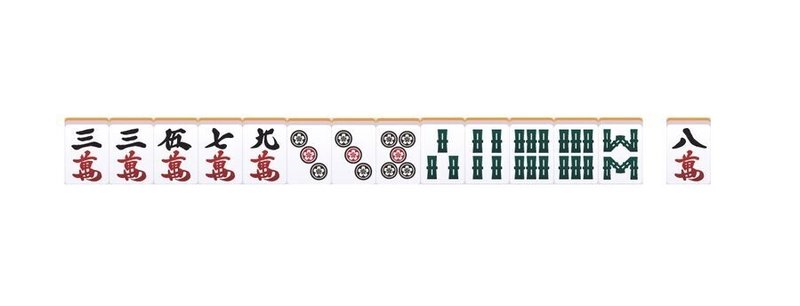

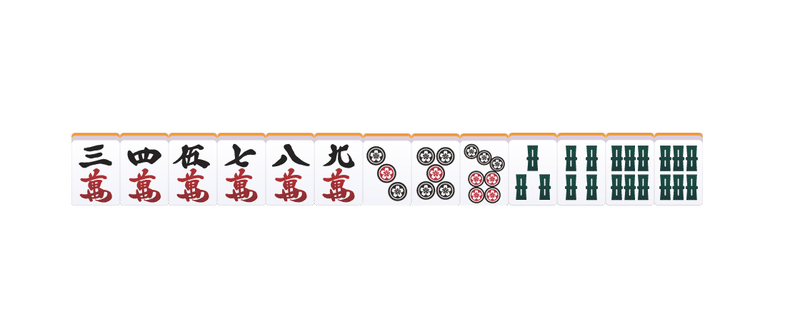

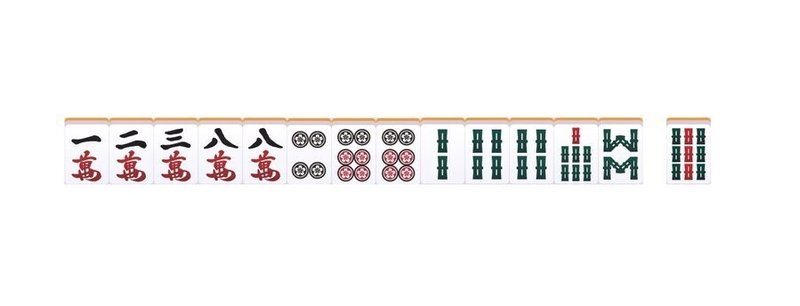

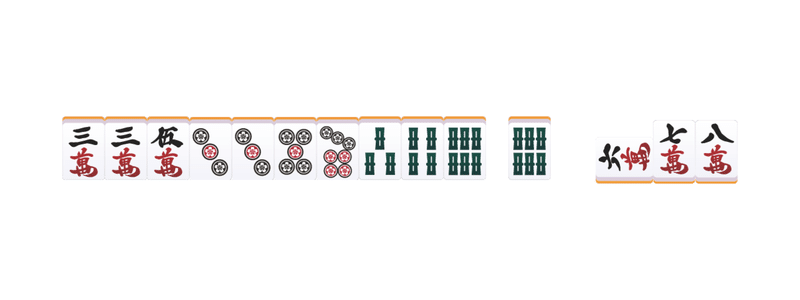

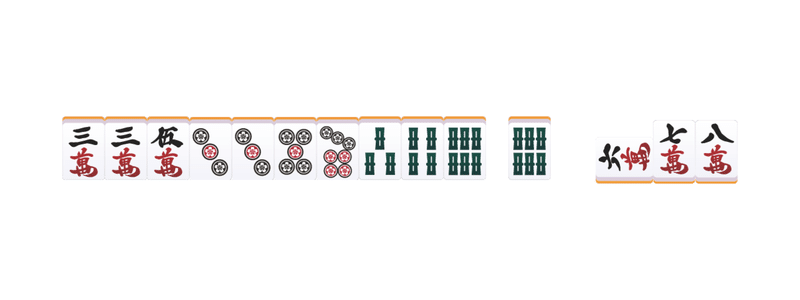

Q1

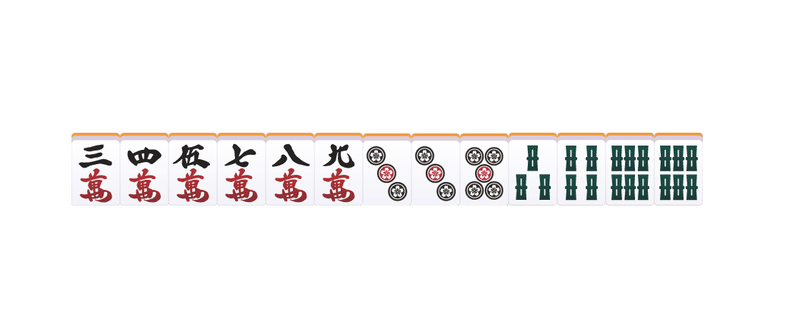

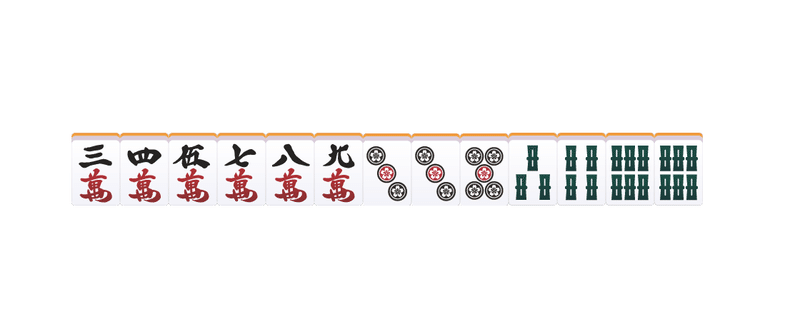

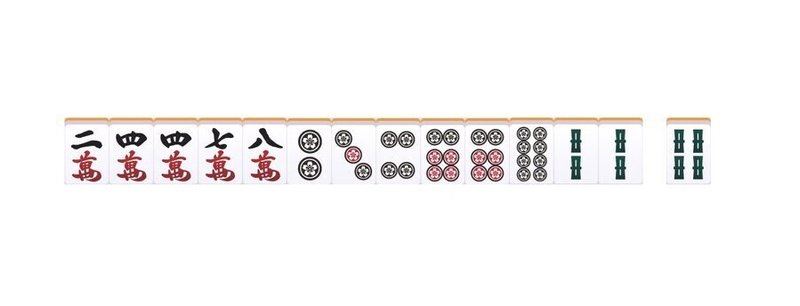

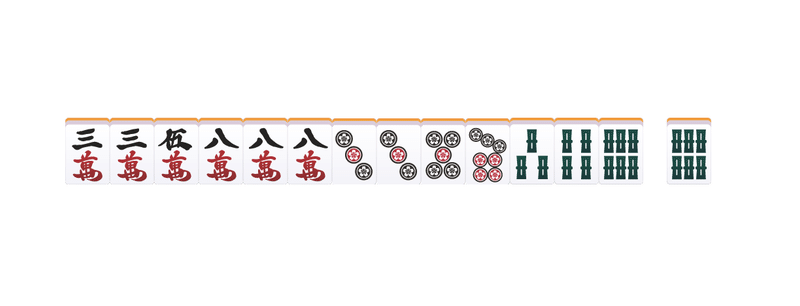

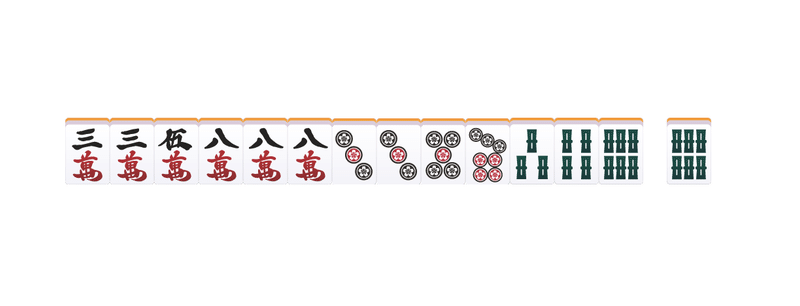

Q2

Q1は打8s、Q2は打3pが正解です。解けましたか?

1問ずつ検討していきましょう。

Q1(再掲)

打8sが正解ですが、Twitterでは打3m、打3p、打6sという回答も多く寄せられました。どれもトイツほぐしの一打ですね。代表として打3pを取り上げ、打8sとの比較をしたいと思います。

この2つで異なるのは受け入れ枚数です。手役のことは脇に置いておきましょう。

受け入れ枚数を全て数えるのは少し面倒なので、打牌によって消えてしまう受け入れを考えてみます。

打8s:7sの受け入れ4枚がなくなる

打3p:3pの受け入れ2枚がなくなる

このように、3ヘッドを維持する打8sは、トイツをほぐす3pと比べて、受け入れが2枚損になります。これが、片山まさゆき先生の漫画『オバカミーコ』を発祥とする3ヘッド最弱理論です。

「それならなぜ打8sが正解なの?」と不思議に思いますね。確かに瞬間的な受け入れは打8sが2枚損なのですが、一手進んで1シャンテンになった形を考えてみましょう。

・打8s→ツモ4m→打3mの場合

・打3p→ツモ4m→打3mの場合

先に打8sとした場合は、残した3pが機能していて、受け入れを4枚増やしています(3pの2枚+6sの2枚)。一方、先に打3pとした場合は、残した8sが余剰牌になって機能していません。

つまり、こういうことですね。

打8sは

2シャンテン時:受け入れ2枚損

1シャンテン時:受け入れ4枚得

受け入れをいったん損するものの、あとで得になるという逆転現象が起こっているわけです。このような場合は1シャンテン時で受け入れが広くなる選択をしたほうがよいと言われます。いわゆる1シャンテンピーク理論ですね。

ここが混乱を呼ぶ最大のポイントです。簡単に言うと、Q1の牌姿では2つの理論がバッティングしているのです。

3ヘッド最弱理論「打8sが損!」

1シャンテンピーク理論「打8sが得!」

ではどうしたらいいのか?その場合は1シャンテンピーク理論を優先します。

3ヘッド最弱理論は、その名前から「3ヘッドはトイツをほぐすべき」という間違った印象を受けがちですが、実際は「3ヘッドは瞬間的な受け入れが2枚損になる」というものです。

あくまで瞬間的な受け入れの話なので、1シャンテンを見据えて長期的に手を組む1シャンテンピーク理論のほうが上位にあります。どちらも「〇〇理論」という名前ですが、同列に考えないように気をつけてください。

というわけで、Q1では、3ヘッド最弱理論を使わず、1シャンテンで余剰牌が出ないように3ヘッドをキープする打8sが正解となります。

では、次の問題に進みます。

Q2(再掲)

ここから打7pとすれば、Q1の牌姿から正解の打8sを選んだのと同じ形になるので、一見よさそうです。実際、Twitterでも打7pという回答が多く寄せられました。しかし、今回はトイツをほぐす打3pが正解となります。このふたつを比較してみましょう。

ここでも、手役のことは脇において、受け入れの枚数を考えることに集中します。先ほどと同じように消える受け入れを考えます。

打3p:3pの受け入れ2枚がなくなる

打7p:6pの受け入れ4枚がなくなる

このように、3ヘッドを維持する打7pは、トイツをほぐす打3pより受け入れが2枚損になってしまいます。3ヘッド最弱理論です。

Q1ではこれが1シャンテンピーク理論とバッティングしたわけですが、Q2ではバッティングしません。

先ほどと同じく、一手進んで1シャンテンになった形を考えてみます。

・打3p→ツモ4m→打3mの場合

・打7p→ツモ4m→打3mの場合

どちらの牌姿でも余剰牌はなく、受け入れ枚数も変わりません。

1シャンテン時の受け入れに差がないのなら、2シャンテン時の瞬間的な受け入れが多かった打3pのほうが優位となりますよね。

(打3pのほうが平和がつきやすい、という打点的な話もありますが、打点を度外視して受け入れだけを見ても、打3pが優位であることを強調したいと思います)

というわけで、

Q1:3ヘッド最弱理論を使わない。1シャンテンピーク理論を優先する

Q2:3ヘッド最弱理論を使う

となったわけです。これが3ヘッド最弱理論の厄介なところです。使う時と使わない時がある。これでは初中級者は実戦で活用できません。3ヘッド最弱理論をいつ使うのか、明確な判断基準がほしいですよね?

それは…

3ヘッド最弱理論を使えるのは単独トイツがあるときだけ

もう一度見てみましょう。

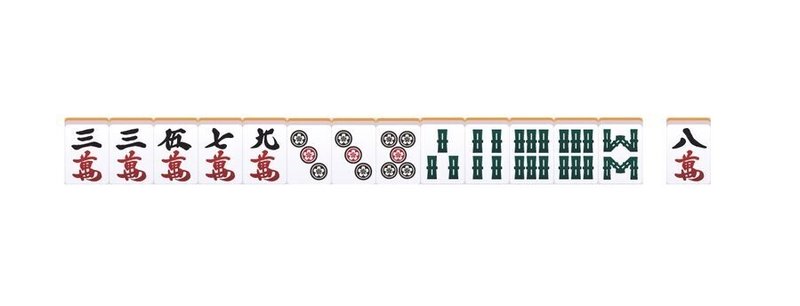

Q1(再掲)

3ヘッドですが、全てのトイツにフォロー牌がついています(例えば66sの横の8sがフォロー牌です)。

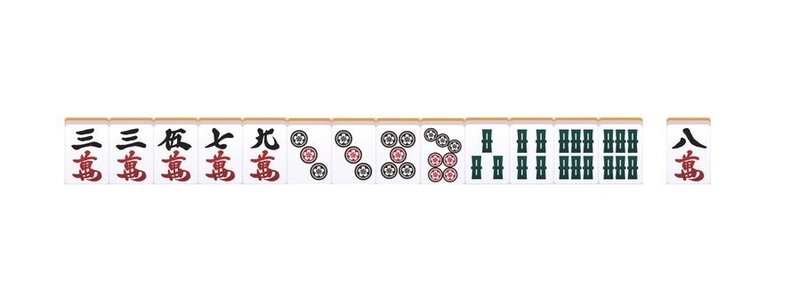

Q2(再掲)

こちらも同じく3ヘッドですが、66sは単独トイツになっています。ここから、Q2には3ヘッド最弱理論を適用できると判断できます。

最重要ポイントなので、もう一度繰り返します。

3ヘッド最弱理論を使えるのは単独トイツがあるときだけ

わかりましたか?理解度の確認のため、ちょっと練習をしてみましょう。この2つの牌姿からそれぞれ何を切りますか?

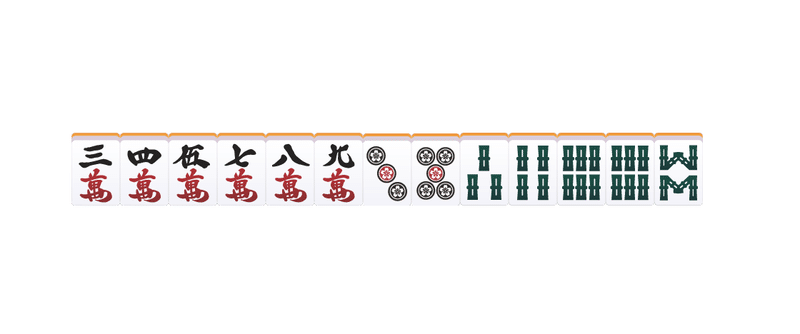

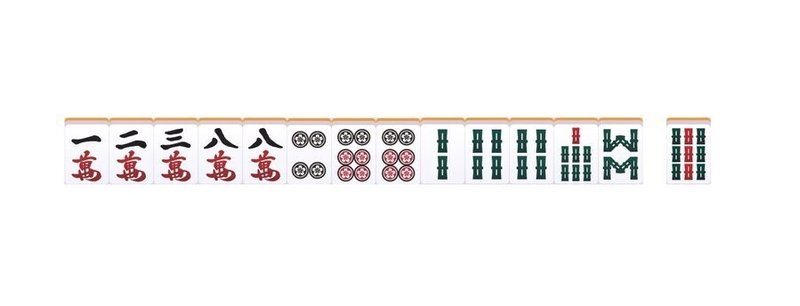

Q3

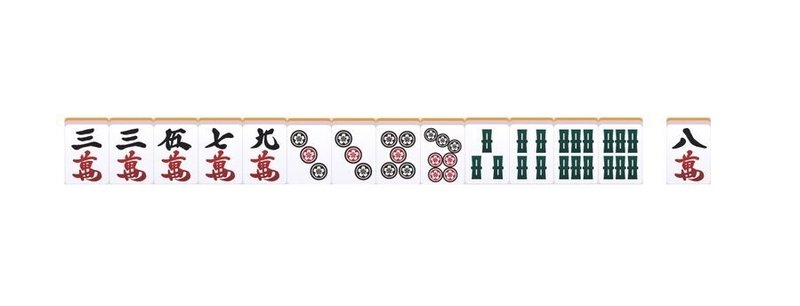

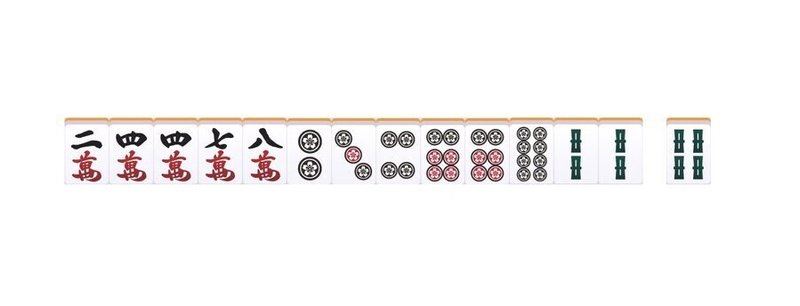

Q4

Q3は打6p、Q4は打8pが正解です。できましたか?

Q3(再掲)

こちらは88mという単独トイツがあるのに注目です。3ヘッド最弱理論を使えますね。

あとはトイツをほぐす打6pと打4sの比較になります。46pのほうが24sより両面変化の多いカンチャンとなるので、こちらを固定する打6pがよいでしょう。

Q4(再掲)

こちらのほうは単独トイツがないことに注目です。3ヘッド最弱理論を使えないので、どこかのトイツを固定して3ヘッドを維持します。

打2mと打8pと打4sの比較ですが、234の三色を見て打8pがもっともよさそうです。

というわけで、単独トイツがある、というのが3ヘッド最弱理論を使うための条件だったわけですが、実は他にも条件があります。

3ヘッド最弱理論を使うための条件

①単独トイツがある

②メンゼン手である

③トイツ手ではない

この3つの条件が全て満たされていなければいけません。そう、3ヘッド最弱理論は「注文の多い理論」なのです。

②と③についても説明しておきましょう。

こちらの手から何を切りますか?

Q5

Q5(再掲)

打7pが正解となります。単独トイツの66sがあるので、3ヘッド最弱理論を使ってトイツほぐしの打3pとなりそうなところです。しかし、今回は鳴き手であるのがポイントです。

3ヘッド最弱理論を使えるのはメンゼン手だけ

なぜなのでしょうか。「鳴き手ではポン材を残すことを優先するため」というのが簡潔な説明です。3ヘッドを維持すれば、3つのポン材を残すことができますね。

ただ、実はこの説明は少し不十分なので、掘り下げてみます。(やや難しいので、初級者の方は飛ばしても大丈夫です。Q6までスクロールしてください)

打7pで335pを残す:3pの受け入れ2枚(+ 4pの受け入れ4枚)

打3pで357pを残す:6pの受け入れ4枚(+ 4pの受け入れ4枚)

4pの受け入れ4枚は共通しているので、これは無視しましょう。

メンゼン手であれば、3ヘッド最弱理論を用いて、打7pのほうが受け入れ2枚損と言えます。

しかし、これは鳴き手です。ツモだけでなく、チー・ポンでも手が進みます。いわゆる「チー2倍速、ポン4倍速」のルールをあてはめて考えましょう。

打7pで335pを残す:3pの受け入れ2枚 × 4 = 8

打3pで357pを残す:6pの受け入れ4枚 × 2 = 8

こうしてみると、333pのコーツのつくりやすさと、567pのシュンツのつくりやすさは、だいたい同じということになります。

では、なぜポン材を優先したほうがよいのでしょうか。

6pを下家か対面が切った場合、チーできないので浪費してしまうことになります。一方、3pは誰からもポンできるので、そういったことが起こりません。これが最も大きな違いとなって、ポン材残しが優位となるのです。(こちらの説明は、鉄強プレイヤーのシュートさんに教えていただきました)

というわけで、鳴き手の場合、3ヘッド最弱理論は適用されません。カンチャンよりも3ヘッドを残すようにしましょう。

最後の条件、③トイツ手ではない、にも触れておきましょう。こちらから何を切りますか?

Q6

Q6(再掲)

正解は打7pです。三暗刻や七対子が見えます。トイツほぐしの打3pでこれを捨ててしまうのは損になります。これは直感的にもわかりやすい話だと思います。というわけで、

3ヘッド最弱理論を使えるのはトイツ手でない時だけ

と覚えておきましょう。

最後にもう一度、全体の話をまとめます。

3ヘッド最弱理論を使うための条件

①単独トイツがある

②メンゼン手である

③トイツ手ではない

この全てを満たしている必要があります。「注文の多い理論」だということを理解して、3ヘッド最弱理論を実戦で活用してみてください。ここまで読んでくださった方、ありがとうございました!

(最後に注:「3ヘッド最弱理論」「1シャンテンピーク理論」は人によって捉え方に大きな違いがあります。この記事を書くにあたってネマタさんの以下の記事を参考にさせていただきましたが、あくまで私なりの捉え方と理解していただければと思います)

ダマおじnote2作目、楽しんでいただけたでしょうか。こちらが1作目です。未読の方はぜひ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?