一枚のレコードに五千円以上、五十ドル以上のお金は払わない

文藝春秋、2024年2月25日

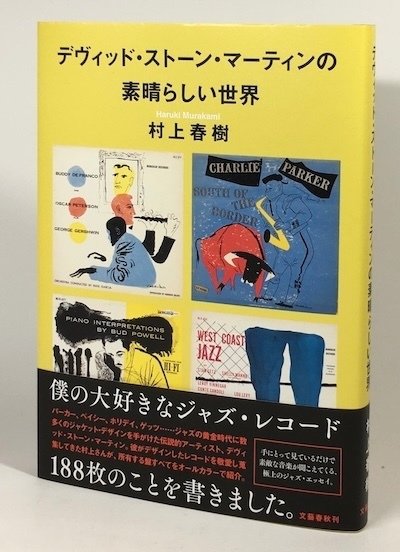

『デヴィッド・ストーン・マーチンの素晴らしい世界』はDSM(デヴィッド・ストーン・マーチン David Stone Martin)がデザインしたレコード・ジャケットを村上春樹が解説した、ちょうど絵物語のような仕上がりです。

DSMは1913年に長老派教会の牧師の息子としてシカゴに生まれました。シカゴ美術学校で学んだ後、15歳年長のベン・シャーンとともにニューディール関係の仕事をしたことで大きな影響を受けたそうです。

画家として従軍し腕を磨きました。1944年にアッシュという小さなレコード会社と関わりを持ち、レコード・ジャケットの仕事を始めました。ここでノーマン・グランツと知り合い、グランツが独立してクレフ・レーベルを設立したときにはジャケット・デザインを全面的に任されました。ジャケットに高級感を出して売り上げを伸ばそうというグランツのアイデアです。

1940年代後半から1950年代にかけてジャズのレコードを次々と制作して行きます。ビッグバンドからコンボ・ジャズの時代へ。グランツのクレフ(Clef)やノーグラン(Norgran)そしてヴァーヴ(Verve)レーベルのレコードは隆盛期を迎えます。

グランツはジャケット・デザインに関して、どうやらこのユニークなデザイナーに細かい注文を一切つけなかったらしく、DSMは気の赴くまま、自由に好き放題なことをしていたように見受けられる。彼は「ジャケット・デザインはこうあるべきもの」という一般的な約束事をハナから無視しているようだ。そこでは営業的効率みたいなものも概ね軽視されている。コロンビアやRCAのようなメジャー・レーベルであれば、そんな気ままなことは決して許されなかっただろう。グランツはよほどDMSを信用し、信頼していたのだろう。様々な楽しい、あるときには謎めいた実験がジャケット上で自由に試みられることになった。そういう点では二人は良きコンビだった。

同時に多くの雑誌媒体でも仕事をしていたようですが、その画風には、ベン・シャーンの暗澹とした深刻さはほとんどなく、とは言え、少々のトゲはあるかもしれませんが、いかにも50年代アメリカを象徴するような楽しさを存分に感じさせてくれます。

1960年あたりを境としてジャズの状況も大きく変化しました。グランツは1961年にヴァーヴ・レーベルをMGMへ300万ドルで売り渡します。以降、DMSはレコード・ジャケットの仕事はしなくなります。グランツが新しく作ったレコード会社パブロ(Pablo)のためにコールマン・ホーキンスのアルバム「シリウス」のデザインを手がけたのみ。

1977年に半身不随になりましたが、デザインの仕事はやめず、友人のガス・スタティラスの主宰するプログレッシヴ(Progressibe)レーベルのために再びジャケット制作を行うようになりました。

以上は主に本書からの要約。英文ウィキによると奥方テルマ(Thelma)も画家で、息子のステファン(Stefan)はグラフィック・デザイナー、トニー(Tony)はライト・アーティストとして活躍したようです。1992年3月6日、晩年を過ごしたコネチカット州ニューロンドンで亡くなりました。

DMSのレコード・ジャケットを網羅した書物にマネック・デーバー編『JAZZ GRAPHICS ジャズ・グラフィックス デヴィッド・ストーン・マーチンの世界』(グラフィック社、1991)があります。なかなかの古書価です。

本書は村上春樹氏のコレクションのみから成り立っているそうで、現在180枚ほど所有しておられるとのこと。

個人的な話になるが、僕はジャズ・ファンではあるけれど、そして長年にわたってレコードを買うことを趣味として愉しんではきたけれど、決してコレクターではない(と思っている)。だから少数の例外をのぞいて、一枚のレコードに五千円以上、五十ドル以上のお金は払わないと自分なりのルールを定めている。そうしないとそれはもう趣味とかゲームとかいう範疇のものではなくなってしまうから。とにかく手間と時間をかけて、足を使ってこつこつとレコードを探しまわる、それが僕のレコード・コレクションの鉄則だ。

趣味って、それで本を書いたら、もう趣味の範疇を超えてるんじゃないですか、と言いたくなりますが、コレクター嫌いのコレクター気質というものもちゃんとあるんだな、というのが正直な感想です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?