女性がズボンをはくとき

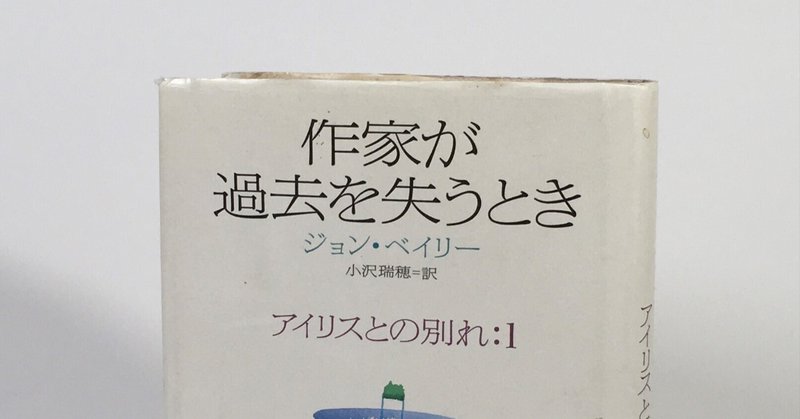

(小沢瑞穂訳、朝日新聞社、2002年10月5日、装幀=多田進)

英国の文芸評論家ジョン・ベイリーがアルツハイマー病を患った妻で人気作家アイリス・マードックとの思い出と介護の日々を交互に描いた物語。「世界一でいちばん長いラブレターのひとつ」と評されたとあとがきにありますが、たしかに、その通りで、その分ちょっとラブラブすぎるような気もしました。

アイリスの小説や英国の文壇、そしてオックスフォードというアカデミックな社会に通じていればさらに面白く読めるでしょう。私はどうもそちらに暗くて人名にもピンとこないので困りました。オックスフォードといえば、大昔に数日間だけ滞在したことがあり、イギリスにしてはグレー調の建物といい、雰囲気のいい町だと思いました。

学生時代、ジョンは自転車に乗っているアイリスを見かけ恋に落ちます。それから間もなくコレッジの教授ミス・グリフィスの自宅に招かれたとき、そこにアイリスがいたので、彼女についてあれこれ妄想します。そのなかにこんなくだりがあります。

自転車の女性とは別人に見えた。当然ながら社交の場だから古ぼけたコートは着ていない。彼女の妖精のような短い髪は無造作に額にかかり、今と同じように健康的でもあり脂っぽいようにも見えた。ずっと後には彼女の髪を洗ってカットするのは私の役目となったが、あのころの彼女は髪のことなどまるでかまっていなかった。当時の女たちーーとくに大学関係の女たちーーは、今の女たちのようには身なりにかまわなかった感がある。かかしみたいに見えたかもしれないが、それは意図的だった。少なくとも大学の仲間うちでは、身なりにかまわないことは真面目さの表れと見なされた。だが、その世界の女性がズボンをはくことはまれだった。アイリスは着古したツイードのスカートをはいていたが、ちょっと長すぎて野暮ったかった。茶色の木綿のストッキングに包まれた脚が短くてがっしりしているのに気づいた。五〇年代の初めはまだナイロンは出回っていなかった。

一九五〇年代の初め《その世界の女性がズボンをはくことはまれだった》というくだりから、先日取り上げた勅使河原蒼風『ヨーロッパの旅』にズボンの女性が写っていたことを思い出しました。パリの近代美術館でのスナップです。蒼風のパリ旅行は五五年ですから、ジョン・ベイリーの回想とそう隔たっているわけではありません。

髪の毛を長くして、細いズボンをはいた、実存主義女性はパリのアクセサリーかもしれない。

パリの屋根の上

https://note.com/daily_sumus/n/n972d4cd2de1f

おそらく女性のズボン姿というのは第二次世界大戦と関係があるのでしょうが、戦後は実存主義の象徴となっていたわけです。

もうひとつ、二人はエルジェの少年記者タンタンのファンでした。とてつもないウィットに富むフランス語の会話はとうてい英語には直せないと書かれています。

アイリスはエルジェにファンレターを出し、彼はそれに感謝してリージェント・ストリートを半ば行った先にある玩具店ハムリーズでサイン会を開くと教えてくれた。その日はふたりで店に行って、アイリスはこのたいした人と長いおしゃべりをした。彼女は終戦直後にブリュッセルの国連救済復興機関[UNRRA]で過ごしたことがあると彼に話した。人に話すのは初めてだった。彼は砂色の髪をした大柄な、見るところ斥候隊長のような体格で、完璧な英語をしゃべった。アイリスは、少年記者と年上のアル中の友だち、ハドック船長の関係から、著者はホモセクシュアルに違いないと見ていた。そうであったらと願っていたと思う。というのは彼女は昔からゲイの男たちにロマンティックな憧れを抱いていて、だれがそうか、そうでないか、純真な当てっこをしていたからだ。私はタンタンの著者に対する彼女の判断は当たっていないと思っていた。後にたしか新聞の死亡欄で、彼が長く幸せな結婚生活を送ったこと、なかなかの艶福家だったことを知った。

Hamleys

https://www.hamleys.com

TINTIN.COM

https://www.tintin.com/en

他にはオックスフォードのアンティーク・オークションで1ポンドで古いベッドを買った話を面白いなと思いました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?