ワークの紹介「やっちまったカルタ」

中・高生向けに実施しているコミュニケーションワークを紹介します。

その名も・・・「やっちまったカルタ」

子どもたち自身が、やっちまった過去の失敗談やミスした場面などを題材に文言を考え、読み札と取り札を手づくりします。

小中学生や高校生から大人まで、どんな人でも楽しむことができ、創作活動としての面白さも味わうことができます。

(学校、家庭、支援施設など、どこでも実施可能)

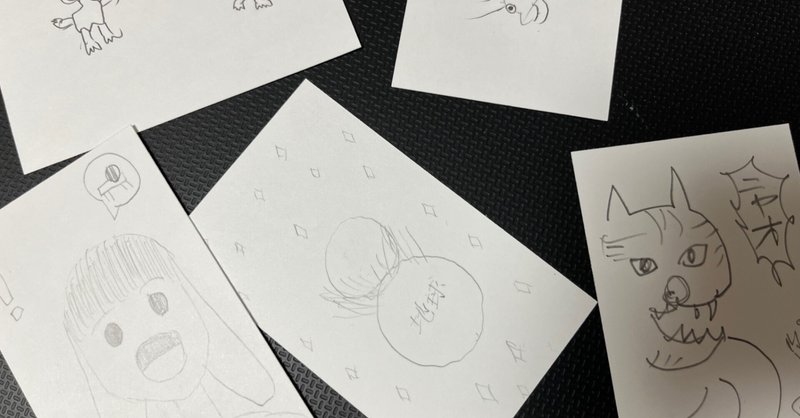

文言にピッタリのイラストを描けたかな?

進めかた

◎準備するもの・・・名刺大のカード50枚程度(それ以上でも可)

◎所要時間・・・30分~60分

◎人数・・・数名~10名以内が理想。大人数の場合はグループに分かれて実施すると良い。

読み札と取り札(絵札)のつくり方

①人数に応じ、Aさんが「あ行」担当、Bさんが「か行」担当、などと、五十音を振り分け、必要数のカードを配ります。

(2枚のうち1枚を読み札に、もう1枚を取り札として作る)

②最初に読み札を作ります。

(「あ」を担当する人は、「あ」で始まるやっちまったエピソードを考えて文章にしてカードに書く)

③次に取り札(絵札)を作ります。

(エピソードに合う場面や構図を自分で考え、鉛筆や色鉛筆などで絵を描く)

※読み札と取り札は同じ人が作ってください。

※取り札には、「あ」などの五十音を書く必要はなく、絵のみを描いてください。

(描かれた絵だけで判断してゲームを進めるためです)

※五十音だからといって、50セットすべて作らなくてもOKです。

かるた大会スタート!

④札をすべて作り終えたら、ゲームスタート。

⑤すべての取り札(絵札)を場に並べ、準備しましょう。

⑥誰か一人(進行役や講師)が読み札すべてを回収し、読み手となります。

⑦取り札の周りを囲んで位置についたら、おなじみのかるたゲームと同じ方法で進め、取り札を多くとった人が勝者となります。

※取った札が正解かどうかは、札の作成者がその場で確認して示す。

※不正解の場合はお手つきとなり、そのターンは見守る。

※コミュニケーションワークとしての視点(※重要※)

・「失敗談」をかるたの題材にする意図は、「失敗」というフレーズに慣れること、失敗に上手に自体をを恐れない子を育てたいという点にあります。

・過去の失敗を人に話すことができると、自己開示や自己理解が深まり、対人関係で生じる臆病さを克服する助けにもなります。

・他者の失敗談を聞くことは共感性を高めるのにも役立ちますから、「人に共感しなさい」などと指導しなくても、自然に共感し合える雰囲気をつくることができるでしょう。

・つまり、「失敗を恐れない性質を磨く」+「創作活動による発想力の向上」+「ゲームを通じて互いを受け入れ合う」など、重要なねらいを含んだ遊びとなります。

・読み札づくりの際、自由な発想が苦手な人や、なかなか考えが浮かばない人には、例として「あー困ったな・・・」「あれれ・・・」「あんまりだよ」など、ボヤキのセリフで始めると取り組みやすいことを伝えましょう。

・やっちまたエピソードについては、必ずしも本人の実話に基づくものでなくても良いこと、あるある系の失敗談でも良いこと、フィクションや全くの作り話でも良いことなどを伝えて取り組みやすくすると良いでしょう。

・あそびに用いるには少々過激すぎるエピソードを考えつく子もいます。その場合、たとえば「人命に関わる話題、事故や事件、固有名詞、暴力、薬物や下ネタなどはNG」としておくと指導しやすいでしょう。

・絵を描くことに強い苦手意識がある子には、誰かに代わりに描いてもらうことや、手がかりとなる図形だけで済ませるように促すなど、代替案を上手に示し、その子の参加の段階を助けましょう。

以上、やっちまたカルタ、ぜひやってみて下さい!

(喜びカルタ、将来の夢カルタなども同様に手づくりネタで実施したことがありますが、失敗カルタほどは盛り上がりませんでした)

今後も、ときどきダイジョブのオリジナルワークをご紹介しますのでお楽しみに!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?