怪物

ある日の朝、鏡を見ると私の後ろには怪物がいた。私は鏡を通してでしか怪物をみることは出来なかった。

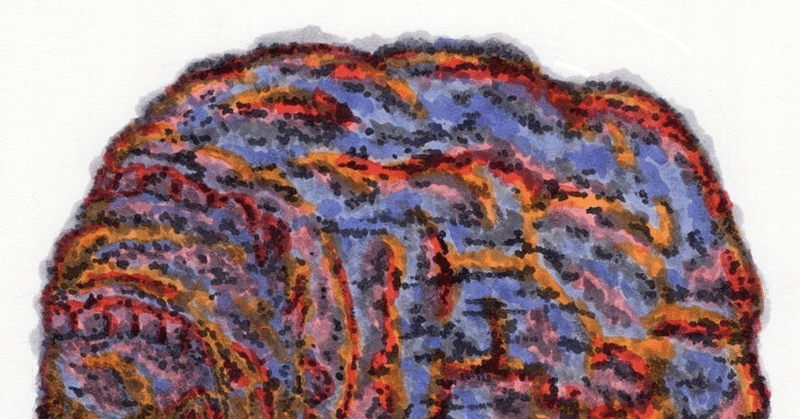

怪物は人の形をしていた。身長は高くなかった。小学生高学年の男の子ぐらいの身長だった。そして猫の被り物をしていた。服は着ていなかった。代わりにまっ青な鱗で体中が包まれていた。蛇のような鱗だった。猫の被り物からのぞいた目は鏡を通して私のことをにらみ、彼の指が八本ある手にはいつもナイフがにぎられていた。あまり太くない腕でどうしてそんなに重そうなものが持てるのだろうと不思議に思うぐらい太くて大きなナイフだった。

そして怪物は常に私のことをすきあらば殺そうとしていた。手続き上の不具合があったせいで鏡の世界から出られなくなってしまったけども、私を殺すことを諦めてはいないし、手続き上の不具合が解決したならば、最短で殺してやる、とでもいうような強い決意を感じさせる目で怪物は私のことをじっとみつめていた。

その日の朝に私はその鏡の世界の怪物が私のことを殺そうと考えていることに気づいてとてもうれしかった。その頃、私は、もうどこの誰にも必要とされないんだ、と考えて生きる理由を見失っていた。同時に私が必要とする人間は全部、替えのきく人間で、そういう意味では私は彼らを全く必要としていない、私が必要としているのは彼ら自身ではなく彼らの「機能」なのだということに気付き、この世界の冷情さに絶望していた。

だから私は死のうと思っていた。別に死ぬことで何かに意味を見出そうと思った訳ではない。単純に生きていようが、死んでようがどちらにせよ孤独ならば墓の下の方が煩わしくなくて良いと思っていた。

だから私はその怪物に出会った時に感動した。その怪物はその目から分かるように私を殺すことしか考えていなかったからである。その怪物は私を殺した後など微塵たりとも考えていなかった。私を殺した後には空気になるのではないかと思う程、その怪物は私を殺すことだけを純粋に想っていた。

私は生きようと思った。

サポートしてくれたら赤くなっちゃうかも