友達について

私の学校のクラス構成は少し特殊だったかもしれない。

学年毎のクラスは1つしかなく、つまり小学校から中学校まで9年間ずっと、同じクラスメイトと学生生活を過ごした。

小1の時に10人いた女子生徒は、小6の終わりには7人に減った。小学校から中学校へはエスカレーター式だったから、中学へとそのまま進まないというのは、私たちの中では実質的に転校と見做されていた。そして3人の転校の理由は、単純に、いじめだった。

リーダー格の子から始まったいじめは順々にターゲットを変えていき、標的にされていない子はもう残っていなかった。その影響で2人が、そして、回りまわって最後に標的となったリーダー格の子が3人目となり、中学1年生の教室には7人の女子が残った。

荒れ狂う台風のような思春期の真っただ中にいる私たちの中学生活がそのまま穏便に過ぎていくことなどもちろん無く、たった7人しかいない女子の関係は荒れていった。

教室を「支配」する側に回った4人は、残りの3人がそこに加わる余地など無いことをはっきり示すように、結束を固めた。3人のうち1人は、どうしてもその4人のグループに入りたいがために、事あるごとに彼女らに着いて回っては、さりげない方法でありながらも明確な拒否を示され、2人のもとへと戻ってくるのだった。

そしてもう1人の女子と私は、幸いにも互いの波長が合っていたこともあって、それぞれの趣味や好きなものを一緒に共有し、日々をやり過ごしていた。

とはいえ教室の雰囲気は控えめに言っても最悪で、4人グループの高圧的な笑い声と、自分もその階級へとのし上がろうとする子の張りつめた緊張感で、穏やかな空気で満たされることなど、本当に、1日とてなかった。

お昼休みの会話でなされてたのは、大抵、私ともう1人の子の趣味を貶すことだった。閉鎖された学校という空間において、中心的位置にいる者たちが好きだと言うものが「メジャー」であって、それ以外は「マイナー」だった。

特に独特な感性を持っていたその子の好きになるものは、他の女子から好奇の目で見られることが多く、その視線は明らかな侮蔑を孕んでいた。音楽も、ファッション誌も、ディズニーの推しキャラも、彼女が選ぶものは何であれ、あの高い笑い声たちの上で弄ばれた。

心の中では彼女の独創性に惹かれながらも、他人がいる場で私がそれを表立って支持することは無かった。2人きりでいる時だけ、安心して、その世界に埋没することができていた。

今、もうあの空間からはとっくに抜け出した私が、「友達」と呼び続けているのはその子だけだ。他の人たちには卒業後会ってもいないし、どうなっているか気になりもしない。きっと彼女たちから見た私も同じなのだと思う。

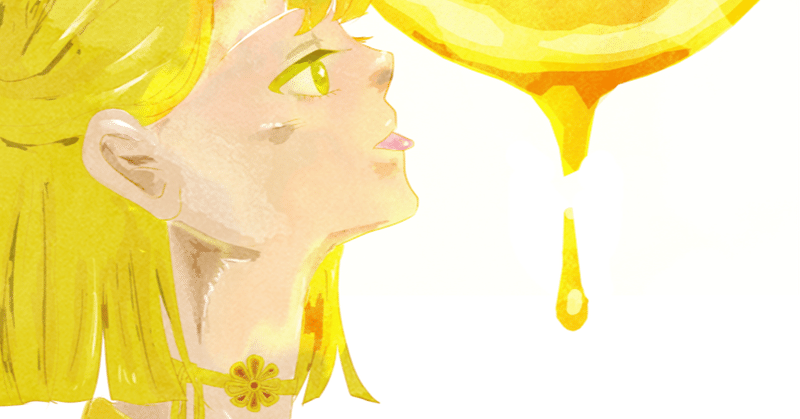

そして、私はその子と共にイラストレーターとして活動している。私が描いて、彼女がそこに彩りを足してオリジナルの作品へと仕上げる。私が魅せられたあの独創性は、今生き生きと羽を伸ばし、飛び回っているように思う。

私が当時堂々と自慢できなかった友達の感性を、私は今こそ顔を上げて見せびらかしたい。

そう思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?