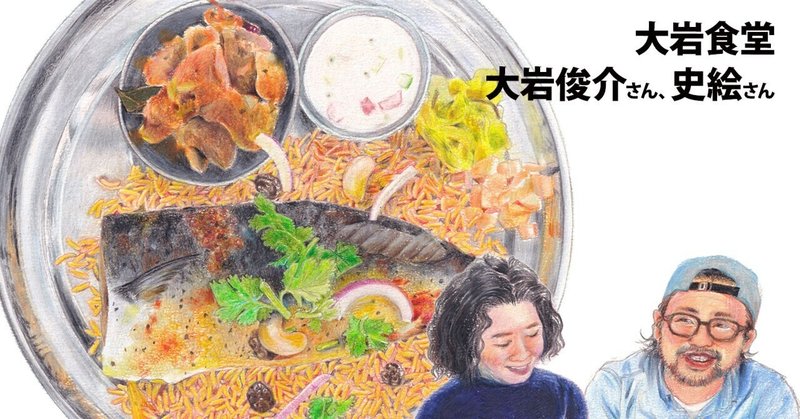

010.大岩食堂|大岩俊介、史絵|CURRYgraphy

私が西荻に住み始めたのは2015年。新宿にある調理師専門学校の夜間コースに通っていて、授業後に千葉まで帰るのが億劫になり都内の先輩宅に転がり込んだ。先輩はマルタ島に語学留学したり山籠もりしたりして自由気ままに生きていたタイミングだったので、ほぼ一人暮らしの始まりだった。

あのカレーライター・はぴいさんも、まだぎりぎり西荻窪に住んでいらっしゃって、どこかでばったり出くわさないかな、なんて思いながら西荻の街をぶらついていたものである。

そんなある日、西荻のガード下にあるカレー屋さんの記事が更新された。ディナータイムの終わり際に西荻に帰ってきても、これからはこのカレー屋さんでテイクアウトができるので、おいしい南インド料理で一日を締めくくることができる、というような話だったと思う。(前のブログだったと思う、今検索しても残念ながら記事は発見できなかった)

私も学校帰りは22時を過ぎていたし、調理の日はまだしも座学の授業の帰りは空腹で倒れそうになりながら西荻に漂着していたので、あのはぴいさん発の西荻のテイクアウトカレーの情報は嬉しいを通り越して、生命維持のために必要なものだった。

"まかない弁当"で締めくくる平日、ビリヤニから一日が始まる週末。大岩食堂さんが我が人生に欠かせない存在になるまで、時間はかからなかった。

大岩食堂の安心感の素は家族愛だと思います

約束の時間まで店外で待っていたら、少年とお父さんが駆け出してきて向かいのローソンへ消えていった。多分おやつを買ってもらって帰ってきたのだけど、二人ともまぶしいくらいの笑顔だった。ランチ営業の終了した店内に入れてもらうと、先ほどの少年が、今度は白雪姫みたいなお母さんにギューッとハグをされて習い事へ出かけて行った。

元サッカー少年でありバンドマンであったお父さんこと大岩俊介さん、洋楽のラジオをきっかけにシカゴでインテリアデザインを学んだ元バリキャリのお母さんこと大岩史絵さん。二人の出会いは友達の紹介。「遊びに行ったときに、いっぱいビールを飲ませてくれたっていうのが最初だね」「付き合い始めた時にね、池袋のバーガーキングにも連れて行ってくれたよね、王冠かぶったよね、一緒に!」はしゃぐ史絵さんが可愛くて、私も多分当時の俊介さんと同じ気持ちになった。今でもぞっこんな感じ、納得です。

はじまりはチャーハン

小学生の時たまたま作ってみたチャーハンを母親がおいしいと言ってくれて、それが嬉しくて料理に興味を持った。家の食事に手を加えて自分の好きな味に変更するのが楽しくて、いつしか調理の専門学校へ進学した。

あまり真面目に通ったわけではなかったし、勉強はできなかったと言うけれど、調理の実習は楽しく料理は他の生徒よりも器用にこなした。一時は退学も考えたと言うが何とか卒業し、調理師免許も取得。しかし、すぐに料理人の道へ進むわけではない。

学校が指定した三重県のホテルに缶詰めになって、一ヵ月間ただひたすらに働いた夏休み。先輩がめちゃくちゃ怖かった。方言がきつくて何を言ってるかわからない上に、常に何かしらに怒っている。

「この業界で俺はやっていけない、そんなメンタルないわって思ってたんですよ」

だから、就職活動はしなかった。

仕事って何だろう。働くって何だろう。

卒業してしばらくたった頃、友達に誘われて新宿歌舞伎町の居酒屋でバイトを始めた。とにもかくにも時給がいいと。

「でも、このままじゃだめだよね、みたいなのはずっとあって。それで、もう一回、ちゃんと料理の道に戻ろうと思いました」

ちょうどその頃、世間はダイニングバーブーム。表参道のおしゃれなレストランで働こうと決意するも、配属されたのは用賀。

「2時間半かけて通って、終電で帰らなきゃいけないから仕事途中で帰って、『いつもお前途中で帰るな』なんて言われながらも必死こいて。その時は結構頑張りましたね。先輩がいろんなお店に連れて行ってくれて勉強するのも楽しかったんです。でもそこのシェフがまたすごく気性の荒い人で、怒るとシンクに何かが飛んでくるんですよ。それで、やっぱりこういう環境で仕事をするのはちょっとしんどいなと思って、また辞めたんですよね」

再び居酒屋でアルバイトを始めるも、やっぱり正社員で働かないとと思い立ち、次に見つけたのが食品問屋。色々迷いながらも、食品業界からは離れたくなかった。

「その時にインテリアの会社でバリバリ働く妻と出会って、もうちょっとちゃんとしたいなと思って。ちょうど食品問屋に納品に来てた人が上野の西洋美術館のレストランを紹介してくれたから、もう一度頑張ってやってみようと思ったんです」

入社後間もなく、新しいカフェの店長に抜擢された。経験値の絶対的な不足に不安はあったけれど、とりあえずやるしかなくて、本を買い込んだり調べまくったりしながらなんとか凌いだ。

東日本大震災を経験して

2011年3月11日。突然、あの大きな揺れが来た。

職場から自宅まで4時間かけて徒歩で帰宅して、くたくただった。

翌朝、会社に電話すると、「とりあえず出勤」を命じられる。

妻の会社はあたりまえに休業なのに、この差は何なのか。

今の会社にいても未来はないと思い、転職を決意。しかし、応募できる求人は初心者歓迎の店ばかり。飲食業界で働いてきた期間は長いのに、全然身になってない。できるものがなくて愕然とした。

「その時に、いずれ自分でやっていくための武器みたいなものがちゃんとないといけないな、と思い始めました。それでふと思い出したのが、スリランカカレーだったんです。父親の仕事関係のつてでスリランカ人の知り合いに連絡を取ると、『とりあえず来い』と言われて。会社を辞めて、中古で買った地球の歩き方とトラベル英会話の本を頼りに一ヵ月半スリランカに行きました。ホームステイ先のお母さんに料理を習ったり、とりあえずスーパーで買い集めたスパイスを使ってひたすら料理をしてみたり。時間はいっぱいあったので、電子辞書で調べながらスリランカ料理の本を一生懸命訳して、どういう風に作るのか研究してました」

エリックサウス黎明期のお話

帰国後、できて間もない『エリックサウス』で働き始めた。

「初めてエリックサウスで食べたとき、これいけるなと思ったんですよ。まだみんな知らないだけで、この味だったらてっぺんにいけるんじゃないかなと思ったんです。それぐらい美味しかったというか、インドカレーの概念が壊れたというか。

最初はキッチンだったけど3ヶ月後には店長やれって言われて、そこからは自分で好きにできるから、色んなことをやっていこうと思って。それで、どんどんどんどん売り上げ上がっていって。

魚のカレーとかやり始めたのも、魚のカレーは絶対においしいから、どうしてもやりたいんですって僕が稲田さんに頼み込んで。『魚はやっぱり寿司や刺身に敵わないからやりたくない』みたいなことをゴニョゴニョ言ってたんですけど、絶対売るからやらせてくれってお願いして。会社に魚のカレーのポップを作ってもらって、それを何枚も自分で刷って、お店中に貼ったんですよ。そしたらばっかばか売れて。それで稲田さんが、魚のカレーをやろう! 旬のカレーをやろう! って言って、それが多分今もずっと続いてるんです。あれは僕が説得したの」

エリックサウスで鍛えたレシピ開発の筋肉

エリックサウスのレシピには、誰が作ってもある程度同じような味になる仕掛けがある。

「初めて、『完成の分量』という概念を教えられて。味見て、足りなかったら足してください、じゃなくて、鍋のここからここまでに水分量を調整して作ってくれたらこの味になるから、と。要は蒸発とかで水分量が変わるから味が変わるだけだって。それで結構衝撃を受けて。

エリックサウスは、会社から最初に渡されるベースのレシピを守れば、あとは店長の裁量で色々やらせてくれる店だった。お店にあるレシピ本を毎日持ち帰り、良さそうなものを日本語のレシピに直して、分量調整して、美味しかったら店で出す、みたいなことをやりまくって。そこで作られたものが、今のお店に出てたりもするし。『安易な創作はやめろ』と言われたんですよ。ダサい。やるんだったら、ぶっ飛んだもの作ってくれたら、何出してもいいよ、みたいな。それからこう、ぶっ壊していいんだなって感覚になったのは、あるかもしれないですね。刺身にウールガイ(大根の漬物)を合わせてもいいんだな、とかね」

オンメニューまでの道のり

基本的には本を見て作ってみるところから始まる。新しいレシピを見つけたら、徹底的に調べて本質をつかみ、自分が作りやすいように調整する。

「インド料理の野菜のカレーなんて、決まった素材のものしかないので、とりあえずそれで作る。でも、例えばジャガイモだったら、新ジャガが出たらそのカレーをやろうとか、ジャガイモで合うんだったら、さつまいもとかかぼちゃでもいけるなとか、そういう感じですかね。エリックサウス時代も、『本日の菜食カレー』を毎日違う素材にすることを自分に課していました。日替わり定食を作りたかったんです。

魚に関しては、魚屋さんから入荷情報が来るんで、メジャーじゃない魚はとりあえず調べて、それがカレーにできそうだと思えばやる。メジャーな魚はわかっているから、その時期が来たときにやるんですけど、そのレシピの中でも、この魚はこのカレーが向いているみたいなのがあるので、その時期になったら、持っているカードの中から、これに一番合うものをやっているという感じ。

今は、その都度新しいものを作るというよりは、手札の中からそれを組み合わせている感じ。何年もやってくると、「この時期になったらこれ食べられるな」とか「これ出始めの頃は価格高いんだけど、ちょっと価格が落ち着いてきたから、あれが食べられる時期になったな」とか。そういうのは、自分が楽しんで作れるようにしているかもしれない」

自分たちが食べたいものを、子どもにも食べさせたいものを提供したい

「おいしければいいって思ってる人たちもいっぱいいると思うんですけど、それじゃ独立してやってる意味ないんで。見えないところだけど、毎日子どもと妻が食べるって思うと、やっぱり食の安全性ってすごく気にしています。子どもが生まれてからは特に、ブラジルのブロイラーなんて嫌だし、産地も気になるし、野菜のバックグラウンドもすごい気になる。

プラスチックの容器も全部ステンレスにしたんです。スポンジも、めっちゃ高くてすぐボロボロになるけれどセルロースのスポンジとたわしに変えました。うち電子レンジもないですし、店にも家にもないです。

テイクアウトの容器も、カレーの温度変化やオイルの接触でプラスチックから有害なものが出たら嫌だし、ちょっとコストかけているかもしれないけど、お客さんに見えないところでも結構気にしていることが多いような気がします。でもそれが味に繋がればいいなって、いつも思ってます。

信念を持って、地球環境のことも考えて、そうやってお店をやっていきたいなと思っています。本当は残飯を土に還すところまでやってみたい。そういうところが私たちのゴールになると思います」

今週の雑記

私は何のためにお金を稼いでいるか聞かれたら、迷わずおいしいものを食べるためだと答える。おいしいものを、安心できる空間で、ゆっくり楽しめるって、なんて幸せなことだろう。

何か新しいことをしてみたくて、飲食店で4日間だけアルバイトをした。11時から14時までの3時間、洗い物と接客、配膳が主なお仕事。(※大岩食堂ではありません)

普段、「おいしいものが食べたい」と思って気軽に遊びに行く感覚だったレストランは、裏から見れば修業の場。本業の事務仕事では、お客様に直接何かをすることはあまりなく、自分のタイミングで仕事を進めることができるので、お客様中心の接客の仕事はとても難しかった。

四日目を終えた夜、大好きなレストランで慰労会、笑。接客してもらうと改めてその技術に感動してしまう。絶対においしい料理を作ってくれる料理のプロ、欲しくなる前にこれから欲しくなるものを先読みして提供してくれる給仕のプロ。絶対的幸福を与えてもらって、合間にちょっと楽しいお話をしてくれたり、環境にやさしい仕組みを考えていたり、どこまでも終わりなくハッピーな気持ちが続く。

大岩さんは何度も「自分には飲食しかできることがなかった」と言ったが、ヤリイカと小松菜を炒めながら私たちにお気に入りのナチュールワインとワイナリーの小話をして、さらにオーダーもとってアルバイトの女の子に指示出しまでする姿は、一般人には到達できない仙人のようだと思った。それでヤリイカは当たり前のようにおいしいんだもん。飲食業界のプロフェッショナルは、地球の宝だ。大岩さんは、天才だと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?