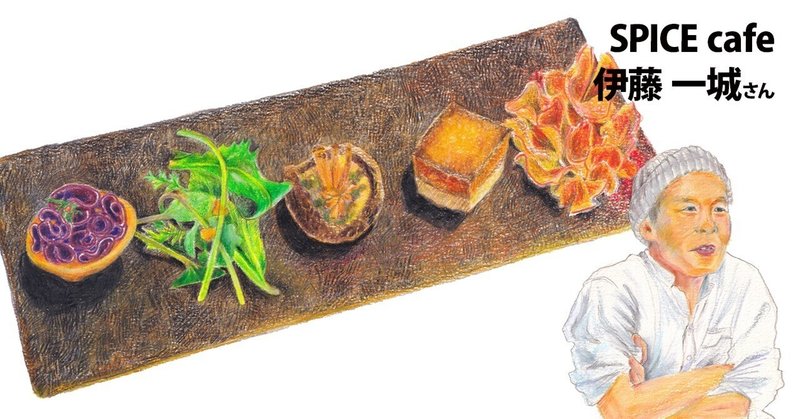

008.SPICE cafe|伊藤一城|CURRYgraphy

スパイスカフェを語るうえで、私の中では欠かせない二人がいる。2015年8月に開催されたNHK文化センターの伊藤シェフの料理教室で出会った二人。同じテーブルだったUさんとスパイスカフェに行ってみたい話で盛り上がり、近くにいたOさんも誘ってその場で予約を取った。毎月ディナーに通うようになり、その会はコロナが始まるまで続いた。カレーの持ち寄り会やビールの飲み比べ会をやったり、スパイスカフェのイベントにも遊びに行ったり、それはそれは楽しかった。

そしていつしか思い描くようになった夢がある。カレーのお友達をたくさん呼んで、おうちでカレー会(カレパ!)をしたい。とっておきの古九谷や古伊万里、民藝の器に作家さんの器を出してきて、インドで買ってきたステンレスの皿とANOKHI(アノーキ)のテーブルクロスを使って、みんなでカレーが食べたい。カレーはもちろんとっておきのレシピで、副菜もピクルスも、招待状とお品書きも作って、全員分のスリッパも用意しなきゃ。そうそう、スパイスカフェのダル(豆)なら何回作ったかわからないくらい好きなレシピだから、きっと失敗しないはず。夫にもマトンビリヤニを炊いてもらって、Uさんにも牛筋のカレーを作ってもらおう。

極力人と会わないように過ごしていたのが噓みたいにパリピな思考を持てたのも、スパイスカフェとUさんOさんのおかげだ。人と集まって食べる幸せに気づかせて下さったこと、改めて感謝です。やっぱり、飲食が好きだ。

江戸っ子の母と建具職人の父から影響を受けた幼少期

小学生の時、家を建て替えるか旅行に行くか、どちらがよいか問われて旅行を選んだ。「お金は貯金するよりも楽しいことに。小っちゃいこと気にしない、心配しない、人生楽しいのが一番」と教わり、古い家に住みながら旅行に行きまくる。「あなたはやりたいことをやりなさい、なんでもいいから」と言われて育ったので、長男だけれど家業を継ぐこともなかった。

職人の父は基本的に家にいて、頻繁に家族で外食をする家庭だった。両親も自分も食べることが大好きだったし、寿司屋のカウンターやラーメン屋の厨房を覗くことにも強い興味を持っていた。

「つまらない自分」を変えたかった

しかし、料理人になるつもりは一切なく、大学卒業後はサラリーマンとして働いていた。

「会社に入ってしばらくすると、自分は何てつまらない人間なんだろうと思ったんです。何もできないし、何の特徴もないし、きっと普通に話してても何の面白みもない。それと同時期に海外に行くようにもなって世界一周したいっていうのがあって。ある時、会社辞めて世界一周すれば、少しは面白い人間になるよなって閃いたんですよね。

でもその時会社には、僕すごい気に入られてて。いわゆるバブル崩壊直後だったんですけど、1年だったら休職させられるから帰ってこいって言われて。でも帰る日が決まってたら旅じゃないんでって断った。また機会があったら戻ってくるかもしれませんけど、帰る日は決められません、旅なんでって言いました。26歳の時です」

旅に出て、わかったこと

旅を始めてしばらくすると滝や歴史的建造物にも飽きてきた。一方興味がつきなかったのは、人と会うこと、食べること。

「日本人のスタンダードなライフスタイルしか知らない中で、世界中の人々の生活を見るのはめちゃくちゃ面白かったし、興味は尽きなかったです。それともう一つはやっぱり現地のおいしいものを食べること。観光地へ行く時間と金はできるだけ料理に費やそうと思っていました。現地の料理を地元の人に習うとか」

しかし旅の終盤、今度は”停滞している自分”を感じてつまらなくなってしまう。

「僕は会社に入って4年で仕事を辞めました。同期の奴は、僕が旅をしている間も仕事をしていて、社会人として成長していき、収入も上がっているのに、僕は4年間必死に貯めたお金が毎日減っていって、1ミリも成長していないなってネガティブに感じるようになったんです」

――仕事をして、成長したい。そんな思いが沸き上がってきた

旅先で会った人が、僕は「プランナー」だ、「コーダー」だ、「ティーチャー」だ、と言うとき、自分は何者なのか答えられなかった。4年間働きはしたが、『会社員』だ、というのは違う。ただ会社に何年か在籍して、昇進して、という人生ではなく、職人になりたいと思った。そして、何の職人になるか考えたとき、やっぱり自分には料理しかないと思った。

「厳しいかもしれないけど、もうやるなら徹底的に自分の好きなことをやりたくて、料理人になるって決めて。当時、自分は経験がゼロだったので、とりあえず日本に帰って、日本で勝負して、日本で勝とうと思い、帰国して修行先を探しました」

とにかく早く帰って、早く働きたかった。

日本人の、日本人による、日本で食べるインド料理

日本でまずやりたかったのは世界各国料理屋。旅行者が情報交換のために集まるカフェを東京にも作り、そこで世界各国料理を提供したかった。

「僕が行った国の郷土料理を広く浅くいろんな国でやって、そこに世界中の旅行者が集まってローカルで交流できたら、と思いました。

でも、浅く広くはダメでした。そこに生まれる専門性はなくて、どうすればいいかって言ったら、狭く深くなんです。それで閃いたのがスパイス。一番面白かったのがスパイスだし、日本人が一番食文化の中で遅れているのはスパイスだと思ったし、できることがいっぱいある”ブルーオーシャン”じゃん、みたいな」

当時、インド人の「インド料理屋」と日本人の「ルゥカレー屋」はたくさんあった。しかしその中間の、『インドの手法を使った日本人オリジナルのカレー屋』はなかった。だから、トラディッショナルな技術を学びつつ、日本の食材で日本人が作る日本人のための料理に挑戦しようと思った。

スパイス料理をコース仕立てで出したのは、スパイスカフェが最初。前菜、カレー、デザート。つまりはレストランのコース料理が好きなのだ。

必死だった前半10年のモチベーション

はじめは料理の世界に30代で入っていくことへの強い不安があった。それでも40過ぎまで修業を続けて失敗したら立ち直れないと思い、早い段階でオープンを決めた。

「オープンしてからの10年は必死すぎて、売り上げも原価も気にしなかったし、気が付けば食べログで1位なんですけどっていうぐらいの感覚でした。周りが見えてないからうまくできなかったこともあったし、あの10年があるから今の僕があるんだよねって言い方もできる。このスパイスカフェを潰したら僕の人生終わりと思ってましたね」

そうは言っても、尽力したのはカレーを作ることだけにとどまらない。

「まずは、カレーとか料理人の社会的地位を上げたかった。今でこそスターシェフなんて人もいるけど、だけどまだカレーはめっちゃ売れてるわけではない。

もう一つ僕の中でモチベーションになっているのが、イスタンブールで出会った陶芸家の日本人夫婦。その人たちは毎年最低1ヶ月はお店をクローズにして、ユーラシア大陸を横断しながら陶芸を勉強して、それを日本で作品に反映させるって。この話を聞いた時に衝撃を受けて、あれ、これ俺料理でできるじゃんって。だからスパイスカフェをオープンして、僕も毎年1ヶ月休むことにしました。インドとか海外に行って勉強して、日本に持って帰ってきて、それを自分のメニューに反映させるっていうのを10年以上やったんです」

後半戦で考える、これからの自分の使命とは

がむしゃらに働いた前半10年が過ぎた時、ふと、飲食店が衰退していることに危機感を覚えた。

「全体的に売上が落ちていったのは、コロナの影響ももちろんあったけど、それも含めて飲食店に行くニーズの変化なんです。ファミレスみたいに、家事をやらないで済む、そこそこの値段で家族で行けるというお店もあるし、非日常を味わうエンターテインメントを求めに行くというのもある。人口も減少している中、飲食店が衰退しないための食文化を守っていくには、作り手と食べ手の両方のレベルを上げていかなきゃいけない。だから、僕のやることは、飲食店の在り方を俯瞰的に見てコントロールすること」

だから今は、スタッフにどれだけうちで働きたいという意欲を持たせるかが自分の最大の仕事だと思っている。

「修行中の時給が1500円に上がったってどうってことないですよ。そうじゃなくて、自分がお店を持った時にどんだけの器でいられるか。いつも言ってるのは、貯金なんてしないでお金は全部自分に投資しろってこと。美味しいものを食いに行け。いい経験をしろと。だから農家さんの所へ行くときはお金を僕が持つので、一緒に経験しようよと。そこで経験したことをお店に還元して、うちのお客さんに還元していこうっていうふうに思います」

修業はどこまでも続く

「まず1個決めてたのは、一年に一回はその世界のトップを見るっていうこと。トップのレストランはこういう風にやってるんだ、サービスってこういう風にやってるんだっていうのを常に頭に置くようにしてました。トップ・オブ・ザ・トップを知ってるかどうかで視野が全く違うと思うんですよね。

あとは、他のジャンルの料理人とも付き合うってこと。誰もやっていないスパイス料理をやりたい、スパイスの可能性を日本でもっと広めたいといったときにむっちゃ勉強になるじゃないですか。皿洗いとかやるから教えてくださいっていう感じで行くと、向こうはいやいやスパイス教えてくださいよっていう、対等の立場でのエクスチェンジがあるんですよ。ギブアンドテイク。そういうことは日本料理でもフレンチでも当たり前にやられているのにカレー業界では誰もやっていないから俺が切り拓こうと思って。それをうちのスタッフ、お客さん、ひいてはこの業界に還元していかないといけない」

これからは「面白いこと」+「社会貢献」がしたい

現在、事業を大きくしたいとか、店舗を増やしたいとか、収入を上げたいといった思いは全くないそう。

「今は、料理人としてどう社会貢献できるかっていうところにフェーズが移ってる。例えば、以前監修した『三条スパイス研究所』の関係で、今度は北九州の『希望のまちプロジェクト』に関わっていて。これまさに今の僕のやりたいことだなって感じています」

「希望のまちプロジェクト」は、福岡県北九州市に様々な機能を持った複合型社会福祉施設を建設し、そこを拠点にコンセプトとしての「まち」を拡げていきたいとするものです。

北九州市に生活困窮者を保護するための施設が2年後にオープンする。国の事業として、50人収容できる全国初の施設だ。365日スタッフがいて、医療体制も整っていて、3食食事が出る。その食事を、伊藤シェフが手掛ける。

「集団調理って、利益が全然出なくて事業として成り立ってないから、コストがすごく削減されてて。本当は1日1000円の予算があるんです、1食330円じゃないですか。でも考えてみてください、レストランで1000円で売ってるものって、原価30%なんです、同じくらいの予算なんです。全然真っ当なものが作れる金額なんですよ。

そこで、心ある料理人にちゃんとした食事を提供してもらいたいと言われて。この施設におけるおいしいって何だろうと考えました。寿司やステーキを出しても違うし、大事なのはコミュニケーションなんだと思いました。それなので給食形式で、毎日、お話ししながら適温で提供したいと思ってます。誰それさんはご飯多めとか、この料理はどこそこの郷土料理だよとか、腹を満たすだけではない食事の提供ですよね。それがこれからやりたいことです」

今週の雑記

毎日おいしいごはんが食べたいし、食事の時間は一日の中でいちばん楽しく過ごしたい。だから、ちゃんと丁寧に料理をしたいし、盛り付けだって手を抜きたくない。

骨董のお皿が好きで、旅行に行けば各地で古い器を買い集めてきた。今はもう出せないはっきりとした黄色の『珉平焼(みんぺいやき)』とか、明治時代のしっとりした『漆器』とか、江戸時代から大切に桐箱にしまわれてきた『伊万里』とか。ただのほうれん草の白和えでも、豆腐と油揚げのお味噌汁でも、鯵の南蛮漬けでも、いい器に盛り付けると途端にご馳走に見えて嬉しくなる。

いつか、お皿をデザインしたいという夢がある。和と印の模様をミックスさせて、カレーを盛れる(染みない)大きな器。でもオリジナリティは出したいし、融合させた文化それぞれも生かしたいし、日常使いできるシンプルさも欲しい。それが本当に難しくて、夜な夜な絵に描いてみては撃沈している。どうして、頭の中で思いついたときは最高に素敵なのに、そのままの出力ができないんだろう。

伊藤シェフが「トラディッショナルな技術を学びつつ、日本の食材で日本人が作る日本人のための料理に挑戦しようと思った」と言った時、お皿の模様を見て表面上真似していてもだめだ、と思った。CURRYgraphyの原稿を、ちゃんと作り上げた暁には、今度はお皿の模様の研究をしたい。

また一つ夢ができたので、記録として書いてみました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?