囲碁史記 第87回 囲棋奨励会

囲棋奨励会の発会

本因坊秀甫亡き後、十九世を再襲した本因坊秀栄は、安井算英と共に「囲棋奨励会」を結成した。奨励会は家元の会という訳ではなく、もっと門戸を広く開き若者が切磋琢磨する研究会的組織をイメージしたもので、当初は方円社とも提携する予定で、会員名簿に中川亀三郎や巌埼健造も名を連ねていたが、実際には参加を見送っている。ただ発会の際見送られたが、後には方円社の関係者も参加するようになっていった。

囲棋奨励会は明治二十五年八月に日本橋倶楽部で発会し、同二十七年二月まで十九回開催された。

正会員は本因坊秀栄、安井算英、土屋秀元、都筑仙子、吉田鷹子(高子)の五人。それに客員として大沢銀次郎、田村保寿、都筑米子、奈良林清吉、加瀬音次郎、中山善吉らが参加し、後には高橋杵三郎、吉田半十郎、木原亀太郎らも出席している。

また、方円社の小林鉄次郎も亡くなる少し前に出席し、秀栄と対局している。

奨励会の会員

奨励会に参加した棋士の一部を紹介する。

都筑仙子・都築米子

正会員の都筑仙子(仙芝)は五段の実力者で、本因坊秀栄や田村保寿(本因坊秀哉)との棋譜も残されている。明治三十四年一月三十日没。

都築米子は仙芝の養女で、十四歳のころより碁を覚える。本因坊秀栄、梅主長江らに師事し、明治二十三年に初段、大正十四年には四段となっている。方円社定式手合にも参加し、「女将軍」の異名をとった。

林佐野の養女で、日本棋院設立にも尽力した女流棋士の喜多(林)文子のライバルとしても知られている。

昭和十二年に六十六歳で亡くなり、追贈五段が贈られた。

都筑仙子と米子の墓は谷中霊園にあり、墓石には囲碁五段と刻まれている。ちなみに墓の後ろ側には中川亀三郎の墓がある。

吉田高子

吉田高子は明治大正期に活躍した女流棋士である。

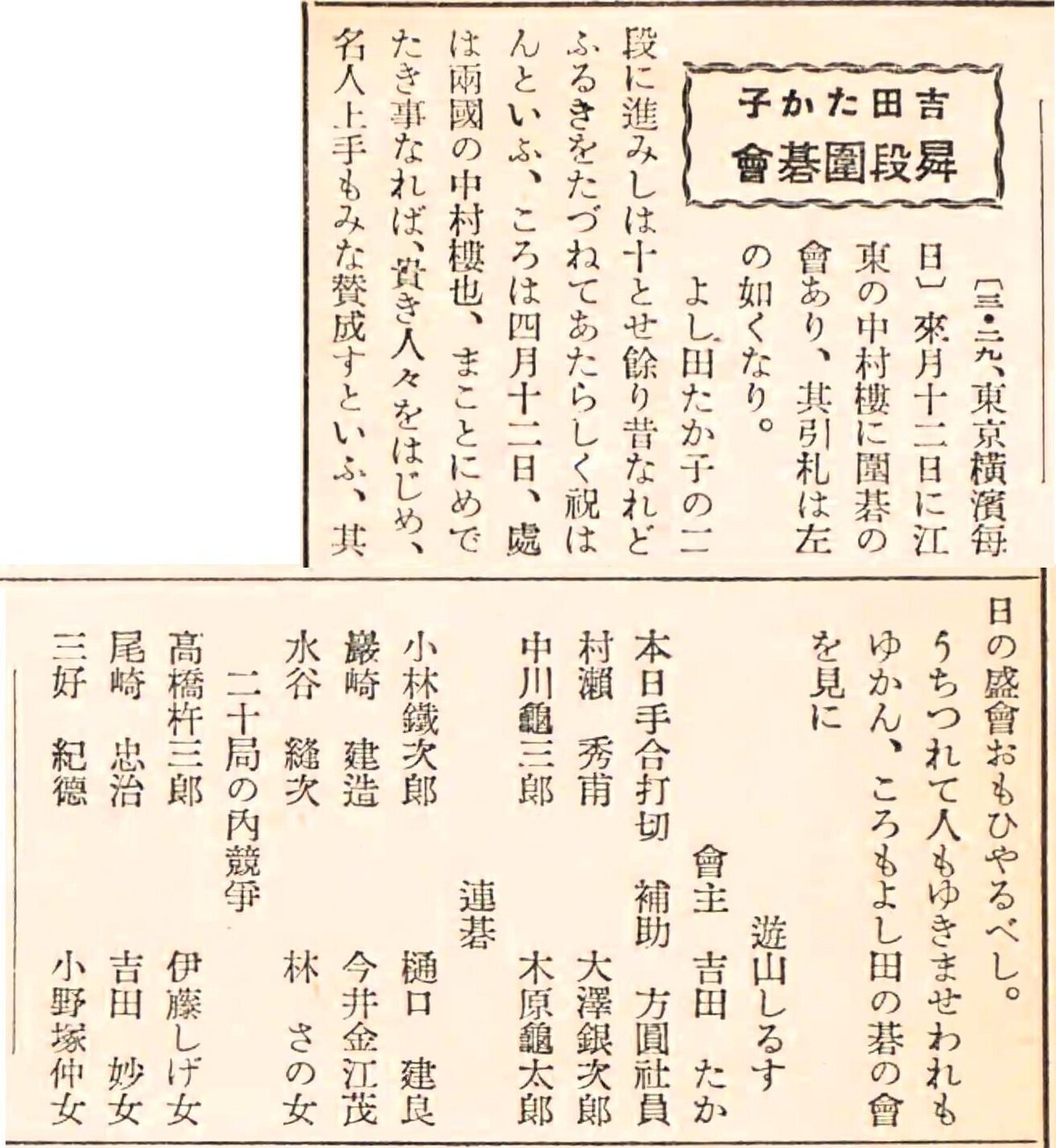

明治十七年の新聞に二段昇段を祝った碁会が開催されたという記事が掲載されている。ただ、よく読んでみると昇段したのは十年前のことで、ふるきをたづねてあたらしく祝うとなっている。

碁会を取り仕切ったのは、村瀬秀甫ら方円社の社員である。

大正期に出された「大正囲碁名手番付」では、三段で前頭となっている。吉田は当時の囲碁界の主要メンバーとして認識されていたといえる。

その他

この他、前回紹介した墨田区向島にある三囲神社に顕彰碑のある中山善吉も奨励会で活躍している。将来を期待されたが残念ながら十四歳で夭折している。

また、田村保寿(後の本因坊秀哉)も、金玉均の仲立ちで秀栄門下となり奨励会で活躍している。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?