囲碁史記 第36回 中興の祖本因坊察元

察元の出自

本因坊家で六世知伯、七世秀伯、八世伯元と三代にわたり当主が二十代、六段で早世したため、活力を失った囲碁界は低迷し、暗黒の時代とも呼ばれてきたが、道知以来の名人碁所に就任した九世本因坊察元の登場により低迷期に終止符が打たれる。そのため察元は「棋道中興の祖」とも称されている。

察元は享保十八年(一七三三)、武蔵国葛飾郡平須賀村(現在の埼玉県幸手市平須賀)の間宮又左衛門の次男として生まれる。幼名を多四郎という。『本因坊家旧記』の察元の新類書には「武州幸手領平須賀村百姓」となっている。幸手領とは行政上の名称ではなく、日光街道幸手宿とその周辺を含めた通称である。

間宮家は村の庄屋級の家柄で苗字帯刀が許されていたと考えられている。江戸時代には身分制度により通常の百姓等は苗字が許されなかったので、かなりの家柄であったといえる。

多四郎は幼年より俊才で、父が囲碁を教えると短期間で上達し近隣では無敵となったといわれ、同じ幸手の天神島村出身である八世本因坊伯元に入門する。察元が入門したのは十五歳から十六歳頃と推定されている。幸手からは八世本因坊伯元、九世察元、十世烈元と三代にわたり当主が輩出されていることから、現在の埼玉県幸手市では囲碁の普及に力を入れている。

家督相続

察元は宝暦二年(一七五二)には師の伯元と黒番で二勝、白番で一敗となる。宝暦四年八月、伯元の病気が重篤となったため察元の跡目願が寺社奉行へ提出され、八月二十六日に相続許可の通知があった。

伯元は他の三家に察元は六段の技量があることを伝え、九月二十六日に没する。察元は二十二歳で九世本因坊となるが、正式には十二月三日、江戸城で老中から家督聞届の許可を受けた。

翌宝暦五年十一月十七日の御城碁において井上因碩に先番四目勝ちとなり初舞台を飾る。

本因坊家は五世本因坊道知の急逝以後、六世知伯、七世秀伯、八世伯元と二十七年で三人の当主が続けて二十代、六段で早世し、囲碁界全体が活力を失い低迷していた。察元の悲願は本因坊家に往時の繁栄を取り戻すことで、そのため道知以後空位になっている名人碁所に就くことを目指したといわれている。

察元はまず七段昇段を目指すが、この頃は家元同士の対局は御城碁以外ではほとんど見られず、同門や在野の碁打ちなどとの対局が多かった。昇段のためには家元間での対局で実績を上げなければならない。そこで察元は家元同士による研究会を開き対局を行うことを提案するが、三家は表面は同意したもののなかなか実行に移さなかったという。

そこで察元は、まず七世本因坊秀伯のときに添願人となった五世安井仙角(春哲)を訪ね七段昇段の意向を話し同意を得る。しかし井上、林両家は執拗に反対した。この間に因碩の勧めで井上家跡目の井上春達と先互先で五局対局しているが、察元が白番で一局勝ち越しとなったため、その後は春達が対局を避けるようになったという。

宝暦七年になり、察元は井上因碩に対し七段昇段に不同意ならば直ちに争碁の手続きを取ると強硬な態度で迫り、因碩もこれを渋々認め望みを果たしている。

名人碁所へ

七段昇段から七年後の明和元年(一七六四)、察元は因碩と共に八段へ昇段している。当初、因碩は先輩という理由で同時昇段に難色を示していたが、技量の点は如何ともし難く同時昇段を認めたという。察元の七段昇段のときに反対していた七世林門入(転入)は宝暦七年に没しており、林家は八世門入(祐元)になっていた。この祐元はもともと本因坊門下で五世本因坊道知の弟子だった井田道祐の長子である。

明和三年四月、察元は名人昇格を目指し林門入に協力を求めた。元本因坊門の門入は、察元の技量を評価し、添願人になること承諾、しかし、門入を介して井上、安井両家に同意を求めたが、察元がまだ三十四歳であることを理由に時期尚早として反対されている。

七月十四日、察元は名人碁所就任のための争碁願を寺社奉行久世大和守に提出、十一月八日、察元、因碩両者は寺社奉行宅に呼び出され争碁二十番を行うことが決定する。これにより五世井上因碩は七世本因坊秀伯に続き二度目の争碁、勝負碁を打つことになる。

なお、十一月十七日の御城碁で行われた第一局は、古例に従いより持碁となっている。

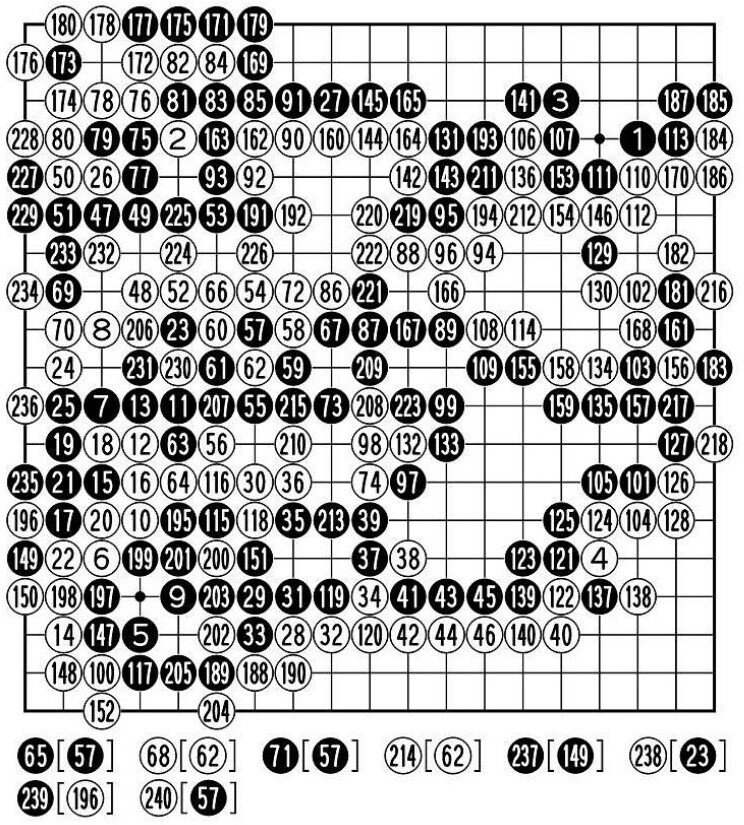

(明和元年十一月十七日 御城碁)

明和三年十一月十七日 察元 白番持碁

明和三年十一月二十七日、晦日 察元 黒番八目勝ち

明和三年十二月六日~二十六日 察元 白番二目勝ち

明和四年一月十八日~二月七日 察元 黒番十三目勝ち

明和四年三月九日、十日 察元 白番二目勝ち

明和四年三月二十七日、二十八日 察元 黒番十一目勝ち

争碁は六局終わったところで察元の五勝一持碁。ここで察元は打ち込んだとして手合直を要求している。手合が直れば察元は因碩より一段階上、つまり八段の因碩より一段上の九段名人ということになる。この後、手合直は四番勝越でと決められるが、このとき因碩は、古例では手合直は六番であると譲らず寺社奉行に提訴した。

九月十二日、寺社奉行は察元に名人を許可したが、因碩の顔も立て碁所は認めなかった。これに対して察元は名人と碁所は不離のものであると申し立てたが、因碩側は技量と囲碁界の統率能力は別物であると主張し、双方が提訴を行って容易に決着がつかなかった。

この間、寺社奉行は交替し、明和七年閏六月二十三日になり、老中、寺社奉行列席の中で察元はようやく碁所に任命された。察元三十八歳のときである。これらの経歴は『本因坊家旧記』により読みとることができる。

さらに本因坊家には家元になったときに京都寂光寺の初代本因坊算砂の墓へ参る慣例があった。察元はこの墓参にあたって多くの門弟を従え、徳川家康から拝領した長柄の朱傘、綱代の輿籠を使用した豪勢な上洛をして本因坊家の資産の大半を消費したものの本因坊家の威光を示している。

この話は明治の囲碁史書『坐隠談叢』に掲載されているが、著者の安藤豊次は、古老から聞いた話で出典が明らかでなかったため記載を躊躇したと別の著述『通俗囲碁通史』で述べている。

察元の有名な逸話ではあるが、この話は当時の本因坊家の事情からすれば有り得ないことだという説もある。仮に朱傘や網代の輿を家康から拝領したとしても、それが寂光寺に在るならともかく、百数十年後の本因坊家に在るのは奇異な話である。本因坊家の家禄は五十石十人扶持の少禄である。林門入は著書(『爛柯堂雑記 坤』)の中で、若い七世秀伯は手許不如意(経済的に苦しい)であり、その借金の工面を世話したと記している。十八歳という若さで秀伯が跡を継いだ本因坊家は、借金をしなければならないほど家計が苦しかったのである。続く八世伯元も短命(享年二十九歳)であり、この頃の本因坊家に蓄財などあろうはずがない。碁所の本因坊察元が御暇(休暇)期間中に、故郷幸手の八十歳の母に会いに行くのにさえ、その届け(許しを得る)ために寺社奉行の役人の下へ二度も足をはこんでいる。ましてや、格式ある大名行列さながらの行為が許されるとは到底思えない。

これまでの囲碁史で察元に関しては、寂光寺墓参までを記し、あとは没年を記載して終わりというものが多い。確かに察元は囲碁界を盛り上げるために不在であった名人碁所の地位を目指して勝負を挑み、これを果たしている。これだけで大きな物語であり、そこに向けたエネルギーは相当なものであったろう。これにより後年に名手たちが生まれる環境が整ったともいえる。しかし、察元は、ただ勝負にだけ燃えていた分けではなく、遺されている棋譜を見ていくと、門下やアマチュアとの多くの置碁の棋譜があり、囲碁の普及にも力を入れていたようである。

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?