抽象の中に見た胡蝶の夢「ダミアン・ハースト 桜」国立新美術館 三木学評

ダミアン・ハースト「ダミアン・ハースト 桜」展

会期:2022年3月2日(水)~5月23日(月)

会場:国立新美術館 企画展示室2E

展示風景

ゴールド・スミス・カレッジ在学時から、作品制作、キュレーションを行い、90年代、ヤング・ブリティッシュ・アーティスト(YBAs)の旗手として、今日までイギリス現代アートを牽引してきたダミアン・ハーストの大規模個展が国立新美術館で開催されている。

牛やサメを頭から真っ二つに割り、ホルマリン漬けにした著名な「自然史」シリーズをはじめ、「生と死」をテーマにし、センセーショナルで広告代理店的な手法を駆使した作風と、それに続く若いアーティストたちの表現は、戦後、長らく現代アートの中心地であったNYからロンドンへその中心の座を奪うほどのものだった。

ダミアン・ハーストも1995年に受賞した、若いイギリス人およびイギリス在住のアーティストに贈られるターナー賞は、イギリスだけに留まらず、現代アートの今日的な潮流や次の方向性を占い、世界的なアーティストになる賞として、世界各国から注目を浴びてきた。一方で、その煽情的なコーマーシャル的手法、マーケット主義に対して、フランスなどの大陸側からの対抗として、1996年にマーケットに乗らない「リレーショナル・アート」と称される作品を集めた「トラフィック」展を二コラ・ブリオーがキュレーションするなど、様々な批判的な運動も起こっている。とはいえ、その最初の起点はダミアン・ハーストにある。その系譜は、2000年以降、マーケット主義のアートフェア、社会性・政治性・地域性を中心とした芸術祭や国際展へと分岐して、それぞれ成長していくことになる。

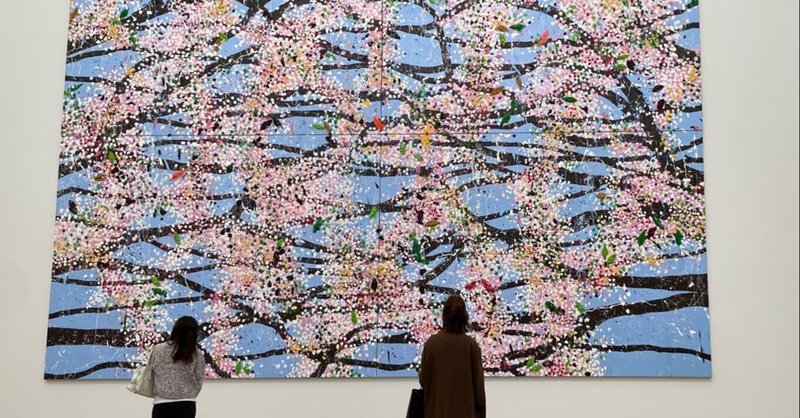

しかし、今回日本に来たのは、そのような現代の消費社会の視覚文化を利用したハーストの先鋭的な作品ではない。日本にもなじみの深い「桜」をモチーフにした巨大絵画のシリーズである。大きいものでは縦5 メートル、横7メートル及ぶ巨大絵画、シリーズ全107点中24点が運び込まれ、国立新美術館 企画展示室2Eの空間全体に展示されている。さながら、近年、世界中で開催されている没入型展覧会のようであり、展示空間自体をオールオーヴァーの絵画にしているといってよい。

ハーストを知っているものならば、二重の意味で違和感があるだろう。一つはよく知られた作品ではない違和感、もう一つは絵画としてどう評価すべきなのかという違和感である。ハーストのコンセプチュアルで完成度の高い作品は、発注されたものであり、彼自身の制作能力について疑いの眼が向けられていたし、絵画となるとなおさらである。

とはいえ、ハーストが絵画を制作していないわけではない。むしろ、初期から絵画の作品はつくり続けている。色の点を等間隔で描いていく「スポット・ペインティング」、回転する絵具のキャンバスに絵具を広げる「スピン・ペインティング」、不規則な色の点を置いていく「カラー・スペース・ペインティング」、さらに筆の痕跡を残しして画面を覆う「ベール・ペインティング」などである。

今回のシリーズが興味深い点は、「ベール・ペインティング」で描かれた抽象的な形態に、庭や木々など具象的な形態を見出したことから始まっていることだろう。そもそも写実的な絵画は、2次元上のイリュージョンに過ぎない。その平面における配置で立体的な錯覚を起こすのではなく、色や線(形)といった絵画を成立させる形式をフォーマリズムと称して評価したのがクレメント・グリーンバーグである。ジャクソン・ポロックやマーク・ロスコなどの抽象表現主義は、そのようなイリュージョンではない自律した平面性の観点から評価された。いっぽうで、ポロックが直接、筆にカンヴァスに描くのではなく、ドロッピングやポーリングと言われた、床に置いたカンヴァスに、絵の具を垂らす手法で描いたことから、そのアクション、行為の痕跡として、アクション・ペインティングと称して評価したのがハロルド・ローゼンバーグである。そのアクションは、ハプニングなどの行為を目的とした表現へと発展していくのだが、絵画としての完成度を求めていたポロックとは違いがある。

その後、フォーマリズムは、ラウシェンバーグが、「コンバイン・ペインティング」と称される、抽象表現主義的な絵画の上に、さらに様々な素材でできたイメージを張り付けていき、イリュージョンと平面性の問題が無効化され、衰退していく。さらに、60年代にはアンディ・ウォホールやロイ・リキテンシュタインによって大衆的なイメージをシルクスリーンで複製するポップアートを制作されたり、60~70年代にはミニマル・アートやコンセプチュアル・アートといったより観念的な手法が展開されていく。その反発もあり、80年代には具象的なモチーフや表現主義的な方法を復活させるニューペインティング、グラフィティの要素を取り入れたジャン=ミシェル・バスキアなどが登場したが、90年代には新しいメディアやインスタレーションの表現が勃興していき、絵画そのものが現代アートの主流でなくなっていった。

ハーストの登場は、まさに90年代の到来を象徴するものだが、ハースト自身が「俺は「今」の芸術を観客に見せたかった。最も影響されたのは、サーチ&サーチの広告だ。俺にとってサーチの広告の隣に絵を置くということはピンとこなかった」[i]と述べているように、よりセンセーショナルな方法で、アートの表現を開拓していく。しかし、前述したように、絵画を忘れたわけではなく、様々な方法で実践している。

今回、「ベール・ペインティング」を制作する中で、庭や木々が見えたことから桜の絵が描けるのではないかと思ったという。今までは被写体をどのように描くか、という試みのなかで、印象派やキュビスムなどが生まれてきたが、具象的な被写体とは切り離された抽象表現主義が生まれ、抽象的な表現の中にゲシュタルト心理学的な効果からイリュージョンの桜を見出し、実際の桜を描いてくという逆転した形となっている。

その中で、実際の桜には単にピンクだけではなく、光の反射から黄色や青が見えることから、新印象派的な点描による混色を行っていく。具象と抽象が同居した状態であり、近づくと無数の絵具の塊であり、遠くから見ると確かに桜のように見える。

この均一ではない絵具の塊はどのように描かれたのだろうか?会場で流されている映像を見ると、バケツに入れた塗料に長い筆を漬けて、立てかけられたキャンバスに、少し離れたところから筆を振って絵具を張り付けている。ポロックのように床に置いて、垂らしているわけでない。そのため、絵具の塊には、下の方に重力がかかっている。

スーラやシニャックの場合、描く距離と、錯覚を起こす距離が異なるため上手く混色の効果が表れているか確認するためには、何度もキャンバスから離れて遠くか見ることを繰り返さなければならなかっただろう。その点、ハーストの場合、距離をとった状態で絵具を筆で投げつけており、その効果をリアルタイムに確認しながら、不足している色を足していくことができたと思われる。

当初は、アシスタントが数人いて、指示しながら制作していということだが、新型コロナウイルス感染症の流行により、ハーストのみで制作することになったという。記録映像にはその様子が撮影されている。

完成した作品は、たしかに桜に見えるが、あまりに類型的過ぎるように思える。センスとしても技巧としても優れているとは言い難い。それは抽象的な表現から具象的なものが見えたというのが出発点のため、それ自体が記号的なものであったからだと思われる。それはモネが被写体を観察し続けながら、白内障などを患うことによって、結果的に何が描かれているかわからなく、抽象絵画に近づいたことと真逆であるといえよう。

抽象の中に具象を見出した絵画は、抽象画でも、具象画でもなく、脳内の類型的イメージを描いたものになったということだろう。たしかに、インタビュー映像によると、実際の桜を見て、光や色の効果を見直したようだが、もともとの類型から抜け出しているとは言い難い。もっと類型にこだわらず、もう少し抽象のレベルで提示されていたら、観客の頭の中で異なる像が浮かび上がったことだろう。それは、アンリ・ミショーのようなものかもしれないが、もう少し違った展開になったかもしれない。

だからと言って、ハーストの絵が見るに足らないものかと言えばそうもいえない。何よりコロナ禍とはいえ、巨大なキャンバスを空間全体に埋め尽くす情熱、そこにプリミティブな描く喜びがあり、鑑賞者にもそれは伝わる。現代アートの知識と計算、技巧を凝らしていたアーティストの本当にやりたかったことがこれかと思うと感慨深いものがある。災害は心を素直にしてくれるのかもしれない。

付け加えると、日本人にとっての桜は、特別な意味があり、それは毎年、出会いと別れを演出してきた。そこには戦争や死というものもあった。とはいえ、現在日本の主流となっているソメイヨシノは江戸時代につくられた園芸種で、本場、奈良の吉野山に植えられている山桜とは色合いや形態だけではなく、開花の期間もかなり違う。信仰のために人が植えたものとはいえ、下の方から上の方まで1か月程度かけて咲いてく吉野山の山桜は、もっと地に足の着いたものだ。ハーストが描いた類型化された桜は、クローン種であるソメイヨシノのように儚く見える。それはさしずめ、ハーストが抽象の中に見た胡蝶の夢といったところだろう。

[i] 『ダミアン・ハースト 桜』日本経済新聞社、2022年、p.7

初出『eTOKI』2022年4月9日付

https://etoki.art/review/4319

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?