AmpliTubeでの基本的な音の作り方(ハイゲイン編)

IK MultimediaからAmpliTube TONEXという新しいプラグインが発売されるらしい。自分で手軽にアンプやエフェクターの音をキャプチャしてデジタルモデルを作れるというKemperみたいな機能を持っているようだが、AmpliTube 5とバンドルでも発売されるらしいので、今のAmpliTube 5を置き換えるようなものでもなさそうだ。

さて、YouTubeやSNSに動画をアップロードしていると、AmpliTubeの音作りについて質問をいただくことが時々ある。まだまだ探索中の身ではあるが、せっかく質問をいただいているので、このタイミングで自分のやり方について一度まとめようと思う。(いつかちゃんと英語で動画にしたい)

今回はハイゲインサウンドの音作りについて。クリーントーン編はこちら。

0: 何が難しいのか

AmpliTubeを使った音作りに難しい要因があるとすれば、「できることが多すぎる」という点が大きいのではないかと思う。膨大な種類のアンプ・キャビネット・エフェクターのモデルが用意されており、組み合わせ方やパラメータの設定によってサウンドは大きく変化してしまう。全てのモデルの設定・組み合わせを片っ端から試していくというのは現実的に不可能なので、ある程度「このアンプ(のモデリング)からはどのような音が出る」「この組み合わせではどういう音が出る」ということを把握しておかないと、真っ新な状態から目的の音を作り出すのは難しいのではないかと思う。(プリセットも数が多すぎる)

逆に、ある程度ベースとなる音・設定ができてしまえば、そこから好みやその時の目的に合わせて調整していくのは難しい作業ではないと思う。

1: アンプを選んで基本的な音作りをする

まずはどのアンプをどのような設定で使うかを決める。ここが一番サウンドへの影響が大きく、またエフェクター類などで音を作り込んだ後でここを変えると土台が崩れてやり直しになってしまうので、しっかりここで大まかな音を作っておく。

1-1: アンプのモデル/チャンネルを選ぶ

ここで八割決まるといっても過言ではない。そして、一番難しいステップでもある。膨大な種類のアンプモデルが用意されており、GAINやCHANNELの選択によって音が大きく変わるが、上述の通り全てのアンプタイプ・設定を片っ端から試していくというのはよっぽどの根気と時間がないと不可能だ

最初は有名な定番アンプから選んでいくのが良いだろう。自分の場合、ハイゲインサウンドを作るときは下記のアンプのモデルを使うことが多い。

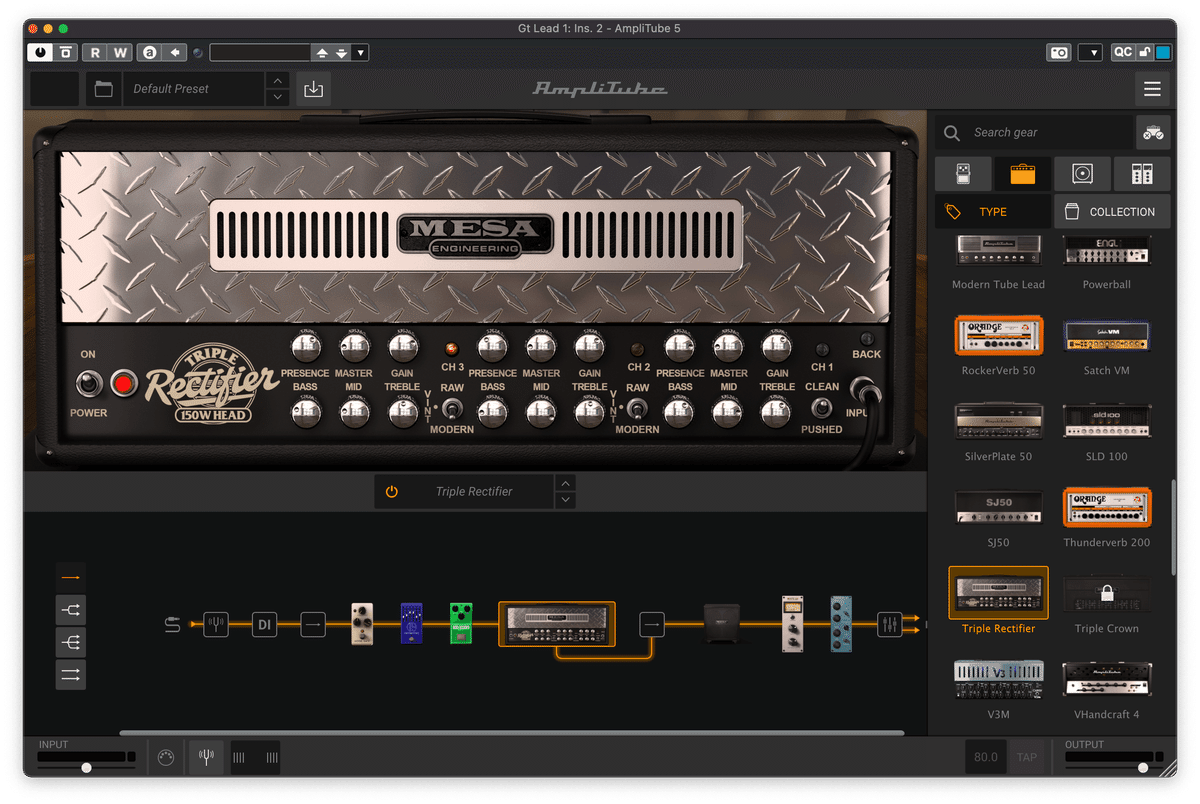

1. Mesa/Boogie Triple Rectifier - Ch3

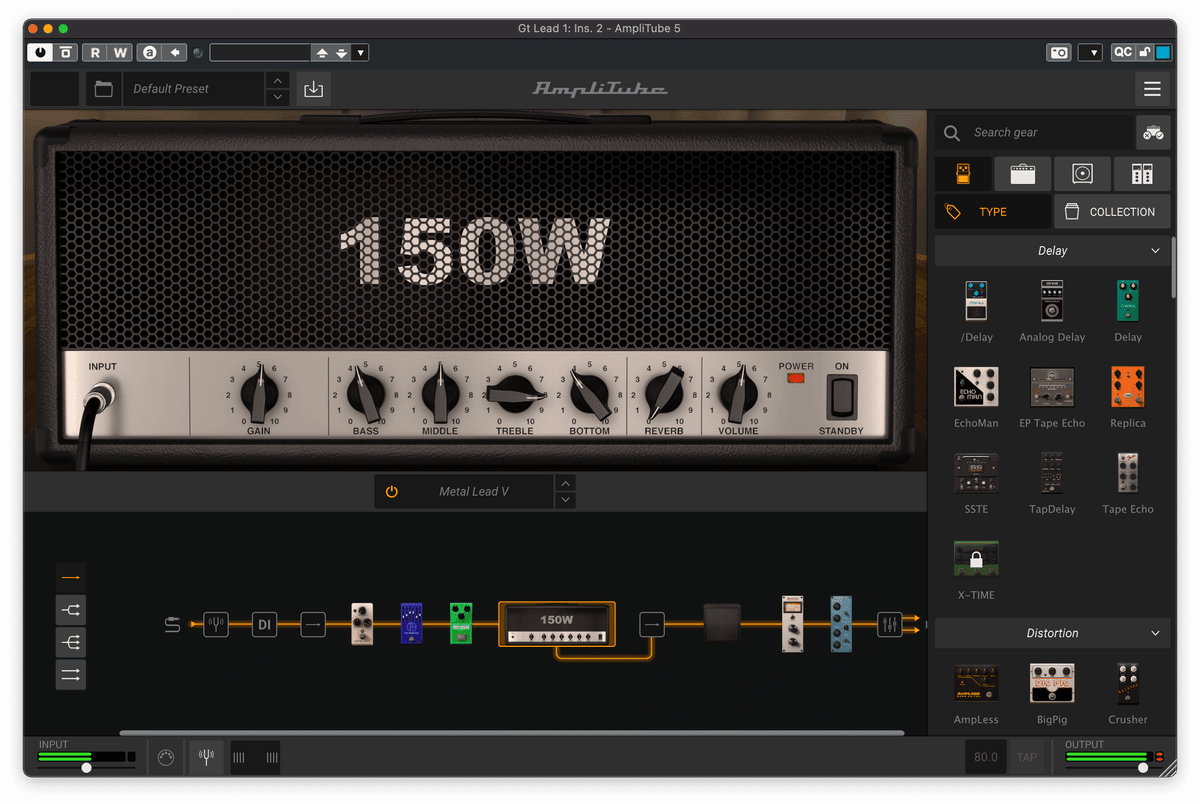

2. Soldano SLD100 - CRUNCH & OD

3. Metal Lead V (Peavey 5150のモデリング)

Mesa/Boogie Triple Rectifierは有料だが、フュージョンからハードロック/ヘビーメタルにも使いやすいサウンドでおすすめ。

キャビネットは、まずはそのアンプモデル用のデフォルトのキャビネットを使う。キャビネットを変更することで「より抜けが良くなる」とか「パワー感が出る」などの効果が得られる場合もあるが、まずは標準のものをベースに必要な時だけ変更する。

AmpliTube 5では、信号を分岐させて複数のアンプを組み合わせて音作りをすることも可能だが難易度が上がるので、明確に意図がある場合(スムーズなサウンドをベースにアタック音だけ別アンプで強調したい、など)以外は基本的に分岐させない方が良いと思う。

1-2: ゲイン、イコライザーの調整をする

アンプモデルを決めたら、ゲインやイコライザーなどのパラメータを調整する。

ゲインは好みに応じて決めれば良い。弾き方やギター側の設定次第だが、自分の場合は歪ませすぎて音の輪郭が失われるのを避けるために、自分にとって心地よい歪みの量よりも若干低めのゲインに設定している。

なお、どう考えてもゲインが足りない場合はギターの録音時の入力レベルが適切かどうかをチェックした方が良い。AmpliTube自体にも入力レベルを調整する機能があるので、そこで必要以上に音量を下げるような設定になっていないかチェックする。

イコライザーはすべて12時の位置をベースに調整していく。ただし、アンプのモデルによって12時がフラットかというとそうでもなかったりするので、ここに関しては飽くまで調整を始める際の「基準」程度で考えておく。

自分の場合は、不必要に大きい低音・ブーミーな低音が嫌いなのでまずは低音域(BASS)を削るところから始める。クリーントーンの場合は低音域をある程度じっくり調整するが、ハイゲインサウンドの場合は大まかにカットしてしまってそのままのことが多い。

高音域(TREBLE, PRESENCE)は耳に痛くない程度まであげる。あげるほど抜けやすくなるが、同時に薄っぺらくもなっていくので上げすぎないように注意する。

中音域(MIDDLE)に関しては、特にいじる必要性を感じなければそのままにしておく。バッキングで他のパートの邪魔になりそうな場合は若干下げめに、リードでペラペラ感がある時は上げめに調整するが、ここに関してはギターの特性や他のパートとのバランスによって適正な設定が変わってくるので、なかなか難しい。

2: エフェクターを加えて音を作り込む

アンプ側でベースとなる音作りができたら、前段にいくつかエフェクターを追加してキレを良くしたりスッキリさせたりさせる。

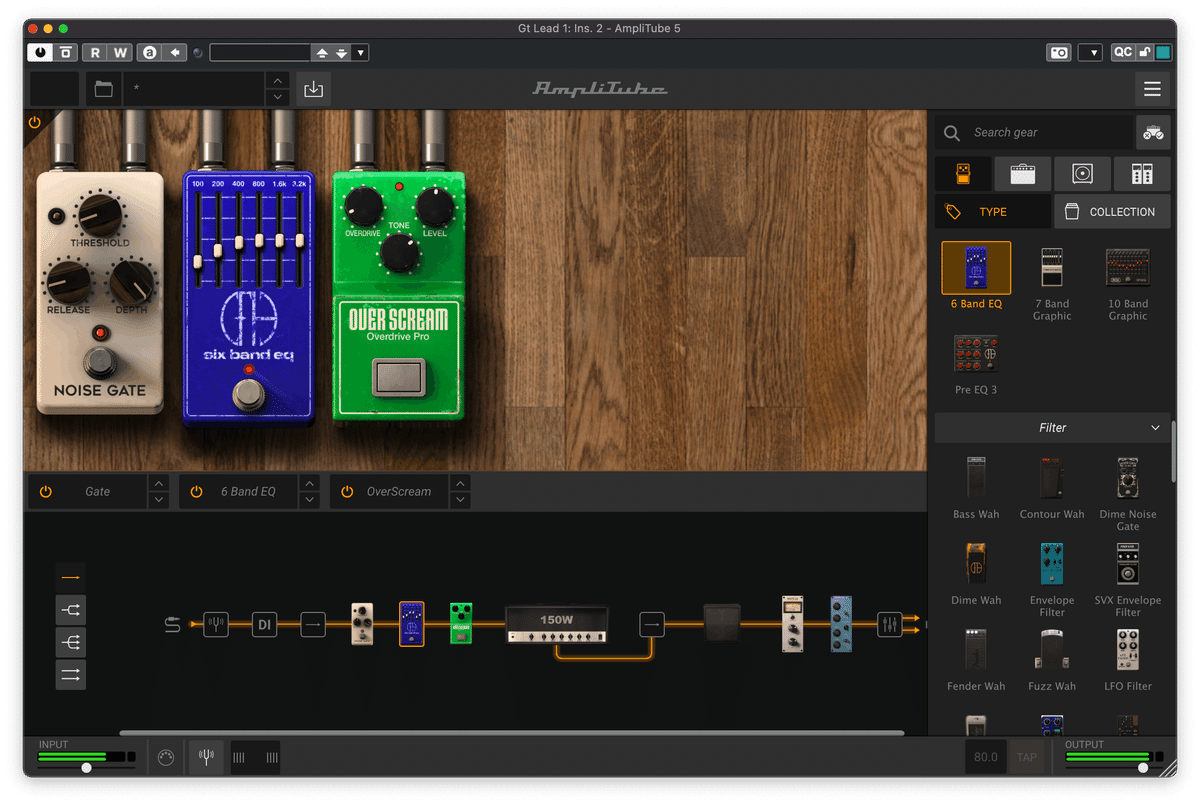

2-1: ノイズゲートでキレを良くする

アンプモデルの選択、ゲイン・イコライザー設定で音の土台ができたら、まず最前段にノイズゲート(Noise Gate)を入れる。ミュートした状態でギリギリゲートが下がるようにスレッショルドを設定する。ノイズが極端に多すぎる場合、演奏の内容によっては音の途切れ方が不自然になる可能性があるのでOFFにするときもあるが、そうでない場合は音のキレが良くなるので基本入れるようにしている。

2-2: グラフィックイコライザーで低音をスッキリさせる

次にグラフィックイコライザー(6 Band EQもしくは7 Band Graphic)を入れる。低音域を下げて、音がブーミーになるのを避けるのが目的だ。シングルコイルで元から低音域が弱いようなギターの場合は入れなくても良いかもしれない。中音域から高音域はいじらずフラットにしておく。

ここで低音域をカットすることでアンプ部での音の歪み方も多少変わる。アンプの方でも低音は低めに設定しているが、自分の中では「グラフィックイコライザーでの低音カット: ブーミーになるのを防ぐため」「アンプでの低音カット: 音をスッキリさせるため」というような目的で使い分けている。なので、グラフィックイコライザーで低音をカットしたことで音が軽くなってしまった場合は、適宜アンプ側のBASSを戻すなどして調整する。

2-3: オーバードライブを入れて音色を変える(好みに応じて)

歪み具合が足りない、もしくは歪み方を変えたい場合はオーバードライブ、場合によってはディストーションなどの歪み系ペダルを加える。ここも「どのペダルをどのような設定で、どのアンプと組み合わせて使うとどんな音になる」という知識がある程度ないと、狙った通りの音を作るのはなかなか難しい。アンプの方をクリーンにして歪みペダルで歪みを作る、というようなやり方やペダルを複数繋いで音作りをする方法など、できることが無限にあるため、闇雲に色々試すと迷子になりやすい。

自分の場合は最近はオーバードライブは入れないことの方が多いが、入れり場合はTube Screamer系のペダル「Over Scream」を使っている。歪み具合はアンプ側の歪みをメインにするため、ペダル側は低めに設定。レベルはサウンドの飽和感が強くならないように下げていく。トーンはMAXから少しずつ下げていって、「キンキンにならない」と感じるあたりに設定する。

3: ラックエフェクターで「それっぽさ」を足す

最後にラックエフェクターを使って「それっぽさ(プロが録音/ミックスしたギタートラックっぽさ)」を足す。ここでコンプとEQを通すことで手軽に「それっぽい」音になる一方、やりすぎると「加工感」が強くなってしまうので、やりすぎないように注意する。

3-1: ポストコンプレッサーを加える

コンプレッサーはDAWのものを使っても良いのだが、AmpliTubeには所謂「名機」と呼ばれるものをモデリングしたコンプレッサーが搭載されているので、こちらを使うことをお勧めする。音圧が上がるとともに、各コンプ特有の音色変化もあり、手軽に「それっぽい」音になる。

コンプレッサーはパラメータが多く調整が難しいものだが、LA-2AをモデリングしたWhite 2Aというコンプレッサーに関しては、PEAK REDUCTIONというツマミを調整するだけで良いので扱いやすい。自分の場合は、上のインジケーターが-3〜-5あたりにおさまるようにPEAK REDUCTIONを調整して使うことが多い。

3-2: ポストイコライザーを加える

もう少し「抜け」が欲しい時は、イコライザーも追加する。Pultec® EQP-1AのモデリングであるVintage EQ-1Aを追加し、下側のBOOSTノブを回して高音成分を少しブーストする。あまりブーストしすぎると不自然になるため、最大でも+3.0を目処にそれ以上はかけないようにしている。KPSでブーストする周波数帯を選べるが、5か8を選択することが多い。ギターやアンプ側での音作りによるが、8だと少し耳に痛い時があるので5を選ぶことが多い。

4: DAW側で空間系をかける

AmpliTube側での音作りは以上で終わり。リバーブやディレイなどのエフェクターは、AmpliTube側で使えるラックエフェクトの個数に制限があることと、ステレオで掛けたいことがあるためDAW側でかけるようにしている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?