[メンテナンス]Greco SE600N Super Sounds 1976のレストア3

の続き

電装系を修理するにあたって、いくつか問題があった。

電装系修理の課題

オリジナルの電装系は改造が施されているが、正しく配線されていないのか経年劣化で問題が起きてしまったのか、音がちゃんと出ず酷いノイズが出る状態だ。どのパーツが生きていて、どのパーツが壊れているのかの判断すら難しい。

ピックガードは改造され穴が開けられている。ボリュームノブの近くにあるトグルスイッチは後から増設されたものだろう。配線を見る限りでは、ボリュームを少しだけ下げるようなスイッチの可能性が高そうだった。トグルスイッチの横にも穴が開けられているが、こちらには何もおさまっていない。これらの二つの穴を目立たない形で埋めるのは難しそうだった。

ピックアップセレクターの3WAYスイッチは若干折れ曲がっている。壊れていた場合交換が必要だが、この3WAYスイッチの寸法は昨今手に入る一般的なピックアップセレクターの寸法と異なるようだった。新しいスイッチに交換する場合、オリジナルのピックガードにそのまま取り付けるのは無理そうだ。

ピックガードは8穴だが、穴の位置は57年のストラトのピックガードとは異なるようだった。リプレイスメントパーツとして手に入れやすい一般的な8穴のピックガードをそのまま取り付けることはできない。

考えた結果、今回はピックガードを新品のものに交換し、それに合わせてスイッチなど寸法が合わないものも交換、ボディの取り付け穴は一度塞いで開け直す方針で行くことにした。ピックアップに関しては、生きている場合は今のパーツをそのまま使い、ダメだった場合は新しいものに交換する。

配線済みピックガード

今回、以前から気になっていた配線済みピックガードを試してみることにした。ピックガードにすでにピックアップ、ボリューム、トーン、セレクターなど必要な電装系が配線されており、ジャックとスプリングハンガーにはんだ付けをするだけでそのまま音が出るという物だ。品質は不明だが、ゼロから自分でパーツを揃えて配線するよりも圧倒的にコストパフォーマンスが高く、作業の時間も短縮できる。

この配線済みピックガードを使い、ピックアップのみオリジナルのものを移植して使おうと思う。

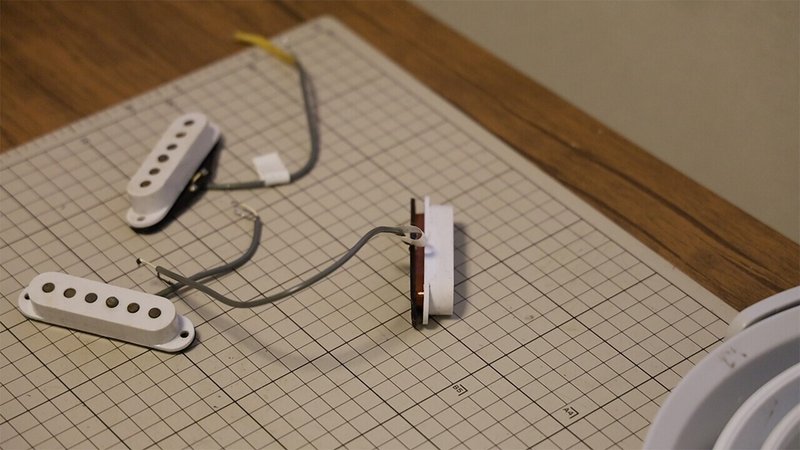

オリジナルのピックアップの取り外し

古いピックアップをピックガードから外す。ピックアップにはExcelという刻印があった。同時に、新しい配線済みピックガードの方からもピックアップを外しておく。

汚れていたのでこのタイミングでカバーをクリーニングしておく。

新しいピックガードの改造

古いピックアップを新しいピックガードに取り付けようとしたタイミングで、ピックアップも寸法が一般的なサイズではないことが判明した。仕方なくピックガードをやすりで加工して、無理矢理取り付けできるようにする。

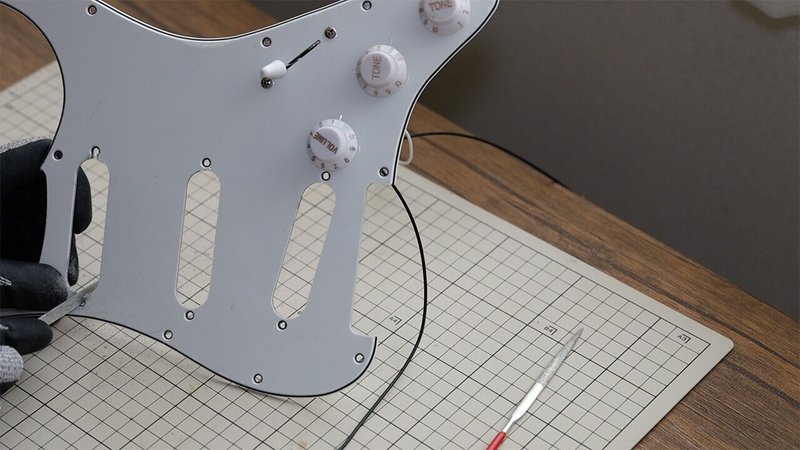

ピックアップの取り付け

ピックアップをピックガードに取り付ける。

どこか配線を間違えそうな気がしていたが、運よく一回でどこも間違えずに配線できた。配線済みピックガードを使ったことで、ここの難易度が大分下がってよかった。

サウンドチェック

ボディに組み込む前に一旦ジャックと仮配線してサウンドチェックをしておく。幸い、全てのピックアップが生きており、配線も問題なかった。ストラトタイプのギターはギター本体から切り離して電装系の作業をできるので楽だ。

次はネックの手入れ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?