新宿にJリーグクラブを。

はじめまして。CriacaoShinjukuの岩舘直です。

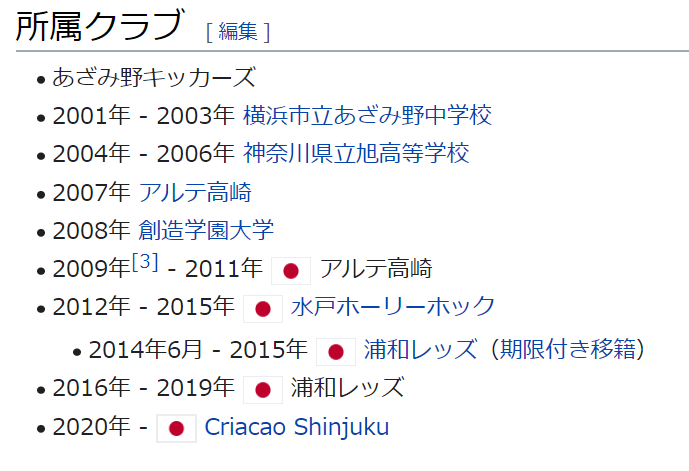

2020年浦和レッズを退団し、新宿でサラリーマンをしながらサッカーをすることを選んだ理由や、Jリーグを目指していく過程の経験をこのnoteを通じて書いていきたいと思っています。

今回はまず自己紹介も兼ねて私のこれまでの経歴をざっくりと振り返りたいと思います。

JFL,アルテ高崎時代

------

私は高校卒業時にプロになることを目指していましたが叶わず、2007年にアマチュア選手としてJFLのアルテ高崎に入りました。

アルテ高崎ではほとんどの選手がサッカー選手としてお金はもらえず、自分で探したアルバイトで生活費を稼ぎながらサッカーをするという生活をしていました。この生活を19歳から23歳までの5年間繰り返しながらプロを目指していました。

5年目のシーズンが終了した2011年12月、突然チームでのMTGが開かれると、前振りもなく経営難を理由にクラブの消滅を言い渡されました。

所属チームがなくなった30人弱の選手たちは各々で自分のこの後の人生について考え、まだサッカーを続けたいと移籍先を求めてチームを探す者もいれば、このことを節目としてサッカーを辞める決断をする選手もいました。

このとき、サッカー選手になりたいとサッカーばかりに目を向けて生きてきた自分たちにとって、その夢をあきらめざる得なくなったとき、次の道として持てる選択肢はこんなにも少ないものなんだと実感しました。

私はサッカーを辞める選択肢も頭の片隅に持ちながらも、最後の悪あがきのようなつもりでプロになるチャレンジをしようと思い、Jクラブで入団テストを行うチームを探しました。

J2、水戸ホーリーホックで見たクラブの成長

当時はもう入団テストを行うJクラブはほとんどなく、かろうじて見つけることができたのが水戸ホーリーホックでした。

水戸のテストを受け、即契約とはいかなかったものの、なんとか練習生として翌年からのチームトレーニングに参加させてもらえることになりました。

2012シーズンの始動日の1月初旬から練習生としてプレーを見てもらい、1週間の練習参加の予定だったのが2週間に延び、3週間に延び、気づけば5週間が経ったとき、なんとかギリギリで契約してもらえることになりました。

こうしてサッカーを辞めるかの瀬戸際だった私は運良くプロサッカー選手になることができました。

プロと言っても、テストを受けてなんとか拾ってもらったような私の給料は高崎でバイトをしてもらえる給料とさほど変わらない金額でしたが、それでもサッカーだけやっていればお金がもらえて生活ができる、それは本当に幸せなことだなということも実感しました。

ただ、大学で活躍し、スカウトされ入ってきた同年代の選手たちも決して華やかとは言えない生活ぶりで、憧れていたJリーグの世界といえどJ2クラブの現実は甘いものじゃないと突き付けられました。

ですが、そういった水戸という発展途上のクラブであったぶん、選手の身の回りの環境が年々良くなっていくことを敏感に感じることができました。

選手の給料をはじめ、放ったらかしにされてた選手寮の修繕、練習場の整備、治療器具、ウェア、トレーニングキャンプが沖縄まで行けるようになったり。

私がすぐ思いつくだけでもいろんなことがどんどん良くなっていきました。

クラブのフロントスタッフの方たちとの距離が近く、一緒に地域のイベントや学校などをまわっているうちに、フロントの方たちのこうした地道な努力がチームの環境を作ってくれているんだと感じることができ、サッカークラブが強くなるということは現場だけでなくフロントも一体となって実現していくものなのだと強く認識しました。

また、この頃、一緒にイベントを回っていたスタッフの方に「岩舘君が引退したら一緒に営業しようよ」って言われたことがありました、その人は冗談半分だったかもしれませんが、それが自分にとっては凄く魅力的に感じて、フロントスタッフとしてクラブの運営に携わることに興味を持つきっかけになったのを覚えています。

そして、水戸に加入してから1試合も出ることなく2年半が経ち、ひょんなことから日本有数のビッグクラブである浦和レッズに期限付きで移籍することになります。

浦和レッズで感じた、サッカークラブが街にあることで生まれる人の結びつき。

当初は6か月のみの契約でしたが、粘りに粘って最終的に5年半の間在籍させてもらいました、試合に出るわけでもない選手を本当にありがたかったです。

6万人近い観客が集まった埼玉スタジアムの震えるほど感動する雰囲気、アジアチャンピオンズリーグやクラブワールドカップでの世界をまたにかけた戦いまでチームの一員として経験することができました。

浦和レッズでの経験はサッカーというスポーツのもつ力がとてつもなく凄いものだと改めて実感することになりました。

試合のために6万人もの人々がスタジアムに足を運び、試合の展開ごとに一喜一憂しながら感動を共有し、言語も関係なく人々を結びつけることができる。 その感動はスタジアムだけに収まることなく、浦和の街まで持ち帰られ、試合を振り返りながら食事をしたりしてそこでもまた人々が結びつけられていく。いつの間にかそれがコミュニティとなり、日常生活とはべつにまた一つ自分の居場所ができていく。

何よりもサッカーというスポーツの凄いところはこの「結びつき」をつくっていく力なんだと感じました。

関東リーグ、CriacaoShinjukuを選んだ理由

浦和レッズを契約満了になることが決まり、またこの次に別のクラブでサッカーをすることを考えたときに、自分は何がしたくてサッカーを続けたいのか考えてみました。

そこで浮かんできたもの、それは以前から抱えていた想いでもありますが、「サッカーの価値をいろいろな人たちに伝えたい、もっと高めていきたい。そしてサッカーに携わる人たちにもっと豊かさを感じてもらいたい。」という想いでした。

こんなことを考えていたとき、CriacaoShinjukuから声をかけてもらいました。このとき真っ先に話をされたのは条件や契約の交渉ではなく、クラブとして目指している在り方の話でした。

Criacaoは単に強くなってJリーグ入りを目指しているのではなく、スポーツを通じて誰もが豊かさを感じられる社会をつくっていきたいんだと、そのための手段としてサッカークラブがあり、Jリーグに入ることでより多くの人たちにその価値を届けることができるようになる、だからCriacaoはJリーグを目指しているんだと。

この話を聞いたとき、自分の中にあったサッカーをしていく理由が目指せるチームだなと感じられました。「勝つこと」「強いこと」だけが「目的」とされる価値観ではなく、勝ち負けだけにとらわれず、勝った先に成し遂げたい社会(目的)があるからこそ勝利を目指す。

もし、こんなJリーグクラブが首都・東京のど真ん中の新宿で実現できたら、どれだけ多くの人たちがスタジアムに集まり、感動を共感しあえて、そこから新しい結びつきが生まれていくのだろうか。それはサッカー界にとどまらず、多くの人の豊かさにつながるのではないかと思いました。

こんなことは綺麗事だと思われるかもしれませんが、こんな綺麗事に本気で挑戦しているCriacaoで社員選手としてプレーすることはカテゴリーに関係なく、やりがいしかないだろうなと思い、このチームでプレーすることを決めました。

個人としてはCriacaoShinjukuがJリーグに辿り着いたとき、自身も現役の選手としてプレーし、そのときオールドルーキーとしてJリーグデビューを果たすことも目標としています。

ずらずらと長くなってしまいましたが、これまでの振り返りとCriacaoに来た理由を書かせていただきました。

今後はこのCriacaoでの社員としての活動、選手としての活動など含め、いろいろと書いていきたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?