Vol.③『変化球の対応をどうするのか?(2)体をどう使うのか?』(4033文字、動画11本)

変化球の対応をどのようにして行っているのか?前回の説明で分かられたと思います。

https://note.com/creativesports/n/n2abd0b754092

軸脚で変化球の対応をできるのか?というそもそもの疑問から始めたこの検証。

私が言いたいのは、イメージや感覚、経験ではなく、実際にどうしているのか?です。

それを実際の選手を通して分かって頂けたのではないかと思います。

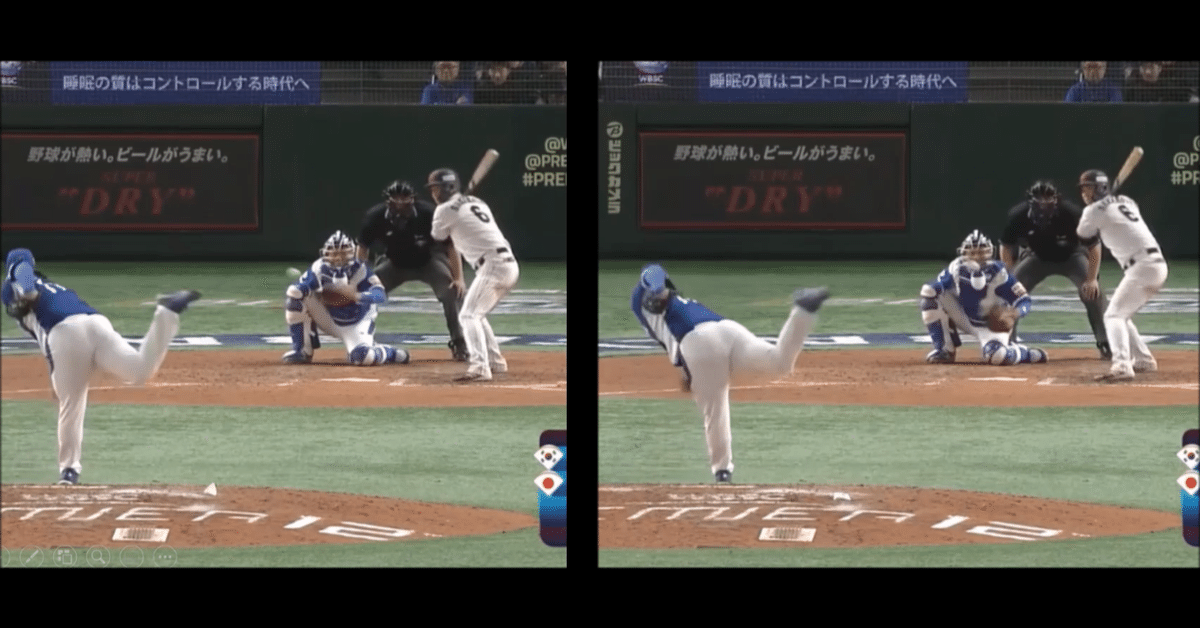

そして今回は、その変化球の対応を体のどこを使って行っているのか?です。

変化球の対応に関しては、大きく分けて3つのポイントがあり、1つは『タイミング(緩急)』、2つ目は『高低差(縦の変化量)』、そして3つ目が『左右差(横の変化量)』です。

投手はなぜ変化球を投げるのか?

それは、上記の3つで打者がスイングするバットの芯にボールを当たらせない、もしくはスイングさせない、というのが変化球を投げる目的となります。

この目的を達成させないためにも、打者はどうにかしてこの変化球を打とうとするのですが、それを体をどう使って対応するのか?今回説明していきたいと思います。

――――――――

ここから先は

3,547字

¥ 600

現在、福岡県筑後市で野球肘検診などを近隣の医師、少年野球連盟、医療従事者、指導者と協力して開催しております。 プロ野球選手を呼んでの野球教室などしておりますが、資金面で厳しいところがあり、是非サポートして頂ければと考えております。 どうぞ宜しくお願い致します。