映画とは、不条理への抵抗と連帯だ。-私の東京国際映画祭(TIFF)2023体験-

私たち夫婦は、どうやら「TIFFの沼」にはまってしまったようだ。一昨年、何の予備知識もなく鑑賞したいくつかの作品を通じて、決して触れることの無いであろう文化に出逢う刺激に魅せられ、年々鑑賞作品は増え、今年は遂に夫婦で述べ11作品となった。

今年、私が鑑賞したのは8作品だった。(カッコ内は製作国)

「タタミ(ジョージア/アメリカ)」「マリア(イラン)」「相撲ディーディー(インド)」「異人たち(イギリス)」「ストレンジ・ウェイ・オブ・ライフ(スペイン/フランス)」「青春の反抗(台湾)」「小学校~それは小さな社会(日本)」「大人は判ってくれない(フランス)」

パンフレットの短い解説で直感的に選んだが、今年も「ハズレ」は無く、いずれの作品も感銘と深い示唆を与えてくれた。

興味深かったのは(旧作「大人は判ってくれない」を除く)7作品中6作品が何らかの形で「ジェンダー問題(LGBTQや女性の社会的地位)」を扱っていたこと。国や文化を超えて今という時代を象徴するテーマだということを実感した。無作為に選んだ作品の中でこの比率だとすれば、出品作品の相当数が扱っていたのではないだろうか。ただ、いくつかの作品で同姓間の愛情を無理に性的表現によって描こうとしている点には疑問符がついた。

また、7作品中5作品が実話(「小学校」はドキュメンタリー)をもとにして制作されていた。「青春の反抗(台湾)」は、戒厳令後の19994年に表現の自由を求めて学園闘争を行った美術学科の学生たちの姿を通じて迫りくる中国侵攻に対する反抗心を表明し、「相撲ディーディー」はインド初の女性力士の奮闘を通じて身分や女性の地位などインド社会の変わりゆく価値観を描いていた。

人類最古の病気は「世間体」だ

同作品で、こんな言葉で父親が主人公の挑戦を後押しするシーンに「インドの階級社会も曲がり角に来ているのだろうか」と感じた。

その国や文化圏ならではの「物語」を描くからこそリアリティが生まれ、普遍的なメッセージに転化するのだろう。

また、映画祭ならではの風景に接することができるのも楽しみのひとつ。鑑賞したすべての作品はエンドロールと共に観客から温かい拍手が起こった。それは、来場しているであろう各国の制作チームへの賛辞の表明だ。また、上映後に制作者やキャストによるトークも聞くことができる。

「アジアの未来」部門の作品賞を受賞した「マリア(イラン)」は、20代の制作・出演者のチームによってつくられた。観客席で鑑賞していたイラン映画の名匠 アミール・ナデル監督が、トークの時には同作監督の妻でもある編集者や主演俳優に賛辞を送り、イラン映画界の新旧世代のエールの交換という感動の場面を目の当たりにすることができた。

多彩な作品を観ていると、自分の中の思い込みやバイアスに気づかされる。世田谷区の小学校の1年生と6年生の姿を追ったドキュメンタリーを描いた「小学校」の英語題名は「The Making of a Japanese」。日本とイギリスにルーツを持ち様々な国での経験を持つ山崎エマ監督の眼を通じて、日本の社会の今を描いている。だが、上映後のトークで「いじめは描かなかったのか」という質問に対し、監督は「撮影した700時間から選んだ99分が私の視点」と答え、社会のルールを教える日本の小学校のポジティブな側面を描きたかったという想いを語った。私自身、整頓された靴箱や整然とした授業の様子を観て、過度に社会に適応する日本の社会人の萌芽を感じた。だが、監督のコメントを聞き「学校」と言われると先生の過重労働や荒れた教室を自然と想起してしまう自分の思い込みにハッとさせられた。

何となく鑑賞しそびれていた過去の名作に、テレビの小さな画面ではなくスクリーンで出会うことができるのも嬉しい。今年は、黒澤明賞の14年ぶりの復活を記念し同監督が愛した名作が特別上映され、私はフランソワ・トリュフォーの「大人は判ってくれない(1959年、フランス)」を鑑賞した。悪ガキ達の生態を描き「さすが、レジタンスの国」と最初は笑って観ていたが、主人公が学校や両親から見捨てられ堕ちていく姿を描く苦くて不思議な読後感の作品。それが監督の実体験に基づくものだと知ったのは鑑賞後だった。トリュフォーや当時の世界を席巻したヌーベル・バーグについて改めて調べてみて、1968年のフランス5月革命につながっていったという事実に感銘を受けた。現在の閉塞的な世界の状況は1960年代の状況に比較して論じられることが多い。変化する時代の中で見捨てられていく子供たちの姿は、現代にも通じる。優れた映画は、時代を超えて普遍的なメッセージを提示する。

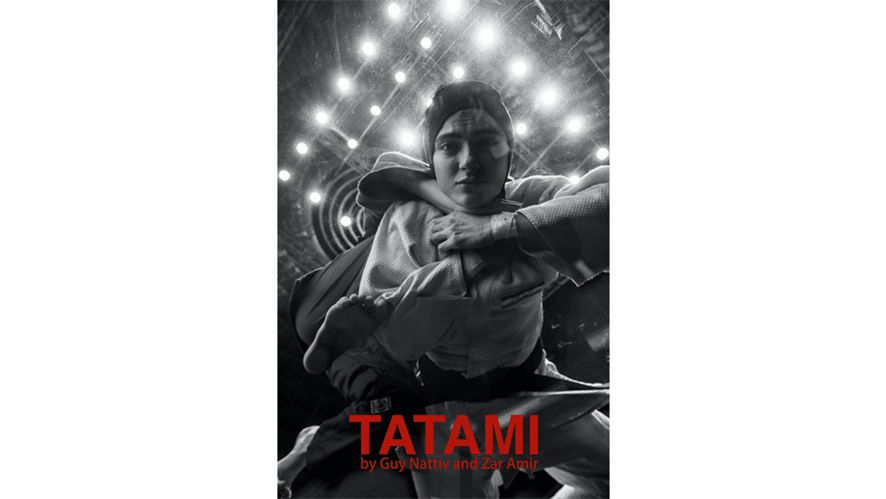

さて。鑑賞した中でベスト1を選べと言われたら、この作品になる。「TATAMI」。最優秀女優賞と審査員特別賞を受賞した。

柔道の世界大会でイスラエル選手との対決を回避するため、本国の柔道協会や政府から棄権を迫られるイランの女子選手とコーチの軋轢を描く。2018年に起った実話(実際は男子選手)をもとにしている。モノクロの映像や目まぐるしく会場を行き来するカメラワークによって、観る者もその場にいるような圧倒的な緊迫感を感じる。柔道大会という限られた空間の中に、いま世界が置かれている状況が凝縮され「国家とは何か」を考えさせる見事な作品。それが、ガザ地区で起こっている出来事によって、よりリアルなものとして心に迫ってくる。是非、一般公開をして欲しい。

本作品が生まれた背景はもっと劇的だ。国外追放されたイラン人(コーチ役で出演しているザラ・アミール・エブラヒム)とイスラエルにルーツを持つアメリカ人(ガイ・ナッティブ)による共同監督作品なのだ。私が鑑賞した回のトークにはナッティブ監督の妻であり、本作のプロデューサーであり、主人公たちを支援する柔道大会事務局スタッフを演じているジェイミー・レイ・ニューマンさんが登壇。撮影地のジョージア(旧グルジア)では「タイトルや俳優の名前はすべて暗号化され、特にザラは身に危険が及ぶ可能性があるので徹底的に秘密状態で撮影が行われた」という秘話が語られた。

さて。今回の映画祭で多くの作品に共通していたのは、置かれた状況や権威に抗い人間同士が協働する意味、その先の希望を描いていたことだった。

「反抗に終わりはない」

これは「青春の反逆」の中での主人公のセリフ。多くのクリエイティブ作品や創造的行為がそうであるように、映画もまた、国や文化や人種を超えたチームワークやメッセージを通じて権威や不条理に抵抗し連帯する「アナーキーな営み」なのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?