恨みを乗り越え、みんなで酒を飲めば、この世界の分断もなくなる

森美術館で開催中の「シアスター・ゲイツ展 アフロ民藝」を鑑賞した。

シアスター・ゲイツは米国シカゴを拠点に活動するアーティスト。国際的な芸術祭「ドクメンタ13」(2012年)で世界的な脚光を浴びた。彼と日本との深い関係性は2004年に愛知県常滑市で陶芸文化に出逢ったことから始まり、本展覧会のタイトルにもなっている「アフロ民藝」というコンセプトにつながる。会場入り口には、このようなゲイツの言葉が紹介されている。

民藝と「ブラック・イズ・ビューテイフル」運動はともに、植民地主義的ヘゲモニー(覇権)への抵抗としてサブ・カルチャーを称えるための重要な考え方を教えてくれます。

「ブラック・イズ・ビューテイフル」運動とは、1960年代にアメリカで巻き起こった公民権運動=文化的抵抗運動だ。

このコンセプトに基づき、展覧会は「神聖な空間」「ブラック・ライブラリー&ブラック・スペース」「ブラックネス」「年表」「アフロ民藝」の5部で構成されている。

まず「神聖な空間」に敷き詰められているのは、常滑市で本展のために制作された煉瓦。空間全体が<散歩道>という作品名になっている。

常滑の陶器の歴史は平安時代末期に遡り「あいちトリエンナーレ」の会場にもなっている。入口には江戸時代後期の僧侶、木喰上人作で民芸運動の代表格だった河合基次郎が所有していた「玉津嶋大明神(和歌の神とされる)」がご神体のように奉られ、奥にはゲイツ作の十字架<アーモリー・クロス#2>(煉瓦の色と同色だ)が掲げられている。

常滑の歴史、黒人や民藝の魂とも言える作品が混然一体となりながら統一感があり、まさに神聖な雰囲気をたたえている。

「ブラック・ライブラリー&ブラック・スペース」コーナーでは、社会運動家としてのゲイツの姿を知ることができる。彼は、過去15年間に渡って黒人の文化的空間や関連する品々を蒐集・保存して来た。本展覧会ではその一端を垣間見ることができる。

しかし、その活動は蒐集に留まらない。2009年に「リビルド・ファウンデーション」という財団を設立し、活動の拠点・シカゴの黒人居留地の40軒以上の建物のリノベーションを手掛けている。写真は閉鎖された銀行を1ドルで買い受け、ワールドクラスのアート・センターとしてリノベーションした事例だ。

この空間に展示されているのが<黒い縫い目の黄色いタペストリー>という作品。公民権運動の際、警察官が黒人を排除するために使ったとされる高水圧ホースを素材にしている。「あくまでも自分は作り手」というゲイツの矜持を感じさせる。

「ブラックネス」コーナーでは、黒人であることから抱える複雑さや葛藤を表現した作品群を観ることができる。その代表的な作品が<ブラック・ベッセル(黒い器)>シリーズ。

陶器を「魂の器」と考えるゲイツは、一貫して土を使った造形表現に挑戦して来た。アフリカ、日本に留まらず朝鮮、中国の陶器などの要素が混在した国籍も文化も不明な作品群が一同に会した光景は壮観だが、なぜか親しみや懐かしさを感じるのは、そこに「植民地主義への抵抗」というDNAが流れているからだろうか。

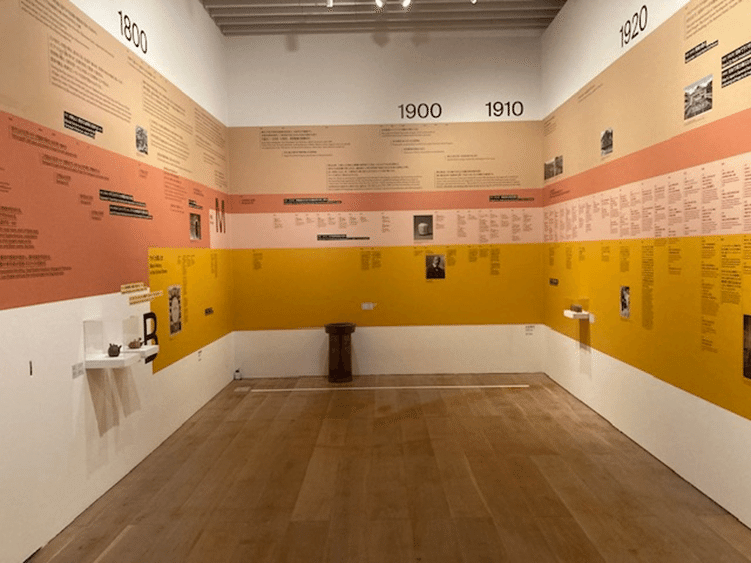

「年表」コーナーでは、歴史家としてのゲイツの顔を知ることができる。ここでは、常滑の歴史、民藝の歴史そしてアメリカ黒人文化史に自身の個人史を重ね合わせた壮大な年表がまるで大河のように空間を流れている。

しかし、そのプレゼンテーションはアーティストらしく一筋縄ではない。「山口庄司(萩焼の土地―山口と民藝の重要な作家―濱田庄司から名付けられた)」という架空の人物の歴史が紹介されているのだ。

山口は日本から米国ミシシッピ州に渡り、当地で黒人女性と結婚、それによって黒人と日本の陶芸を融合した作品が生まれた、という内容。山口庄司は、正に「このような人生を歩んでいたかもしれない」ゲイツの分身とも言える存在なのだろう。

そして最後のコーナーが「アフロ民藝」。ここでは「ブラックネス」コーナーで見られた複雑さや葛藤が鮮やかに反転され、ゲイツのそれまでの軌跡が統合・昇華された空間となっている。

コーナーの入口ではゲイツが惚れ込んだ常滑の陶芸家・小出芳弘の2万点の作品、その「全人生」が出迎える。

その奥はなんと「アフロ民藝」というディスコ空間となっている!

そこに置かれたガラスケールには、民藝の有名な陶芸家たちの作品群の中に、さりげなく自分の作品を忍ばせる茶目っ気も見せる。

会場最後の作品名は<みんなで酒を飲もう>。ディスクジョッキーブースの背後には、自身の酒造りプロジェクト名「門インダストリー」のロゴを貼り付けた貧乏徳利(明治から昭和初期まで使われた貸し容器として使われていた)が棚に敷き詰められている。

先人の活動を蒐集・発掘・再編集したり、それらから得たインスピレーションに基づいて「本歌取り」の作品をつくったりする姿勢は、まるで杉本博司のようでもある。

正直なところ、なぜシアスター・ゲイツがそれほど民藝に共感し魅かれたのかは判然としない部分もある。しかし、自らのルーツに真摯に向き合い、粘り強く文化を再発見・発掘した活動の全貌を目の当たりにすると、「分断は乗り越えられるさ。これまでも、これからも」というメッセージにうなずかざるを得ない。改めて、じっくり再訪してみたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?