中小企業ではパワハラ加害者の不利益処分よりも円満解決が正しい理由

この記事では中小零細事業者におけるパワハラトラブルへの対応について語ります。

少し長文になりますが、企業経営にとって重要なことですので、最後まであきらめずにお読みいただきたいです。

早速ですが、世間一般でイメージされているハラスメント対策は、おおよそ次のような感じではないでしょうか。

ハラスメントを起こさないように会社は最大限の努力をするべき

そのために<これはダメ><これはOK>といった具体的な事例を社員に学ばせるべき

ハラスメントトラブルが発生したら加害者を処罰しなければならない

もし経営者がこのような考え方をイメージしているとして、<離職率を下げたい>又は<法令違反リスクが気になる>という状況の中小零細企業であるならば、ハラスメントトラブルに対して不利益人事処分を行わないことをおすすめします。

その理由について解説します。

ハラスメント対策は何のために行うのか。これに応えられる経営者や人事担当者は意外と少ないです。そしてもし、次のような答えを持っていたとしたら、もう少し深く考えてみる必要があります。

ハラスメント対策はなんのため?

ハラスメント対策はなんのために行いますか?

「会社を守るためです。」

はい。では、何から会社を守りますか?

「損害賠償リスクから守るのです。」

誰からの賠償請求ですか?

「社員からです。」

で、それに備えて何をするのですか?

「相談窓口を設置し、研修を行い、ハラスメントをするな!と強く言います。そしてハラスメントをした社員に対しては厳しい処分を行います。

こうしておけば、被害者から損害賠償請求を受けて裁判になっても勝てます。」

だいたいこんな感じではないでしょうか。では、どうしてそう考えたのか。

<ネット情報を見ていると、そういう内容ばっかりだから>

ということではないですか。

いずれにしても、こういったハラスメント防止措置を行うことには、社員からの賠償リスクを回避するというメリットがあるのですね。

では次に、ハラスメント加害者に対する不利益処分の有害性を解説します。まず、以下のような事例について考えてみてください。

上司からパワハラを受けた部下から会社が相談を受け、ハラスメント担当者が当事者に聞き取りをしたところ、以下のような発言がありました。

部下(被害者)から聞き取ったこと

上司(加害者)はいつも理詰めで私に説教するので、上司と話すとき、私は不安になって逃げだしたくなります。

怒ると表情や声が脅迫的になり、「こんなこともできないのか」「何回言ったらわかるんだ」といった強い口調になります。

出勤時に挨拶をしても無視されるし、目が合うと目つきが鋭いです。書類を提出すると、いつも皮肉を言われます。

人前で私を馬鹿にするような発言をするし、同僚からの話では陰で私の悪口を言っているらしいです。

ミスについて何度謝っても許してくれないし、どうしたら機嫌がよくなってくれるのかわからなくて苦しいです。

これを読んだ人の多くは、「なんてひどい上司だ。こんなヤツは罰するべきだ。」と思うでしょう。

では次に、加害者とされている上司に聞き取りができたとして、こんな発言をされたとしたらどうでしょう。

上司(加害者)から聞き取ったこと

部下(被害者)は何度指摘しても同じミスを繰り返しますが、わかっていないのに「わかった」と嘘をつきます。

問いただしても返事をしてくれませんし、自分の意見をはっきりと言ってくれません。きっと世の中を甘く見ているのでしょう。

こういう部下はある程度厳しく指導してあげないと本人のためになりませんが、私は常に冷静に話をしていますし、汚い言葉を使ったこともありませんから、もちろんパワハラはしていません。

このような部下ばかり相手をさせられ、いつも我慢しているのに、人事担当に告げ口をされては私の方が辛いです。

こういう社員を甘やかし放置しておきながら、その話を真に受けて私を一方的に悪者にする会社にも問題があると思います。

これはパワハラ加害者側によくある主張です。

さて、このケースでは被害者と加害者との間で主張が全く異なりますが、実際にパワハラが起きていたのか、あなたはこれらの聞き取りをもとに判断ができますか?

ここで「パワハラとは何か?」を確認しておきましょう。

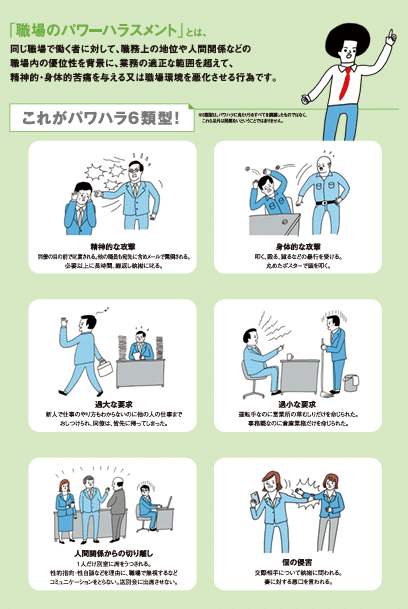

厚労省はパワハラに6つの類型があると考えています。

パワハラの定義が重要

詳しくは以下の資料をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000189292.pdf

細かい点はご自身でご理解いただくとして、さきほど取り上げた事例においては、「精神的な攻撃」がパワハラのなかでもっとも近い類型であると思われます。

厚労省関係のサイトでは「精神的な攻撃」について次のように解説しています。

職場の同僚の前で、上司から人格を否定する言葉を毎日のように大声で浴びせられる・・・

労働者を脅迫するような言動や人格を否定するような侮辱、名誉棄損に当たる言葉、ひどい暴言は、「精神的な攻撃」型のパワハラに該当すると考えられます。

人格を否定するような言動には、相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動も含まれます。

相手の性的指向・性自認の如何は問わず、一見、特定の相手に対する言動ではないように見えても、実際には特定の相手に対して行われていると客観的に認められる言動が含まれます。

なお、性的指向・性自認以外の労働者の属性に関する侮辱的な言動も、職場におけるパワーハラスメントの3つの要素を満たす場合には、これに該当します。

パワハラがあったと認定できるか

さて、パワハラの定義はだいたいご理解いただけましたね。では、先ほどの事例について、パワハラがあったと認定しますか?

悩みますよね。

私がこれまで行って来たハラスメント研修では、このケースでは「パワハラは起きていない」と回答する参加者が大半でした。

さらに次のような聞き取り記録が追加されるとどうでしょう。

◎A社員から ~ 係長(加害者)は仕事熱心で、部下に厳しいところもありますが、やる気がある部下に対しては何度も丁寧に指導します。

◎B社員から ~ 係長(加害者)がパワハラをしているところは見たことがないし、たぶんしていないです。

◎C部長から ~ 係長(加害者)は論理的だが、あいまいな意見に対してイライラすることがあるな。

こうなると、もはやこの上司がパワハラの加害者だと思う人はほとんどいなくなってしまいます。

つまり、パワハラは起きていなかった。よって不利益人事は行えない。

ということになります。ならば、会社はどうするか。

加害者と被害者を仲直りさせようか。被害者を別の部署に異動させようか。

やっぱり加害者にも管理上の問題があるから注意処分を出して、反省文でも書いてもらおうか。

会社が何かやるとしても、だいたいこんな感じではないでしょうか。

私が見ている風景ではそれさえしないで放置する会社がほとんどです。

では仮に、会社が加害者に対して何らかの不利益処分を行ったとしましょう。そのあとトラブルの当事者はどうなるでしょうか。

不利益処分のあと当事者はどう思うか

法律家に相談すると、やたら細かい知識やら判例やらを持ち出して分析したりします。

それが彼らの得意とする土俵だからですが、そういった細かい知識は現実にはほとんど役に立ちません。

そういった法律的分析は、正確な事実認定ができたという前提の話であって、現実には事実があいまいでどうにでも受け取れてしまうケースがほとんどなのです。

大手企業の人事や法務担当は判例の勉強が大好きですが、裁判で判決にいたるケースはほとんどありませんし、まったく同じ事例が自社に発生する確率は低いです。

それでも大手企業はよいのです。組織が大きいから、やっぱり判例と類似する事案は中小企業に比べれば発生しやすいし、別の機会にこれについて触れようと思いますが、大手企業はそれでよい環境に置かれているからです。

しかし、この記事は中小零細企業を対象にしています。

中小零細企業では人材面でもコスト面でも余裕がない場合が多いですから、パワハラの事実認定をすることが余計に困難であるという実情があるのですが、そういったことを背景としてハラスメント担当者や経営者がやりだす悪いクセがあります。

「お前が我慢すればこんな面倒なことをしないで済むんだ」という態度で加害者に迫るのです。当人たちはそのつもりがなくても、なんとなくそんな雰囲気を作り出し、無言の圧力かけてゆきます。

こうして加害者は管理職であったこともあり、会社への忖度として仕方なく事実を認めます。

本人は納得していないけれど、そういうふうに迎合するしかないという心理状況に追い込まれてしまうのです。

そして加害者も被害者も会社を恨む

こうして不本意な不利益処分を受けてしまったあと、加害者は被害者を恨みます。

加害者には加害行為をした意識がなく、むしろ被害者のせいで様々な迷惑をこうむったという意識になります。

被害者を見れば不愉快になるし、目が合えば我慢していてもつい不自然な表情になり、被害者はそれを察知して心理的ストレスが増加します。

もし人事異動によって加害上司と顔を合わせなくなったとしても、「いつかどこかで加害者に遭遇するかもしれない」という緊張状態の中で過ごすことになります。

さらには、こういった場合の加害者は被害者の悪口を周囲に言いふらすことが多いのです。

もちろん加害者としては被害者に対する愚痴をこっそり話しているだけのつもりですが、

「あなたのことをこんなふうに言っていたよ。」

という噂が徐々に伝ってしまうのです。

被害者側から見ればそれは立派な悪口です。

自分の悪口を言いふらす人が社内にいると思うだけで日々の生活が苦しくなります。

こうして被害者は退職を決意することになります。会社を信じて相談した自分がバカだった、と思いながらです。

部下が一人退職してしまった。

このことを気にかけない上司がいたとしたら、その人は管理職としての資質に問題があると言えます。

まじめで責任感が強い上司ほど、こういった結果を引き起こしたことに対する周囲の評価が気になります。

自分はパワハラ上司だと思われていて、貴重な人材を離職させてしまった。

この評価はもはや変えられないし、一度は会社にパワハラ加害者であると疑われてしまった。

この会社でこのまま勤めていても希望はなさそうだ。

こんな風に考えて加害者も退職してしまうのです。

離職によって企業が受けるダメージ

こうして二人の社員が退職しました。

パワハラ加害者になりやすい人は、多くの場合、まじめで責任感が強く、仕事をそつなく処理できる優秀なタイプです。

そんな人が離職すれば、その職場は人手不足に陥り、補充された人材は新しい職務になれるまで戦力外となり、残された人員のストレスが増え、コミュニケーションがおろそかになります。

そしてやがてまた似たようなトラブルが発生します。

「内閣府:企業が仕事と生活の調和に取り組むメリット」

https://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/wlb/pdf/wlb-kigyoumeritto.pdf

によると、30代後半で年収600万円の社員一名が休職した場合の企業にとっての追加コストが422万円と記載されています。

パワハラトラブルが円満に解決できていたら生じていなかったコストです。

人材不足で悩む中小企業にとって、これがどれほど深刻な損失であるかはご想像にお任せします。

パワハラトラブルが原因で退職者がでた場合に企業が受けるダメージはこれだけではありません。

企業がパワハラトラブルに対して間違った対応を行ったために、会社に恨みを持ったトラブル当事者が内部告発など会社にとって不利益な行動を取るケースが多いのです。

会社が加害者の言い分をしっかり聴こうとせず、一方的に責任を押しつけて不利益処分をしたからそうなります。

それでも会社は、「弁明の機会を充分に与えたうえで彼は責任を認めたのだ。」と思っています。

パワハラが起きやすい会社の経営幹部の感覚では、加害者社員の本音がどうであろうとも、本人が罪を認めた(ように見えた)のだからあとはどうでもいいのです。

こうして加害者扱いされた社員は、会社を恨み、やがて退職し、退職後に復讐を試みるかもしれません。

世間をにぎわす企業不祥事の背景には、かなりの割合でハラスメント関係のトラブルが潜んでいます。

不祥事のタネはどこの会社でもありますが、表面化するかどうかは社内風土に強く影響を受けます。

この↑ニュース記事の事案では、不正を指摘したからパワハラを受けたという内容です。

こういった事例では、<実はパワハラが先で不正の申告は後付け>といったケースが多いと私は推測しています。

会社に対する恨みのエネルギーがあるからこそ、組織の弱みを探したくなる心理を誘発し、弱みを発見されれば内部告発に至ります。

逆に、こんなことを言ってはなんですが、少々の不正があっても会社に対する信頼が厚ければ内部告発にはなりにくいです。

それは人情というものを考えればお分かりだと思います。

内部通報によって会社とその関係者がダメージを受けます。

自分と仲良くしていた社員やその家族にとって不利益になるようなことをできる人は、そう多くは存在しません。

そして、完全無欠の法令順守を実現できる企業など、ほとんど存在しません。

中小企業であればなおさらのことです。

つまり、加害者に対する不利益処分はコンプライアンスリスクを誘発するのです。

社員からの損害賠償だけを恐れるからこうなります。

企業には賠償リスク以外にも様々なリスクがあるのですが、そんなことにお構いなく法律専門家は自分の専門分野の土俵でアドバイスします。

コンプライアンスは長期的かつ総合的な目線を持ち、経営理念、社内風土、心理的考察等を含めて眺めるべきですが、そういった視野でアドバイスできる法律専門家はほどんどいません。

法律の専門家はコンプライアンスの専門家ではないのですから、彼らに対してあまり依存しないことをお勧めします。

中小企業であればなおさらのこと、経営者には自律的にリスク判断をできる素質が求められるのです。

正しい事実認定はほとんど期待できない

パワハラが実際に起きていて、客観的な証拠があり、その事実を会社として認定できるというケースであれば、就業規則にもとづく不利益処分を検討しましょう。

しかし、そんなケースがいったいどれほどあるでしょうか。

法の世界では「疑わしきは罰せず」という法理があります。

つまり、加害者がパワハラの事実を認めていない状態で、被害者の発言のみをよりどころにして事実認定してはならないということです。

周囲の意見も重要ですが、周囲の意見を聞き取るのは会社にとって非常に困難なことです。

なぜなら、その聞き取りを行ってしまえばトラブルの発生状況が周囲に知れ渡ってしまうからです。

一般的に被害者はコトを大きくしたくありません。職場でトラブルが知れ渡ってしまうと被害者は周囲から様々な影響を受けるからです。

心理的に追い詰められている人はなおさらのこと、周囲からのメッセージを批判や悪意として解釈しやすくなり、余計に心理的ストレスをため込むことになります。

よって、ハラスメント担当者は被害者への配慮のため、広く周囲の人たちから事実を聞き取れるようなケースは少なく、多くの場合、ハラスメント担当者は被害者以外の人から悟られないように隠密裏に情報収集を行い、ごくわずかな手掛かりの中から客観的証拠を集めることになるのです。

それがどれほど困難なことかを想像してみてください。

私が思うに、これを行うには東京地検特捜部くらいの能力と権限が必要ですが、大手企業ならともかく、中小企業では能力的にも時間的にもムリがあります。

パワハラをしたい人はいない

そもそもの話ですが、これほどハラスメントにうるさい時代になり、昔のような暴力的なパワハラはほとんどなくなりました。

昔に比べれば、職場の雰囲気はずいぶん穏やかになってはいるのです。

暴力的な素質を持った社員は管理職にはなれず、自然と会社組織から排除されてゆきます。

ですから、「今日はパワハラやるぞー」などと考えている管理職はいません。

誰だって、「自分は精一杯注意してやっている。パワハラなんてやりたくない。」と考えながらパワハラトラブルを起こしているのです。

それでもパワハラのクレームが発生するのはなぜか?

被害者がパワハラだと思ったからです。

しかし、被害者がそう思ったということと、客観的にパワハラがあったかどうかは別問題です。

つまり、パワハラを客観的事実として認定できるようなわかりやすいパワハラトラブルはめったに起きないのです。

そして、不利益処分を受けた管理職が、その処分に対して全く不満を持たないなどと言うことは、まずありません。

わかりやすいパワハラが発生するまで放置した会社の責任

もしたまたま、わかりやすいパワハラが起きたとしても、その場合でも処分になじまないと思います。

なぜなら、パワハラトラブルの多くは、ある日突然に起こるのではなく、長い期間に渡る悪しき慣習や蓄積された心理的ストレスが限界に達した結果として発生するケースが多いからです。

<会社はなぜそんな暴力的な人を採用し、そんな人を管理職にすえていたのですか?

そして、どうしてこれまでは何も問題が起きなかったのですか?

もともと問題が起きていたのなら、なぜこれまで放置してきたのですか?>

という別の問題があるはずなのです。

会社に怠慢があり、それを放置してきた責任もあるのに、それらについては追及しないで加害社員を処罰してよいのか?

不利益処分を受けた社員がそのような対応に不満を持って会社に賠償請求を行うリスクもあるのです。

加害者側のやむを得ない事情にも配慮を

逆にもし、ある日突然に、わかりやすいパワハラが発生したのなら、加害者に健康上の問題が生じている可能性などの特殊な事情に配慮する必要があります。

つまりカウンセリングや医療的措置の必要性を考えるべき状況かもしれません。

家庭環境や労働環境のストレスから心理的に追い詰められてしまった社員がある日、パワハラをしてしまったとしましょう。

その社員に対して懲罰的処分をしたら、その社員は平静さを取り戻すでしょうか。

自分自身に置き換えて考えればわかりますね。

懲罰的処分は社員を心理的にさらに追い込みます。

その社員が家庭に帰れば、腹いせから配偶者や子供にパワハラをしたり、悪くすると自殺する可能性もでてきます。

つい昨日まで助け合っていた社員が、運悪く心理的に不安定になったときに会社からそんな目に合う。そういう会社で働きたいと思えるでしょうか。

それでよいと思う人は、おそらく一つの視点が抜けています。

それは「明日は我が身」です。

自分は常に健全で正常な人間である。これからも、10年後も20年後も順風満帆に生きていける。

だから、心理的に不安定な状況になる可能性などは自分にとってはどうでもよい。

そういう気持ちは若いときならやむをえません。

しかし、人生はそんなものではなく、いつ自分が、家族が、心の迷路に迷い込むかは、実はわからない。

心理的に安定した大人ならそのことに気がつくはずです。

他人事だと思っていたことが自分にも起るかもしれない。

そのように想像してみれば、会社がどうあってほしいかはおのずと決まってくるでしょう。

私は研修においても、その点を重視し、自分の心に問いかけてもらう時間を多めに設定します。

心が伴わない理解は意味が薄いからです。

結論を言いますと、中小企業では「お互い様」がほどよいのです。

ハラスメントトラブルはゼロにはできない

多くの企業では「ハラスメントを無くそう」という目標を掲げます。

無理です。

それが人間の宿命だからです。それでも大手企業ならば、そういう目標を掲げることには意味がなくもありません。

それが彼らのコプライアンスであり、それでなんとかなる環境だからです。

しかし、人材不足に悩む中小零細企業では限られた人材で組織を運営する宿命にあるのですから、人材に対して完璧を求めるのは現実を無視しています。

こういう話をすると、

「じゃあ被害者はどうなるのだ。加害者を放置して被害者から訴えられたらどうするんだ。」

と言う意見が出てきます。

確かにそのリスクはありますが、私が経験で思うのは、加害者を処分してほしい被害者はあまりいないのです。

多くの場合、被害者は精神的ストレスから解放されたくて会社に助けを求めます。

上司に復讐をしたくてクレームを言う被害者の場合は、おそらく別の複雑な要因がからみあってそうなっています。

ですから、処分を科すかどうかを判断するうえでは、被害者の意思を重視するべきです。

被害者が望んでいないのに会社の都合で処分を出すのは、たとえ就業規則によってそうする必要がある場合でも、一定の考慮をすべきだと思います。

なぜなら、ハラスメント対策は快適な職場環境を維持することが目的だからです。社内秩序も重要ではありますが、社内の人間関係の問題は法律家が想像する以上に複雑であると考えるべきです。

言い換えれば、現状の一般的なハラスメント対策は心理的目線があまりに不充分なのです。

ハラスメントトラブルはいつでもどこでも発生します。

人間社会とはそういうものなのです。

しかし私達には「大人の知恵」があります。相手の気持ちを察し、「ごめんなさい」と言い、反省し、工夫して折り合いをつけてゆく。

子供の時に大人たちから教えられたことを素直に実践すればよいのです。

ハラスメントトラブルを円満解決するうえでの重要なヒントは「いろんな人がいる」、そして「人間的成長」です。

トラブルの多くは「思い込み」と「人間的未熟さ」によって生じます。これは全ての人間が常に抱えている問題であって、無くすことなどできないのです。

ハラスメント研修を受けた後は息が詰まる

ハラスメント研修を受けた人に感想を聞くと、

「もう何もできない。怖くて話せない。息が詰まる。」

とよく言われます。

そうでしょう。そういう研修を受けたのですから。

女性と5秒以上目線を合わせたらNGとか、こういう言葉を使ってはならないとか、そういう細かいことを知識として頭に叩き込んだら、かえって言動が気ごちなくなって、仕事に支障が出るのではないでしょうか。

一部の器用な人はそれでよいのかもしれませんが。

では質問です。

上司が「このバカチンが~」と部下に発言したら、パワハラですか?

「バカチン」は人格を否定する言葉なのだと研修で教えらますよね。

「バカ」はNGワードなのですよね。

では、3年B組の金八先生が生徒に向かって「このバカチンが~」と言うあのドラマを見ていた視聴者は当時、「あ!パワハラ教師だ!」と感じたでしょうか。

そうではなかったですよね。むしろ、金八先生の「このバカチンが~」には、温かい印象を持った人の方が多かったのではないでしょうか。

それが私達人間の真実なのに、法律的世界観で判断しようとするからおかしなことになっているのです。

本当に大事なことは、質の高い対話と信頼関係の構築なのです。これさえできていればハラスメントトラブルが起きても円満解決できるうえに、人間的成長も促進されて良いことずくめなのです。

信頼している会社を相手に裁判しようとも思いません。逆に、不信感を持たれてしまえば、会社がいかに防御に努めたところで訴訟リスクは消えません。

嫌われている人がどんなに法令を守っても、言いがかりをつけられる可能性はあるし、誤解もされるのです。

恨みのエネルギーはありもしない不祥事のタネでさえ見つけ出してしまうのです。

それなのに、どうしてこの程度の対策さえ実行しないのでしょうか。

それは皆さんの思い込みに原因があります。よく考えないまま外部からの情報を間違って解釈し、思い込んでいるのです。

法律専門家に頼り過ぎると皆が不幸になる

社内でトラブルが発生したときに法律家が登場すると皆、おしなべて精神的ストレスを感じるとともに、法律家を起用した人物に対して無意識に敵対感情を持つ傾向があります。

それは想像したらおわかりでしょう。

ちょっとした人間トラブルですぐに弁護士に相談するような人と付き合いたいと思いますか?

会社にしてもそうです。法律的な武装、弁護士を使った威嚇、判例解釈や正しい法律理論。

そんなものにばかりこだわる会社に対して親近感が湧いたり、そんな会社のために精一杯尽くそうと思う気持ちになれるでしょうか。

人間関係は多くの場合、法律を持ち出した瞬間に敵対関係になり、もはや後戻りできないのです。

私はコンプライアンスを専門としていますが、最近強く懸念していることがあります。それは<法律専門家に頼りすぎ>ということです。

たとえば、有名人や有名企業の不祥事が発生すると記者会見を開いたりしますが、弁護士がよく同席していますね。あれを皆さんはどう思いますか?

「潔いなあ」と思いますか?そういう人や会社を好ましく思いますか?

「どうして弁護士が必要なんだろう?」

という疑問はわかないですか。

<そんな疑問はわかないよ。>

だとすると、それほどに皆さんの意識が変化してしまっているということです。

社員が自ら退職の意思を示さないで退職代行業者を使う風景が増えましたが、それについて「それくらい自分でできないのかよ」と言う人は多いですよね。

企業不祥事の弁明も、責任ある立場なのだから弁護士がいなくても説明できるでしょ、と私は感じますが、そういったことさえ疑問に思わない傾向が社会全般に強まってきました。

<疑問に思わないこと>がこの国のコンプライアンスの深刻な問題なのです。

ハラスメント対策においても、自分で考えないで法律系の人の思考に影響されてしまったために、結果として自分の首を絞めるような判断をしてしまう傾向が強まっています。

不利益処分以外の解決法があります

社員一人の離職によって企業はその社員の年収の50%から100%相当の損失を被ると言われています。

新しい人材を確保するために莫大な広告宣伝費をかけても、中小企業が求めるスマートな人材はなかなか獲得できません。

なぜなら、いくらお金をかけたところで、求める人材の数は変わらないからです。

それなのにハラスメントトラブルのたびに不利益処分をだし、離職者を出し、職場環境を改善しないまま疲弊する。この悪循環を続けてゆきますか?

「そりゃなんとかしたいけど、それ以外にどんな方法があるんだよ。どうせ何もできないよ。」

と思われますか?

大丈夫です。解決法はあります。しかも、それほど難しいことでも、コストがかかることではありません。

しかし、「みなで考える」というコストはかかります。それは本来必要だったはずのコストですが、今までそういったことをしてこなかった人にとっては余計なコストと思えてしまうものです。

「経費節減だ」と言いながら、「考えたくないから」という理由でコンサルに多額の投資をする経営者がいます。

会社が大事なら逆のことをしましょう。考えることに時間はかかっても経費はかかりません。

このあとのことについては、折に触れて語ってゆきたいと思います。

まとめ

冒頭で、一般的なハラスメント対策のイメージをお見せしました。

ハラスメントを起こさないように会社は最大限の努力をするべき

そのために<これはダメ><これはOK>といった具体的な事例を社員に学ばせるべき

ハラスメントトラブルが発生したら加害者を処罰しなければならない

中小零細企業において、これらが全部、間違いであることがご理解いただけたでしょうか。

ハラスメントをゼロにするよりも円満解決の能力を高める方が現実的です。

ハラスメントは被害者の感覚次第で意味づけが異なるので、言葉や事例で白黒を区別することには意味がありません。

トラブルの加害者を処罰しても効果がないばかりか離職者を増加させます。

電話有料相談もあります

以下の<ココナラ>の案内ページから電話有料相談がご利用になれます。

さらに詳しく、またはほかのテーマでも、コンプライアンスやハラスメントトラブルに関連してお聞きになりたい方のための電話相談サービスです。

相談時間をあらかじめ取り決めて実施できます。

1分ごとに課金されます。

ハラスメント対策とトラブル対応をアドバイスします

不利益処分はキケン!トラブルは円満解決で成長と人手不足解消へ

おわり

ありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。 <(_ _)>