EUでもワクチンパスポートの発行を検討中(3月18日こびナビClubhouseまとめ)

木下喬弘

日本のみなさん、おはようございます。

今朝も「こびナビの医師が解説する世界の最新ニュース」進めていきたいと思います。

今日のニュースのテーマは、

ニューヨークタイムズより、

"To save the summer tourist season travel certificates are proposed in europe"

(EUで夏の観光シーズンの盛況を目指して、コロナワクチン接種証明書の発行が検討される)

https://t.co/nUU8g6gpFY?amp=1

(https://www.nytimes.com/live/2021/03/17/world/covid-19-coronavirus/to-save-the-summer-tourist-season-travel-certificates-are-proposed-in-europe)

昨日と一昨日のClubhouseでは、アストラゼネカの新型コロナウイルスワクチンの血栓症との関係など、安全性についてどう捉えるか世界各国で結論は出てないという話でしたが、この件についてWHO(World Health Organization、世界保健機関)が本日簡単に声明を出しました。

そこでは、

「ワクチンのベネフィット、つまりメリットの方がデメリットを明らかに上回るので、中断すべきではない」

と述べています。

明日EMA(欧州医薬品庁)が再度、この問題に対しての結論として推奨を出す予定なので、明日はそれをお話ししようと思います。

それでは、ニューヨークタイムズの記事に進んでいこうと思います。

ついにEUがワクチンパスポートを出すという記事が出ておりますので、それについて解説していきます。

そこまで長くない記事ですので、一応全部見ていきましょう。

EUがついにCOVID-19のワクチンパスポートの類を作る、つまり、EU圏内で人が自由に行き来できる・旅行できることを目指した施策を打つということが、ニュースになっています。

目的としては、これからの夏の観光シーズンを前に、ヨーロッパ、特に観光を主要産業としたスペインやイタリアなどの南ヨーロッパの国々の経済を守ることを考えている、と書かれています。“The Digital Green Certificate”という名前で、EUに住んでいる人が、EU圏内を旅行するための証明書のようなものを発行するそうです。

その証明書には、コロナのワクチンを受けたか、PCRテストが陰性だったか、あるいはコロナにすでに感染しているかどうかといったことが書かれる予定です。

ほかのニュースもさっと見ましたが、EU圏内では、スマートフォンのアプリの形で使えるものと紙ベースのものと両方用意しているようです。(いずれも無料)

この施策に対するEUの言い分は「これがないと移動できないというわけではない」、「差別に繋がるなんてことは全くない」ということだそうです。

そして、EUのお偉方が主張するには、目的としては“gradually restore free movement within the E.U. and avoid fragmentation.”、つまりEU内での移動を少しずつ回復させ、fragmentation、即ちすごい細かい粒子みたいにバラバラになる、言い換えれば、人の分断を避けるということだそうです。

どう考えても、ワクチン接種の有無で行動可能範囲に差をつけるということが差別的な方向に行かないわけがなく、そうした問題以上に自分達の経済を守ることを優先することが明らかな施策なんですが、一応対外的にはそういったところにも配慮してますよ、というコメントを残しています。

そもそもEUにとっては移動の自由というのは最も重要なことの一つなわけです。

つまり、たくさんの国がヨーロッパの中にあったのを、EUとして統合することでその中で自由に移動できるようにしたことがEUの最大のメリットのうちの1つなので、それはなんとしても再開させたいということなのです。

実際どのような差を設けるかについてはまだ検討中ですが、例えばワクチン接種証明書がある人は移動に際して隔離の義務が撤廃されることはあり得るだろう、というようなことが言われております。

まず”European Parliament”(欧州議会)の承認が必要なのですが、最終的にはEU各国の判断にかかっています。。

いま現在、なかなかワクチン接種が進んでおらず、さらにアストラゼネカのワクチンをいったん中断するなど、EU市民の混乱を生んでいますよね。ワクチン忌避がこれ以上進むのを止めたい、ワクチンに対する反感を解消したいという思惑もある施策だと思われます。

一応6月中旬までにこれをやるつもりですが、EUは今のところワクチン接種率が10%未満であり、イギリスやアメリカに遠く及ばない中で、こうした施策の実効性はどうなのかという指摘もなされています。、

実はさきほどイギリスに住んでいる研究者とやりとりをしたのですが、イギリス政府の雰囲気は「別にEUがアストラゼネカのワクチン使わへんのやったらうちでどんどん打つけど?」という感じらしいです。やはりアストラゼネカのワクチンを一時中断したのは悪手だったのではないかと思います。

記事の終盤には、EUがこう表明しているなかで、イギリスはイギリスなりに施策を考えますみたいなインタビューがありました。

このClubhouseのルームでは以前、イスラエル国内ではジムとかプールとかあるいはコンサートとか行こうと思うとワクチン接種証明がないと行けないという施策を打つことについて、紹介させていただきました。

その時は、そうした流れが世界的な基準になっていくことは若干考えにくいかな、という印象でしたが、EU全体でこういう施策を進めて行くということは、世界的な基準に若干影響を与えそうな感じもするので、こういったところも踏まえて、登壇されている先生方に少しご意見いただければなと思います。

…シーンとしたら安川先生というルールを作ろうと思いますので。

安川康介

今回のパスポートの件に関しては、何回も話してきていると思いますが、賛否両論あるかと思います。

ただワクチンの有効性に関しては、かなり確実になってきていますので、こういうことが考えられてもおかしくはない状況だとは思います。

EUの中で、ヨーロッパとか結構旅しやすいじゃないですか。

それがもう1年くらい制限されているので、ワクチンを打った方にそういうグリーンパスポートみたいなものをあげるというのは、現実的な対応になってくるのかなとは思います。

木下喬弘

ありがとうございます。

実はうちの兄ですね、1年くらいイギリス留学していましたが、毎週末、EUを旅行していたんです。EUって本当にそこが良いところですよね。

あ、宋先生入ってもらってますね。宋先生もBrexitの前にイギリスにおられたので、色々旅行されたのではないかと。

つまり、自由に行き来できるというのはEUの存在意義の根幹みたいなところもあるし、実際、科学的には悪いとは言い切れないですよね。

峰先生も何回かおっしゃっていただいていますが、ワクチン接種によって明らかに感染を防げるので、ちゃんと2回接種終わった人が安全に自由に移動できるということは合理的な判断であることに間違いないと思いますので、こうした施策を妥当とする考え方もあるのでしょうね。

他の先生いかがでしょう。

前田陽平先生

この話題になったらいつも僕同じことしか言ってい気がしますが、結局海外でこうなってきたときに日本側がどのような反応で報道するかがかなり気になります。

少なくとも日本発でこういうことをやるのは、なかなか受け入れがたいように思います。

さらに、日本から欧米へ渡航した際にワクチン接種の有無で入国時の隔離期間に差が出るのもあり得ると思います。そうなった時に、逆に外国から人を受け入れる側として、日本はどうするかという議論は出てくるのではないかと思いました。

木下喬弘

ありがとうございます。

例えばオリンピックを本当にやるのかというところもありますが、どう考えても国の間の移動をかなり促進する事業になるわけですから、無観客にするとは言っても、スタジアムの外に熱狂的なファンが来たり、いろんな国から人が移動したりとかはすると思います。

それに今のところ日本政府はワクチン接種証明を選手にすら求めないみたいなことを言っておりますけど、そんなことは現実的にあり得るのかは疑問ですよね。

即ち、受け入れる側の日本としてもそういう風なことを求めるのかという問題と、自国でワクチン接種が進んでいないのにそんなことを求められるのか、という視点もあります。

ちなみに、もちろん反対意見もあって、特にWHOが、どれだけ本気で言ってるのかわからないですけど、一応EUを批判しています。

そもそも、まだ国力の差でワクチンの接種が進んでいる国とそうじゃない国がある中で、行動制限といった人の生活に関わるようなところで差をつけるような施策をするというのは倫理的によくないと言っています。

ただ、先ほど記事の紹介でも言いましたけど、EUは「いやいや差別ではないんですわ」と、言ったらしまいみたいな感じの対応なので、あまりWHOのそういった発言にも実行性なさそうな印象ですし、実際問題としてEUではこの施策が進むのではないかなと。

特に経済がバックグラウンドにあるとモチベーションもかなり高いと思いますので、私の見立てでは、この施策は進んでいくのではないかと思います。

黑川先生どうぞ。

黑川友哉

おはようございます。

こびナビの事務局長をやっております黑川といいます。

この問題って薬事的な観点からだと、例えば日本でこの制度を適応させようとする時に、国内で承認されていないワクチンでOKっていう根拠はどこなのかというような議論がまた巻きあがってくる気がします。

そしてそれは日本だけではなくて、他の国々で、自分の国では承認されてないワクチンで本当にOKという根拠はどこにあるの?といった話にも発展しそうだなという気もしています。

結論はごめんなさい、出せないんですけど、そういう課題もある施策かなと思って聞いてました。

木下喬弘

なるほど、ありがとうございます。

そこは盲点で僕、気づかなかったんですけど、要するにSinovaxとか打ってる人をワクチン接種者として扱うか、みたいな。

(sinovax:中国の製薬会社シノバック社が開発した新型コロナウイルスワクチン)

インド製のワクチンとかも出てますけど、そういうことも問題になるっていうことですかね。

黑川友哉

そうですね。

木下喬弘

重要なご指摘かと思います。

一応日本も、国外に出て求められたときにワクチン接種証明を発行できるような準備をしているということだそうです。

ということで、このあたりで次の話いきましょうか。

薬は正しく使いましょうということで、どうやって開発されたか、、どのような根拠でもって薬は有効で安全という言っているのかというテーマに進みたいと思います。

峰先生のTweetを引用して話をしようと思いますので、峰先生、説明してもらっていいですか。

峰宗太郎

その前にですね、ここで宣伝を入れる時間にしないとまた忘れちゃうんじゃないかと思ってまして。

木下喬弘

すみません。進行がポンコツで申し訳ないです。

ご指摘いただいた通りで、9時までの間に抜けられる方もおられるので、今500人くらいの方に聞いていただいて本当に毎朝お付き合いいただいてありがとうございます。

たくさんいろいろなところでClubhouse聞いてますというコメントいただいてまして、僕たち嬉しく思っておりますし、毎日続ける原動力になっております。

心から感謝申し上げます。

我々こびナビは医師が主導して新型コロナウイルスワクチンに関する正確な情報を皆さんにお届けするプロジェクトを行っており、ワクチンの情報提供サイトを運営しております。

▶ホームページはこちらから。https://covnavi.jp/

最近「こびナビ」と検索していただいたら、Googleで一番上に出てくるようになりましたし、各種SNSでも「こびナビ」で検索していただくと我々のアカウントに到達できるようになっているかと思います。

また、それぞれのアカウントからHPなどに飛んでいただくとクラウドファンディングのページにたどり着くと思います。

我々はClubhouseのようなインターネット感度の高い方々の集まるところを中心に情報提供を行っています。

これからいよいよ高齢者のワクチン接種も始まるところで、オンラインと親和性の高くない方々にこういった情報を届けたく、様々な広報・広告活動を計画しております。

もしよろしければ我々の活動に対して可能な範囲でご支援いただければと思います。

そして、もし活動に賛同していただけるのであれば我々のクラウドファンディング自体を拡散していただければと思いますので、ぜひご検討いただければと思います。

事務局長、こんな感じでよろしいでしょうか。

黑川友哉

さすがですね。ありがとうございました。

(雑談時)適応外使用と言っていて、僕その時ふと思ったのが、適応外使用だと間違った使い方をしているので製品の保証きかないじゃないですか。それはお薬とかワクチンでも全く同じで、用法容量守らずに間違った使い方をして、「副反応でましたー!」と言われても、副作用被害救済制度の適応にならないんですよ、ということだけ言いたいなと思ったので、わたしはこれだけ言って業務に入りたいと思います。

木下喬弘

ありがとうございました。

やはり寄生虫の薬でコロナを治療を試みた場合、何かあった時の制度保証は弱いということですね。

ありがとうございます。

峰先生、そういうことでよろしいでしょうか。

峰宗太郎

実はわたしがTwitterにあげる前に安川先生があげておられます。

なので、安川先生から紹介していただく形でどうでしょう。

安川康介

わかりました。

みなさん後ほど僕のTwitterを読んでください。

僕はどうやったら非医療従事者が医療情報に接した時に簡単に騙されないか、医療リテラシーをどうしたら向上できるのかを考えています。

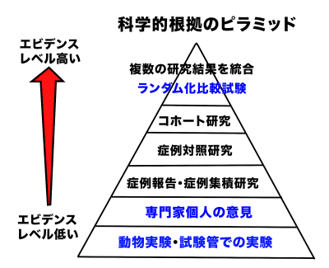

その手段として科学的根拠のピラミッド(エビデンスピラミッド)という医者ならだれでも知っているものをを紹介すればある程度の医療情報には騙されないのではないかと思いツイートしました(図)。

特に新型コロナウイルスの流行が始まってから、例えばお茶がコロナウイルスにいい、ヒドロキシクロロキンという抗マラリア薬が効くのではないかなど、常に色々な情報が出て、結構、混乱する方が多いと思います。

他にも、BCGとかもそうですね。

コロナの流行初期にBCGが新型コロナウイルスに有効なんじゃないかというような話が出ました。

さらに、今回の新型コロナウイルスだけでなく、例えばNMNというサプリで寿命が延びると、有名なyoutuberも紹介したりしています。

このような情報が出たときに、それがどの程度根拠のある情報であるかを考える上で、エビデンスピラミッドが参考になると思うので紹介しました。エビデンスピラミッドは科学的根拠の確かさを段階に分けています。

一番低いレベルに細胞・動物実験や、専門家の個人的な意見などが入ります。

例えばバラエティー番組に出ている医者の個人的な意見は科学的根拠がかなり低いとされます。

このことは医師なら誰でも知っていますが、一般には知らない方も多いので、紹介してみました。

木下喬弘

ありがとうございます。

せっかくですので、軽く付け加えますとピラミッドの上にいくほど、確からしさが高いんでが、一番低いのは基礎研究です。例えば細胞の実験は一番レベルが低くいです。

薬の薬物標的の研究で、病気に効きそうな標的が見つかってから実際に薬として承認される確率は0.004%と言われていて、初期の段階の基礎研究で成功しても、大多数が製薬には至らず失敗に終わります。

研究の初期には効果があると期待されるものが多くありますが、実際それが薬になるまでに非常に多くのステップがある点が重要なのです。

基礎研究をの上に専門家の意見や、論説があり、その上に実際の患者さんに投与した際の経過を示した症例報告があります。

さら上に、Case seriesという、症例報告を集めた報告があり、それより上に、コホート研究・観察研究といわれる、ランダム化はしていないが多くの人を集めて比較した研究があります。

そして、その上にランダム化比較試験と言われる、今回のファイザー・モデルナ・アストラゼネカとなどの製薬会社が行っている承認のための大規模な治験があります。

最後にメタアナリシス・システマティックレビューというものがエビデンスピラミッドの一番上にきます。

安川先生、補足いただいてもよろしいですか。

安川康介

仰っていただいた通りです。

何かが確実にこの病気に効くというのが、どの時点でいえるのかに関してはなかなか難しいんですが、一般的に医者が考えるのは、とても質の高いランダム化比較試験で有効性が確認された段階で、初めて「これはやっぱり効くんじゃないか」と考えるのが一般的なだと思います。

例えば、新型コロナウイルスに関していえば、ステロイドや、レムデシビルというお薬も、ランダム化比較試験で有効性が確認されて承認され、使われるようになりました。今色々話題になっている、イベルメクチンは、ピラミッドの上の方にある、質の高い研究では有効性に関する確証がはっきりと得られていないという段階です。

なかなかこういう研究のデザインがわからない方には難しいとは思いますが、このピラミッドが医者の頭の中には必ずあります。

木下喬弘

ありがとうございます。

少し補足させていただきます。

このピラミッドに書いてあるのはおっしゃる通り、研究のデザインの問題です。

デザインがランダム化されているか、観察研究なのか基礎研究なのか、という点と、「それぞれの研究の質」はまた全然違います。

ランダム化比較試験と一口にいっても、投与している医者も本当の薬とプラセボのどちらが投与されているかわからないように設計されている研究がある一方で、例えばイベルメクチンに関しては、月水金はイベルメクチンを飲んで火木土はプラセボを飲むという研究もあります。

後者の研究では火曜日に来た患者さんであれば、プラセボ群に入るとわかるわけです。

そうすると火曜日に来た人はプラセボ群に入るから症状が軽い人は除いておく、といった操作もできてしまいます。

エビデンスピラミッドはあくまでデザインの話をしているだけで、同じデザインの中での研究ごとの質の話は全く含まれていませんが、研究の質こそが重要な点だと思います。一応、曜日で実薬とプラセボを分けて実施するのはランダム化比較試験ではやってはいけないですが、中には先ほどあげたイベルメクチンの例などのように信頼性の低いランダム比較化試験も実施されています。

メタアナリシスでも、そのような信頼性の低いランダム比較化試験をまとめて報告しているものがあり、イベルメクチンはそういったメタアナリシスを根拠に有効性を主張している人がいます。

しかし、そのような報告はデザインという観点ではエビデンスピラミッドの中でも信頼性の高いレベルに含まれるかもしれないでが、研究の質まで考慮すると、僕は質の高い観察研究のデータの方が質の悪いランダム比較化試験よりも信頼性が高い場合もあると思います。

ですので、このピラミッドだけで話をしていくのも限界があると僕は思っていますが、このあたり先生方どうでしょう。

峰宗太郎

はい。

全く木下先生の仰る通りで、エビデンスピラミッドははあくまでも研究のデザインの問題なんです。

例えば、メタアナリシスでもよくないRCTを入れてしまったメタアナリシスは結果が信用できるのか、という問題は常にあります。

また、専門家の意見とひとくくりにされていますが、例えばこのこびナビでいろんな人が討論してその結論として一番妥当だろうと思われる研究を紹介した場合には、それなりに妥当であることがあるわけですね。

ですので、結局質の問題というのは、それぞれがどういう風に解釈するかという能力を高めていかないといけません。

外形的にピラミッドだとか、指針だとか、ガイドラインに従って読めば、 高い指針が得られるという簡単な問題ではないということをここで実に示しちゃってますよね。

木下喬弘

そうですよね。

なぜその微妙なランダム化比較試験をまとめてメタアナリシスというまとめもの研究をやったかと言うと、それが質が高いとされているからでだと思います。

メタアナリシスを持って推進しようとしている明確なモチベーションがあるので、エビデンスの高さを逆手に取ろうと言うモチベーションにもなっているわけですよね。

なので、良い研究の基準などを発信すると、そこの間を突こうとするモチベーションがどうしても生まれてしまうので、このあたりはかなり難しいのではないかなと僕は思ってます。

強いて言うと、その中でも各国の公的機関、特にアメリカのCDCは特にコロナワクチンに関してかなり非常に妥当な解釈をしています。

各国の公的機関や学術団体、具体的には IDSA(アメリカ感染症学会)やWHO、NHS(イギリスの国営医療サービス事業)などで、同じような推奨がなされていれば世界的なコンセンサスだと判断する方法の方が、エビデンスピラミッドだけで判断するよりも専門家のレビューを終えた推奨のまとめを見ていることになるので、より正しい情報にたどりつける可能性が高いと思います。

他の先生方どうでしょうか。

岡田玲緒奈

こびナビの岡田です。

雑誌とかもまさに同じことが言えると思いますが、医学誌もピンキリです。

雑誌と言うのはちゃんと査読して複数の専門家がチェックして載せるかどうか決めるという話はこびナビでも時々してると思いますが、それも雑誌によっては投稿すると「これだけで決めるの?」といった指摘や、「こういうのを直しなさい」というコメントが来ます。

しかし、中には「これだけでいいの?」という雑誌があったり、逆に僕らのところでよく取り上げてるNew England Journal of Medicineに載るとなると、相当大変みたいで、データもかなり詳細を出さないといけないと聞いてます。

なので、雑誌の質というのも同じような問題かなと思います。

メタアナリシスとかが載る雑誌の質が問われていますが、メタアナリシスは正当性の評価が難しいといつも感じています。

そんな中でメタアナリシスに関して、信頼性の低い研究を集めたものや、メタアナリシスのデザインそのものの質が低いなど問題は根深いとずっと思っていました。

朝起きたら4時くらいにみなさんがこのような問題で盛り上がっていたのを知って悔しい思いをしていますが、ここで取り上げていただいて嬉しいです。

木下喬弘

メタアナリシスというのは一定の方法論というのがポイントですが、一定の方法論に基づいて同じテーマにおけるランダム化比較試験をたくさん集めてきて、有効性などに関する数字をまとめて一つの効果を算出するというやり方なんです。

これは例えばコロナウイルスに対するメッセンジャー RNAワクチンの効果であれば、ファイザーのものとモデルナのものと二つ比較試験のうち、片方は95%の有効性で片方が94%の有効性なので、これらを統合すると94から95の間の数値の有効性が出てくると考えられます。

このように二つの研究をまとめて統合してひとつの数値を解析する方法があるとご理解ください。

メタアナリシスは、質の高いランダム化比較試験の結果を一つにまとめるからこそ質が高いのであって、あまり質の高くないランダム化比較試験をたくさん集めてメタアナリシスを実施しても正しい結論に行き着くわけではありません。

峰先生・安川先生この辺りでよろしいでしょうか。

安川康介

非医療従事者の方がどのようにしてヘルスリテラシーをあげればいいのか、医療ニュースをどのように捉えればいいのかなどに関してはかなり難しい問題だと思っています。

木下喬弘

ありがとうございます。

僕たちはWHOやCDC、あるいはIDSA、米国感染症学会などの推奨を一つ一つ見て同じようなことが書いているかを意識的に確認してからQ&Aを作っています。

こういう手順を踏んでいるこびナビのQ&Aは、結構正しい情報が手に入ると思います。

まずはこちらを利用していただければ幸いです。

ということで、日本は今9時7分になっているかと思いますけれども、 今日はこのあたりで締めさせていただこうと思います。

途中で峰先生に叱られまして、宣伝もさせていただきましたけれども、こびナビ、クラウドファンディングも可能であれば是非よろしくお願いします。

ということで、本日はこびナビ医師が解説する世界の最新医療ニュース、この辺りで締めさせていただこうと思います。

ご登壇いただいた先生方ありがとうございました。

日本の皆様良い一日をお過ごしください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?