書籍『Character Strengths Interventions』を読み解く #10 ~「強みの使いすぎ問題」を考える(第5章_前半)~

こんにちは。紀藤です。本日も強みシリーズ「書籍『Character Strengths Interventions』を読み解く」をお届けいたします。

さて、今回のお話は第五章の「強みの適用における高度な問題」なるテーマの章です。代表的な「強みの使いすぎの問題」「複数の強みとのシナジー効果」「強みを味わう方法」など、応用的な話が具体的な手法も含めて書かれており、実践に役立ちそう!と感じました。

本日は特に「強みの使いすぎ問題」についての考え方に焦点を当てた、前半のお話を解説したいと思います。

それでは早速、参りましょう。(前回までのお話はこちら↓↓)

強みの使いすぎ、使わなさすぎ問題

強みの活用の話をする際に、必ずといってくるほどハイライトされるのが「強みは使いすぎると、逆効果になる」という話があります。

強みは「文脈がすべて」と言っても過言ではありません。ある特定の状況に関して、強すぎたり、弱すぎたりすることで、特定の強みを保持していたとしても、自分や他者にネガティブな影響を与えてしまうことが起こり得ます。

たとえば、「思慮深さ(慎重さ)」という強みがVIAにはあります。その強みは、それは法的な契約など、思慮深さが必要とする場面で最大出力で発揮したときはポジティブな影響をもたらす強みとして発現したとします。それは、強みが最適な出力で発現されており、まさに強みとして現れます。

一方、職場で新しいことにチャレンジしよう!としている際に、「思慮深さ」が文脈に対して「強みの過剰仕様」となってしまうと、リスクを考えすぎて新しい取り組みに積極的でないようにみえて、ネガティブな影響を与えてしまう…ということもあるというように。

「黄金の中庸」をめざす

では、どうすればよいのか? 結論は「強みのバランスをとる」ことです。使いすぎでも使わなさすぎでもない「最適」のバランス。ちょっと御洒落(?)な表現をすると『黄金の中庸』ともいいます。(アリストテレスが使った言葉だそうですね)

例えるならば、「交響曲を奏でる指揮者」みたいなものである、と本書で紹介されています。まず、強みは一つだけではありません。様々な次元の、様々な種類の強みが、相互に影響を与え合っています。

としたとき、ある場面では、いくつかの特定の楽器(性格的強み)を呼び出して、適切なボリュームで使います。その際は、他の楽器はあまり頻繁には使用しません。ただし、ドラムのように全体の一部として機能しています。

つまり、すべての楽器が、MAXで音を奏でるわけではなく、全体として組み合わされながら、バランスを保ちながら、「自分自身の強み」を奏でるイメージ。これを黄金の中庸が保てている状態、とも比喩することができます。

強みの過剰使用の10原則

強みの使いすぎ(過剰使用)・使わなさすぎ(不足使用)ですが、幸福感の低下、生活満足度の低下、うつ病の増加の3つの変数に関連していることがわかったそうです(Freidlin et al, 2017)。

ちなみに、この3つの変数により関連度が高いものは、過剰使用よりも「不足使用(使わなさすぎ)」であったそう。自分の性格的強みは、その人の価値観と繋がっているものでもあるため、強みを使わなさすぎ(不足使用)は「自分が誰であるかを表現しないという勇気の喪失を反映している」と言える、と述べられていました。

そんな「強みの使いすぎ(過剰使用)」について、著者のNiemiec氏が「強みの過剰使用についての10原則」をまとめています。これは強みの過剰使用・不足使用とはなにか、どのような影響があるのか、どのように対処すればよいのか、などがまとめられています。以下引用いたします。

<性格的強みの過剰使用の10原則>

1,24のキャラクター強みのどれもが過剰使用または不足使用される可能性がある。

2,24のキャラクター強みの各々は、特定の状況における表現の連続体に沿って見られ、中心はその状況に適した量のバランスの取れた最適な使用である。

3,キャラクター強みが過剰使用または不足使用されると、それはもはや強みではなくなる。例えば、特定の状況で好奇心を過剰使用すると、それは好奇心ではなく別のもの、すなわち詮索好きになる。

4,過剰使用と不足使用は個人の表現と文脈適合により異なる。

5,個人が最も高い強みを過剰使用し、最も低い強みを不足使用する可能性が高い。これは自己理解の出発点と見なされるべきであり、処方箋ではない。

6,過剰使用と不足使用は、自己または他者に悪影響を及ぼすときに問題となる。

7,過剰使用と不足使用は、他のキャラクター強みを引き出したり、問題の強みを新しい方法で再構築することによって管理できる。

8,過剰使用と不足使用は、クライアントが異なる視点から自分自身を見るための問題の再構成のための追加の言語を提供する。

9,過剰使用と不足使用は欠点ベースのアプローチの要素を反映しているが、個人の中で重要な強みベースの要素を肯定的な品質として維持する。

10、過剰使用と不足使用は、クライアントのための新しい探索と介入の手段を促進する。

強みが過剰使用、不足使用により、「自己や他者に悪影響を及ぼす」のが問題であり、そうなると「もはや強みではなくなる」ということですね。

一方、これらは「自己理解の出発点」でもあり、「管理できるもの」でもあると述べます。また「新しい探索や介入の手段を促進する」ということで、よりポジティブな結果につながる可能性もあるもの、と言えそうです。

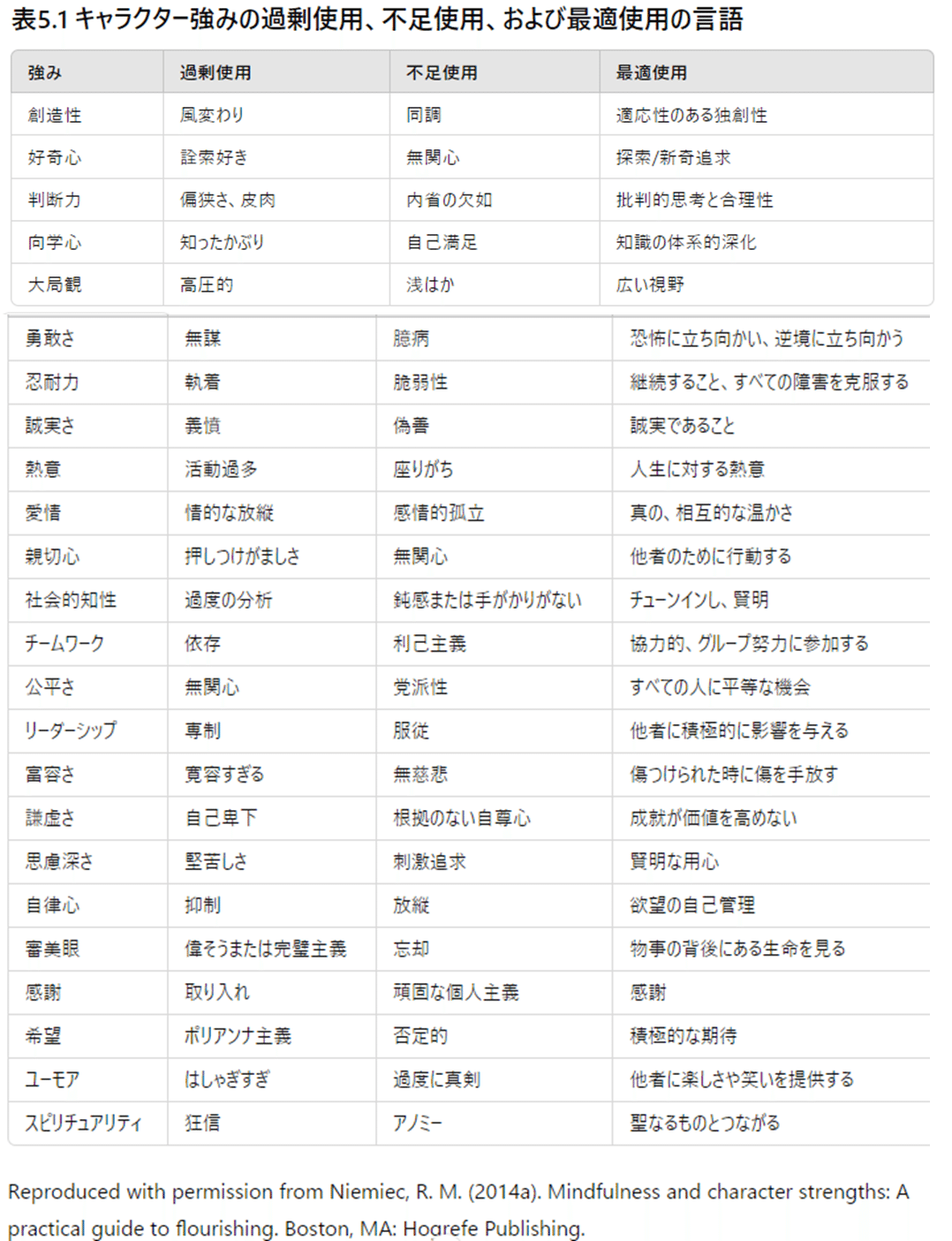

強みの過剰仕様・不足使用・最適仕様の例

最後に、VIAの24の強み基づいた、各強みの過剰使用と不足使用の例の一覧を引用いたします。過剰使用あるいは不足使用だと、どういう行動として現れるのか、最適使用だとどういう状態として現れるのか。

これを言葉にしてピン留めすることで、「中庸」に近づけるためのセルフマネジメントに役立つと言えそうです。以下、引用いたします。

まとめ

これまでの強みに関する論文でも「強みの過剰使用」が、自分にとってもネガティブな結果になるということは何度も目にしてきました。

ただ、改めて「強み過剰使用の10の原則」とまとめられると、その影響が見えやすくなり、またコントロールもしやすくなるように感じました。

自分を俯瞰して認知し、上手くコントロールすることが大事なのですね。

最後までお読み頂き、ありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?