大槌町郷土芸能祭2024(岩手県上閉伊郡大槌町)|2024.06.09

2024年6月9日、岩手県大槌町の郷土芸能祭を見に行ってきました。昨年も行ったことがあり、動画を撮ったり、臼澤鹿子踊保存会さんを始め様々な鹿子踊りの方々との交流会にも参加させていただきました。そのレポートは後日お伝えします。

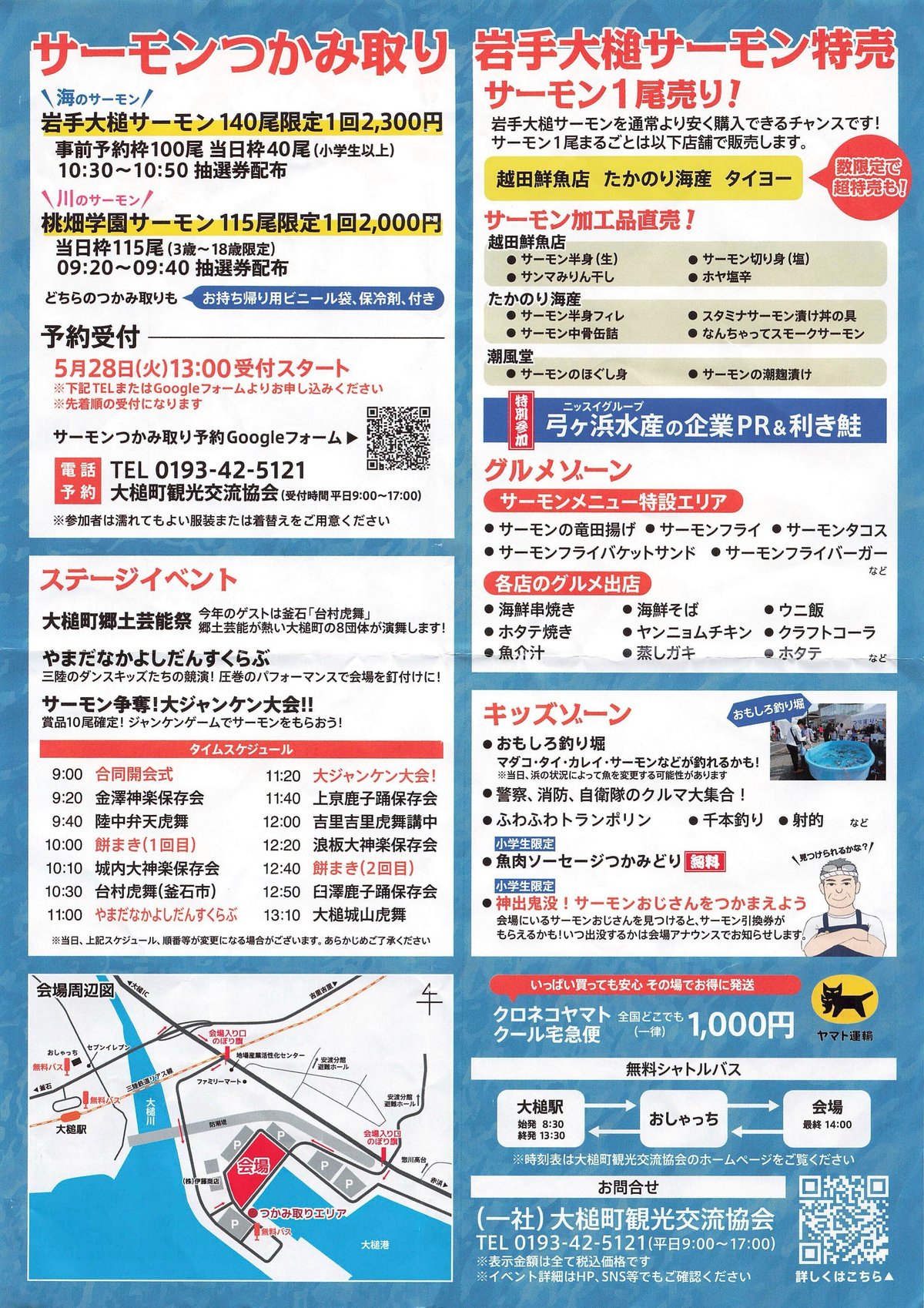

大槌町の郷土芸能祭はサーモン祭りと同時に開催され、本当に楽しいお祭りイベントです。芸能祭のプログラム以外でも出演団体による門打ちがサーモン祭り会場内で行われ、とても楽しかったです(私はほとんど席に座っていたので、あまり見ることはできませんでしたが)。

そして、演目の合間にサーモン祭り会場で餅まきやじゃんけん大会(じゃんけんで勝ち残るとサーモンなどの豪華賞品が贈呈)があるのですが、やはりこれはどこの地域でも同じで、老若男女問わず大興奮。

一気にロックフェスのような密度と熱気が上がり、終わると迅速に散っていきました(笑)

今回の芸能祭も大槌地域らしい神楽、虎舞、大神楽、鹿子踊のラインナップでした。良い意味で僕とは馴染の無い種類の芸能なので(大神楽は権現舞の獅子頭を使うという点は一緒かも)とても新鮮でした。その中でも別々の芸能だけれど、なんとなく作法や囃子などにどことなく似ている、共有しているのかなという感じさせるところがあったりと、地域性を濃く感じる芸能でした。

初めて知る団体さんも多くて出演団体のプロフィールをできる限りネットで調べて載せてみました。演目については、司会者の口頭で確認できたものを載せています。(紹介されなかったものは書いておりません)

できれば、本部受付とかに出演団体のプロフィールや演目紹介などが書いてあるリーフレットとかあったら嬉しいなぁ。

石巻〜八戸までの三陸道も無料なので、本当に行きやすくなったなぁ!

また是非足を伸ばしたい!

そして、こういうイベントで知った民俗芸能、郷土芸能の本当のハレの舞台、神社仏閣などの祭での奉納演舞や、地域の伝統行事、風習行事の中での演舞も見て、より本質を感じたいなと思うのでした。

出演団体

金澤神楽保存会

1,庭舞

2,酒踊り

3,御神楽

文化12年(1815)頃に伝わり、家内安全・豊年満作・大漁・厄払い・供養の願いを込めて、祭事での奉納や民間の座敷等で舞われ、古くから人々の間で親しまれてきました。

昭和15~25年には大槌稲荷神社に仕え男衆による冬場巡業を盛んに行い、昭和53年愛好会を発足し、大槌まつりにも参加。女性の踊り手も出始めました。後継者不足で、演目も減少しましたが、内外広く会員を集め、平成26年から保存会に組織変更し、伝承に励んでいます。

金澤神楽保存会 公式Facebook

https://www.facebook.com/kanezawakagura/

陸中弁天虎舞

1,矢車

2,跳ね虎

3,笹喰み

4,雀踊り

昭和49年、赤浜の若者により「赤浜虎舞」として結成。

昭和56年、大槌湾の蓬莱島に祀られる弁天神社に、和藤内の大神宮のお札と吉里吉里善兵衛ゆかりの品が納められ、これを機に「陸中弁天虎舞」と改名しました。

伝統的な舞の他、独自の舞を意欲的に創意工夫して創作披露し、大槌稲荷神社・小鎚神社・赤浜八幡神社・弁天神社に奉納、また、各種祭礼、イベントでも活動しています。

城内大神楽保存会

1,四方固め

2,神楽甚句

寛永時代、小鎚神社が現在地に遷宮鎮座した頃、山伏修験者が伊勢流の太神楽を代神楽として陸中閉伊の七明神に持ち込んだのが始まりという説や、大槌代官のすすめで七軒丁(盛岡仙北町付近)から習ったとも伝えられる小鎚神社奉納の大神楽です。演目などは町内他の大神楽とほぼ同じですが、雌の獅子といわれ、静かに雅やかに舞うのが特徴です。

小鎚神社祭礼の神輿渡御に随行して歩き、門打ちを行います。

大震災で被災も支援により屋台や装束など復活させ現在に至ります。

尾崎青友会(尾崎町虎舞・釜石市)

1,矢車

2,跳ね虎

3,笹喰み

尾崎町の町名を称しているが、元は台村と言われ現在は浜町2丁目に伝わる「尾崎虎舞」が前身である。

源鎮西八郎為朝の三男で閉伊地方を領有していた「閉伊頼基公」が、将卒たちの士気を鼓舞するため、虎の頭をつけて踊らせたのが始まりであり、江戸時代元禄14年頃、山田町の大沢虎舞の流れと言われ、「松倉虎舞」にも始まると伝えられ、漁師たちの海上安全と大漁を祈願して奉納されていました。

伝統芸能は南部藩壽松院年行事太神楽より譲り受け、特徴は聖獣とされた虎に願望を託し、漁師町らしい浜っ子気質の威勢の良い独特の囃子(大太鼓、小太鼓、横笛、手平鉦)と、虎の猛猛しい生態を表した舞とされ、演目には矢車、跳虎、笹ばみの他に龍虎舞、刺鳥舞なども受け継がれ、遺憾なく発揮された踊りをします。

頭はよく神楽に使用される獅子頭が変化したものとも言われています。

上亰鹿子踊保存会

1,渡り

2,お通り

3,褒めうた

4,小切り

5,かた引端

6,鳴神

7,小切り

8,大引端

300年程前から伝わると言われ、房州生まれの人が釜石栗林(沢田)で若者衆に鹿子踊りを伝授したことから周辺に踊りが広まり、上亰地区にもこの踊りが伝えられたとされます。

踊りは別名「房州踊り」と云われ、元々地元に伝えられていた念仏踊りと融合し現在の踊りが形作られたと推測されます。

鹿子踊の特徴は必ず踊る前に褒め唄を歌ってから踊る事で、門・座敷。宿などを褒めます。

大槌稲荷神社・小鎚神社祭礼を初め、地元和野大明神・八幡神社の祭礼等で踊ります。

吉里吉里虎舞講中

江戸時代中期、大坂竹本座で上演の近松門左衛門作の人形浄瑠璃「国性爺合戦」の二段目「千里ケ竹の場」和藤内の虎退治の場面に感銘を受けた三代目善兵衛助友一行が郷里に帰った後、赤土で虎頭を造り虎舞を創作し、踊りや振付、笛太鼓の囃子をつけて今の舞にしたもと伝えられています。

現在では大漁祈願、海上安全祈願を込めて踊られ、天照御祖神社祭礼、前川家ゆかりの吉祥寺で奉納供養を行っています。

演目:「通り舞」「庭使い」「散らし囃子」

吉里吉里虎舞講中 公式Instagram

https://www.instagram.com/kirikiri_toramai/

浪板大神楽保存会

1,四方固め

起源は天明の頃、明神丸造船の際に船大工から伝授されたという説と、享和年間に幕府より迫害を受けたキリシタン宣教師が、塩煮鍋作りの技術を教える傍ら大神楽を伝授したと口伝されていますが、史実的根拠は明らかではありません。前川文書に、江戸時代前期に二代目前川善兵衛富永の三男善右衛門が、獅子頭を浪板太神楽に寄進したことや、文化7年に七代目前川善兵衛富長が、新造船吉祥丸の船おろしに浪板大神楽の舞を披露し祝ったと書かれています。

臼澤鹿子踊保存会

元禄年間に房州の船乗りが伝えた踊りでありましたが、天明年間に鹿島神宮へ赴いた大槌の村人が房州踊りに出会いその技芸を習い覚えたのが現在の鹿子踊と言われています。

大槌まつり小鎚神社祭礼に奉納、神輿渡御の先祓いとして参列し、お旅所奉納、個人宅の門打ちを行う他、地元臼澤の小鎚神社分社の祭礼に奉納します。

戸数少ない集落ですが全戸が保存会に加わり盛り上げ、他集落からの参加者も受け入れています。

演目は参拝踊りと庭踊りに大別、踊り形式は四十三様。

臼澤鹿子踊保存会 公式Facebookページ

https://www.facebook.com/otsuchi.usuzawa/

大槌城山虎舞

1,散らし

2,遊び虎

3,跳ね虎

4,笹喰み

4,大漁唄込

5,俵積唄(舞?)

平成8年、町内の若者達が釜石市尾崎町虎舞の指導を受け活動を始め、平成14年からは町内の栄町、須賀町地域を拠点に活動をしていましたが東日本大震災大津波により被災。

大槌町虎舞のほとんどが津波で活動拠点を失う中、震災1か月後には残された道具類を共有しながら「大槌虎舞」として被災地を励まし続けました。

現在は、支援のお礼にと全国各地に出向き、感謝の舞を披露しています。

演目:「遊び虎」「はね虎」「笹喰み」、手踊り「甚句」「大漁唄込」「俵積唄」

大槌城山虎舞 公式Facebookページ

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064360912656&locale=ja_JP

関連記事

次の記事

記事や、活動が面白いと思ってくださったら是非サポートお願いします。活動費に使わせていただきます!