火星でスウィングする方法は? サン・ラー生誕101年目に聴く4作品

「レコード・コレクターズ」2015年4月号に寄稿した、サン・ラー生誕101年に出た4アルバムについての記事です。湯浅学さんの名著『てなもんやSUN RA伝 ー音盤でたどるジャズ偉人の歩み』にお世話になりました。

火星でスウィングする方法は? ー生誕101年を迎えたサン・ラーの再発CDを聴くー

村井康司

ここのところ、火星に人間を送り込む話題が賑やかだ。オランダの非営利団体「マーズ・ワン」が火星への片道旅行(!)の参加者を募ったり、アメリカや中国、そして日本の文部科学省も、2030年代を目標に火星への有人探査を企画すると発表したり。1960年代末の月への到達以来実現しなかった「人類の他天体への到達」が、いよいよ現実味を帯びてきている。まあ「マーズ・ワン」の話はほとんどジョークだとは思うけど。

というわけでサン・ラーである。78年1月、サン・ラーのイタリア・ツアーに参加したトランペッターのマイケル・レイは、サン・ラーに次のように言われたという。

「いつか火星でライヴをやるかもしれない。だから、君はホーンでスウィングできるようにならないといけない。なぜなら彼らは地球人のようにはパーティーをしないのだから」

数々の名言を遺したサン・ラーだが、これもかなり強力なお言葉だ。火星人のパーティーってどんななのだろう。それに対応するための「スウィング」とは? ハテナ・マークがいくつも浮かんでしまうが、その謎をいくらかでも解明するためには、レイが参加した78年イタリアでのレコーディングを聴かなくてはならない。昨年10月にリリースされた『ディスコ3000[デラックス・エディション]』と、3月4日に発売された『メディア・ドリームス[デラックス・エディション]』が、まさにその時の記録だ。

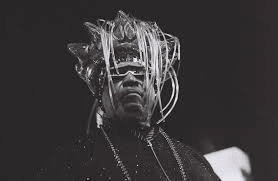

*1978年、イタリアでのサン・ラー

昨年2014年は、サン・ラーの生誕100周年だった。世界各地でさまざまな記念行事が行われたが、日本ではなんと言ってもマーシャル・アレンをリーダーとしたサン・ラー・アーケストラの来日公演(7月)と、湯浅学氏がサン・ラーへの愛を全開にした大著『てなもんやSUN RA伝 ー音盤でたどるジャズ偉人の歩み』(ele-king books)を上梓したことが挙げられるだろう。ここでは湯浅氏の著作を主な拠りどころとして、77年11月から78年1月にかけてのサン・ラーたちのイタリア滞在と、そこでの録音について整理してみたい。

77年11月下旬、サン・ラーと彼のアーケストラはヨーロッパへ向かった。11月24日にはイタリアのテレビ局RAIのために、サン・ラーのピアノ・ソロが収録され、78年1月に入るとホロ・レコーズのためのスタジオ録音が企画された。ここで問題が持ち上がる。用意されたスタジオが非常に狭く、アーケストラ全員でのレコーディングが不可能だったのだ。そこでサン・ラーは急遽ピックアップ・メンバーによるカルテットを組織し、その編成で録音に臨んだ。メンバーは、サン・ラー(ピアノ、キーボード、リズム・ボックス)、ジョン・ギルモア(テナー・サックス)、マイケル・レイ(トランペット)、ラックマン・アリ(ドラムス)。レコーディングは1月2、7、8、13日に行われ、2日と7日の音源が『New Steps』(Horo)、8日と13日の音源が『Other Voices,Other Blues』(Horo)として78年にリリースされている。

イタリア滞在時に、サン・ラーは新しい小型キーボードを入手(あるいはスタジオにあったものを使ったか?)した。そのキーボードによるベース音がダビングされ、また、サン・ラーが当時愛用していたクルマーというメーカーの「メインマン」というシンセサイザーがリズム・ボックスの機能を持っていることを活かして、それまでより多彩なサウンドを一人で作ることが可能になった。そしてこのカルテットはイタリアで数回のライヴを行っている。そのライヴ音源を元にして制作された音盤が、『Disco3000』『Media Dreams』『Sound Mirror』(共にEl Saturn)の3作。昨年リリースされた『ディスコ3000』のデラックス・エディションは、オリジナルLPの素材音源をオリジナルとは違う形で完全収録し、今回出た『メディア・ドリームス』のデラックス・エディションはディスク1にオリジナルLPと同一の音源が収録され、ディスク2にその素材となったライヴ音源が収められたものだ。二つのデラックス・エディションを制作したのは、イギリスのアート・ヤード・レコーズである。

この2作は、サン・ラーの膨大な作品の中でも特別な輝きを放つものだ。リズム・ボックス(70年代のスライ・ストーンを思わせるチープな音!)が刻むビートの上でサン・ラーがシンセの電子音とオルガンを弾きまくり、特に『ディスコ3000』では、ホーンの存在感があまり感じられないほどにサン・ラーが「テクノ」している。デラックス・エディションの登場によって、ライヴではホーンの二人も活躍していることが明らかになったのだが、オリジナルの特異なサウンドは、80年代になってテクノやニューウェイヴやエレクトロニック・ミュージックのリスナー/演奏者によって高く評価され、サン・ラーが新しい支持者を生むきっかけともなった。

*サン・ラーとマイルスの関係は?

『ディスコ3000』の音源は78年1月23日、ミラノでの録音であることが判明しているが、『メディア・ドリームス』の音源は、別の日に別の会場(1月9日、ローマでの録音か?)で収録されたものだ。こちらもリズム・ボックス、シンセサイザー、オルガンが前面に出たサウンドだが、ジョン・ギルモアがハードバップ・マナーのすばらしいテナー・サックス・ソロを聴かせる「トゥイッグス・アット・トワイライト」や、サン・ラーのピアノが実に美しいバラード「アン・アンビノウンス・ラヴ」も入っていて、サン・ラーはちょっと、というジャズ・ファンにも自信を持ってお薦めできるアルバムだ。しかしサン・ラーのオルガンは、たとえば「サターン・リサーチ」「コンステレーション」「イェラ・オブ・ザ・サン」ではマイルスの「レイティドX」みたいな凶暴クラスターをぶちかますし、「メディア・ドリームス」でのコード反復はやはりマイルスの「マイシャ」(ちなみにどちらも『ゲット・アップ・ウィズ・イット』所収)似ているんですが、サン・ラーはマイルスのレコードを聴いていたのかしら。それとも偶然? 気になります。

ディスク2には、オリジナルLPの素材となった音源の一部(「アン・アンビノウンス・ラヴ」と、「トゥイッグス・アット・トワイライト」として編集された「イメージズ」)、『Sound Mirror』の素材となったトラック(「オブ・アザー・トゥモロウズ・ネヴァー・ノウン」)、そしてこれまでまったく未発表だった「フレンドリー・ギャラクシー」「ザ・トゥルース・アバウト・プラネット・アース」「ザ・シャドウ・ワールド」が収録されている。これを聴くと、オリジナル盤でのサン・ラーの編集が、聴きどころを実にうまくまとめた名人芸であることがわかるが、オリジナルではカットされた各人のソロは聴き応えがあるし、サン・ラーのはちゃめちゃなオルガンもたっぷり楽しめる。

リズム・ボックスの多用からも分かるように、70年代末、サン・ラーはディスコ・ミュージックに興味を示し、メンバーにレコードを聴かせた。「こんな音楽はインチキですよ」と言うメンバーたちに、サン・ラーは「しかし諸君、このインチキが、どこかの誰かにとっては希望であり夢の素なのだ」とたしなめたという。さすが先生!

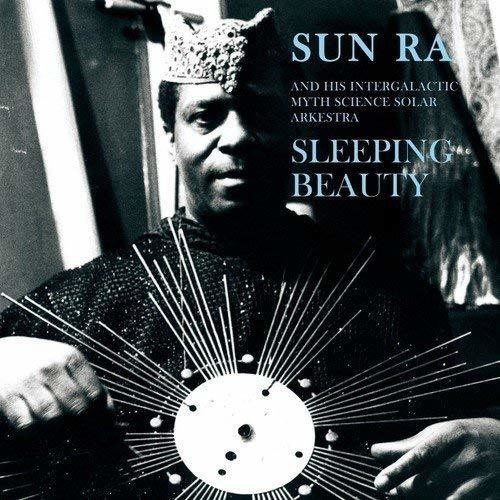

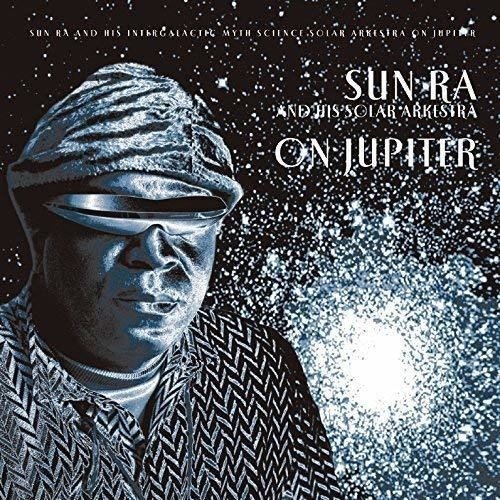

*美しき1979年

さて、昨年10月に『ディスコ3000[デラックス・エディション]』と同時にリリースされた『スリーピング・ビューティー』と、3月に『メディア・ドリームス[デラックス・エディション]』と共に発売された『オン・ジュピター』は、どちらも79年に大編成のアーケストラでスタジオ録音されたものだ。78年から79年にかけてのサン・ラーの創作意欲は実に旺盛で、8枚のアルバムが録音・リリースされている。この時期のアーケストラ作品は、どれも実にカラフルで美しい音響が溢れ、そしてダンス・ミュージックを意識したグルーヴが感じられるものだが、『スリーピング・ビューティー』と『オン・ジュピター』はその中でも一、二を争う名作だ。実に25人という大編成バンドには、トランペット、トロンボーン、サックス、フレンチ・ホルン、バス・クラリネット、フルート、ヴァイブラフォン、ギター、ベース(ウッドとエレベの両方)、ドラムス3台、ヴォーカルなどが含まれ、メンバーのほぼ全員がパーカッションも担当するのだからもう大変。音響的には70年代のギル・エヴァンス・オーケストラに通じる部分が多く、クラスターを使った緊張感のある和声、木管楽器やフレンチ・ホルンの音色を効果的に使ったサウンド・デザイン、そしてサン・ラーが弾くピアノやエレピの雰囲気もギル・エヴァンスに意外なほど似ている。サン・ラーとギルの関わりについては、今まであまり語られていなかったが、きちんと研究する価値がありそうだ。

3月発売の『オン・ジュピター』では、フェラ・クティをビッグバンド化して、ギル風のハーモニーをまぶしたような「UFO」がキラー・チューンだが、ステディなミディアム・フォービートの上でホーンズのハーモニーが反復する「オン・ジュピター」は、たとえばギルがジミ・ヘンドリックスをカヴァーした「アップ・フロム・ザ・スカイズ」と比較してみたくなるし、ファゴットの印象的なソロから始まり、大河のようにうねる大作「セダクティヴ・ファンタジー」も、サン・ラーのすばらしいピアノも含めて実に美しい音響が溢れかえっている。

サン・ラーの遺した音楽は、われわれの浅はかなジャンル意識を根底から覆すほどに深く幅広い。しかし、サン・ラーの音楽は、彼の中では「ジャズ」であり続けたもかもしれない、とも思う。湯浅学はこう書いている。「天地を裂くようなシンセサイザーの爆音であっても、サン・ラーの音楽はあくまでもジャズだった。おにぎりがどうしても、どうあっても飯であるように、サン・ラーの音楽はいつもジャズだった」

最後に、マイケル・レイがサン・ラーに言われたもう一つの教えを紹介しよう。

「このリンゴを演奏してみなさい。その丸い形を心に留めて、360度の音と色を考えるんだ」サン・ラーかわいやーかわいやサン・ラー。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?