脊柱の構造と機能 ガイドブック

こんにちは。

「背骨の構造から身体の悩みを解決する人」

張本孝一です。

普段X(Twitter)では背骨に関わる内容を中心に発信しています。

今回は脊柱の構造と機能についてお話ししていきます。

・脊柱の構造と機能についてまとめられた情報が欲しい。

・脊柱の構造や機能はなんとなく知っているけど自信がない。

・患者さんとの会話でヘルニアや狭窄症の話題が出てもあまり積極的に話せない。

そんな方にぜひ読んでいただきたい内容となっています!

この記事を最後まで読むと

脊柱の構造と機能の理解が深まり

「患者さんとの会話で信頼関係を築く」

ヒントを得ることができます。

脊柱の構造と機能についての参考書はたくさんありますが、イラスト付きで丁寧に解説していますので興味がわきましたらご購読ください。

★「1-c.頚椎の特徴」まで無料で読めます。

それではどうぞ。

1.脊柱を構成する骨

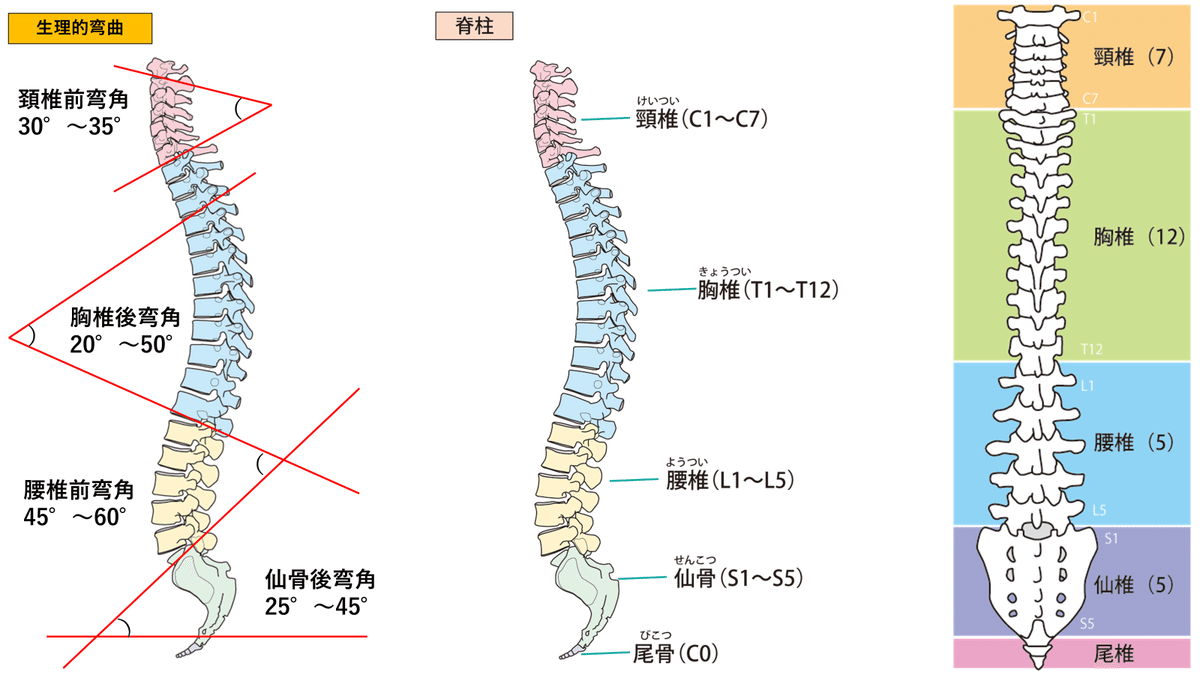

体幹の骨格の中心である脊柱は、椎骨が積み重なってできた全長約70㎝の柱です。

脊柱は上から順に頚椎(7個)、胸椎(12個)、腰椎(5個)、仙椎(5個)、尾椎(3~5個)により構成されます。

1-a.生理的弯曲

脊柱は全体として可動性があり、前後方向の弯曲によって体重を弾力的に支えることができます。

上から頚椎前弯、胸椎後弯、腰椎前弯、仙骨後弯とS字カーブを描き、この弯曲した構造を生理的弯曲といいます。

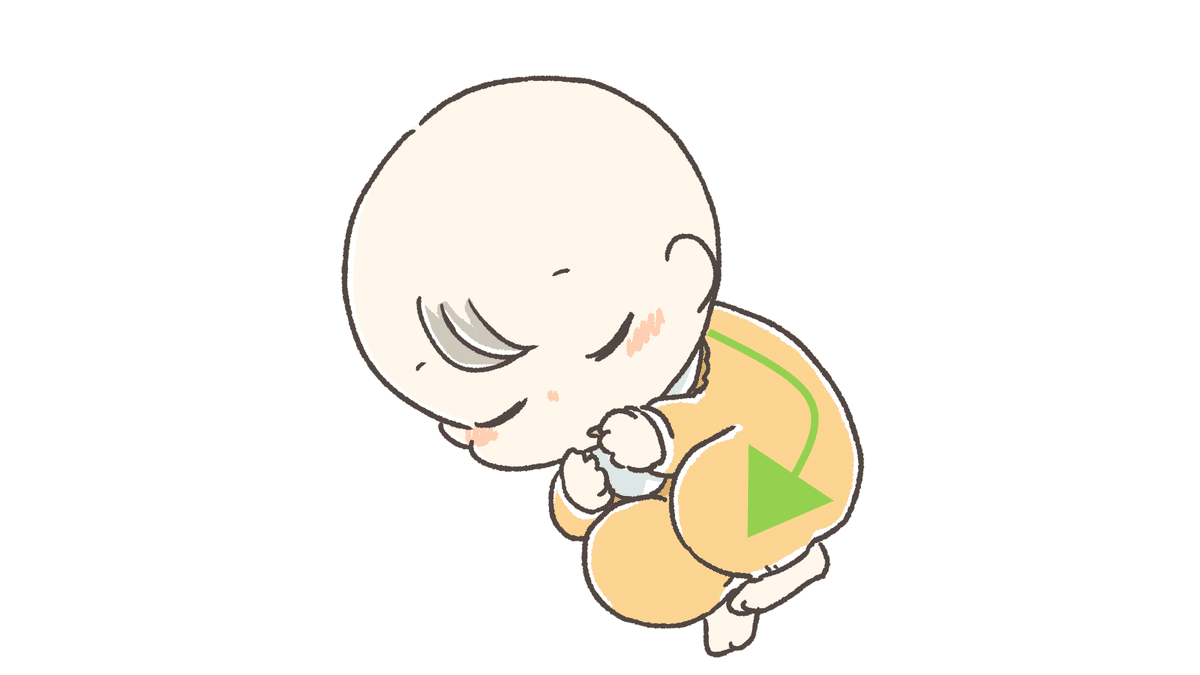

胎生期(受精から出生まで)、新生児期(生後0日から28日未満まで)は立位や座位をとることがないため、脊柱全体がC字カーブを描きます。

首がすわると、脊柱の長軸方向に重力がかかるようになり、弯曲の形成が始まります。

さらに、歩行や走行、重量物の持ち上げなど活動量が高くなる学童期(6歳から12歳まで)の終わり頃にはS字カーブの生理的弯曲が完成します。

生理的弯曲は、地面からの衝撃を緩衝し頭部への振動を軽減する役割をもつため、活動量が高くなる時期には必要不可欠な構造といえます。

1-b.椎骨

椎骨は、本体をなす椎体とその後方にあるアーチ状の椎弓からなり、両者の間には椎孔という大きな孔があります。

椎弓からは、4種7個の突起が突き出ています。

後方に突き出ている1個の棘突起と側方に突き出ている1対の横突起、上下に突き出ている1対の上関節突起、1対の下関節突起があります。

1-c.頚椎の特徴

頚椎の可動域

(屈曲60°/伸展50°/側屈40°/回旋90°)

脊柱の中で最も大きな可動性があります。

頭部の重みを支える椎体は胸椎や腰椎に比べて小さく薄いですが、脊柱管は広くなっています。

横突起に孔があいていることが特徴で、横突起の前結節と後結節に囲まれた横突孔を椎骨動・静脈が通ります。

頚椎の横突孔は、脳への血液供給を確保するために椎骨動・静脈を骨で囲んで守る構造をしています。

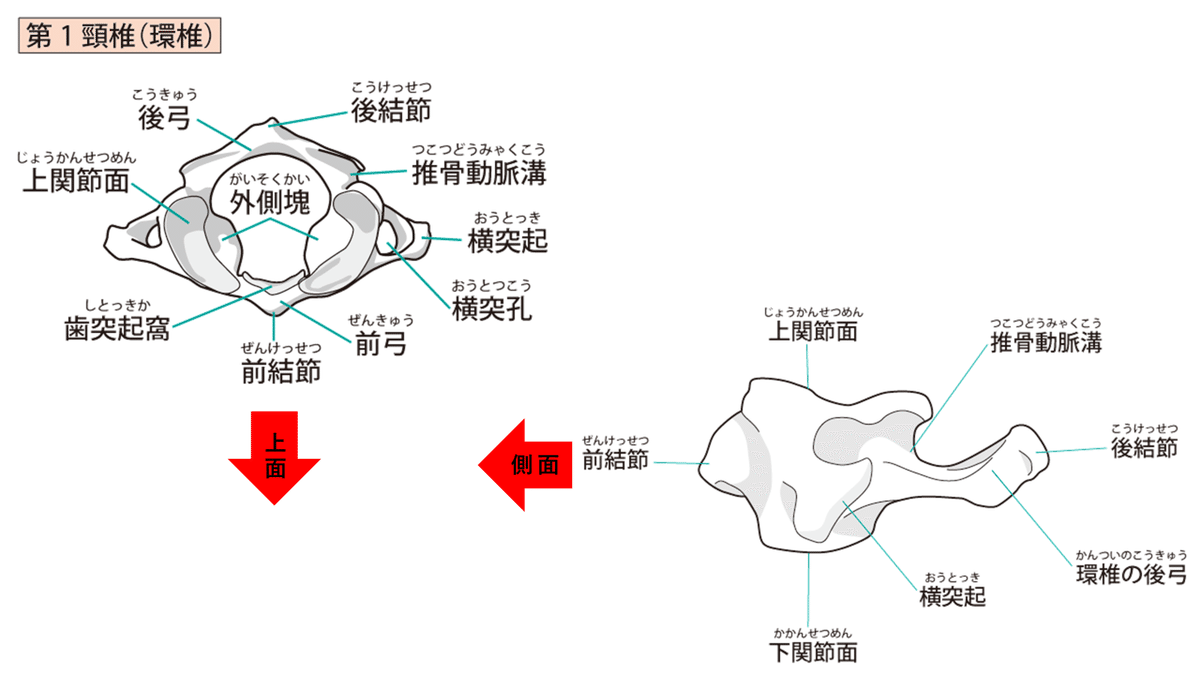

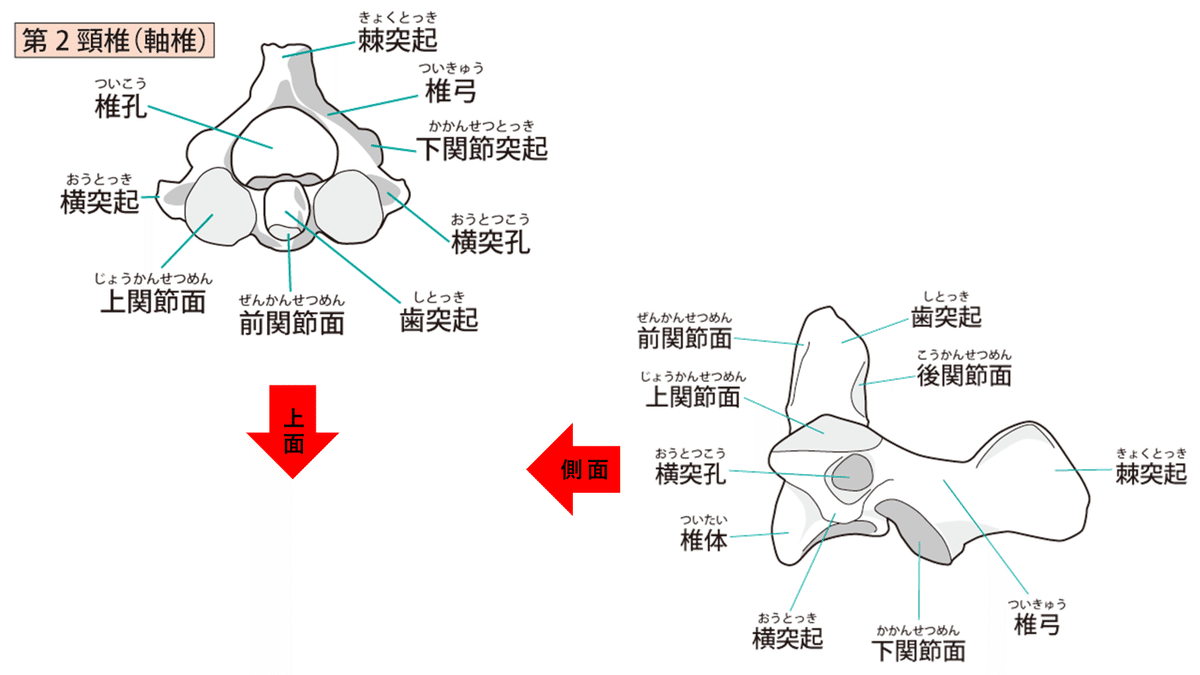

第1・2頚椎は特殊な構造をしており、回旋に関して大きな可動性を得ています。

頚椎回旋の50%以上を担っていますが、頚椎側屈は行えません。

第1頚椎には、椎体がなく孔があいており、指輪のような形をしていることから環椎とも呼ばれています。

第2頚椎には、椎体が上に大きく突き出ている歯突起があり、第1頚椎(環椎)は第2頚椎の歯突起を軸に回転することから第2頚椎は軸椎とも呼ばれています。

第7頚椎には、長く突き出た棘突起があり、頭部を前に倒したときに頚部の後方にひときわ大きく突き出して見えることが多いことから隆椎とも呼ばれています。

第3~7頚椎の椎体外側縁には、鈎状突起と呼ばれる骨の突起があり、第4~6頚椎で上の椎体とルシュカ関節(鈎椎関節)という小さい関節をつくります。

ここから先は

¥ 1,500

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?