【創造性の開花を目指して①】流動的視点が可能にする驚くべき創造性とその仕組み

我々の行為は視点に規定されている

私がコーチングを実践する上で大事にしている概念の中に、視点というものがある。視点とは、人が物事を評価判断する上で半ば無意識に前提としている視座を指す。視点は半ば無意識下にある。だから、視点は考えた上で設定されるものではない。視点は人々の直観としてあらわれるものだ。

あなたが高圧的で抑圧的な上司の元で働いているとしよう。上司が仕事上で明らかに間違った意思決定をしようとしている。あなたは、上司の間違った意思決定は組織全体に危機を招くので、正さなくてはならないと感じる。しかし、上司の方針に異を唱えれば、叱責され自分の評価も危ぶまれることになる。自分の出世を考えれば、揉め事を起こさずにおいた方がよいと思う。

結果としてあなたは上司の誤った方針に従うことにした。この時、あなたの中には様々な視点に基づく思考が去来し、最終的にある視点を選択する事態が進行した。実際には数秒とかからない間にこの判断は行われるだろう。

「上司の間違った意思決定は組織全体に危機を招くので、正さなくてはならない」と感じたとき、合目的的(4人称)視点が働いていたとみることができる。合目的的視点とは、与えられた枠組みにおいて戦略的思考を巡らし、合理的で打算的な問題解決を図ろうとする視点だ。

しかしその後、「上司の方針に異を唱えれば、叱責され自分の評価も危ぶまれることになる。自分の出世を考えれば、揉め事を起こさずにおいた方がよい」という視点が支配的になり、意思決定した。この時は他者中心(2人称)視点が働いたと看做す。他者中心視点は、主に自己防衛のために他者への配慮を優先する。用心深く気づかいを重視する一方で、周囲に依存的になりやすい視点である。

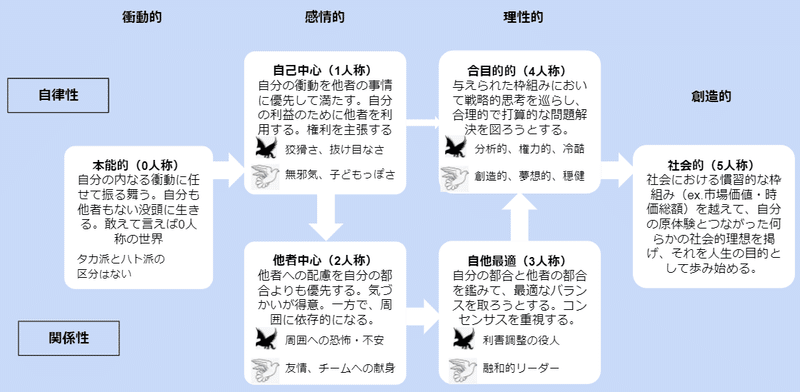

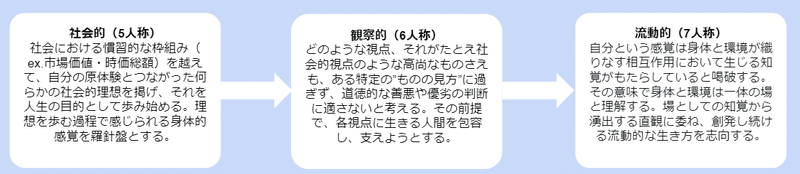

我々は常にこのような視点に支配されていると考えられる。各視点のあらましを貼り付けておくので参考にしていただきたい。基本的に人間は本能的視点、すなわち人称が最も少ない視点から、成長につれて人称を増やしていく。(おそらく)最終的には7人称視点、流動的視点に到達するというプロセスを経る。無論、一生のうちで流動的視点を感得する方はほとんど存在しない。

流動的(7人称)視点の特質

この記事は各視点それぞれを解説する目的ではなく、敢えて最も高次の視点である流動的視点について解説してみたい。流動的視点はとにかく感覚的に掴みづらいから、少しでも理解を深められるような記事を書きたいという動機から書いている。

流動的視点の定義について、私は以下のように書いている。

自分という感覚は身体と環境が織りなす相互作用において生じる知覚がもたらしていると喝破する。その意味で身体と環境は一体の場と理解する。場としての知覚から湧出する直観に委ね、創発し続ける流動的な生き方を志向する。

できるだけわかりやすく書いたつもりだが、この定義ですんなりと理解できる人はまだ少ないだろう。この定義をかみ砕いでいきたい。

自分という感覚は身体と環境が織りなす相互作用において生じる知覚がもたらしていると喝破する。

これはどういうことだろうか。あなたが「自分とは何か?」と問われたら、通常は自分の身体を指さして、「これが自分だ」と答えるだろう。熟慮される方であれば、「肉体はあくまで乗り物であって、”自分”そのものではない。思考したり、感覚を感じている主体が”自分”だ」と答えるかもしれない。

流動的視点は上記のような考え方をもはや持っていない。”もはや”と表現しているのは、確かに過去はそのような考え方を持っていたが、いまやより深く、妥当な視点で「自分とは何か?」という問いに答えることができるということを指している。

流動的視点は大前提として、深い意味において”自分”という実体の存在を否定する。”自分”とは通常、自分ー他者、自分ー環境を分離したものの捉え方を所与として成り立つ概念なのだと理解する。そして、自分ー他者、自分ー環境は分離しておらず一体のものなのだ、という常識では考えられないような驚くべき視点を持つ。これはどういうことだろうか。

流動的視点の驚くべきものの見方

流動的視点の自分ー他者、自分ー環境は分離しておらず一体のものなのだ、という人間観について、できるだけわかりやすく解説しよう。

我々の意識が鎮座している中心点としての身体は、常に環境と相互作用している。例えば身体は常に呼吸をしている。身体は息を吸って酸素を環境から接収し、肉体維持に不可欠なものとして体内を巡らせる。かつ、息を吐いて、肉体維持に不要な二酸化炭素を排出していく。我々はその呼吸の律動を感じることができる。大事なのはこの点だが、我々は呼吸の律動を感じるという知覚によってはじめて、自分という存在を知覚することができるのである。つまり身体ー環境の相互作用が初めにあって、その連続において自分という存在を知覚することができる意識の働きが生じるのである。身体ー環境の相互作用という接点、交差点、摩擦点、様々な言い方があるだろうが、そこでの”動き”が自分という感覚、我々の意識への気づきをもたらすのである。その意味で、深い意味においては、自分ー他者、自分ー環境は分離しておらず一体のものなのだというものの見方が流動的視点の中に生まれるのである。

身体ー環境の相互作用が始めにあって、そこから自分という感覚が生まれるという事例は、何も呼吸だけではない。足が地面と接触して、ズシリとした重みの知覚が立ちのぼる、さわやかな風を身体が受けて、微かな振動と心地よい温度を感じる、足を一歩踏み出すと、地面にある砂利の感覚が足裏を伝わって感じられる。そのまま歩を進めていくと、体内の動悸が高まり、身体の中を血が巡り、表面から汗がにじんでくる知覚が立ち昇る。実は、世界は全てこのような知覚のシーンで占められている。そこには常に、身体ー環境の相互作用としての場がまずあって、笑ったり泣いたりしている自分は、そのシーンの連続で構築された自分がいると確信させるイリュージョンに過ぎないと考えるのである。

どうだろうか?随分変わった見方だなと思われるかもしれないが、実はこのような見方は現代哲学においてより深く、妥当な存在論として重要視されてきている。それにしても、このような見方に何か良い点、メリットのようなものはあるのだろうか。

流動的視点において可能になること

流動的視点の自分ー他者、自分ー環境は分離しておらず一体のものなのだ、そして、それらの相互作用から立ち上る知覚の連続が”自分”という感覚を生じさせているのだという人間観において何が可能になるのだろうか?そのことを流動的視点の説明の後段で私は示している。

場としての知覚から湧出する直観に委ね、創発し続ける流動的な生き方を志向する。

次にこの言葉の意味をかみ砕いて行こう。場としての知覚とは身体ー環境が織りなす相互作用の場から立ち上る知覚のことである。私は、このような相互作用の場を自覚して、意図的に接近することで身体から直観が湧出され、それが我々の人生を推進する豊かな創発の源泉になると考えている。

このような考え方にピンと来る方はどのくらいおられるだろうか。論理的には説明できないのに、何となくの肌感覚、直観においてこれは良い判断だと感じられる、あるいは、良くない判断だと感じられる、そのような経験をした方はおられるだろう。その中の何人かは、感じられた直観が、後になって振り返るととても妥当な判断だったと思った経験があるのではないだろうか。

私は、直観には、我々が意識下で行う思考では及びもつかないような智慧が含意されており、難局の打開や、新しいアイデアの創発に決定的な影響を持ちうると考えている。そして、そのような智慧を含む直観には、それが立ち昇るところとしての身体ー環境が織りなす相互作用の場から立ち上る知覚に鋭敏になることで、近づくことができる。流動的視点を持つ人はそれによって、創発し続ける流動的な生き方が可能になるのである。

流動的視点に肉薄している方に共通するのは、非常に豊かな智慧を持ち、なおかつ知的な仕事に従事していながら、普段なにも考えていないという点だ。ぼーっとしていて、場から立ち上る近くに耳を傾け、直観から天才的な答えを導くことができる、そうしたアーティスティックな生き方を実践しているのが流動的視点を持つ人の普段の姿だ。

直観の恐るべき妥当性は現代哲学・心理学の隠れた一大テーマである

このような、論理的な考察を超越した直観の恐るべき妥当性は、私も日々感じるところである。しかし、これは私の独断的なものの見方ではない。また、不可思議なまじないのようなものでもない。このような我々の直観の機能は少なくとも現代哲学、心理学の領域では積極的に研究され、理論的な解明が進んでいる。

この方面に関連する哲学とは主に現象学(フッサール、ハイデガー、メルロ・ポンティなど)、言語哲学(ヴィトゲンシュタインなど)である。心理学においては人間性心理学の領域だろう。代表的な理論家は、ヴィクトール・フランクル、アブラハム・マズロー、カール・ロジャーズ、ユージン・ジェンドリンが挙げられる。実はこの領域の研究で世界の最先端に至っている研究者の一人は東京大学東洋文化研究所の安冨歩教授だと思う。彼は「合理的な神秘主義」という書籍でそれを深く論じている。

直観の恐るべき妥当性は身体ー環境の全相互作用データベースへのアクセスに依拠している

この記事では、人間の直観の恐るべき妥当性が我々が普段運用している思考よりも圧倒的に優れた洞察をもたらすその神秘的にも思える要因について述べていく。この方面を最も緻密に理論化を進めたユージン・ジェンドリンのプロセスモデルを使いつつ、私なりに説明を試みたい。一応書籍のリンクを共有させていただくが、相当難解であることをご承知おきいただきたい。

まず端的に結論から5点述べる。

1.優れた”直観”は、単なる思いつきのランダムな創発ではない。

2.優れた”直観”は、身体ー環境が織りなす相互作用の場から立ち上る知覚に注意を払うため、”いま生じている”場から広範に、さらには緻密な情報(無意識下の身体感覚含め)にアクセスし、判断の材料にしている。

3.優れた”直観”はさらに、”いま生じている”場のみならず、身体に刻印された過去の全経験の場に無意識下の身体感覚含めてアクセスし、判断の材料にしている。

4.我々が通常運用している思考は、日常をスムーズに過ごしていくための固定観念としての”言葉”に基づいて行われる。ゆえに思考は常に、ある程度は狭隘な固定観念にならざるを得ない。しかし、優れた”直観”は固定観念に縛られずに全経験のデータベースにアクセスすることができる。

5.上記の理由によって”直観”は、参照する情報量において”思考”のそれを圧倒的に上回る。だから、常に優れた洞察たりえる

ということである。これらの文章だけでもある程度伝わると思うのだが、少し丁寧に解説していこう。

まず、優れた”直観”は、単なる思いつきのランダムな創発ではない。優れた”直観”は、あくまで無意識においてだが常に、豊かな経験のデータベースにアクセスすることでインスピレーションを得ているのだ。

優れた”直観”は、身体ー環境が織りなす相互作用の場から立ち上る知覚に注意を払うため、”いま生じている”場から広範に、さらには緻密な情報(無意識下の身体感覚含め)にアクセスし、判断の材料にしている。しかも、優れた”直観”はさらに、”いま生じている”場のみならず、身体に刻印された過去の全経験の場に無意識下の身体感覚含めてアクセスし、判断の材料にしているのである。

いや、判断材料を集めるというよりも、既に”場”には暗黙的に答えさえ眠っていると考えて良いと思う。それほど、身体ー環境が織りなす相互作用の場、それが過去の経験含めて有機的に折り重なった経験のデータベースには豊かな智慧が眠っているのだとジェンドリンは述べる。

例としてアインシュタインの話が挙げられている。アインシュタインは、相対性理論を発表する15年ほど前から、身体感覚としてはそれに気づいていたそうだ。ニュートン物理学を塗り替える一大理論の存在を、身体感覚としては確信しながら、それを表現する言語体系が紡ぎえないという状態が長く続き、15年を経て言語として結晶化された。

我々も往々にしてそうなのだ。我々の内奥には、我々が直面する人生の一場面において真に適切だと思える対処を選択するための要素が暗黙的に眠っている。自分自身の人生経験の膨大な束をおさめたスーパーコンピュータ的なものとして。

我々が通常運用している思考は、日常をスムーズに過ごしていくための固定観念としての”言葉”に基づいて行われる。ゆえに思考は常に、ある程度は狭隘な固定観念にならざるを得ない。しかし、優れた”直観”は固定観念に縛られずに全経験のデータベースにアクセスすることができる。アインシュタインが、言葉にはできないが、身体感覚としては既に相対性理論を直観していたというように。上記の理由によって”直観”は、参照する情報量において”思考”のそれを圧倒的に上回る。だから、常に優れた洞察たりえるのである。

一連のような哲学を、カール・ロジャーズの元で長年心理臨床に励みつつ構築したのが、ユージン・ジェンドリンである。とはいえ、上記のような直観の知恵に関する論述は、文字情報として伝えられても妥当性を判断することは困難だろう。ジェンドリンの哲学は純粋に主観的な経験について述べられているからだ。身体ー環境が織りなす相互作用の場から立ち上る知覚、その豊かなインスピレーションの連続を体感してみたいと思う方は、是非フォーカシングを試していただきたい。フォーカシングはジェンドリンが開発したセルフヘルプ技法であり、ジェンドリン哲学を理解するための実践である。

最後に

以上、流動的視点における驚くべき創造性とその仕組みについて述べてきたが、最後にこの創造性の源泉である”直観”活用の未来について少し述べておきたい。

恐らくは、この”直観”を、個人・組織が意図的に活用していく流れは世の中においてどんどん高まっていくだろう。その潮流は既に様々な領域で起こり始めている。にわかにコーチングが普及してきているが、コーチングは個々人の身体感覚へのアクセスを励まし、より良い生き方を目指すための直観を得るための支援である。

経営学の領域に目を向けてみると、”直観”への注目が見て取れる。野中郁次郎氏の「知識創造企業」に始まり、日本経営学における重鎮、伊丹敬之氏の理論、海外に目を転じれば、オットー・シャーマー、ピーター・センゲなどMITの経営理論の系譜は明らかに”直観”を重要視したコンセプトだ。他にも、脳科学、哲学、先に挙げた人間性心理学など、このような潮流を示す動きは枚挙にいとまがない。

このような”直観”への注目が高まるのは、あらゆる意味で歓迎すべきことだと私は思う。しかし、この流れを確実なものにするためには、ある条件が伴わなくてはならないと私は思う。今回私は、”直観”が孕む智慧の構造をできるだけ言葉で表現しようと試みたわけだが、”直観”は言語化以前の体験の流れにおいて起きる事態であり、本質的には言語にできるものではない。だから、言葉を尽くして証明したり、何かエビデンスでもって説得できるものではないのだ。これは個々人が身体感覚において確信するより他にない。だから、「客観的エビデンスのない理論はナンセンスだ!」という態度自体がナンセンスになってくるのだということを意識する必要がある。

他方、ある特定の信念体系の盲信による思考停止も避けるべきだろう。ユングが言ったように人間には皆がつながっている集合的無意識があって、そこから智慧を引っ張ってくるんだとか、いやそれは神からインスピレーションを得ているのだとか、アカデミックというよりは宗教的な信念体系で過去から説明されてきたし、今後もそのようなことが信念体系として主張されることが多くなるかもしれない。ただ、”直観”の研究はこのような宗教的な信念体系において構造化されるだけでは少しもったいないと思う。より人類が共通財産として活用できるように、科学的側面からの研究と、それを応用した取り組みの社会への実装に期待したいと思う。

「語り得るものについては明瞭に語られなければならない。語り得ぬものについては沈黙せねばならない」とヴィトゲンシュタインは言った。これから”直観”の構造に分け入って解明し、社会に役立てようとする人々は、この言葉を胸に刻んでおく必要があると思う。

例えば、この記事では「流動的視点が可能にする驚くべき創造性とその仕組み」について説明を試みてきたが、なぜこの仕組みが成立しているのかは依然として不明確だし、到底語り得ない。人間が創造性を発揮する仕組みはこのように、どこまで行っても説明し尽くすことができない神秘にならざるを得ないのだ。でも、それで良いのだと思う。そのことを尊重し、少しでもその神秘に肉薄しようとする営為、あるいは、その人間が既に持っている神秘を抑圧する構造を排していこうとする営為こそが求められるのではないかと思う。それこそ、ヴィトゲンシュタインが言わんとしていたことだろう。

いずれにしても、このような一大潮流に着目していただき、自らの人生に役立てていただければと思う。

(補遺)

流動的視点における豊かな創造性とその仕組みについて、実は注意深く西洋哲学、東洋哲学の伝統を紐解いていけばほとんどの知的巨人たちが言及していることを知ることができる。関心がわく方は是非それも確かめていただきたい。一例をあげると、マルクス・アウレーリウスの言う「内なる善の泉」

、アリストテレスの言う「ダイモーン」、プロティノスの言う「一者」、スピノザの言う「コナトゥス」、パスカルの言う「愛の秩序」、カントの言う「内なる道徳律」、ヘーゲルの言う「絶対精神」、孔子・老子の説く「道」、浄土真宗でいう「縁起」、アントニオ・ダマジオのいう「ホメオスタシスの原理」、西田幾多郎のいう「絶対無」、ウパニシャッド哲学のいう「ブラフマン」、大乗仏教のいう「空」、などだ。これらすべて、流動的視点が可能にする驚くべき創造性とその仕組みを様々な角度から吟味した理論だと私は信じている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?