リュートってどんな楽器?【4】バロック時代

中世からルネサンス時代までのリュートの歴史は、前回の記事をどうぞ。

今回はそれに続く、主に17~18世紀前半をとりあげます。西洋音楽史の文脈では、バロック時代と総称されることの多い時期になります。

↑ 以前の記事のタイトルにも使った、ホルバインが描いた精巧なリュートです。

ここに描かれたのと同じタイプの、6対の弦が張られた6コースリュートが、16世紀を通してヨーロッパで広く用いられました。現代の言葉に置き換えるなら「標準モデル」のリュートとだと言えます。これをもとに複雑に分化、さらに枝分かれしていくのが、17世紀以降のリュートの歴史である、とまずはざっくり申し上げましょう。

手始めに、有名なイタリアの画家カラヴァッジョが、1590年代に描いた調弦中のリュート奏者を見てみることにします。ペグ(糸巻き)の数を、数えてみて下さい。

前のホルバインの絵と比べて、ペグが増えて14個になっています。計算上は、仮に6対の弦を全てダブル(複弦)で張ったとしても、ペグは最大12個しか必要にならないはずですから、この絵のモデルになった楽器は、おそらく7対の弦が張られた7コースリュートでしょう。

もっとも、この絵に関しては最高弦と最低弦をシングル(単弦)にした、特殊な8コースリュートという説もあります。

いずれにしてもイタリアでは1580年代半ばに、既に8コースリュートが存在していたようで、特に1590年代に出版された楽譜集には、この仕様の楽器のための素晴らしい曲がたくさんあります。

大陸から離れると、例えば英国では、7コース→9コース→10コースと弦の数が増えていく現象が見られました。日本でも人気の高いジョン・ダウランドの作品を代表とする、エリザベス朝黄金時代のリュート音楽は、7コースまたは9コースの楽器が標準だったと考えられています。そのダウランドも晩年には10コースリュートを用いて演奏・作曲し、さらには地理的・政治的理由から英国と文化的なつながりも深かった、17世紀初頭のフランスやオランダでも、10コースリュートが圧倒的な人気を集めました。

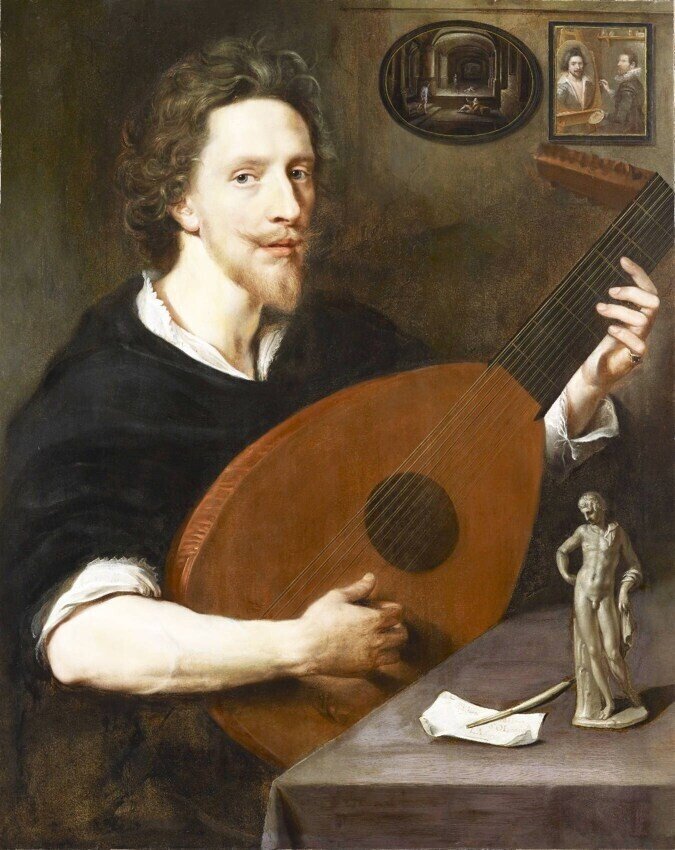

↑ フランス出身で、英国に渡って活躍した音楽家、二コラス・ラニアーとされる肖像画です。ペグの半分は裏側に隠れて見えませんが、注意深く手前の弦を数えると、たしかに10対張られています。最高弦だけシングルに張っても、全部で19本となる計算です。とにかく弦が多いですね。

さて、このように見てくると、16世紀末から17世紀にかかる時代のリュート界のトレンドは、

「弦が多いのは、良いことだ!」

だったように思われます。一体なぜでしょうか?

まず、弦を増やすことで得られる効果とは、単純に考えて以下の2点が挙げられるはずです。

① 演奏可能な音域が、主に下のほうに向けて広がる。

② 楽器を弾いた際の残響が、さらに豊かになる。

一方で、それまでの弦の少ないリュートが持っていた、狭い音域の中で得られる、中高音域の軽やかな音色などは、ある意味で失われてしまったとも言えます。さらに、弦を増やすと楽器の形も変わらざるを得ません。それが如実に示されているのが次の絵です。

↑ 同じくカラヴァッジョの作とされる絵ですが、この楽器では先祖のウード以来の特徴だった、折れ曲がったネックが見られません。弦長をキープしたまま下の方に次々と弦を張っていくと、最後は張力が弱すぎて低い音が鳴らなくなってしまうため、ネックを真っすぐにして、低音用の弦長を伸ばすという解決法をとっています。その結果として、これらの低音弦は実質、ハープの弦のようなもので、指板を押さえて音が変えられない仕様となりました。

↑ 17世紀前半のオランダ絵画で、12コースリュートだと思われます。垂直に伸びた糸蔵と、折れ曲がった糸蔵が併存しているだけでなく、垂直に伸びた糸倉は、低い音の弦ほど長く張れるようになる設計になっていて、とても合理的ですね。

↑ 同じくオランダの画家で、ご存知フェルメールの描いた、『リュートを調弦する女』。ぼやけた色調もあって、一見すると前述の「クラシック・モデル」のリュートと間違えそうです。しかし注意すると、奥の方に一段高く追加された糸蔵が確認できます。現在、一般にバロック・リュートと呼ばれているタイプのリュートの多くが、この仕様のものを指しているようです。

とりわけ、17世紀フランスの11コースリュート、18世紀ドイツ語圏の13コースリュートは、それぞれソロ楽器として長く活躍し、バロックから古典派の時代における、リュートの「標準モデル」の地位を勝ち得た、と言えます。ただしイタリアは、これらの流れからは隔絶された感じで、ソロ楽器としての隆盛は16世紀に比べると、かなり下火なものとなりました。

バロック時代のリュートはしばしば、半世紀以上も前に作られたリュートを改造して用いられました。その改造の目的とは、ほぼ弦を増やすことの一点のみにあった、といっても過言ではありません。上の写真、16世紀の名工ハンス・フライのリュートは、17世紀になってから弦が追加されました。フェルメールの絵にあったのと同じような、追加の糸蔵が右上に見えます。

↑ こちらは、1669年にイタリアで製作された楽器を、1720年にオーストリアの職人が改造したもの。糸蔵の上の部分を湾曲させて、さらに糸蔵を追加するタイプの楽器は、全体がまるで白鳥の首のように見えることから、「スワンネック・リュート」と、俗に呼ばれることも多いです。

さて、これまで見てきたリュートは、基本的に独奏用の楽器として、またはごく小さい編成のアンサンブルで弾くために開発されたものでした。

加えて、忘れてはならないのが、歌や器楽の伴奏や、大編成のアンサンブル(まだオーケストラという言葉が定着するより前!)で弾く目的で開発されたリュートの仲間たちです。例のスローガン、

「弦が多いのは、良いことだ!」ともう一つ、音量を増やすために、

「楽器が大きいことは、良いことだ!」が加わります。

大きいといっても、いったいどのくらい楽器が大きくなったのでしょうか?ともかく論より証拠、こちらの写真をご覧ください。

↑ ジャジャーン!一般にキタローネ、またはイタリアン・テオルボと呼ばれる、特大サイズのリュートです。ローマの楽器博物館に行って、実際に撮影してきました。後ろの椅子と比較すると、楽器の巨大さがお分かりいただけると思います。さらによく見ると、撮影者(=私)のシルエットも後ろに見えていますね。

これらのように、楽器の全長が2メートル以上に達する楽器も、当時は稀ではありませんでした。大編成のアンサンブル、オペラの伴奏にも使われたほど、何よりも音量重視の設計に基づいた楽器です。

「リュートの化け物」という表現が、第一印象として、ある意味ぴったりでしょう。

↑ スコットランドの博物館にある、大型のリュート。今は弦が張り直されて、なんとか弾ける状態になったみたいです。全長168cmで、日本人の成人男性の平均身長くらい。これはアーチリュートと呼ばれる楽器で、平たくいえば、ルネサンス時代のリュートの調弦を保ったまま、そこに順次低い弦を追加したもの、と考えて良いでしょう。

お気づきのように、先ほどのキタローネ(イタリアン・テオルボ)とは、見分けがほとんどつきません。でも実際は見た目が似ていても、調弦システムや、楽器の機能、さらにメインで使われた時代・地域が微妙に異なり、これがすごく厄介な問題ではあります。

具体的な違いは、かなり専門的な内容に分け入ることになるので、この記事ではスルーさせて下さい・・でも必ずいつか書きます!

本日最後にご紹介するのが、こちらの楽器。

↑ イタリアの名工マテオ・セラスの製作したリュート。真っすぐなネックに、糸蔵を上下に取りつけているのは、キタローネ(イタリアン・テオルボ)、アーチリュートとも共通します。しかし、弦長が著しく短いことに気づかれるでしょうか?

実はこれは、リュート・アッティオルバートと呼ばれ、音量重視の伴奏用大型リュートとは別もので、主に独奏用として使われた楽器です。

調弦システムは、アーチリュートと基本的に同じ。

バロック時代からの慣習で、長い棹(さお)を持ったリュート属の楽器の総称として、テオルボ(Theorbo:独ほか)、ティオルバ(Tiorba:伊)、テオルブ(Théorbe:仏)、スィオーボ(Theorbo:英)などと呼ばれることが多いです。この中で日本向けに定着した用語が、最初の「テオルボ」になります。

前述のリュート・アッティオルバートは、本来ならばこの括りに入れられるべきではないでしょう。しかし、実際にリュートを弾かない立場の人から見れば、個々の調弦や鳴る音域、楽器の細かい形はさておいて、弦が増えて巨大化したように見える点では同じですから、しばしば混同されてそのように呼ばれてきたのです。

いかがだったでしょうか?最後はちょっと専門的な内容になりました。

「これでは物足りないぞ、もっと詳しく!」という方のために、いずれまた、一層踏み込んだ内容の記事を書かせていただきます。

では、ヨーロッパのリュートの歴史・第2章は、ひとまずこの辺で。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?