ファシリテーション力を手に入れる講座

経済産業省の未来人材ビジョンにあるように、次の社会を形作る若い世代に求められている「グローバルな社会課題を解決する意欲」や「多様性を受容し他者と協働する能力」をこの演習を通して学び取れる機会となるようにという想いで、オムニバス形式で計7回シリーズで開催しました。

開催概要

<日時&プログラム>

第1回 :6月 8 日 ファシリテーションとは?「そもそも。」の話

第2回 :6月 15 日 傾聴とアサーション 異なる価値観を共有するために

第3回 :6月 22 日 合意形成をするために必要な3つのポイント

第4回 :6月 29 日 夢中体験が本音の対話をうむ、チームビルディング

第5回 :7月 6 日 率先的な参加者になろう!

第6回 :7月 13 日 学びを実践するために-それぞれの活用場面を考える

第7回 :7月 20 日 ファシリテーション総まとめ実践!

<講師>

第1回:田端和彦氏:兵庫大学副学長

第2回:北島律之氏:兵庫大学生涯福祉学部教授

第3回:河口紅氏:(一社)さんぴぃす 代表理事

第4回:久後恵美子氏: NPO法人生涯学習サポート兵庫 副理事長

第5回:相川康子氏: NPO法人NPO政策研究所 専務理事

第6回・第7回:柏木輝恵氏:NPO法人シミンズシーズ 事務局長

<主催>

大学コンソーシアムひょうご神戸

<共催>

兵庫大学・兵庫大学短期大学部

兵庫県中小企業家同友会

開催内容

<第1回:ファシリテーションとは?「そもそも。」の話>理解編①

初回は、ファリシテーションやワークショップの定義、概念が生まれた背景やその役割について講義を実施しました。

・ファシリテータの役割とは、進行役であって議長ではないこと。

良好なファシリテーションによってワークショップが盛り上がり、活発に意見が出ることで参加者の満足度が高まること。

・ファシリテーションとは、集団による問題解決、アイデア創造、教育や学習等の知識創造活動を支援し、促進していく働きのこと。

などを講師の田端氏よりお話頂きました。

<第2回:傾聴とアサーション -異なる価値観を共有するために->理解編②

ファシリテーションで重要な「多様な価値観の共有」について心理学的観点から、具体的な例を挙げ、参加者にも質問を投げかけながら、講義を実施しました。

<第3回:合意形成をするために必要な3つのポイント/夢を叶えるための自己表現型ワークショップ>実践編①

話し合いにおいて、合意形成を促すために必要なことは

①思いの棚卸し、②個々のゴール設定、③目的(ゴール)の再定義という、3つのポイントであるという内容で川口氏に講義をして頂きました。

事後アンケートより、これまで参加者が考えていたファシリテータ像とは異なる概念とぶつかりながらも、豊富な実践例を見ることで、より正しく理解しようとイメージを膨らませながら参加頂いた様子が感じられました。

<第4回:夢中体験が本音の対話をうむ、チームビルディング>実践編②

小中学生たちが1週間の無人島生活を送るプロジェクトで、自給自足における場の雰囲気づくりや、役割分担、チームビルディングを体験する様子が紹介されたました。

参加者は、小中学生たちがプロジェクトの最後に、卵を得るための鶏を食べるかどうするかを全員の意見が一致するまで話し合う様子に、強く印象付けられた様子でした。

<第5回:率先的な参加者になろう!>実践編③

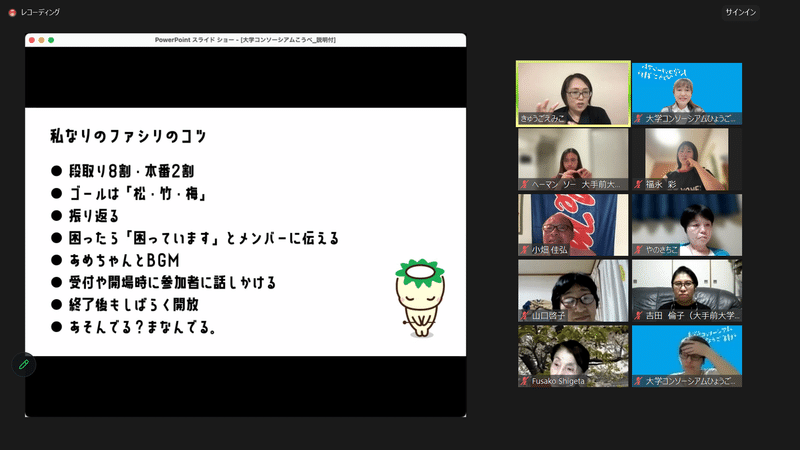

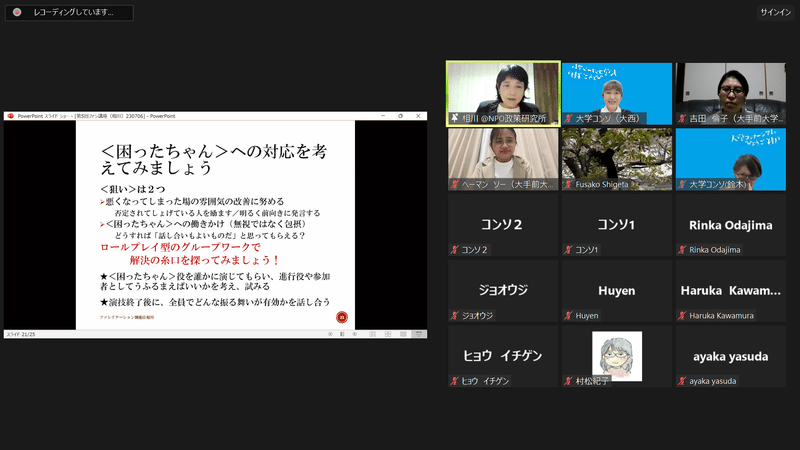

以前の講座で話された、ファシリテータの「傾聴とアサーション」「参加者の意見を引き出し安心感や満足感を持たせる」などの役割を肯定しつつ、事例によってその手法では収まらない部分、例えば、主催者がファシリテータに寄せる過度の期待と役割や、合意につながりにくい強気な参加者への対応などに対して、グループ内にファシリテータ、参加者、「困ったちゃん」を配して役割分担をし、どのように対応すればよいか実践し参加者が体験できる内容で開催しました。

<第6回:学びを実践するために-それぞれの活用場面を考える>

総まとめ編①

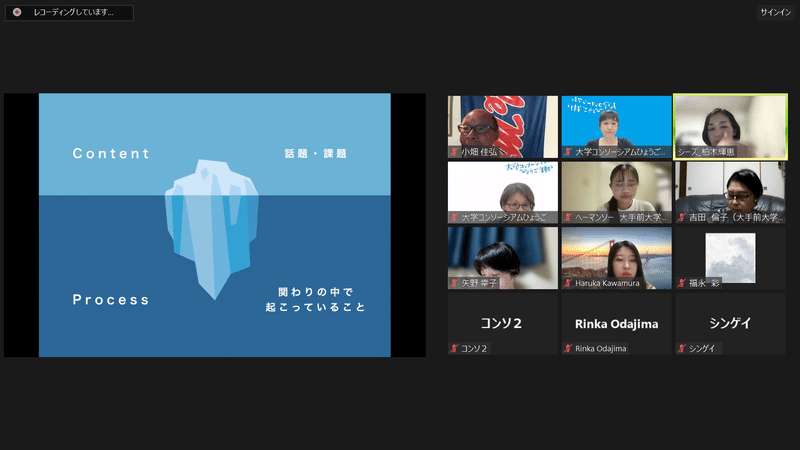

これまでの講座を振り返って重要な点を確認し、ファシリテータと参加者が1対1の関係にならず、参加者同者同士でも話し合いができるように注意することを柏木氏よりお話頂きました。

参加者の質問がより具体的になってきており、実践にむけて、意識が高まってきたことがうかがえました。

<第7回:ファシリテーション総まとめ実践!>総まとめ編②

ファシリテータに必要な6つの力(「聴く力(傾聴力)」、「見る力(観察力)」、「問う力(質問力)」、「まとめる力(思考整理力)」、「つなぐ力(調整力)」、「場を作る力(環境構成力)」)について説明があり、ファシリテータが教えたり決定したりする役だと勘違いされないように、会の初めに場の定義とグランドルールを設定することの大切さや、参加者が発言しない理由と要素などについて、柏木氏よりお話頂きました。

アンケート回答者からの評価は「とてもよかった」が100%と高い評価を頂きました。

その後の当コンソのイベントでの、ファシリテータを募ったところ、留学生から立候補があり、小グループでのファシリテータを立派に務めてもらうことができました。講座で学んだことをすぐに実践してもらえ、有意義な連携ができたと思います。

コンソーシアムとして、「グローバルな社会課題を解決する意欲」や「多様性を受容し他者と協働する能力」を学び取れる機会を、今後も提供していきたいです。