日本の食を守っていきたい

日本の2021年度のGHG排出量は、11億7,000万tCO2e。

ガス種別だと以下のようになり、当然ながらCO2排出が主要因です。

CO2:90.8%

メタン:2.3%

N2O:1.7%

HFCs:4.6%

PFCs:0.3%

SF6:0.2%

NF3:0.03%

(LULUCF除く、間接CO2含まず)

また、分野別だと、エネルギー分野が86.8%で、ダントツ。

化石燃料の燃焼が含まれるので当然ですね。

他方、今回話題に上げようと思っている農業は、2.8%に過ぎません。

エネルギー(燃料の燃焼、燃料からの漏出):86.8%

工業プロセス及び製品の使用:8.8%

農業:2.8%

廃棄物:1.5%

(以上は全て間接CO2含まず)

このように、CO2換算のGHG排出量で表したデータを見る限り、農業分野からの排出量は微々たるもので、優先順位は低いと思われるかもしれません。

確かに、CO2の排出だけを見ると、これまた燃料の燃焼が94.8%で大部分を占め、農業はわずか、0.04%です。

しかし、メタンの排出を見ると、稲作からの排出が44%と最も多く、家畜の消化管内発酵に伴う排出が28%、家畜排せつ物管理に伴う排出が9%と、農業に関わる排出量が圧倒的です。

N2Oを見ても、農用地の土壌からの排出が28%でナンバーワン。家畜排せつ物管理に伴う排出が燃料の燃焼(固定発生源)と並んで20%なのです。

とはいえ、カロリー基準で38%という低い食糧自給率を改善するためには、国内での食糧生産を増やす必要があるところ、現状のままでは、漏れなく農業分野からの排出量が増えてしまうのです。

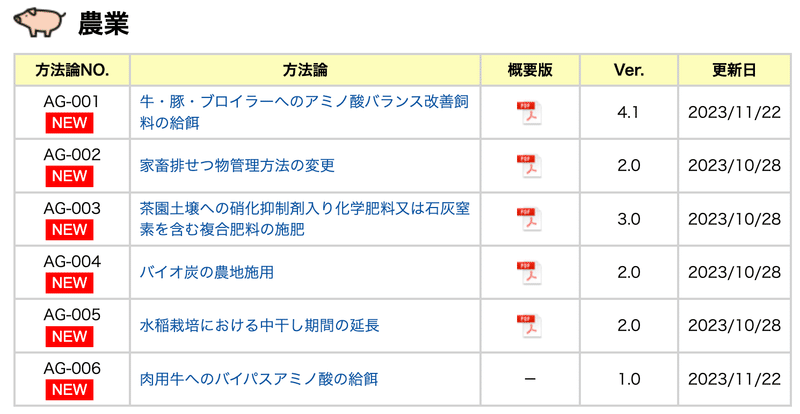

ということで、日本の食を守るためには、GHG排出量を増加させることのない、効率的な農業を推進する必要があるという課題意識の元、ご案内のようにJ-クレジットにおいて、農業分野の方法論が次々と登場しているというわけです。

しかしながら、その中には、総論は賛成ながら、留意してプロジェクトを実施して欲しい旨の注意喚起を、先日行いました。

本当に削減に繋がっているのか、持続可能なのか、おいしさをスポイルすることになっていないか、そもそも、需要のある「高品質なクレジット」なのかなどなど。

このような懸念をしていたところ、中干し期間延長ではなく、「中干し」など不要な、直まきの稲作を実践している農家さんがいらっしゃるということを知り、訪問してきました。

水を張らない稲作という、私には全く新しい概念に惹かれて訪問したのですが、ヤマザキライスさんは、DXにより「農業の見える化」を行い、非常に効率的な農業を実施されている、エバンジェリストでした。

全くの素人なので詳細は分かりかねたのですが、xarvio(ザルビオ)という衛星画像とAI分析による最先端の栽培管理支援システムを駆使して適切な施肥を実施(可変施肥)、地力を維持・回復させることを通じて、収量をアップさせているとのことでした。

実際の施肥も、GPSからのデータを元に、自動運転で必要な箇所に必要な量を散布できるので、誰でもできる。収穫も、このような大きなトラクター3台で一気に行ってしまうなど、人の勘や経験に左右されない、システムが構築されていました。

xarvioのデータを用いることで圃場毎の「地力」が分かるため、それぞれに適した作物を栽培するということもされていました。

こちらは子実トウモロコシですが、2期作も試行中だとか。

(ちなみに、飼料用なので、食べてもまったく美味しくありませんでした)

このようにシステマチックな経営をされているので、社員さんも、しっかり休みを取ることもできますし、収入も保証されています。

減ったとは言え(減り続けているとは言え)、狭い限られた国土に多くの人口を抱える日本。そこに暮らす私たち日本人の食を守っていくためには、従来型の農業から、このような持続可能な農業へと変わっていくことが何よりも肝要なのだと、肌で感じた次第です。

ヤマザキライスさんでは、今後、販売する米の生産に関わる排出量を算定する予定とのことで、当方が支援していくこととなりました。

折に触れ、またご案内していきますね。

農業の将来、微力ながら協力していきたいと思っています。

もしよろしければ、是非ともサポートをお願いします! 頂いたサポートは、継続的に皆さんに情報をお届けする活動費に使わせて頂きます。