ブルーカーボンのご案内

以前、ブルーカーボンを推進している旨、お伝えしたことがありました。

「ブルーカーボンとは何ぞや?」については、こちらを参照頂くのが一番良いです。国内の第一人者、港湾研究所の桑江先生が、こちらで説明されています。

そのなかで、このようにご自身の経験を交えて紹介されています。

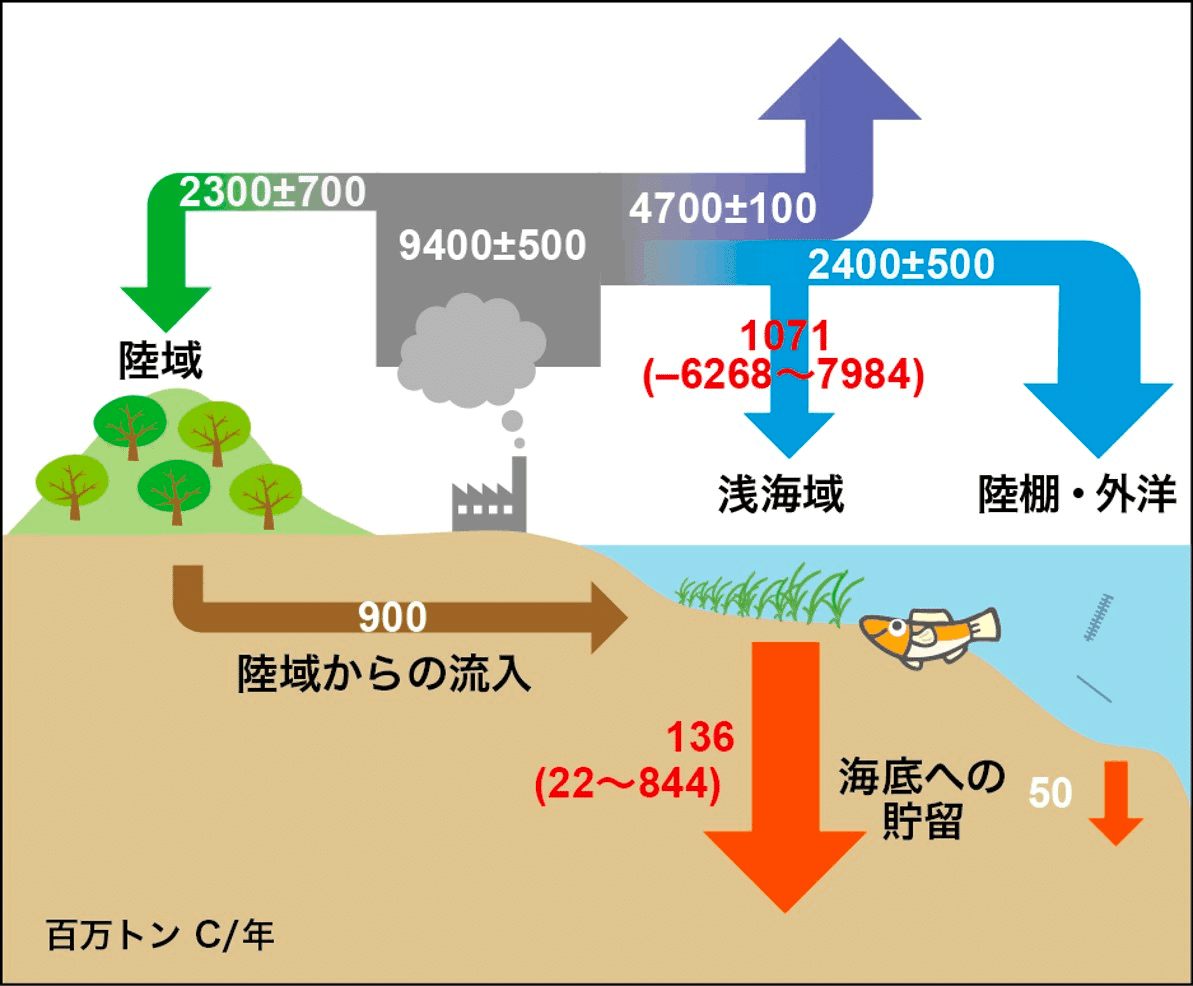

海洋生物によって大気中の二酸化炭素が取り込まれ、海域で貯留された炭素のことを、UNEPはブルーカーボンと名付けた1)。生物の作用によって貯留された炭素のことは、もともとこれまで「グリーンカーボン」と呼ばれていた(私自身、15年前まではそのことさえも知らなかったが...)。グリーンカーボンのうち、海域で貯留される炭素をブルーカーボン、そして森林など陸域で貯留される炭素をグリーンカーボンと、区別して呼ぶようになった。

具体的にはどんなことをやっているのか、どのような思いで実施されているのかは、こちらのブログが分かりやすく、共感できます。

もちろん、桑江先生も寄稿されています。

さて、ここで改めてご案内するのは、ブルーカーボンが、比較的容易に創出できるからです。(もちろん、方法論に従って認証されます)

特に、森林吸収系を手がけられた方はガッテンしてもらえると思うのですが、とにかくクレジット創生には、手間暇とお金がかかるのです。さらに、元々生み出しにくい方法論にもなっていました。

加えて、森林吸収の検証ができる、65認定を受けている検証期間も限られていたことから、検証作業もタイムリーに行えないなど、ハードルばかりといった状態でした。

現在、森林吸収については、J-クレジット運営委員会の中に「森林小委員会」が設置され議論されているので、良い方向に向かうとは思います。

とはいえ、改革が進み、実際に森林吸収クレジットが増えてくるか否かは未知数。ルールが明らかになるまでは、動きにくいでしょうね。

他方、今回ご案内する、ブルーカーボン。

森林吸収のように、事業実施前のプロジェクト登録は不要ですし、既に実施している事業に対し、方法論に従ったモニタリング等を実施し、要求事項を満足していれば、実績確認をすることで認証を受けられるのです。

ブルーカーボン自体は、まだ試行段階ですが、「Jブルークレジット」という名称で昨年度から実施されており、今年度は、さらに多くの事業者が取り組んでいるとのこと。

方法論等技術的なことは、Jブルークレジットを主管しているJBEのサイトを参照頂くとして、分かりやすい活用例を紹介するとすれば、現在、全国に広がっている、藻場の消失、磯焼け対策に対するファイナンスでしょう。

「海のゆりかご」とも呼ばれる魚や海生生物の産卵や成長の場となる「藻場」が、全国で激減しています。

環境省生物多様性センターが実施している「藻場定点調査」によると、全国6ヵ所の調査地点の一つ、静岡県の志太ヶ浦では、海藻林をつくるカジメが海底を覆う比率は、17年の70%から18年に30%と急減、20年に1%を割り、今年は0%だったとか。

これに対し、国の交付金などを活用して漁業者の支援等を実施するなど、連携しながら藻場を持続可能な資源として有効活用する取り組みを進めている自治体も多いと思います。

この事業が、すなわち、ブルーカーボン創生プロジェクトにできるのです。

クレジット化して販売できれば、その収益により、補助金、交付金等がなくても、継続できることになります。

既に実施しているので、追加的に発生するのは、方法論に合致させるためのモニタリングや要求事項の精査、関係者との意思合わせ、申請業務等、比較的コストのかからない作業です。

もちろん、ブルーカーボンを生み出すのは、藻場の再生だけではありません。アマモや海草の養殖、マングローブ林の保護・再生など、多岐に亘り、国内でも徐々に拡がってきています。

国の補助事業は、大きく始めて大ゴケするのが、お家芸。

「金の切れ目が、事業の切れ目」ではない、持続可能な環境保全活動を推進していきたいと思っています。

私も、全国各地にご案内して回ろうと思っているところでして、もし、ご関心のある方は、是非ご一報頂けますと幸いです。

お待ちしています。

もしよろしければ、是非ともサポートをお願いします! 頂いたサポートは、継続的に皆さんに情報をお届けする活動費に使わせて頂きます。