やらない理由はありません

情報開示や算定のご案内をする際、キックオフでは、他人事ではなく自分事として捉え、やる気を出してもらうことに腐心します。

「やるかやらないか」ではありません。

「いつやるか」です。

どこかで聞いたようなフレーズですが、意外と効果があったりします(笑)

もちろん、それだけでは不十分で、背景を説明しつつ、危機感を煽りながらメリットを訴求するのですが、そこには、明確なエビデンスが必要です。

直接の担当者はもちろんのこと、協力を依頼することとなる現場担当者や取引先、あるいは、ステークホルダーに対しての説明責任を負う経営層にむけて、共通認識を持ってもらうために、レジュメを用意するのですが、これが中々手強いのです。

一番無難で確実なのは、小委やワーキンググループ、タスクフォースなどで公開された、頭脳明晰な官僚の方々作成の資料なのですが、必ずしも、目的に合致したもの、それも、タイムリーなものがあるとは限らない。

なのでいつも探し歩いているのですが、そんな用途にうってつけのレポートを、デロイトトーマツさんがリリースしてくれました。

中の人でもお金をもらっているわけでもありませんが、これは使えます。

調査では、対象や方法、期間が重要ですが、注目すべきは、東証プライム市場上場企業の回答割合。実に114社、全体の86.4%が回答しています。

業種についても割合が開示されていますが、これだけで個人的には満足。

私が支援しているのは、主に日本企業、これからはバリューチェーンでつながった中小事業者の割合が増えてくると思われるところ、「プライム企業は○○ですよ」というフレーズのパンチ力があるからです。

前置きは置いておいて、内容を見ていきましょう。

なお、私が「使える」と判断したものだけピックアップしますので、それ以外は、是非本文に当たって下さい。ご自身なりの気づきがあるはずです。

まずはこちら。

情報がありすぎて、精査できないというもの。

キュレーションした上で、とるべきアクションを教えて欲しいのです。

ここはコンサルの腕の見せどころだと思います。

アクションを提示するだけでは不十分でしょう。

情報を独自に解釈して、今後どのように環境が変化していくか、Foresightを案内できて初めて、真のコンサルテーションだと考えます。

開示が義務化の流れは、皆さんある程度は理解されているかと思います。

その上で、どのような対応をしようとしているのでしょうか。

この2つのグループ、4割超が、私としてのお客様になりますが、2つの切り口で使うことができそうです。

1つ目は、安心材料としての活用。

まだ、4割の会社は、何もできていないのです。

遅くはありません。たった今から、始めましょう。

2つ目は、4割超の潜在顧客があるというマーケティング材料としての活用。

繰り返しになりますが、プライム上場企業の4割です。

適切な「ナッジ効果」があれば、お客様になってもらえるということ。

自社の営業に対する、動機付けにもなるでしょう。

開示となれば、データを収集する必要がありますよね。

これについても、質問しています。

ご想像の通り、「多すぎて、広すぎる」のです。

半ば乱立状態の算定支援サービスが、ココに着目しているのは自明ですね。

当初は、スコープ1・2だけだったところ、現在はスコープ3や、製品別排出量算定にまで対象を拡げているのは、②-1を深掘りした結果、②-2の課題が浮かび上がってきたからでしょう。(まぁ、分かりきってはいましたが)

じゃぁ、多すぎるデータをハンドリングするために、エクセルなどの表計算ソフト以外のITシステムを使っているかといえば…..

2021年から2022年(リサーチはその前の年)は、前述した、算定に特化したビジネスがサービスインした時期なので急増していますが、2023年は足踏み状態。アーリーアダプターには行き渡ったという段階ではないでしょうか。

システム未導入の企業はどう考えているかというと、こんな感じ。

やはり、使いたいとは思っているようです。

①-3の結果を見ても、「対応の必要性」を感じてもらい「動いて」もらうことが、有効であるといえそうですね。

では、導入企業が、システムの課題をどう見ているのかを訊いています。

「データの精度が悪い、エラーチェック機能が甘い」というのは、ユーザーとメーカーの期待値が一致していない、乖離していることが要因だと考えます。

売り込む際は夢物語のような話をしておきながら、その実….ということでしょう。

意図的にやっているわけではないでしょうが、期待値コントロールが重要であることのエビデンスだと思います。

個人的には、それよりも、「運用コストが高い、柔軟に仕様変更できない」が思ったほど多くないことが驚きであり、自信を持たせてくれました。

期待値に合致したシステムを、妥当なプライスで提供し、担当者とのキャッチボールを行いながら、ブラッシュアップしていけば、お客様はついてきてくれる。このビジネスで最も怖い、2年目のチャーンを防ぐことができる。

もしかして、このように、解釈しても良いかもしれません。

他方、導入していない場合は、エクセルのような表計算ソフトで行っていると想定されますが、そのような企業に対して、課題を訊ねています。

説明不要でした。

だから「必要性を感じてもらい、動いてもらいましょう」なのです。

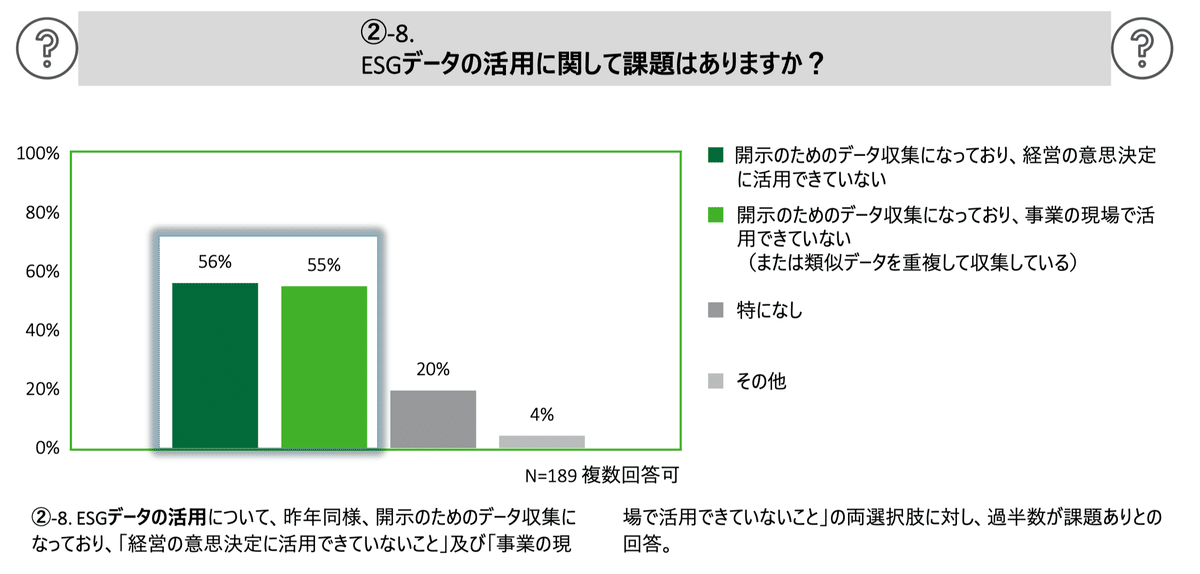

せっかく、ヒト・モノ・カネ+情報を費やして収集したデータ。

果たしてそれは、活用されているのでしょうか。

算定支援の現場で、「算定の目的は、開示ではありません」と、何度も繰り返しお伝えしているフレーズではありますが、でも結局は、その通りだったという結果。

個人的には、サスティナビリティ部門は、今後「コストセンター」ではなく「プロフィットセンター」になると確信しています。

企業経営における、コールセンターやカスタマーサービスの捉え方の変化を、思い出して下さい。利益向上の起点となる運営が求められているのはご存知でしょう。

これについては、何度もお伝えしてきています。

企業は、持続可能であって初めて、社会に貢献することができます。

そのためには何をすべきか。

それを考えたときの出発点となるのが、環境に配慮した企業経営だと思います。

開示要請はそれだけに留まらず、例えば、ISSBでは、今後生物多様性・人的資本・人権の開示ルールが策定される予定です。

「やるかやらないか」ではありません。

「いつやるか」です。

さぁ、皆さん。

まずは「はじめの一歩」を踏み出していきましょう。

応援しています。

もしよろしければ、是非ともサポートをお願いします! 頂いたサポートは、継続的に皆さんに情報をお届けする活動費に使わせて頂きます。