シンタシュタ・アルカイム遺跡の車輪都市

前回の投稿はこちら ↓

私はインド世界における「チャクラ思想」の源流を求めて、広大なネット空間に沈潜していった。

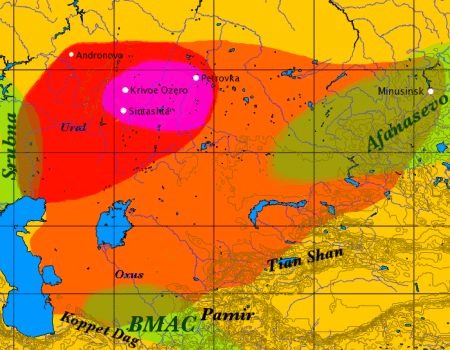

そうしてたどり着いたのが、現在のロシア南部を中心に広がっていたアンドロノヴォ文化だった。シンタシュタという村で、史上最古と言われるスポーク式車輪を用いたチャリオットが発見されており、それはリグ・ヴェーダの時代を700年も遡る紀元前2000年頃の事だという。

アンドロノヴォ文化の分布地域はインド・イラン語派の発祥地と目される地域に重なり、またこの地域のなかにあるシンタシュタ・ペトロフカ・アルカイム文化で紀元前2000年頃にスポーク型車輪のついたチャリオット(古代ラタ戦車)を発明したとも考えられているため、この語派との関係が有力視されてきた。

そこでは貴人の埋葬にチャリオットとそれを引く馬が副葬され、彼らにとっていかにこの戦車が重要な意味を持っていたかが分かる。それはひょっとしたら、死者の魂がラタ戦車に乗って神の天界に至るように、という願いだったのかも知れない。

このチャリオット葬は、ヴェーダの時代にインド・アーリア人によって盛んに行われたアシュヴァ・メーダの祖形だと考えられている。馬祀祭はその後のインド諸王朝によって真の大王を象徴する祭祀として引き継がれ、有名なバラナシの「ダシャシュワメード(10のアシュヴァメーダ)・ガート」にもその名を残している。

彼らは、人類最初の木製スポーク式車輪の開発者だとされている。それ以前の車輪が板を張り合わせて円盤状に作った鈍重な物だったのに対して、スポーク式は軽く、高いバランスと剛性を誇る画期的なテクノロジーだったのだ。それは我々人類の文明に革命を起こした、最も偉大な発明のひとつだとも言われている。

そして正にこの古代スポーク式車輪こそが、現在に至るまで引き継がれているインドにおける「聖チャクラ」思想のルーツなのだった。

このニュータイプの車輪を履いた軽快な機動戦車を駆って、アーリア人は西へ東へ南へ北へと、破竹の勢いで進軍していった。それは近世・近代における「陽の沈まない大英帝国」に比肩する。その証拠に、フィンランドを除きロシアを含めた全ヨーロッパは、アーリア・ヴェーダの言語と同じ、インド・ヨーロッパ語族として統括され、彼らの支配力・影響力がどれほどのものだったかを示している。

その痕跡は、製鉄の創始者として名高いヒッタイトの条約文書にも残されている。条約の相手国であるミタンニは、インドラなどヴェーダの神を信仰する戦士階級によって支配されていたという。彼らの武威の源泉こそ、正にラタ戦車だったのだ。

ヒッタイトとミタンニとの間の条約ではインドのヴェーダの神ミトラ、ヴァルナ、インドラやナーサティヤ(アシュヴィン双神)に誓いが立てられている。また人名にもサンスクリットで解釈できるものが多い。

「ミタンニの調馬師キックリ」による文書(ボアズキョイ出土)にはaika(サンスクリットのeka、1を意味する)、tera(tri、 3)、panza(pañca、5)、satta(sapta、7)、na(nava、9)、vartana(丸い、梵: vartana)といった単語が使われ、ほかの文書にはbabru(babhru、茶色い)、parita(palita、灰色の)、pinkara(赤い、梵: piṅgala [赤みがかった茶色] )といった単語もある。

彼らの一番重要な祭りはvishuva(冬至・夏至)であった。ミタンニの支配階級である戦士は自分たちをmaryannu(決死の者=勇士)と呼んだ。これらのことから戦士はインド・アーリア語派の出自を持つと考えられる。

彼らは優れた物質文明(それは端的に武力そのもの)を携えて全ヨーロッパを直接、間接に席捲し、その影響はオリエント世界にも及んだ。そして、このスポーク式車輪を装着したラタ戦車こそが、地中海周辺の古代都市文明を飛躍的に発展させる契機ともなったのだ。

リグ・ヴェーダとほぼ同時代の古代エジプトの壁画を見ると、シンタシュタの10本スポークに対して、この地で発達した車輪は6本スポークが主流だったことが分かる。この6本という数は、当時の技術力の限界と構造力学的な合理性とのギリギリのバランスだったと思われる。この様なハイテク・ラタ戦車が、古代エジプト王権拡張の大きな原動力だったに違いない。

中でも、東へと向かったアーリア人によって残されたアルカイムの遺跡をネット上に発見した時、私は肌が粟立つような戦慄を禁じえなかった。それは紀元前1600年前後の遺跡で、その航空写真には見事な円輪形をした集落跡が写されていたのだ。そこには薄っすらとだがスポーク様の模様さえ確認できた。

この遺跡は研究者によってインド・アーリア人による最古の都市遺構として認定され、ロシア現地のマスコミは「スワスティカ(卍)・シティ」あるいは「マンダラ・シティ」とセンセーショナルに命名したという。

けれど、その姿はどう見ても、卍やマンダラではなく「チャクラ」と呼ぶ方が相応しかった。

スポーク式車輪とそれを履いたラタ戦車の優越性を民族的アイデンティとしていた彼らは、おそらくその車輪デザインを模して、自らの拠点となる都市を構築したのだ。

これこそが、インド・チャクラ思想の最淵源に違いない。私はそう確信していた。

ついに、漸くにして、インド棒術の回転技、その最古層の原風景だろう地点に、私はたどり着いたのだった。

シンタシュタ文化は、インド・イラン系文化の起源と見なされています。最も初期に知られている戦車はシンタシュタの埋葬で発見されており、この文化は旧世界全体に広がり、古代の戦争で重要な役割を果たした技術の起源の有力な候補と見なされています。

シンタシュタの集落は、そこで行われる銅の採掘と青銅の冶金の強度でも注目に値します。これは、草原の文化では珍しいことです。

紀元前2000年頃、コーカサス山地の北、現在のウクライナからロシア南部にかけて広がる大平原のどこかで、遊牧を営みアーリアを名乗る民族集団が木製スポーク式車輪の開発に成功した。その技術的優位は戦力としても輸送手段としても卓越していたため、彼らは中央アジアから周辺に勢力を拡大していった。

おそらくスポーク式車輪を履いたラタ戦車の開発と相前後して、疾走するその車上から矢継ぎ早に矢を射かけるという戦術も生まれていたのだろう。

彼らはシンタシュタでチャリオット葬を残し、アルカイムでチャクラ・シティを残し、他民族を征服しつつ勢力を蓄えながらやがてその分派のひとつが南東へと向かっていった。これがヴェーダの民、インド・アーリア人の祖だと考えられる。

どうやら彼らは、日が昇る東天の地に対する強い憧れを持っていた様だ。それは、暁紅(曙光)の神ウシャスに捧げられたリグ・ヴェーダ賛歌にもよく表れている。

Rig Veda 1.48.3

uvāsoṣā ucchāc ca nu devī jīrā rathānām | ye asyā ācaraṇeṣu dadhrire samudre na śravasyavaḥ ||

繰り返したち返る光明は、暗黒より離れ、東方に現われたり~輝かしき天の娘ウシャスらは、人間に道を開かんことを

ウシャスは常に輝きぬ、今またさらに輝かん、ラタ戦車を躍動せしむる女神は。(原訳の「車両」⇒「ラタ戦車」に変更)

彼らにとっての民族的アイデンティティはチャリオット=ラタ戦車であり、他民族に対する優越性の源であるスポーク式車輪は、その象徴であった。

そして、怒涛のように戦場を駆け巡る戦車の威力、その回転する車輪デザインの美しさと力強さが、いつしか天空を巡る太陽のパワーと重なり合い、ここにラタ戦車で天空を駆け巡る太陽神のイメージが出来上がる。

そして、太陽が生まれいずる故郷であり力と豊かさの源である東天に対する憧れが、彼らをして更なる東征へと駆り立てていったのだろう。

やがてカイバル峠を越えて、ついに紀元前1500年頃に、アーリア人はインド亜大陸に進入する。侵略の対象になった先住諸民族は、その高性能ラタ機動戦車の威力の前になすすべもなく屈服するしかなかった。

アーリア人にとって、ラタ戦車は偉大なる征服者の印として、略奪がもたらす富の源泉として、そして何よりも偉大なる神威の象徴として、ますますその重要性を高めていった。その現れこそが、リグ・ヴェーダに登場するラタ戦車に乗って天空を駆け巡る神々に他ならない。

雷神としてのインドラも、轟音を響かせて大地を疾駆する戦車のイメージと、天空を駆け巡る恐ろしい雷鳴のイメージが重なり合って出来たものだと考えると理解しやすいだろう。

そして、日輪と車輪が共有する神的威力とデザインの相似性から、ここに偉大なる武王(武神)と大いなる太陽神の威力を共に象徴する聖車輪のイデアが確立した。

それはまさしく

【神聖チャクラ帝国 インド】

の始まりだった。

やがて遥かな時を超えて、ヴィシュヌ神があまたいる太陽神群の中から抜きん出ると、聖チャクラのイデアはクリシュナとからみつつスダルシャン・チャクラとして取り込まれ、相前後してブッダの転法輪となって汎インド亜大陸的にブレイクしていく。

だがリグ・ヴェーダの時点では、チャクラはあくまでも超越的な神威や武力を象徴するに過ぎない。超越的ではあるが、ある意味単純な「威力」の象徴に過ぎなかったのだ。それが真にスピリチュアルな聖性を帯びてインド世界に燦然と輝くためには、先住民文化の台頭を待たなければならなかった。

ここまでの歴史は、全て侵略するアーリア人の視点で語られてきた。では一方、ドラヴィダ系など先住民は、武神インドラに象徴される侵略者たちの蹂躙を、どう受け止め内面化していったのだろうか。ここに聖チャクラ思想の謎を解く、もうひとつの鍵がかくされていた。

次回の投稿はこちら ↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?