インド武術から見た相撲の起源3

『仁王のポーズ』でつながる古代アジア世界

◆マラ・ユッダと金剛力士と埴輪力士

インドの伝統レスリング、クシュティの祖型であるマラ・ユッダには、もうひとつ正統の後継者があって、それがヴァジュラムシュティと呼ばれる武術だ。

この格闘技は、主にグジャラート州からカルナータカ州にかけて、ジェスティマラを名乗る特殊な戦士カーストによって保存伝承されて来たもので、「その拳に特殊な『メリケン・サック/ナックル・ダスター』をつけた状態」でフルコンで殴り合うという、凄惨な試合で特徴づけられる。

そこにおいて特徴的なポーズ・所作として、件の「両腕を互い違いに上下した姿」が明示的に記録されていた。これを前回紹介した高句麗の安岳3号墳手搏力士図や日本の埴輪力士と比べると、その相似態は一目瞭然ではないだろうか。

またこの独特のポーズは、左右を入れ替えて右手を振り上げる形で、戦いが決着した時の「勝利の雄たけびポーズ」としてもデモされており、これがヴァジュラムシュティ戦士の勇猛さを象徴する、ある種アイコン的なポーズであった事は間違いないだろう。

もうひとつ、これはインド通を自認するような人たちにもほとんど知られていないが、ヴャヤムと呼ばれる武術的エクササイズが北インドのリシケシュを中心に伝承されている(※Vyayamはインド語で身体的な運動やエクササイズを意味する一般名詞だが、ここでは固有名詞として使われている)。

ヴャヤムは古代インドの武術全書である『ダヌルヴェーダ』における弓射などのスターナ(Sthana=姿勢)を取り入れた、おそらく相当に古い起源を持つと思われる太極拳にも似た動的ヨーガで、現在はスペイン人伝承師範を中心に普及活動をしているようだが、その中にも、この特徴的なポーズは保存されていた。

そこでは拳を握った左右の手を互い違いに上げ下げする動きが明示されており、ある種『仁王立ち』を思わせる威風堂々とした姿が印象深い。

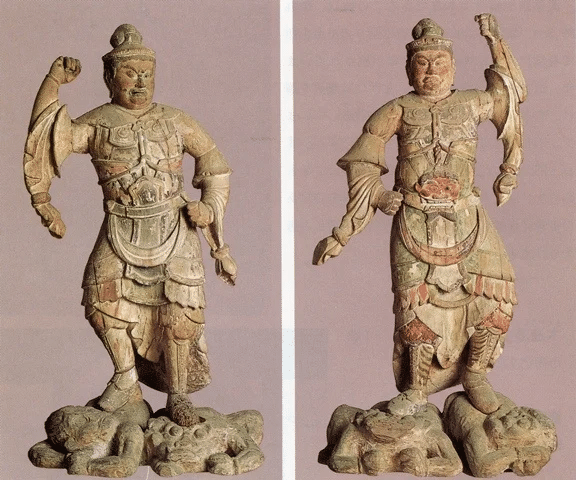

ここで『仁王立ち』と書いたように、実はこの姿勢、日本仏教の『仁王像』や『四天王像』にも広く類似のポーズが見られる。これらの像は漢訳仏教の洗礼を受けているとは言え、その大本のルーツは間違いなくインドにあるはずだ。

彼ら尊格の基本コンセプトが『戦う護法神』である以上、そこに古代インド武術の主流であるダヌルヴェーダやマラ・ユッダの影響があったとしても、全く不思議ではない。

四天王や仁王におけるこのポーズは、基本的に武器を持った方の手を上に掲げ振りかざした形になっている。これはいわゆる『歌舞伎の見得』を切ったような状態であり、ある種の定型的な決めポーズだと考えればいいだろう。

上の清水寺の仁王像は振りかざした左手に小さな武具を握っているが、これは金剛杵あるいは独鈷杵と呼ばれる伝統的な仏教の法具で、インド語では『ヴァジュラ』と言う。その起源は紀元前1500年、リグ・ヴェーダの時代の雷霆神インドラにまで遡る、雷撃を象徴する由緒正しい武器だ。

既にお気づきと思うが、この金剛杵こそヴァジュラ・ムシュティのヴァジュラであり、ヴァジュラ・ムシュティを和訳すると『金剛拳』、英語では『ダイヤモンド・フィスト』になる。

先に掲載したジェスティマラ戦士による『勝利の決めポーズ』画像をもう一度よく見れば、その振り上げた右拳にメリケンサックとしてのヴァジュラがしっかりと握られている事が確認できるだろう。

仁王の別名が『金剛力士』であり、その正式名称が『金剛杵を持つ者』であることを思えば、このヴァジュラムシュティの『勝利の決めポーズ』は正しく、金剛杵を握って振りかざす仁王の姿の写しなのだ。

前述した動的ヨーガのヴャヤムは、おそらくマラ・ユッダにおける基礎鍛錬として取り入れられたダヌルヴェーダのスターナに起源すると思われるが、そこでは弓を番えて射出するまでの流れが、連続したムーブメントとしてエクササイズ化されている。

このいわば『エア・アーチェリー』の動きと同じことが、件の仁王のポーズにも当てはまり、金剛杵を持たない『エア・ヴァジュラ』としてエクササイズ化された、と考えられる。

西暦460年に造営が開始された中国雲崗石窟に既にヴァジュラを持った仁王のポーズがある事から、この所作はヴァジュラムシュティとヴャヤムの共通祖先である古代マラ・ユッダにおいて、既に『決めポーズ』として確立していた可能性が高いと私は判断している。

この雲崗石窟については先に『支える力士』の継承者としても言及しているが、そこには同時に、多くの『仁王のポーズ』をとった彫像も保存されていた。そのほとんどは何も持たない姿として描かれているが、上に見るように一部明らかに金剛杵を持った像が確認でき、これがおそらく、日本の仁王像の大陸における原風景ではないだろうか。

そのルーツについては、大元を辿るとギリシャのヘラクレス神にある、という説が一般に広く流布している様だが、本来的にヘラクレスが持つ武器は一定以上の長さを持った太いこん棒であり、また古代ギリシャやヨーロッパでヘラクレスを描いたどのような絵柄を見ても、「左右の手を互い違いに上下した姿」はほとんど見いだせず、それが様式的に『決めポーズ』として確立・定型化していた形跡は無い。

上のガンダーラ期の彫像は多分に「金剛力士ヘラクレス起源説」の根拠と目されるものだが、そこで右手に振り上げるのは明らかに片端にグリップがあるこん棒であり、左手のヴァジュラらしき?物は形も覚束ない上に本来のつかみ方と異なりぎこちなく手に乗せた状態で、とても金剛力士の起源とは思われない。むしろこれはマラ・ユッダにおけるヴァジュラ・ムシュティを稚拙に模倣混淆した結果ではないだろうか。

《この『ヴァジュラを振りかざす仁王のポーズ』のギリシャ起源説については、その後の調べでかなり複雑な背景が見えて来たのだが、本論からは離れてしまうので後日改めて「インド武術から見た仁王・金剛力士像の起源」として別稿にまとめたい》

ある宗教美術表現において、西洋と東洋とどちらに真の起源があるのか、という点は非常に奥の深いテーマだが、仁王像におけるギリシャ文化の影響があるとすれば、それはその写実的な彫像技術・表現がメインであり、そこでの特徴的な姿形はインド武術に由来する、と考えるのが妥当だと私は思う。

類似のポーズは14世紀に南インドで勃興したヴィジャヤナガル王国の遺跡でも見出す事ができる。下の画像は現代クシュティにおいて守護神として祀られるハヌマーン神の像だが、肘を曲げて右手を上げ左手を下げた定型表現で描かれている。

当時の南インドは外来ムスリム勢力との抗争のさ中にあって、その短期的な支配から独立を勝ち取ったヴィジャヤナガル朝は、イスラム文化の席巻を受ける以前の純粋なヒンドゥ文化を掲げており、このハヌマーン神が演じる武術はクシュティの前身である「武器を持たない徒手格闘としてのマラ・ユッダ」を示すと考えられる。

おそらくこのポーズは対戦開始の対峙姿勢を定型化したものであり、印象的にはいわゆる『空手チョップ』にも見えるので、やはりそれは、打撃技も含めた総合武術だったのだろう。

これら『エア・ヴァジュラの決めポーズ』や『対峙姿勢の定型ポーズ』が、海外展開したインド系武人のマラ・ユッダを通じて高句麗の角抵(手搏)、さらには古代日本の『捔力』など相撲の祖型にも受け継がれ、それが埴輪力士像の定型ポーズとなった、というのが私の読み筋だ。

埴輪力士の振り上げた手は明らかに掌を開いているので、対峙姿勢の定型化と考えるのがより自然だろうか。この事は、後段で論じる『相撲節会図』にもつながって来る。

◆倭の五王と雄略天皇と法顕

その古墳墓室内に角抵力士を描いた高句麗国の最盛期(西暦400年から500年代前半)は日本では古墳時代中期にあたり、ヤマト王権の伸長にともなって各地で大型の古墳が相次いで築造されたが、これはいわゆる『倭の五王』の時代(西暦400年代)と重なる。当時の倭国は朝鮮半島の百済や新羅、任那などに巨大な権益を有しており、その北方に盤踞する高句麗とは激しく対立していた。

そのため倭国は、高句麗の背後に位置する大国、呉、晋(東晋)、宋、斉など中国江南の政権と連携を密にする強い意図のもと使節を送り続けていた。倭の五王の最後の『武』に比定される雄略天皇による宋(日本側は呉と呼称)への朝献や、その在位中の高句麗との激しい戦争はそれを象徴している。

雄略天皇は考古学的に実在がほぼ確定している古墳時代の天皇で、彼の治世下になって初めて日本国の統一が成し遂げられ、ヤマト王権が盤石化したとも言われている。

(雄略天皇は)「記紀」によれば反抗的な地方豪族を武力でねじ伏せて帝権を飛躍的に拡大させ、強力な専制君主として君臨したとされる。養蚕の推奨、新羅への出兵、呉への遣使などの政策を積極的に実施した。

『日本書紀』の暦法が雄略紀以降とそれ以前で異なること、『万葉集』や『日本霊異記』の冒頭にその名が掲げられていることから、雄略天皇の時代が歴史的な画期であったと古代の人々が捉えていたことが窺える。

それまでの日本列島は各地の有力豪族による連合体であったが、雄略天皇の登場により大王による専制支配が確立され、大王を中心とする中央集権体制が始まったとする見方もある(強調は引用者による、以下同)。

彼の在位は西暦400年代後半とされており、その治世において大陸の様々な文物を取り入れて日本の社会・文化レベルの向上に努めたという。

(雄略天皇は)呉国(宋)から才伎(てひと、手工業者)の漢織(あやはとり)・呉織(くれはとり)らを招来し、また分散していた秦民(秦氏の後裔)の統率を強化して養蚕業を奨励するなど、渡来人技術者を重用した。

『書紀』によれば、独善的だった雄略が例外的に信頼して寵愛したのは史部(書記官)である渡来系の身狭村主青(むさのすぐりあお)と、檜隈民使博徳(ひのくまのたみのつかいはかとこ)であったとされる。この二人は即位8年と即位12年に大陸への使者として派遣されている。これに関連して即位6年に呉国から使者があったとする短い記述が『書紀』にある。

この雄略天皇に至る倭の五王の100年ほどに伝播した大陸・半島文化の中に『相撲』があったのかどうか、現状私の力では論証しようもないが、ひとつの事実としてこの期間は日本の古墳文化が成熟・拡大するプロセスと完全に重なっており、雄略天皇の治世は、まさに日本の古墳であの特徴的なポーズをとった埴輪力士像が登場する時期とも重なっている、という事を指摘しておきたい。

確かに当時の倭国は高句麗とは対立関係にありしばしば激しい戦闘を行っていたが、ある意味戦争ほど国同士の切実で密な関係性はない。倭国にとっての高句麗は大なる敵であると同時に優れた文化先進国だった事を考えれば、捕虜などを通じて軍事技術の基盤となる武術について文化伝播があった、というのは極めて自然な流れではないだろうか。

先に角抵の起源と考えられる馬王堆の力士について論じたが、この墳墓が作られた少し後の前漢国の領土は江南の海岸部から現在のベトナム北部、更に西方では西域諸国にまで広がっており、西方からはシルクロード経由で、東南方からは後述する海路で、インドと直で繋がり得る地の利を持っていた。

実際に上図の西域やベトナムまで前漢の支配が及んだのは馬王堆後の武帝の時代(紀元前141年~)だが、征服に至る以前の段階で既に接触・交流が進み対立が激化していたために征服へと舵を切った経緯もあり、馬王堆(前186年~)以前の時代に様々な交流を通じてインド文化の情報が中国大陸に流入していたと私は見ている(先述した秦の始皇帝はその先駆け)。

そして倭の五王が敵対した高句麗や、密に交流した呉、晋(東晋)、宋、斉など江南の諸王朝の版図は、そのほとんどが馬王堆造営(前186年~)直後(前141~前87年)の前漢領土と重なり合い、その文化的な継承者とも目される。

特に高句麗は、前漢の末期から後漢の初期にかけて彼らの版図の中から下剋上的に勃興してその東端をかすめる形で建国しているので、その交渉の密度は直でありかつ互いの文化交流は相当以上に深い事が想定されるだろう。

高句麗の角抵(手搏)にパラレルな武術が中国江南や半島の百済、新羅などから流入した可能性も踏まえた上で、日本の古墳における埴輪力士の直接のルーツは、この倭の五王時代の大陸にある、と考えるのが妥当だと思われる。野見宿禰という相撲と古墳双方の起源を担う人物像は、その様な歴史を象徴するものとして、伝説化されたキャラクターだったと考えると分かり易い。

ここでひとつ重要な事は、当時その大陸において社会・文化を席巻していたのが、仏教をひとつの核とした『インド文化』だったという事実だ。『仏国記』で有名な法顕がシルクロード経由で天竺インドを目指したのが西暦399年、スリランカやインドネシアなどを経て南海航路で帰国したのが413年。彼によってもたらされた仏典とインド現地の生情報は、当時の大陸社会に一大『インド・ブーム』を巻き起こしたと言われている。

法顕の記述によると、航海の予定があらかじめ立てられ、ほぼその通りに船旅が進んでいることから、この時点でベンガル湾のモンスーン季節風を利用した東南アジアーインド航路が既に確立されていた事は間違いないだろう。

中国僧の法顕は、399年に長安を出発して中央アジア経由でインドに入り、各地を巡歴して、ガンガー河口から海路をとってスリランカに至り、411年商船に乗り耶婆提(マレー半島からジャワ島までのどこか)を経由して、412年に帰国している。船旅の日数がほぼ予測できたことを法顕が記していて、海域東南アジアでモンスーンの航海が確立されていたことを示している(深見2012)。

そして法顕の帰国と相前後する様に、まさに日本では倭の五王の時代(400年代初頭~400年代末頃)が始まり、大陸・半島との密な関係性が深まっていくのだった。法顕の出自が江南の東晋だった事も踏まえれば、この倭の五王の古墳時代に受けただろう『インド文化』の影響については、より深い掘り下げが必要ではないだろうか。

ちなみに、先に仁王のポーズで紹介した雲崗石窟は、法顕の帰国後半世紀ほどたった西暦460年以降、北魏の文成帝が国内の安定を目的に先帝の仏教弾圧を覆して仏教復興に取り組み、その象徴として沙門の曇曜に命じて造営を開始したものだ(Wikipedia参照)。

雲崗石窟造営の総指揮者であった曇曜は涼州出身とされているが、この地は西域に接する最辺境であり、彼が率いていた彫像職人集団は、西域経由でインド仏教と深く交わっていた可能性が高い。

◆インドは古代アジア世界の先進国だった!

インドでは、古くは紀元前2000年前後のインダス文明の時代から遠洋航路を確立し、湾岸世界など海外と活発に交流していた事が知られている。アショカ大王によって紀元前2世紀に行われた仏教の海外伝道も、この航路と航海術の伝統無くしては成り立たなかったはずだ。

紀元前後の南インドの港湾遺跡からは同時代のローマのコインが多数発見されており、逆に地中海周辺のローマ領土からはインド人名の労働者の記録が発見されるなど、海外との交流は連綿と受け継がれている。

ほぼ同時代には東南アジアへのインド文化の伝播と、現地の『インド化(Indianization)』も始まっており、それはおそらくサタヴァハナ朝(アンドラ朝)などインド東海岸がその窓口となった。

東南アジアのインド化について、高校の世界史で従来、次のように二段階にわけて説明されてきた。

◆第一段階 まず、前1世紀の末に、南インドに成立したサータヴァーハナ朝(アーンドラ朝)のインド人が西方のローマとの交易に必要な金や香料などの品々を求めて東南アジアの半島部の海岸や諸島部の港にやってくるようになったのが第一段階であり、商人とともにバラモンが渡来してヒンドゥー教やサンスクリットなどのインド文化を伝えた。

この時期にインドシナ南部に起こった扶南はインドから渡来したバラモンと現地の首長の娘が結婚して王となったという建国神話を持っていることが、「インド化」の一端を示している。

◆第二段階 それについで東南アジアの「インド化」が顕著になるのは、3世紀からであり、4世紀にインドでグプタ朝が成立して豊かな都市を背景としたインド古典文化の全盛期となった時期にさらに進展した。4世紀から5世紀にかけて、バラモンの渡来によってヒンドゥー文化が東南アジア全域に広がり、半島部では北部ベトナムを除いて中国文化の影響は薄くなり、特に「インド化」が進んだ。<石澤良昭・生田滋『東南アジアの伝統と発展』中央公論社世界の歴史13 などによる>

現在の東南アジア諸国で使用されている文字の中で、カンボジア(クメール文字)、ビルマ文字、タイ文字はいずれも古代インド・アショーカ王時代のブラーフミー文字をもとに作られたもので、「インド化」の結果といえる。ジャワ島にもかつてインド文字系のジャワ文字があったが現在は使われていない。

その後西暦1000年前後の中世期までに、インド文化の東南アジアへの伝播は飛躍的に進展し、現地の基層文化に多大なる影響を与えた。その結果、ボロブドゥールやアンコール・ワットなど世界遺産のインド教寺院群が生まれたことはよく知られている。

このプロセスで重要な役割を担った国のひとつが、サタヴァハナ朝文化を継いで3世紀後半に勃興した南インド(現タミルナードゥ州)のパッラヴァ朝で、海路によって東南アジアと強く結びつき、活発に交易していた。

この様な交易商船には、護衛として常に武人(あるいは武術の心得のある船員)が同伴したと考えるのが自然で、インド武術マラ・ユッダの使い手も早くから海外に進出していた事が、容易に想定され得るだろう。

その証拠として、ミャンマーのラウェイ、タイのムエタイ、フィリピンのエスクリマ(アルニス、カリ)、インドネシアやマレーシアのプンチャック・シラットなど、現存する東南アジアの伝統武術はそのほとんどが、インド武術の強い影響下に形成された事実が指摘できる。

それを証する様に、マレー・シラットでは象徴的な基本型として件の「両手を互い違いに上下したポーズ」が保存されている。

もうひとつ分かり易い実例として、ミャンマーのラウェイにおける試合開始前の礼拝儀礼を挙げておこう。これは左腕を肘でたたんで胸に付け、右手で左肘あたりを軽く3回はたくものだが、全く同じ所作がインドのクシュティやマラカンブにも保存されており、両者が起源を共有している事を示唆している(下ラウェイ動画は最初の5秒!)。

インド武術の影響を受けたのは東南アジアだけではない。伝説によれば、同じパッラヴァ朝に生まれた後の菩提達磨が中国に渡ったのは西暦400年代の末頃(日本では雄略天皇の時代!)だと言われ、彼が入山した嵩山少林寺において禅と共にインド武術に由来する鍛錬法を伝授し、それが少林武術の元となったという逸話は、この界隈ではよく知られている。

嵩山少林寺には古い時代の壁画が残されており、そこでは肌の黒い異人(インド人?)僧と思しき姿も描かれているのだが、修行僧が二人組で対峙する姿の中に、あの左右の手を互い違いに上下したポーズが保存されていた。これを先のマレー・シラットと比べると、非常によく似ている事に気づくだろう。

上の壁画では掌を開いているが、類似のポーズで拳を握ったものがひとつの型として現代に至るまで伝承されており、その姿形はいかにも少林武術らしいものとしてお馴染みだ。それが『仁王のポーズ』に重なる事は言うまでもない。

本稿冒頭でインド武術と相撲の共通点として紹介した「特徴的な腰の低さと開脚の重視」は、間違いなく中国武術全般にも共有されており、それも仁王のポーズと同様、大本は達磨が少林寺に持ち込んだインド武術に由来するものなのかも知れない。

先の引用中にあった扶南国は東南アジアで最初の統一王朝とされており、この名前は西暦1世紀末の中国の史書に初めて登場している。その南シナ海(タイ湾)に面した港湾都市オケオは中国とインドを結ぶ東西貿易の要として6世紀末頃まで大いに繁栄しており、達磨を乗せたパッラヴァ朝からの商船もおそらくここを経由していた可能性が高い。

また、北ベトナムでは、現ハノイの東に位置するトゥアンタイン県が中国前漢の武帝に征服され、紀元前後にかけてGiao Chỉ(中国語: 交阯郡)と呼ばれていた。

その首都であるLuy Lau(中国語:羸婁)では、西域経由ではなく海路によって、既にアショカ王の時代の紀元前200年代にはインドから直接、仏教を受容していたと考えられており、南部港湾都市のオケオに先駆ける形で国際仏教都市として栄えていたとされる。

インドのアショカ王の治世中(紀元前 273 年から紀元前 232 年まで)、王の支援を受けて、仏教はインド以外の多くの国に広まりました。 インドの商人が海路を通ってジャオ・チー(交阯)にやって来て、交易を行い、この国に新しい仏教をもたらしました。

その後、インドの僧侶たちがここに説教に来て、最大の仏教の中心地の一つであるルイラウ(現在はベトナムのバクニン省トゥアンタン地区)に仏教センターの設立に貢献しました。

上の記述にあるインド商人の渡来が、もし確実に紀元前の3世紀まで遡るとしたら、先に言及した前漢の馬王堆絹絵の『支える力士像』に見られる「インド臭さ」は、シルクロードではなくこのベトナム交阯経由でもたらされていたのかも知れない。

このジャオ・チー(交阯)出身の仏教僧である康僧会(Kang Senghui:こうそうえ)は、インドに長年住みその後ベトナムに移住してきたソグド系商家に西暦200年代前半に生まれ、長じて出家するとそのサンスクリット語の知識を活用して様々な仏典の漢訳につとめたという。彼はベトナム禅仏教の開祖とも目され、その道統は中国の江南地方にまで広まっており、初期の中国仏教に少なからぬ影響を与えている。

僧会の先祖は康居(西域)の人で、インドに住んでいた。僧会の父親は商人であり、交阯(ベトナム)に渡った。

僧会は、父母に死別し、その後、出家修道を始めた。また、天文学・讖緯の学にも通じていた。

赤烏10年(247年)、呉の都の建業に入り、孫権に21日祈祷のすえ仏舎利を銅壺の中に感得し生じさせ支持を得て、江南地方で最初の仏教寺院の建初寺を建立したとされている。

菩提達磨の逸話に関しては「史実ではない」という反論もあると言うが、おそらく達磨以前にも康僧会の様な南海経路での仏教伝播の流れは連綿と続いていてその中にインド武術を伴ったものがあり、それらを総合して『菩提達磨』というひとつの象徴的な伝説が結晶化した、と考えれば筋が通る。

この様に見てくると、遅くとも紀元1~2世紀の時点で既にインドと東アジアの間に海路による交通が開けていた事は明らかであり、安定したモンスーン航路の確立と共に4世紀から5世紀にかけて東南アジアのインド化が急速に進展したという史実を踏まえれば(世界史の窓:扶南 参照)、相撲の草創期である日本の古墳時代(4世紀~6世紀)には、インドと東アジアの間でも活発な文物の交流が維持されていたと想定すべきだろう。

その間に少なくない数のインド人が東アジアにも渡来していたはずで、その中にマラ・ユッダの使い手が含まれていた可能性もまた、極めて高いと言えないだろうか。その何よりの証拠が、高句麗古墳に描かれた『異相の力士』だと考えると、色々と筋が通る気がする。

もちろん、同時期の中国大陸ではシルクロードを通じて西域との交流も活発に行われており、先のガンダーラ仏跡にある『相撲図彫刻』に見られた様に、仏教を通じて支配的となっていたインド文化の影響下、内陸経由でマラ・ユッダが中国大陸に移入されていた可能性もまた十分にある。

『西洋近代の洗礼』を受けた後の世界線に生きる現代日本人の想像を絶するレベルで、古代においてインドは間違いなく世界をリードする第一級の『先進国』だった。その優れた文物が東南アジアの各地で模倣され受容定着していった事は明らかな史実であり、仏教をひとつの核としてそれらは東アジアにも間違いなく波及していたのだ。

以上の様に概観すると、紀元後数百年間のどこかのタイミングで、インド武術マラ・ユッダをマスターした西域系武人がシルクロード経由で、あるいはインド武人が商船の護衛として同乗し南海経由で、遠く中国大陸まで来訪してそこに角抵など『力士道』の種を蒔き、それがおそらくは倭の五王の時代までに日本に伝わり、相撲の原初形態である『捔力』の確立へとつながって行った、というのは十分に考え得るシナリオだと思われる。

古代ヤマト王権草創期における大陸や半島との密な関係性を考えると、彼の地を経由してインド系武人が直接日本に渡来していた可能性も、また決してあり得ない話ではない。どちらにしても、大陸に向かって開かれた出雲出身だという野見宿禰がマラ・ユッダ仕込みだった、という私の仮説も、まんざら「トンデモ話」ではないだろう。

ここまでの考察は、主に日本相撲の草創期だと考えられる紀元後から6世紀頃までの古墳時代を念頭に行われたものだが、日本が仏教を本格的に受容した飛鳥時代(西暦593~710年)以降、インドは釈尊が生まれた仏教の祖国として『天竺』と呼ばれ、日本の仏教徒にとってはその後も長く憧れの『先進国』であり続けてきた。

一般に、史上初めて来日したインド人は奈良時代の菩提僊那だと言われ、天平勝宝4年(752年)に東大寺大仏殿の開眼供養法会で婆羅門僧正として導師を務めた事績が讃えられている。

しかし和歌山県那智勝浦の青岸渡寺は、仁徳天皇の時代(西暦300~400年代?)に天竺から渡来した裸形上人によって開創されたと伝わっており、西暦紀元の千年紀を通じて、公式記録に残らないインド系渡来人は、他にも少なからずいたのではないだろうか。

今回投稿では、本稿全体の核とも言える『仁王の決めポーズ』を中心に、それがインド武術のマラ・ユッダに由来し、大陸角抵や日本の埴輪力士へと伝わって行った流れについて、様々な角度から考察してみた。

次回投稿では、相撲における四股やその起源ともされる「反閇の『醜』踏み」所作とインド武術との重なりを皮切りに、古代日本の国家草創期におけるインドとの深くて密な関係性について見ていきたいと思う。

~次回の投稿に続く~