カリンニコフ《交響曲第1番》の楽曲分析(23%完成)[全文無料です]

こんばんは、吉田(@yoshitaku_p)です。

オンラインサロン「作曲研究室」のライブ配信に来てくれる方の中に、クラシック音楽の作曲技法を勉強している方がいるんですが、独学では難しくて困っているようです。

その方の力になれないかと思い、少しずつ作曲研究室のnoteでもクラシック音楽の内容を扱っていこうと思い立ちました。

クラシック音楽での作曲技法は和声、対位法、管弦楽法、学識論などが複雑に絡まりあっているので、勉強するのにものすごく時間がかかります。

上に書いた種々の作曲技法を勉強するきっかけになったらと思い、まずは楽曲分析から始めてみたいと思います。

今回はカリンニコフの《交響曲第1番》を扱います。曲が分からないという方にも譜例を見て役立つような楽曲分析にしたいと思います。

ところで「もう少しメジャーな曲の分析をした方がいいのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、今僕が所属しているオーケストラでこの曲を練習しており、近々でフィードバックが得られそうなのでこの曲を選びました(あとネットに分析がない)。次は《運命》くらいメジャーな曲にしようと思っています(mollだけど)。

カリンニコフ《交響曲第1番》

音楽史的な細かい説明は他に譲ります。カリンニコフはロシアの作曲家で、2つの交響曲を残しています。日本ではマイナーな作曲家ですが、それでもこの《交響曲第1番》は演奏される回数が多い印象です。

「あ〜ロシアの作曲家だな〜」って思うと同時に、同時代のロシアの作曲家とは違う、カリンニコフ独特の旋律や技法が見られる魅力的な作品です。

オーケストラのスコアPDFはこちらからダウンロードすることができます。無料です。ピアノ連弾版もあります。

●小節番号の書き方

例えば4小節目なら(T.4)と書き、特に楽章を指定する、例えば第1楽章の4小節目の場合、(I-T.4)と書くこととします。また、リハーサルマークを【A】のように表記することにします。

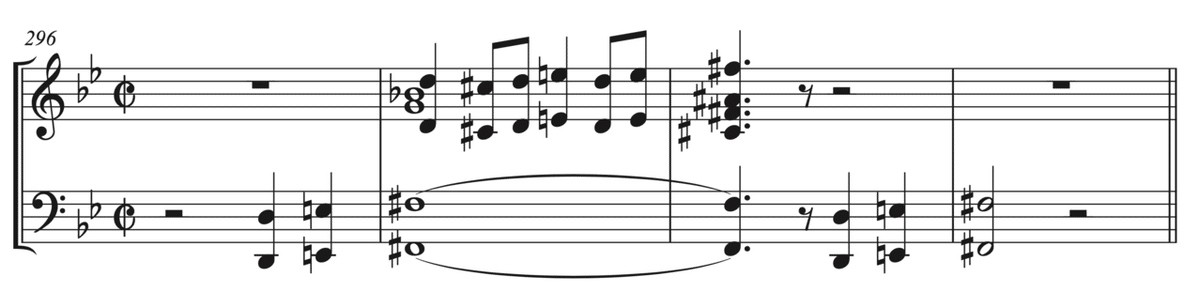

●譜例

全て実音で書き直したものを載せています。ピアノなどで音を鳴らしてみてください。

●音の書き方

ドイツ音名を使って実音で書きます。

第1楽章 Allegro moderato

ソナタ形式の曲で、提示部(T.1)、展開部(T.113)、再現部(T.308)、コーダ(T.438)に分かれます。調性はト短調です。

【提示部】

弦楽器のオクターブで第一主題が提示されます。最初と最後が属音(D)で、しかも主音(G)よりも頻度が高いので、フリギア旋法のようにも聞こえます。

弦楽器の終わりの音をホルンが受け継ぎ、Dを起点として半音階で広がっていきます。途中から声部が増えますが、同じようにDが起点になっているのでカノンのようになり、(T.8)で解決します。

この《交響曲第1番》では全編通して半音の響きを特徴的に使っています。上に挙げた半音階のモチーフも分解されたり、延長されたりしてたびたび用いられます。

【A】木管に第一主題を変形した旋律が現れます。冒頭と同じ音形を動機A、それに続く音形を動機Bと一旦設定してみます。

【B】動機AでCisが伸びていて、動機Bのリズムを変えた動機B'がDから始まるので少しきつい響きになります。

【C,D】嬰ヘ短調の第二主題が動機Bを拡大したリズムで始まります。装飾音を伴って最初は中音域で、その後高音域で繰り返されるのですが、旋律の終わりが属音(Cis)になっているので、第一主題と同じように旋法的な響きがします。

【展開部】

最初は第二主題を中心に展開していきます。

【G】ピチカートの下行音形が現れますが、途中から3度で重なります。(T.128)からの半音のモチーフは、(T.4)の形を縮小しているようにも見えます。

【N】HとCの音が短9度でぶつかります。オーケストラだとあまり目立ちませんが、ピアノで弾いてみるとかなりきつい響きに聞こえます。

【O】フーガが始まり、4小節ごとに第一主題を変形したフーガ主題が導入されます。それぞれフーガ主題から見て完全4度上、同度、完全4度上になっています。

【T】FisとGの音が短9度でぶつかり緊張感がある部分です。(T.203)にも同じような部分が出ていました。

【再現部】

【U】第一主題がオーボエとファゴットで再現されます。この後も提示部とは異なるオーケストレーションで進みます。

【W】第二主題を主調 (提示部の短2度上)で再現します。

【Y】ここから提示部とは形が変わります。これまでのモチーフを使い(T.411)や(T.426)のクライマックスに到達し、徐々に減衰していきます。

【コーダ】

第一主題がオーボエによって静かに再現されます。途中から主題が引き伸ばされていますが、すでに(T.38)でも引き伸ばされています。FとDの短3度跳躍の動きを(T.446)からトゥッティで受けて、曲が終わります。もしかするとこの3度跳躍は第2楽章を暗示しているのかもしれません。

第2楽章 Andante commodamente

あまり聞かない速度記号ですが"commodamente"は「気楽に」という意味のようです。全体的に静かな3部形式の曲です。

【主部】

G-Esのオスティナートと、下行する和音進行で曲が始まります。(T.8)からのII-IVという進行は古典和声では禁則として扱われていますが、この曲では曲全体を特徴付ける響きとして出てきます。

【A(12)】オスティナートに乗って音階を下行するような旋律が出てきますが、これも終わりがGになっていて解決感が薄いです。もしかすると、カリンニコフの曲は最初から旋法的に捉えた方がいいのかもしれません。

【中間部】

【B(30)】 Es-Durからgis-mollに転調します。譜面だとかなり離れた調のように見えますが、異名同調で読み替えるとas-moll(♭7つ)になり、下属短調への転調だと分かります。この部分でもオスティナートは続いており、オーボエの旋律はT.12のリズムを受けているようにも見えます。

【C(38)】平行長調のロ長調に転調します。

【D(49)】 全音音階を使った旋律が出てきます。臨時記号が入り混じっていてとても読みにくいですが、全音音階の部分をこの記譜法で示すのは困難で、♭♮♯の書き分けの意味はありません。こういう譜面が初見課題で出たらめげると思います。

【F(66)】譜面(ふづら)的にも音響的にもカオスな部分を通り抜け、イ長調の落ち着いた部分が現れます。この部分は(T.12)の旋律と(T.38)の旋律が重なっています。

【H(80)】再び全音音階を元に構成された部分が出てきます。

【K(98)】しばらく出てこなかった冒頭のオスティナートが現れます。Fisis-Disで書いてありますが読み替えればG-Esになり、冒頭を少しずつ再現し始めます。

【主部の再現】

【L(105)】冒頭の形に戻りますが、オーケストレーションが若干異なります。冒頭の形に戻りますが、オーケストレーションが若干異なります。

【N(123)】IV-Iの弱進行を繰り返して曲が終わります。

第3楽章 Scherzo, Allegro non troppo - Moderato assai

複合三部形式のスケルツォの曲です。全体的に順次進行のメロディーが多い曲で、中間部で平行短調のイ短調に転調します。

【主部】

「ハ長調の音階を下行する装飾音」を伴った旋律から曲が始まります。旋律全体も下行する形になっており、この旋律の終わりも属音(G)になっています。

【A(20)】T.28から全体の音程が上がっていき、T.32からヘミオラで印象的に最高音が現れます。T.39の2,3拍目に強いEの音が出てきますが、これはよく分かりません。

【B(40)】平行短調のイ短調に転調します。T.44からは弦楽器の外声でフーガ的に、内声がヘミオラになっています。

【C(56)】前半で一番高い音(E)がトゥッティで出てきます。T.62にもヘミオラが出てきます。

【D(74)】冒頭部分とオーケストレーションが若干違うだけです。

【E(89)】T.101から弦楽器と木管楽器でカノンになります。

【F(107)】ホ短調に転調します。T.111では民謡的な旋律が現れます。

【G(126)】8小節かけて半音階で上行し、T.56と似たような旋律が現れます。

【H(148)】T.66~T.77とほぼ完全に一致しています。

【I(160)】順次進行の旋律からEの音を使って、ゆるく平行短調であるイ短調へ転調します。

【中間部】

オーボエによるもの悲しい旋律が出てきます。この旋律は音階を順次下行する冒頭の装飾音を発展していると考えられます。

【K(180)】

【主部の再現】

【U(361)】I-T.128を感じさせるようなモチーフが現れます。

【Z(439)】少し珍しい和音の進行で曲が終わります。

第4楽章 Finafe, Allegro moderato - Allegro risoluto

ロンド形式の曲です。ト長調です。

第1楽章の再現から強奏で始まります。I-T.4の半音階が延長されて現れます。

【A(17)】(おそらく)ロンド主題が現れます。低音部が3度下で重なっています。

【X(354)】第2楽章の旋律が再現されます。ヴァイオリンなどで演奏されている音形は第2楽章のオスティナートの変形です。

続きは近々書きますが、結構まとめるのが大変なのでサポートなどをして頂けると大変助かります。どうぞよろしくお願いします。

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?